Questa conversazione è avvenuta nella galleria-teatro di Fabio Sargentini il 18 settembre 2019 fra il “creatore” e storico gallerista e Francesco Stocchi, e successivamente trascritta, mantenendo un equilibrio fra freschezza imprecisa e freddezza calibrata. “Loro ci dicono “conversate!”, noi conversiamo”.

FRANCESCO STOCCHI: Mi piacerebbe iniziare parlando un po’ del primo rapporto fra la danza e il teatro nel tuo lavoro. Fortuito? Voluto?

FABIO SARGENTINI: Ti posso dire più o meno, dopo sessant’anni, quasi alla fine del mio percorso, com’è che ho avuto questa intuizione di una dimensione teatrale nel mio lavoro. Pensandoci bene, lo posso attribuire all’incontro con due figure che diventano per me cruciali: Pino Pascali e Simone Forti. Tutto è iniziato con la mostra di Pascali, quella del mare bianco con le balene nel ‘66 a L’Attico di Piazza di Spagna. Era in tutto e per tutto un’installazione, la prima in assoluto, che io ricordi. Quale altro artista aveva utilizzato lo spazio in quel modo prima d’allora?

STOCCHI: Si, perché crea uno spazio che esclude il visitatore.

SARGENTINI: E nello stesso tempo, quando arrivi dentro, ci sei proprio dentro. Ogni pezzo è parte di un tutto. Poi però Pascali prende il Mare e lo espone anche da solo. Così come le balene. Sono sculture singole, che messe insieme fanno l’installazione, danno vita a uno spazio nuovo.

STOCCHI: Ho sempre pensato che le opere di Pascali fossero come dei personaggi che lui inscenava in un teatro della vita, che era quello in sede di mostre. Di fatto le animava le une rispetto alle altre.

SARGENTINI: Dunque lo spazio espositivo diventa esso stesso importante. È lì che capisco che su quel terreno, da gallerista, posso esprimermi da creatore, svolgendo un ruolo non subalterno agli artisti, ma affiancandoli da pari a pari.

STOCCHI: Però c’è da dire che lì, se noi guardiamo alle esperienze precedenti di mostre di Pascali e quindi se parliamo per esempio di Torino da Sperone, non c’era quella difficoltà di affrontare lo spazio che tu gli hai offerto a Piazza di Spagna e quindi, secondo me, lui ha dovuto trovare una soluzione rispetto a un problema posto poiché la galleria di Piazza di Spagna è uno spazio, ricordiamolo, fatto neanche per la scultura né per l’istallazione, ma per la pittura.

SARGENTINI: In qualche modo sì, tutte le gallerie d’arte erano configurate come quadrerie, per la scultura c’era il piedistallo, corrispettivo della parete per il quadro. Questa prima mossa di Pascali, che io promuovo in prima persona, essendomi staccato dal sodalizio paterno, è già rivoluzionaria.

STOCCHI: Ti ricordi quando gli hai mostrato lo spazio per la prima volta? Magari lo conosceva.

SARGENTINI: Ci vuole anche fortuna. Il mare bianco di Pascali si adattava perfettamente al salone della galleria. I visitatori gli giravano intorno sfiorando i muri. Pensa se non fosse entrato, se fosse stato un metro in più!

STOCCHI: Quindi il mare era già pronto…mancava solo l’involucro, giusto?

SARGENTINI: Si, era già pronto, è entrato là dentro e voilà… era tutt’uno con lo spazio. Curioso, ci vuole anche dell’“arte accidentale” [ridono, ndr]

STOCCHI: Hai lavorato sulla scala più che sulle dimensioni, in rapporto al contesto, e siamo sempre nel periodo in cui Pino Pascali frequentava, o si era incuriosito, del Living Theatre.

SARGENTINI: Il rapporto con il teatro me l’ha fatto intravvedere lui. In quegli anni aveva frequentato il Living Theatre che ha sua volta lo apprezzava per le sue doti di performer. Alla fine del ’66, appena sorto il nostro sodalizio, vado con Pino al Teatro Parioli a vedere La Peste del Living Theatre. Lì ho assistito allo “sverginamento” della quarta parete. Gli attori dal palcoscenico si proiettavano sulle teste degli spettatori, arrivavano a camminare sulla platea, sopra di noi insomma. C’è dunque lo “sfondamento” di quel muro invisibile che è la quarta parete. Si rompe la convenzione che sancisce la separatezza tra scena e platea. È curioso, se penso a oggi, avviene l’inverso, si vuole attirare lo spettatore “dentro” il palcoscenico per affiancare l’attore o essere l’attore.

STOCCHI: Il tuo interesse al teatro iniziato con Pascali nel ‘66 è precoce rispetto a quello per le arti visive, era forse un modo per indagare la relazione tra i corpi e gli oggetti, movimento e scultura? Pensavi già all’idea di “smaterializzazione” e quindi a un rapporto fra corpi più che fra oggetti?

SARGENTINI: Questo è avvenuto pian piano, non è stato immediato. È chiaro che già Pascali stesso con la sua irruenza fisica, pur non essendo molto alto, aveva una presenza irradiante, pura energia. Lui era un performer, Kounellis invece aveva meno quest’attitudine. Entrambi colsero al volo il rapporto con i nuovi materiali nella mostra “Fuoco, Immagine, Acqua, Terra” che presentai a L’Attico, nel giugno 1967. Non regge la teoria della “guerriglia” di Celant alla base dell’arte povera… Sono i nuovi materiali e quindi principalmente acqua, terra, fuoco, che cambiano le carte in tavola. Kounellis partecipa a questa mostra di rottura con la Margherita di fuoco e Pascali con le pozzanghere e i metri cubi di terra.

STOCCHI: Su questa cosa dei materiali, vorrei che ragionassimo un po’ insieme su una cosa. Mentre il teatro stesso richiamava la natura e presentava una gestualità naturale e la volontà di esplorare quest’ultimo o il non-formale attraverso il movimento e la danza all’interno dello spazio, Pascali prendeva dei materiali palesemente artificiali per ricreare la natura e quindi andava configurandosi la questione del rapporto fra natura, artificio e cultura – ma attraverso l’uso dell’artificiale che lo porta all’interno dello spazio che mira a ricreare la natura. Ma questo dopo un certo periodo, penso a quello della gabbia o quello del ferro. Ecco, Pascali fa un percorso inverso e questo lo rende ancora più interessante nella maniera in cui esplora questo rapporto. Adesso mi torna in mente Simone Forti…come l’hai conosciuta?

SARGENTINI: Italiana, ebrea, di Firenze, Forti era scappata dall’Italia per via delle leggi razziali. Una volta mi raccontò come fecero, suo padre aveva avuto il sentore di queste leggi imminenti, così ha fatto indossare alla famiglia una tenuta da sci e ha passato la dogana svizzera come fossero in partenza per la settimana bianca. Guarda tu la coincidenza! Pascali muore l’11 settembre del ’68 e dopo quattro giorni conosco Simone Forti. È arrivata a Roma attraverso il pittore romano Claudio Cintoli che aveva conosciuto a New York. In quell’anno Cintoli collaborava con me a Roma per Cartabianca – rivista d’arte di cui ero l’editore, attiva dal ‘67 al ‘69 con contributi di autori come Boatto, Calvesi, Menna, Argan, Trini, Bonito Oliva, incluso il sottoscritto. L’incontro con Simone mi chiarì le idee sulla scena newyorkese dove c’era una frequentazione assidua fra artisti visivi, musicisti e danzatori. Dal quarto-quinto numero ho indirizzato la rivista verso la performance, che appoggiavo con il garage. I critici come Boatto e Calvesi non erano pronti a quello, non riuscivano a fare quel “salto” lì. C’era da farlo!

STOCCHI: Cartabianca quindi ha guardato la New York degli anni ‘70 riportando in Italia le vicende artistiche che la animavano…

SARGENTINI: Si. L’ultimo, il quinto numero aveva Martha Graham in copertina, lì si è cercato proprio di ricreare le radici della danza americana. C’era un reportage sui 9 Evenings: Theatre and Engineering, un evento straordinario fatto a New York nel ‘66 che vede la collaborazione tra artisti, danzatori e ingegneri del suono… Famosa è rimasta una foto con Rauschenberg con i pattini e il paracadute.

Nei festival che ho organizzato al garage, una sera dopo l’altra, si esibivano Steve Paxton, Simone Forti, Trisha Brown, Yvonne Rainer, Terry Riley, La Monte Young. Cose pazzesche, quando mai s’erano viste in Italia?

Il garage di via Beccaria rappresenta l’incontro storico tra l’arte povera italiana e la performance americana.

STOCCHI: In un’intervista a Richard Serra, lui ricordando quel periodo disse “nessuno si sentiva veramente artista, si faceva, si sperimentava, non ci definivamo coreografo, artista, o video maker … si faceva e basta”.

SARGENTINI: Questo è lo spirito che scaturiva dalle parole di Simone quando a Roma mi raccontava dello scambio di concetti, di sensibilità tra arti visive, danza, musica (c’entravano molto John Cage e La Monte Young). Sai, quando volai nell’aprile del ‘69 a New York, avevo appena inaugurato il garage con la mostra rivoluzionaria dei cavalli vivi di Kounellis. Arrivo lì e in un colpo solo, dopo i musicisti e i danzatori, ingaggio Sol Lewitt e Bob Smithson da John Weber (l’allora marito di Anina Nosei, che conoscevo dai tempi di Roma). E poi ho portato tutti loro al garage de L’Attico: a maggio Sol Lewitt, a giugno il festival “Danza Volo Musica Dinamite”; poi a ottobre Robert Smithson, la prima mostra di Land Art in Europa; e a novembre il debutto di Gino De Dominicis, appena ventitreenne, con gli oggetti invisibili.

STOCCHI: Quindi tu hai virato sul movimento, con Simone Forti, e anche sulla sospensione, con De Dominicis. Ma tu da giovane appassionato, gallerista e, in realtà, un creatore, che prospettiva avevi sulla galleria?

SARGENTINI: Quella di affermarmi come creatore [ride, ndr]. Lo spazio espositivo è stato il mio punto di forza.

STOCCHI: Questa penso sia la chiave: anche le prospettive commerciali erano le stesse di quelle che avevano questi sperimentatori americani, che erano nulle; di fatto non si pensava a quell’aspetto.

SARGENTINI: Certo. La mia forza è stata questa: il non voler trarre profitto immediato da quello che stavo facendo… in realtà cercavo un po’ di gloria [ride, ndr]. Ripensando a Forti, lei aveva deciso di passare un po’ di tempo in Italia, amareggiata dalla separazione da Bob Whitman, che a detta sua, e mia e di altri, è stato colui che ha realizzato gli happening più folgoranti della storia degli happening, non Allan Kaprow che era un teorico, un professore. Whitman è stato il primo ad adottare la proiezione dell’immagine su un corpo. In seguito il metodo è dilagato; ma lui è stato il primo a sdoganare questo rapporto stretto tra il corpo e l’immagine proiettata su di esso.

STOCCHI: E poi c’erano Trisha Brown e Joan Jonas…

SARGENTINI: Si, Trisha per esempio ha preso da Whitman l’immagine proiettata.

Anche in Joan la relazione c’è, però lei in scena mette il televisore e quindi ci gioca come con un oggetto dotato di luce propria. Nel ‘72 poi feci il secondo festival di musica e danza e volai da solo a New York per coinvolgere Trisha, che aveva il lavoro giusto, e poi ho portato Philip Glass e Steve Reich come musicisti, bella accoppiata, no?! E mi sono assicurato anche la presenza di Yvonne Rainer, che nel ‘69 non era potuta venire di persona e aveva fatto performare il suo pezzo da Steve Paxton. Allora fu Sol Lewitt a dirmi “vai a vedere questa ragazza, Joan Jonas”. Io la incontrai e la presi per il festival. Joan era un po’ diversa da una ballerina o una coreografa, concepiva la sua performance come un piccolo teatrino.

STOCCHI: Forti era allieva di Anna Halprin che oltre a insegnare (è stata maestra anche di Yvonner Rainer) era una performer e coreografa dalle idee innovative.

STOCCHI: Difatti Halprin si chiamava The Branch (in riferimento a The Branch Dance)

SARGENTINI: Forse tu, dai libri, avrai visto che dalla Halprin, in California, usavano una pedana stupenda, incastonata nel bosco. Simone mi raccontava che il rapporto con la natura a quel livello ti scatenava un’energia pazzesca. Non pensi più al ballo secondo una regola, è questa la novità che introdussero a New York, dove lavoravano più negli ambienti chiusi, quando lei e Yvonne si trasferirono da San Francisco. Quindi, loro portarono al Judson l’improvvisazione e la carica di energia che gli veniva dal contatto con gli spazi all’aperto. Pensa che nel ‘72, ai tempi del secondo festival, “Music and Dance U.S.A.”, era il primo pomeriggio e a Piazza del Popolo ci dicevamo: «andiamo a vedere Trisha che prova». Il garage di via Beccaria era a due passi. E lì c’era lei. Che faceva dei grandi balzi accompagnati a grida da farti accapponare la pelle.

STOCCHI: Rispetto al rapporto con la natura di cui parlavi, c’era anche questa semplicità di prendere gesti quotidiani e portarli fuori dal loro contesto, isolarli e farli diventare qualcos’altro. Voglio dire, penso ad esempio al salire sopra un albero magari per raccogliere un frutto: se io entro in uno spazio, in un cubo vuoto, ecco che diventa esistenzialista il mio “arrampicarmi”, non è più per qualcosa, lo isolo e lo esistenzializzo.

SARGENTINI: Penso tu abbia ragione. Simone ha fatto questa cosa quando è venuta qui a Roma, è andata allo zoo, si è studiata le movenze di orsi e foche e le ha mimate nelle sue danze.

STOCCHI: Ma, tornando a quei rapporti, erano un gruppo ma lavoravano allo stesso tempo individualmente.

FS: Steve Paxton in un recente documentario di Fabiana Sargentini, Looking For Steve, ricorda così la cosa di cui parli: “è stato il momento in cui ho preso coscienza, a Roma, che potevo essere un autore, concepire miei pezzi autonomi”. Fabiana aveva conosciuto Steve a Roma da bambina e si sono rivisti durante la Biennale di Venezia, quando lui ha vinto il Leone d’Oro. Quindi sì, loro erano una comunità di “artisti-individui”, come diceva Simone, non erano ancora rivali gli uni con gli altri. Poi Trisha ha rinunciato alla componente dell’improvvisazione, e questo cambiamento si vede nella serialità dei movimenti. Nel festival del ‘72 Trisha presenta una danza, Accumulation, fondata proprio sulla ripetizione dall’inizio dei gesti che via via va accumulando.

STOCCHI: Però loro si conoscevano da tempo, perché Forti si trasferì a New York nel ’59, insieme aRobert Morris…

SARGENTINI: Si, lei si era risposata con Morris (anche se è sempre stata innamorata di Whitman) [ride, ndr]

STOCCHI: Quindi Simone entra nella classe d’improvvisazione con Merce Cunningham, al Cunningham Studio – tenuta dall’educatore e musicologo Robert Ellis Dunn. Qui Forti viene introdotta all’opera di John Cage e alla danza postmoderna – che includeva già all’epoca Trisha, Yvonne e Steve. Ma i primi sviluppi di Dance Construction li troviamo alla Reuben Gallery di New York nel dicembre 1960 in una mostra di Jim Dine e Claes Oldenburg, intitolata “Happenings at the Reuben Gallery”…

Ma ritorniamo al ‘72. Tu prendi un altro spazio che è quello in Via del Paradiso, uno spazio agli antipodi rispetto all’avventura del garage, quindi cominci a dare la possibilità all’artista di scegliere. Così Beuys sceglie il garage, Gilbert and George lo spazio affrescato. L’anno successivo, prima e dopo Contact Improvisation magari non c’erano sempre al garage delle mostre o comunque degli happenings.

SARGENTINI: Sì certo, c’erano anche dei vuoti, non era facile una doppia programmazione nei due spazi. Gli artisti italiani non lavoravano con le istallazioni, avevo Ontani e lui con i suoi tableaux vivants non era adatto al garage. Così come Paolini che sceglie lo spazio di via del Paradiso con le stigmate della storia dell’arte. Il garage è rimasto via via sguarnito. Però sarò capace di un ultimo guizzo: l’allagamento.

STOCCHI: Mi interessa questo passaggio da un teatro senza palcoscenico nello spazio industriale di un garage e questo virare poi lentamente in un’altra forma in Via del Paradiso, un appartamento affrescato al piano nobile. Un arco di tempo, quello de L’Attico, che ha visto nascere una serie di operazioni brillanti e mostre rivoluzionarie, troppe per ricordarle ora tutte.

SARGENTINI: Dunque, nel ‘72, cancello tutti i segni rimasti dell’originaria funzione di garage. Lo rendo asettico, lo ridipingo di bianco, quando mi accorgo che c’è un’inclinazione dell’arte verso una certa cerebralità. Nasce il white cube, stiamo parlando del ’72. Brian O’Doherty ha elaborato poi la teoria del white cube, che per la prima volta pubblica su Artforum nel ‘76. Nel ’78 mi assassinano laPorta 11 Rue Larrey di Duchamp a Venezia, alla Biennale, la ridipingono per errore. È il sigillo dell’arte concettuale che declina, altrimenti non si sarebbe abbassata la guardia così. Invece, niente. La ridipingono mutilando la firma. È fatta: c’è nell’aria un passaggio d’epoca, sta per nascere la Transavanguardia, il ritorno alla pittura.

STOCCHI: Negli anni si è proprio sviluppato un programma, in Via del Paradiso, prima in parallelo con quello in Via Beccaria e poi in un modo esclusivo. Da “24h” passando per “Martiri e Santi” (1995) rinasce la prima la idea di teatro, sbaglio?

SARGENTINI: Sì, avevamo fatto parecchie manifestazioni corali come quella a cui tu hai partecipato; pensa che c’è un catalogo in cui compari tu, giovanissimo spettatore, quasi un bambino. Quando io presi i pittori di San Lorenzo ne ho teatralizzato la situazione. Era il 1984. In “Extemporanea” (otto artisti all’opera sotto gli occhi del pubblico, dalla tela bianca all’opera finita) drammatizzavo l’atto del dipingere. Ovviamente c’era una certa forzatura, non tutti gli artisti traevano vantaggio da questa situazione. Qualcuno si esaltava, per esempio Pizzi Cannella che ha cavalcato il pubblico alla grande! E vinse il primo premio della giuria presieduta da Palma Bucarelli.

STOCCHI: In quel momento la forzatura consisteva nel mettere proprio in scena l’artista.

SARGENTINI: Certo, la forzatura si materializzava nell’uscire fuori dallo studio, da quella concentrazione…

STOCCHI: Quindi c’erano dei segnali, e sei arrivato poi a una costruzione propria del teatro all’interno dello spazio. Com’è nata questa volontà di dire “Basta, costruisco il teatro!”?

SARGENTINI: A L’Attico ho fatto un’operazione nel 2006 che si chiamava “Doppio Shakespeare”, con due teatri contigui. Questo ha comportato l’utilizzo di due palcoscenici, due platee, due sipari. Finito “Doppio Shakespeare”, quando ho smontato un palcoscenico, l’altro l’ho mantenuto. Avevo ormai abbastanza idee per nutrirlo.

STOCCHI: Di nuovo circostanze che ti cercano. È interessante il modo in cui hai lavorato per quarant’anni intorno al teatro senza mai avere a disposizione un teatro vero e poi dopo ti sei creato un vero e proprio teatro nel tuo spazio.

SARGENTINI: Anche Simone ha voluto farci un assolo, dieci anni fa. In fondo la performance è sempre stata antiletteraria, antidrammaturgica, contro il “teatro di parola”. La parola, come veicolo di senso, non era contemplata. Non dunque una cosa di personaggi, con una trama, dei dialoghi. Sorprendentemente, dieci anni fa, Simone ha fatto un assolo dal titolo Logomotion in cui parlava durante i movimenti. Raccontava di sé attraverso la performance, è come se stesse recuperando la parola, un rapporto sempre stato di antitesi. Con Elsa Agalbato, mia moglie che ha una formazione drammaturgica, ho recuperato io stesso questa capacità di racconto facendolo però all’interno di un teatro sempre fondato sull’immagine e il concetto, perché vengo da quella formazione.

STOCCHI: Un teatro per i corpi, per i movimenti, anche per gli oggetti inanimati, e animali se vogliamo includerli, ma non per la parola.

SARGENTINI: La parola è sussidiaria, anche necessaria, ma non è fondante del discorso teatrale che uno vuole impostare, e che per me è sempre una questione di spazi e corpi, gesto e voce.

STOCCHI: Quindi nel 2006, quarant’anni dopo, c’è un ritorno di Simone Forti a L’Attico e dieci anni dopo, nel 2015, il MoMA acquisisce Dance Construction nella collezione permanente. Come impossessarsi delle opere per curarne il senso.

SARGENTINI: Essendo effimera, che cosa ne ha acquistato il MoMA?

STOCCHI: Innanzitutto i diritti di rappresentazione e poi, ogni opera, viene presentata a mo’ di pacchetto e rappresentata per chi la volesse riproporre; insieme vi è un video di Simone stessa che si rivolge a chi vuole imparare e spiega a neofiti le regole da seguire. In realtà il MoMA acquista l’abilità di conferirle una continuità e ridarle vita. La cosa più interessante di Simone è che diceva sempre che ci vuole un giorno per imparare a performare, quindi non c’è virtuosismo (o ci può essere a seconda della figura che si interpreta) ma in lei non c’è la nozione dell’imparare il gesto tale e quale.

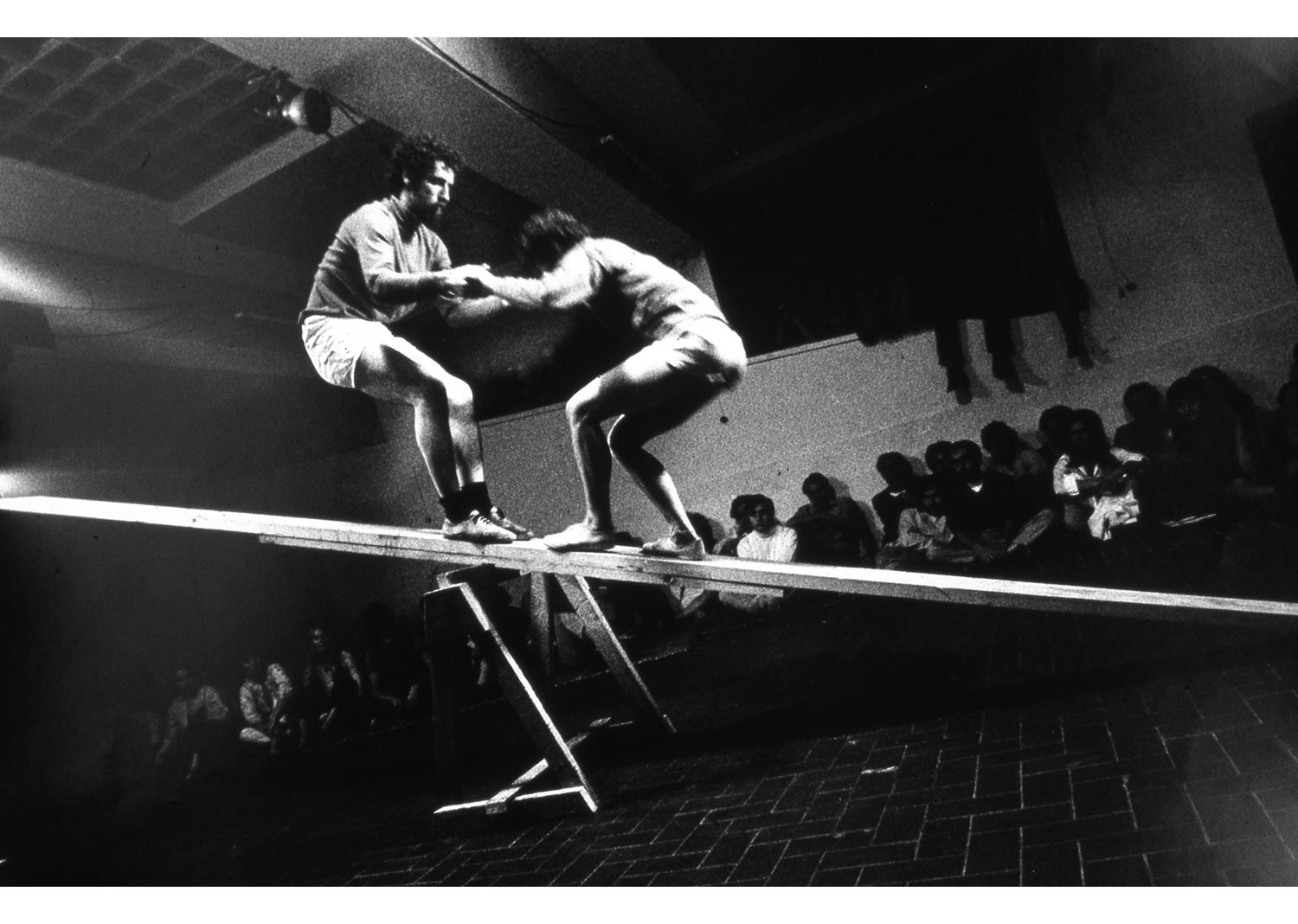

SARGENTINI: Io ho performato Dance Construction con lei nel ‘68 a L’Attico. È stata la prima performance in Europa. C’è una fotografia del piano inclinato con le corde e uno dei quattro che tira insieme a lei sono io.

STOCCHI: Trovo straordinario questo successo e l’acquisizione del MoMA. Penso che nessuno di voi avrebbe mai pensato una cosa simile a quel tempo, perché, in realtà, non si pensava di vivere di quello, di biglietti venduti.

SARGENTINI: Sì, è quasi una cosa impalpabile… io ho concepito una mostra quest’anno per il Premio Pascali a Polignano con le gigantografie dei lavori di Bob Smithson, Kounellis, Mattiacci, Merz, Pascali, Forti e De Dominicis. Accanto alle gigantografie ho esposto le sagome degli artisti a grandezza naturale. Quando ha ricevuto il catalogo Simone mi ha scritto “Che divertimento esser l’unica donna tra tanti uomini!”

STOCCHI: Come ti spieghi in un periodo come quello attuale, fatto di un mercato quasi di steroidi, questo prepotente ritorno del movimento e del corpo, non solo effimero, negli spazi istituzionali? Sicuramente le motivazioni personali che ti ci avevano portato alla fine degli anni ’60 sono molto diverse oggi… sembrerebbe il ritorno verso un nuovo umanesimo. Parlo di ritorno ma in realtà è come un abbracciare un qualcosa che c’è sempre stato, a volte è un po’ sotto traccia.

SARGENTINI: Tu hai visto di persona due anni fa il nostro spettacolo “Toga e Spada”. Quest’anno pensiamo di farne uno che si chiama “Frenata sul Lungo Tevere”. Anche qui c’è un linguaggio che intreccia l’hic et nunc e il filmato. La storia va avanti alternando il film e la recitazione dal vivo con gli stessi attori del film. Quanto a uno spazio istituzionale, con Elsa, abbiamo presentato alla Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea di Roma, lo scorso anno, un pezzo, Art will never die, tra performance e teatro con cento performer. È stata un’esperienza unica, passare dal teatrino di quaranta posti della galleria, allo spazio immenso della Galleria Nazionale, che va dall’ingresso al Salone centrale. Ma l’abbiamo domato!

STOCCHI: Secondo me bisogna uscirne divertiti, felici, ma anche un po’ più intelligenti, altrimenti il rischio di sovrapporsi alla cultura dello spettacolo è reale.

Fabio, ti ringrazio per questa conversazione.

SARGENTINI: Ci sarebbero tanti altri aspetti da approfondire. Ma accontentiamoci.