Ho sempre trovato molto acuto il lavoro di Anna Scalfi Eghenter (Trento, 1965) perché il suo è un percorso di intervento sul reale estremamente lucido e privo di compromessi. Evitando la facile retorica dell’impegno socio-politico, Scalfi progetta dei dispositivi che riescono a centrare con affascinante precisione gli aspetti contraddittori della vita sociale, le piccole e a volte grandi ingiustizie legate all’attribuzione e all’esercizio del potere alla micro-scala dell’esistenza quotidiana, ma anche le potenzialità poetiche inespresse di situazioni apparentemente prosaiche. Il suo lavoro non si ferma mai alla denuncia, non si accontenta della messa in scena efficace o del motto di spirito raffinato, ma procede sempre nell’operare uno slittamento verso la generatività, verso il “far accadere” le cose senza clamore, quasi in sordina, riuscendo a mantenere il controllo sia formale che concettuale dei processi. Un controllo che viene esercitato con economia di mezzi, maestria e sensibilità psicologica, al punto che invece di ingabbiare l’interazione e piegarla al volere dell’artista-demiurgo, le fornisce una struttura leggera, quasi intangibile, che apre la strada a uno sviluppo organico e a volte imprevedibile.

La mia impressione è che questa tua capacità di “far accadere” le cose in un certo modo debba molto alla tua formazione, singolare per un artista, che comprende una notevole esperienza di ricerca nelle scienze sociali. Ci diresti qualcosa sul tuo percorso? Pensi che i tuoi progetti possano essere letti anche come delle forme di “esperimenti” sociali? E più in generale, in che modo la componente artistica e quella scientifica interagiscono nel tuo lavoro?

Questo mio “far accadere le cose” più che una capacità è forse il bisogno di attivare qualcosa che ancora non esiste, sul quale io non abbia controllo, libero da una inevitabile componente retorica del gesto progettuale, di per sé assertivo.

Mi sono diplomata con Luciano Fabro all’Accademia di Belle Arti di Brera e in recitazione all’Accademia Nazionale di Arte Drammatica “Silvio D’Amico”. In seguito mi sono laureata in Sociologia all’Università degli Studi di Trento e ho conseguito un PhD in Management Studies alla Essex Business School. Attualmente conduco un seminario al Dipartimento di Sociologia e di Ricerca Sociale dell’Università di Trento in “Pratica artistica organizzativa: ricerca sul campo nell’area ex Michelin di Trento”.

Nel mio lavoro la componente artistica e quella scientifica mi pare si siano fuse e interagiscano in forma concettuale e pratica, integrandosi nelle regole, fornendosi reciprocamente spazi e strumenti, scambiandosi urgenze e nozioni. Quello che nella percezione quotidiana appare opaco come fenomeno organizzativo, può diventare significativo nell’interpretazione, riconoscendo la sua complessità e attribuendole categorie plausibili, trasfigurandola anche simbolicamente nella poetica. Come in una continua etnografia del processo, da cui emerge il lavoro. Un approccio sperimentale, contestualizzato in un mondo dalla consistenza organizzativa. Con degli artefatti organizzativi quindi, forse definibili “esperimenti”, monitorati metodologicamente.

Il tuo è, in un certo senso, un lavoro molto ottimista, che si fida delle persone che coinvolge, affidandosi senza timori, sapendo che comunque l’opera troverà un suo compimento se si lascerà che le persone agiscano. È davvero così? Questo tuo invito nasce da qualche particolare curiosità sulla natura umana?

La mia è una ricerca. Nulla è forzato nei risultati, prima di iniziare posso ragionare e studiare, analizzare il contesto per capire se il progetto abbia senso e se quel senso sia condivisibile. È come un dialogo fondato su un’idea, che si confronta con la possibilità di essere iniziato. L’opera come processo troverà il compimento che è già insito nel suo impianto, indipendentemente da come, quante o se le persone interverranno. Ogni fase in atto si rende segmento significante che informa della direzione, si rivela attraverso quello che accade e interviene sulle scelte successive. Come un meccanismo, un rilevatore, un gioco che si può anche non fare ma resta quel gioco.

Ad esempio, in Celata (sotto la piazza scorre una roggia) (2008), progetto parallelo di Manifesta 7 del 2008, misi 22 lavatrici funzionanti nella piazza centrale della città di Trento, dove sotto passava la roggia e un tempo le donne lavavano i panni. Nei primi giorni ho accumulato quasi solo insulti. Poi le persone hanno iniziato a usare le lavatrici, come gesto simbolico o per necessità, generando quel “compimento” che era nell’idea e nell’impianto del progetto. Oppure Partoutoù les circonstances l’exigeront (2014), un gioco del quale si possano negoziare le regole prima di partecipare, o Agonale (2013) un tavolo che si forma nel gioco della reciproca condivisione di campo tra le discipline.

Ai bambini della materna a cui presento lo slideshow del progetto e al collezionista che mi permette di fare ricerca per due anni, interessa capire seriamente come funziona il meccanismo di ciò che accade: come quando i bambini mi spiegano come è fatta una “bandiera” prima di giocare a sventolarne alcune trasparenti e istantanee, fatte di bolla di sapone (Qual mobil veste allo spirto de’ popoli, 2016); o quando prima di venire a piantare i bulbi sul terreno dove c’era una fabbrica, (Fiori dalla fabbrica, 2018) mi chiedono quanto sarà grande la distesa di tulipani e gli mostro la diapositiva di tre balene in fila o di un campo da calcio, senza usare numeri o parole. La presenza umana talvolta è di una potenza così innocente da annientare ogni mia presunzione di senso.

A volte si ha l’impressione che, malgrado le sue ambizioni di costruzione di un senso condiviso, l’arte contemporanea faccia davvero fatica a dare importanza al punto di vista di chi non ne accetta le premesse – non soltanto concettuali, ma anche sociali e culturali – e questo è un problema particolarmente serio per un artista che lavora sulle relazioni e non sulla “studio art”. A mio parere, questo limite rischia di confinare le pratiche artistiche contemporanee in uno spazio sempre più autoreferenziale. Nel tuo caso l’autoreferenzialità è estranea al tuo lavoro, in parte per le ragioni che hai spiegato precedentemente, e proprio per questo mi piacerebbe approfondire il tuo punto di vista. So che non è nelle tue corde impartire lezioni e non ti chiedo di farlo. Ma sarei curioso di sapere se esiste a tuo parere una qualche raccomandazione che un artista che intenda misurarsi con una comunità di persone farebbe bene a tenere a mente prima di chiedere loro il tempo, la disponibilità e la fiducia di accettare di far parte di un progetto.

Non è automatico modulare un’indagine socio-organizzativa dentro un progetto artistico, è una pratica da acquisire come le altre. Convertire in “opera” gli artefatti di una consulenza etnografica è un’altra questione. Per quanto riguarda il rischio di cui parli, ogni artista può fare solo quello che gli corrisponde, nella poetica unica che lo caratterizza. Confido possa competere più a storici, critici, curatori e direttori artistici selezionare e valorizzare questo tipo di ricerca in maniera indipendente dal mercato dell’arte.

Faccio comunque un esempio. Dopo aver ricevuto un permesso richiesto quattro anni prima ho contattato gli ex lavoratori della fabbrica a cui era dedicato un mio progetto. Hanno accettato di incontrarmi dopo tre mesi, nella loro sede associativa, per diversi martedì, sufficienti per presentare il progetto a tutto il consiglio direttivo. Volevo essere certa che non si sentissero traditi dall’obiettivo simbolico o dalla gestione del progetto. Da parte loro ho ricevuto anche utili consigli per la logistica e ho fatto riferimento a loro come comitato scientifico per selezionare i materiali da rendere pubblici.

Si tratta di Fiori dalla fabbrica, un progetto che sto realizzando a Trento, nell’area dove sorgeva lo stabilimento della Michelin. Con la cittadinanza, gli scolari e gli ex lavoratori abbiamo piantato dei bulbi di tulipano bianco, seguendo sul terreno la sagoma del simbolo che era saldato sul cancello della fabbrica. Per vedere tutta la distesa fiorita bisognerà salire in funivia alla località da dove è stata sempre fotografata e storicizzata la fabbrica. Prima che fiorisca in primavera, verrà fatta affiorare anche la fabbrica attraverso le voci di chi ci ha lavorato e la frequentava, attraverso un’audioguida che racconta le pratiche dei vari reparti, uffici e campi sportivi, dalla voce di chi le ha vissute (Tracce fuori mappa, 2009-2019).

A quale delle tue opere sei più affezionata e perché?

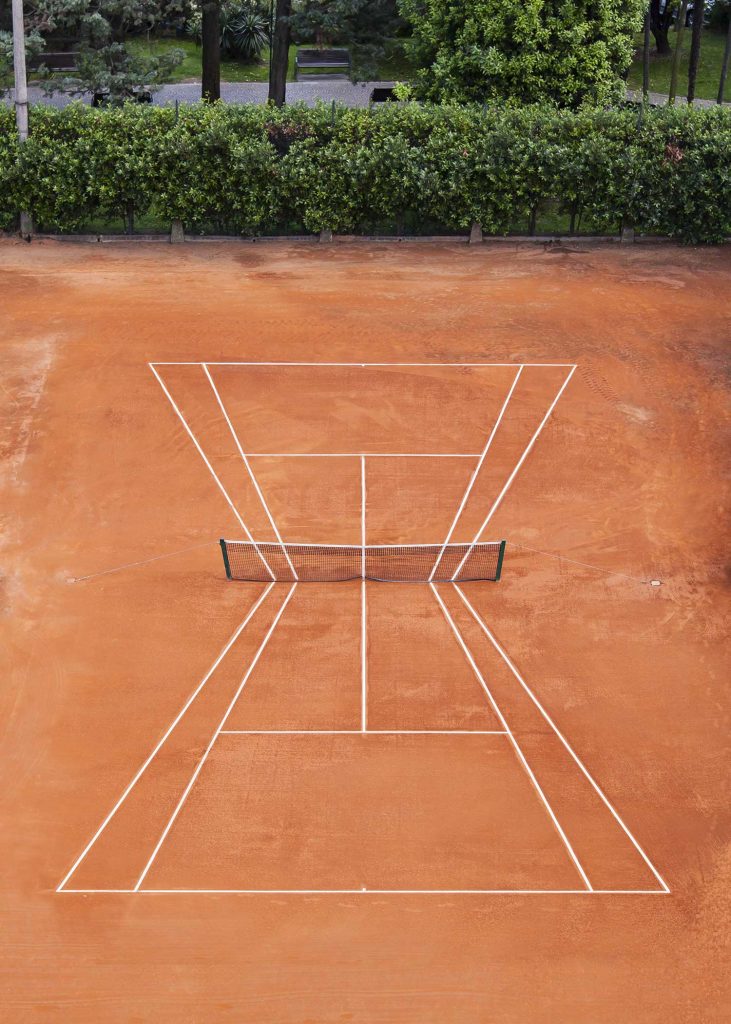

Uno dei progetti a cui sono più legata è Giochi di casa, che include ad oggi due interventi sul campo di gioco del tennis (Tennnis. Homage to Albertina Eghenter, 2010) e degli scacchi (Scaccchi. Omaggio al padre, 2014). Un omaggio ai miei genitori attraverso due giochi che amavano e con i quali sono cresciuta, frequentando quotidianamente un ambiente di regole, linee e spazi. In entrambi i lavori si modifica il perimetro del campo da gioco ma le mosse restano invariate, cambiano le strategie. Cito questo progetto anche perché possa compensare un immeritato pregiudizio che io sia votata al sociale, non è così. Investo indefessamente ogni risorsa di tempo energia e denaro nella mia ricerca ma ripeto, è una questione metodologica. Articolo la mia poetica anche in luoghi terrificantemente lussuosi ed esclusivi.

Esiste a tuo parere una specificità di genere nelle pratiche artistiche contemporanee? Pensi che sia una questione che abbia senso porre? Ammesso che lo abbia, in che misura questa specificità si riflette nel tuo lavoro?

Tra i miei lavori quelli che toccano le questioni di genere hanno origine da una riflessione successiva agli studi organizzativi. Per quanto mi riguarda si tratta di un contenuto. Evidenze ineludibili dal punto di vista simbolico, statistico, economico, legale. Nello stesso modo in cui mi occupo di ambiente, legalità, confini, proprietà.

Le bandiere tagliate secondo la percentuale di donne in parlamento al Mart (Welcome to Italy, 2007), o le colonne dell’istogramma delle emissioni di CO2 dell’ultimo secolo trasferite sulle colonne del Palais de la Bourse di Bruxelles. (Histogram, 2010).

Credi che le pratiche artistiche abbiano qualcosa di significativo da dire rispetto alle grandi sfide sociali del nostro tempo come l’emergenza climatica, quella migratoria, le grandi disuguaglianze globali, o vadano piuttosto interpretate come una sorta di commentario? L’arte può davvero fare la differenza, e se sì, come? Penso ad esempio ad un lavoro come Gap transfer (2015).

La pratica artistica può rendersi uno strumento effettivo, in quanto consente per sua natura di negoziare simboli, nozioni e regole, da un frame diverso da quello istituzionalmente deputato, dove ogni sfida è stata già neutralizzata dalla sua celebrazione retorica. Personalmente ho creato un centro studi per sostenere la mia ricerca e i miei ibridi progettuali.

GapTransfer è un progetto che converte in sconto alle clienti il divario retributivo di genere rilevato in quel paese. I negozi convenzionati al progetto espongono in vetrina un adesivo dal formato simile a quello che segnala le carte di credito accettate. Per motivi legali ho poi dovuto definire più esplicitamente il progetto GenderGapPay (2017). Sempre per motivi legali posso utilizzarlo come progetto artistico ma non sul piano commerciale. Il ragionamento su dove si trovi questo confine è musica per la mia ricerca. Ma in ogni caso è una questione che sta bloccando la possibilità di organizzare estesamente il progetto prescindendo da una onerosa tutela di base.

La scelta di creare un centro studi è piuttosto originale per un artista. Ci vorresti dire qualcosa di più?

Il termine “pratica artistica” lo uso in riferimento a tutti i miei lavori, anche quelli non progettuali, per il pudore di associare il fare ai sostantivi “arte” e “artista”. Non per finta modestia, ma per mantenere quella parte di libertà che perderei nelle consuetudini professionali di un artista e nelle promesse di assoluto dell’arte. Dunque per la libertà ideale di poter cercare ed eventualmente sbagliare, forse sono più vicina all’azione di un sociologo che usa lo strumento della pratica artistica nell’ambito degli studi organizzativi. Posso non avere una galleria, non avere opere pronte da far scegliere ai collezionisti, e inoltre posso avere un padiglione fieristico (Annissima. Vendo ergo sum, 2010), e avere un centro studi che si occupi della ricerca. Per questo nel 2016 ho fondato la Scalfi&Eghenter Ltd per gestire le produzioni delle committenze private e con queste risorse sostenere i progetti di ricerca.

Cosa ti augureresti possa accadere al tuo lavoro negli anni a venire? Come ti piacerebbe vederlo evolvere?

Che il mio lavoro mi sorprenda, in un percorso che si è sempre manifestato nelle opportunità del fare, mi auguro che si irradino le collaborazioni più inaspettate, sui temi più impossibili. Questo lavoro mi spiazza ogni giorno e mi restituisce esponenzialmente ogni cosa, anche quando mi insegna quello che non dovrò più fare. Perché evolva il mio lavoro devono evolvere le direzioni nelle quali i laboratori vengono immaginati possibili dalle istituzioni che li legittimano. Da soli si può solo arricchire il campo delle ipotesi. Mi auguro quindi che da una prospettiva illuminata vengano ammessi spazi di ricerca aperta, che ospitino l’esigenza sperimentale degli studenti e attraverso i quali camminare in azioni di sopralluogo misto, tra la ricerca artistica, economica e giuridica (Campo da Legalità, 2017). Altrimenti i processi rispondono al meccanismo più che al contenuto che li genera. All’università di RomaTre si illumina un neon anche di notte quando è tutto spento, che segnala una Permission d’arrêter et de retour (2012).

C’è ancora qualcosa che vorresti portare fuori dallo spazio del non detto per quanto riguarda il tuo lavoro?

Grazie Pier Luigi, le tue domande mi hanno già portato oltre gli spazi del mio non detto.