I gioielli sono sempre stati una terra di mezzo tra arte, artigianato, moda e design. Una galassia puntiforme con valori e contenuti eterogenei, una polifonia spesso dissonante. Da un lato l’arte, con la prepotenza della sua autorialità; dall’altro la moda, con la fugacità delle sue stagioni; in mezzo i gioiellieri, con la loro tenace difesa dei materiali preziosi come principale garanzia di eternità. Mani o macchina? Pezzo unico o commerciale? Prezioso o concettuale?

Non esiste il gioiello universale e assoluto, ma diverse concezioni di gioiello, legate al tempo, alla cultura, al gusto, ai luoghi. Il gioiello è tra i pochi oggetti a mescolarsi scarsamente alla cultura materiale, a non cedere alle ibridazioni “liquide” della contemporaneità e a resistere ostinatamente alle ramificazioni connettive del design – disciplina che per vocazione è multidirezionale, concilia mondi lontani, contesti tangenti e valori divergenti. Se è innegabile che nell’Italia manifatturiera il design ha avuto – e continua ad avere – scarso interesse per il gioiello, è altresì evidente che la permeabilità del gioiello ai cambiamenti lo ha traghettato direttamente dalle vecchie alle nuove visioni del design. Questo è oggi un processo da intendersi non più soltanto come “matrimonio felice” tra progettista e produttore, quindi tra creatività e manifattura, ma come partecipazione e integrazione tra progettista, produttore e utente. Inoltre, grazie alla cultura digitale e alle nuove tecnologie che hanno radicalmente trasformato obiettivi e metodologie, tanto del progetto quanto della produzione e del consumo, la primigenia concezione del design come disciplina industriale si è evoluta in un’interazione tra processi creativi, produttivi e di consumo. Oltre che progettista oggi il designer può essere anche produttore, fare oltre che progettare, e la manifattura non è più soltanto quella industriale ma include anche serie limitate e pezzi unici realizzati direttamente a partire dal materiale. Il “fare” ha avvicinato il designer all’artista, in un processo – creativo e produttivo – che non è più esclusivamente industriale ma include quello individualistico del manufatto artistico. Ciò ha creato non pochi equivoci in una cultura fortemente manifatturiera come quella italiana, e anche nella relazione con l’arte; ma stranamente ha favorito il gioiello che, invece, ha sempre contemplato nella sua filiera produttiva una sovrapposizione di ruoli e di metodologie, sintonizzandolo sulle intersezioni contemporanee tra arte e design.

Ci riferiamo allo scenario del gioiello “avant craft”, proposto dalla mostra “Brilliant” per la XXI Triennale Internazionale di Milano, come il contesto dedicato alle sperimentazioni artigiane, alle avanguardie artistiche e al design autoprodotto: il cosiddetto “gioiello d’artista” o “d’autore” o “di ricerca”, realizzato da coloro che del gioiello contestano la ricchezza, la preziosità dei materiali, il simbolismo sociale o l’afflato modaiolo e indugiano invece nella ricerca e nella sperimentazione espressiva slegandosi dalle logiche produttive come dalle esigenze del mercato. Si tratta di artisti-orafi e di orafi-artisti, artigiani, designer, ma soprattutto autori che conducono ricerche autonome intersecando linguaggi, materiali e tecniche molto eterogenee. Le caratteristiche dell’avant craft sono dunque l’autorialità e l’autoproduzione; ma anche l’estraniazione verso le componenti commerciali della produzione seriale, della grande distribuzione e delle campagne di comunicazione.

L’avant craft nasce a partire dall’idea del gioiello come ricerca intorno alla materia, come dimostrano in Italia i maestri della Scuola di Padova, Francesco Pavan (Padova, 1937) e Giampaolo Babetto (Padova, 1947), oggi riferimenti internazionali insieme a Stefano Marchetti (Padova, 1970), Graziano Visintin (Padova, 1954) e Barbara Paganin (Venezia, 1961). Pavan si esprime con la purezza euclidea della geometria, come quella della collana cilindrica del 1977, composta da elementi modulari in oro e niello che, uniti, sembrano formare un’armatura mobile di incastri preziosi. L’esattezza cartesiana è anche la cifra di Babetto, le cui inquietudini si traducono in una ricerca indomita e appassionata sulla materia. Le sue creazioni nascono dall’idea che il gioiello sia un’opera d’arte e si fondano sullo studio delle geometrie, della modularità e della superficie. La collana del 2011 introduce il movimento nella geometria, comunica attraverso il colore dei pigmenti che sposano l’oro giallo e mettono l’accento sul rapporto tra l’interno e l’esterno, il pieno e il vuoto. Arte e scienza sono gli ingredienti del lavoro di Marchetti, i cui gioielli sono un inno all’oro e mirano a esprimere le potenzialità dell’intreccio dell’oreficeria con mondi diversi, nel rispetto della lezione dei padri ma anche dell’estetica contemporanea. La collana in oro e argento del 2007 racconta la densità del suo percorso con l’utilizzo di una particolare tecnica giapponese, il mokumé parquetry, e di tecniche miste che donano al gioiello texture eleganti e incantevoli sfumature cromatiche. Anche Visintin ama l’oro, lo smalto e il niello e li usa con rispetto e maestria. La collana del 2012 in oro bianco, giallo e argento ossidato si presenta nella sua leggera ed elegante semplicità, come risultato dell’unione di ventuno elementi inseriti tra loro in una composizione efficace e geometrica, seppur irregolare. Paganin ha introdotto una dimensione onirica, dolcemente femminile, nelle superfici del gioiello. Amante della sperimentazione materica, unisce la conoscenza della lavorazione dei metalli alla voglia di acquisire nuove esperienze con materiali desueti. Nella collana More del 2013 si confronta con il polimetilmetacrilato che, unito all’argento ossidato e all’oro, diventa lo strumento per raccontare una storia che rimanda alla natura, al colore e all’incanto modulare delle forme organiche.

Se l’oro è la materia elettiva della Scuola di Padova, l’avant craft milanese risente delle sperimentazioni sui materiali della cultura del progetto. Alba Polenghi Lisca (Milano, 1939) e Giancarlo Montebello (Milano, 1941), in particolare, non realizzano manualmente i loro gioielli ma approfondiscono con piglio e curiosità progettuale nuovi materiali e nuove tecnologie. L’ossessione di Polenghi Lisca (1939) è la lastra d’argento, un foglio che consente alle linee e ai piani di acquisire un volume, poi piegata, lavorata, curvata e ammorbidita in gioielli che assecondano il corpo e la sua dinamicità. Incantato dalle possibilità delle nuove tecnologie e dalle chiusure del mondo dell’abbigliamento come asole e occhielli, Montebello nel 2006 realizza la bellissima collezione Superleggeri, un evidente omaggio a Giò Ponti e una ricerca caratterizzata dall’estrema leggerezza, dalla vibratilità degli elementi che vivono del traforo di sottili lamine in acciaio inox realizzate con taglio chimico, poi spazzolate e “bluettate”, indossabili grazie a una chiusura-gemello con ologramma e preziose cuciture in oro giallo.

La curiosità per una specifica materia, tecnologia o per un elemento strutturale connota il lavoro di Carla Riccoboni (Bassano del Grappa, VI, 1949), Stefania Lucchetta (Bassano del Grappa, VI, 1967), Emma Francesconi (Milano, 1961) e Sandra Di Giacinto (Roma, 1955) dove la dimensione artistica assume le forme della sperimentazione artigianale e le mani si uniscono alle tecnologie più evolute. Riccoboni ha elevato la catena da elemento industriale a oggetto artistico attraverso un lavoro capillare sugli snodi e le finiture. Amante delle tecniche del passato, delle radici dell’identità contemporanea, Riccoboni trova nella memoria l’ispirazione per i suoi progetti. Nella collana Madreforme del 2016 dà voce alle catene e ai motivi stampati provenienti dalle madreforme, gli stampi degli anni Cinquanta recuperati nelle antiche fabbriche bassanesi. Anche Lucchetta intreccia il gioiello con le tecnologie: la collana Vibrations 03 realizzata nel 2014 è in titanio anodizzato stampato in 3D e riflette la passione della gioielliera per le sperimentazioni, ma anche il rispetto per la tradizione orafa, come nella catena realizzata a mano. Grazie alla diversa inclinazione delle sottilissime lamelle in titanio che compongono la superfice, si ha l’impressione che la collana vibri sotto la luce, cambiando aspetto a ogni lieve movimento dell’osservatore o della fonte luminosa che la colpisce. Le viti in acciaio sono l’ossessione di Francesconi che dopo una carriera come manager in una multinazionale di protesi per la chirurgia ortopedica ha portato la brutalità dell’acciaio e del titanio nel gioiello, trasformandola in un concentrato di delicatezza e femminilità. Con finta casualità viti e bulloni si stringono insieme in una danza eterea, creando maglie così eleganti da farci dimenticare di cosa sono fatte. La collana Wafer del 2015, in titanio, viti, rondelle e bulloni, cristallizza antinomie stridenti: maschile/femminile, ruvido/morbido, tattile/visivo, funzionale/estetico, grezzo/raffinato, in un gioco di rimandi squisitamente avant craft.

Allontanarsi dalla preziosità per esplorare le potenzialità del progetto, questa è la filosofia di Di Giacinto, che impiega un materiale comune, povero e deperibile come la carta, elevandone la natura e l’aspetto, e realizzando gioielli preziosi nel concetto e nella manifattura. Lo studio delle forme, la progettazione dei tagli, delle pieghe, delle sovrapposizioni, e l’amore per la leggerezza diventano le caratteristiche di gioielli che riescono a sorprenderci, come avviene nel collier Sublime in carta glitterata realizzato nel 2015. Anche Riccardo Dalisi (Potenza, 1931) adotta materiali poveri, anzi “ultra poverissimi” come ama definirli. I suoi gioielli sono l’antitesi dei gioielli tradizionali: non ostentano alcun concetto di ricchezza materiale né di prestigio sociale, non celebrano la bellezza e tantomeno il potere, non urlano e non reclamano attenzioni; al contrario, bisbigliano sentimenti desueti come la tenerezza e l’amicizia, la solidarietà e la semplicità, muovono riflessioni poetiche, fanno sorridere con la loro ironia disarmante. Non si tratta di sentimentalismo o di facile buonismo, ma di un atteggiamento progettuale che è la cifra del lavoro di Dalisi, la cui posizione eccentrica nel mondo del design risale agli anni Sessanta, quando inizia ad amare i metalli più poveri e umili come la latta e il rame e a trasferirli nei suoi lavori. Recupera tecniche di lavorazione antiche e conferisce una nuova vita ai materiali di scarto, ben prima che la sostenibilità entrasse tra gli imperativi categorici della contemporaneità; attinge al folclore e alle tradizioni popolari come ispirazione di una narrazione progettuale oggi in auge; regala ai bambini disagiati la possibilità di imparare un mestiere, con largo anticipo sulle istanze sociali del design responsabile. Dalisi ha sempre rifuggito la macro-categoria del gioiello, preferendo considerare i suoi prodotti come forme intorno al corpo, piccoli giochi da indossare, rappresentazioni magiche del suo mondo interiore, come dimostra la collana in argento L’elefante del 1995.

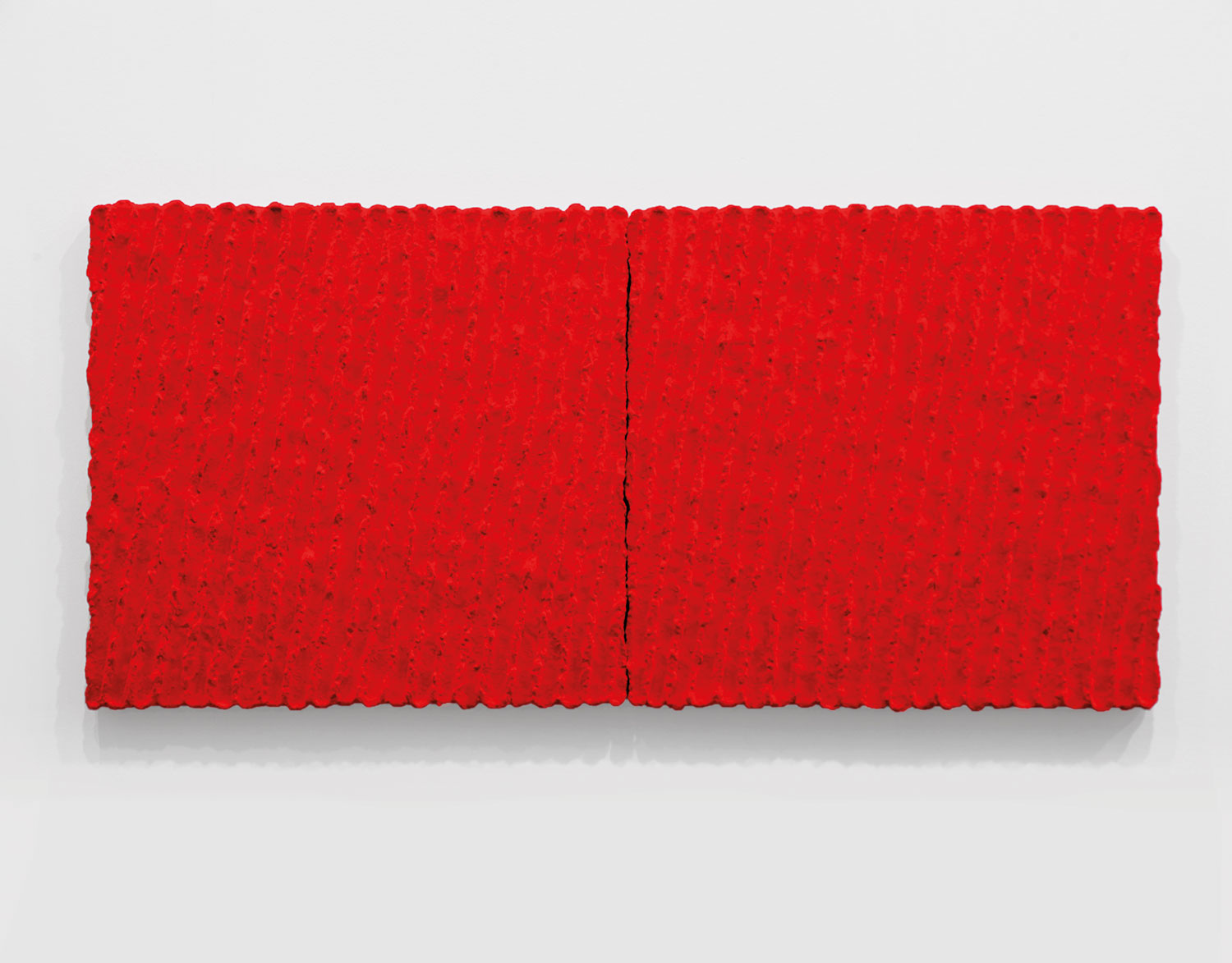

Dalle sperimentazioni oniriche di Dalisi al magma incandescente dei gioielli in resina di Gaetano Pesce (La Spezia, 1939), tra i più interessanti della scena internazionale che nel 1995 fonda Fish Design, una produzione di oggetti in resine colorate e traslucide, tra cui i gioielli dalle forme avvolgenti e dai colori traslucidi. La resina poliuretanica, materiale industriale, è la firma di Pesce che ha l’intelligenza di creare pezzi unici senza modificare il processo industriale. Nel momento in cui il gioiello viene plasmato, la materia è libera di assumere delle forme imprevedibili e uniche, come avviene nella collana Yvonee del 2016, modellata su uno straordinario gioco di morbidi drappeggi dai rossi vibranti.

La materia, preziosa e non, è al centro delle sperimentazioni avant craft e tiene insieme arte e gioiello in modo meno casuale e sporadico del passato. Come sosteneva Jung, la statura dei veri artisti sa fare alchemicamente della materia, “anche la più ripugnante”, la quintessenza, l’oro, la bellezza.