Francesco Scasciamacchia: Guy Debord ne La Società dello spettacolo afferma: “Lo spettacolo non è un insieme di immagini ma un rapporto sociale fra individui mediato dalle immagini”. Lo spettacolo diviene una nuova forma di alienazione tanto da suscitare la reazione dell’individuo, che di fronte alla passività della società dello spettacolo reagisce con l’arte. L’individuo diventa soggetto attivo come è avvenuto per le avanguardie del Novecento, Dadaismo e Surrealismo in particolare, attraverso il rifi uto dell’arte tradizionale. Questo riferimento mi fa pensare al tuo modo di esprimerti. Può essere considerato una reazione all’alienazione in senso debordiano?

Benjamin Valenza: La Società della spettacolo è una lettura da cui non si esce indenni. Non sono il genere di persona che va in studio la mattina chiedendosi come illustrare questo o quell’altro punto del pensiero di Guy Debord. Tuttavia, l’idea di creare delle situazioni era qualcosa di fondamentale nei miei primi lavori, dato che allora mi era molto difficile esporre delle opere singolarmente. Mettere in scena delle situazioni, o pensare una mostra come un’installazione è diventato il mio meccanismo di lavoro. I diversi oggetti che producevo erano legati tra loro come da un campo lessicale o, per essere più poetici, da qualcosa simile alla prosodia; sarebbero potuti appartenere a un sistema, a un racconto frammentato costruito intorno a sagome/dimensioni incantate, forse non così lontane da ciò che praticavano alcuni surrealisti. Nel mio lavoro non credo di essere un reazionario, ma non posso che prendere atto di una cosa: l’arte in quanto tale e in quanto collocata in una temporalità immediata, non ha alcun effetto sulla politica contemporanea. Certamente è innegabile che modifichi profondamente le coscienze e lo stile di vita, ma su un piano molto più vasto la cui analisi precisa non è di mio dominio. Se mi sento vicino a una forma di reazione? Mi collocherei piuttosto nel filone del racconto satirico, della tradizione epica e del picaresco.

FS: Nel tuo lavoro la dimensione poetica, reale e fi gurata, diviene l’elemento principe attraverso cui produci un oggetto, un’opera, una poesia. Quanto questa dimensione ha un valore narrativo e quanto invece costituisce un espediente estetico?

BV: Le parole hanno una dimensione fi sica quanto rifl essiva. Testo e immagine sono legati e si intrecciano da secoli, gli esempi sono numerosi: dagli ideogrammi alla pubblicità, fino ai graffiti, la tradizione è lunga e non farei qui la lista degli artisti che mi hanno permesso di considerare e di utilizzare il testo in un lavoro plastico. Sono spesso obbligato a fare delle distinzioni sebbene non mi piaccia. Talvolta ho avuto l’impressione che la narrazione fosse il parente povero dell’arte contemporanea. Soltanto la poesia mi permette allo stesso modo di vandalizzare la lingua e di lavorare il testo come una materia fisica. Per me è anche un modo di raccogliere i miei appunti, le mie idee e i miei sentimenti, di legarli senza fare una scelta definitiva. Non ho intenzione di distinguere tra ciò che è reale e ciò che è fantastico, mi piace essere la prima vittima della mia mitomania.

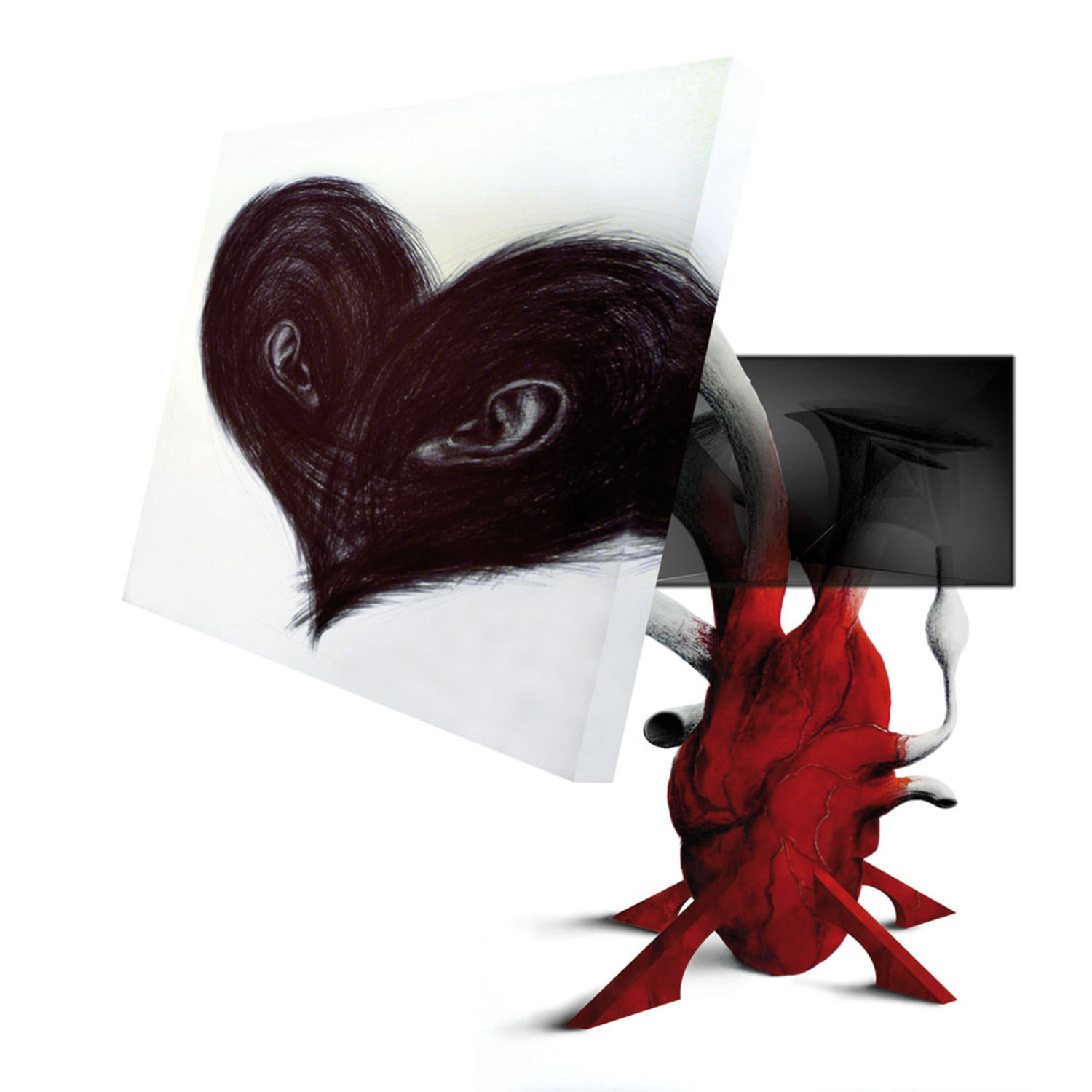

FS: L’opera presentata da Fluxia, Don Quixote Hip, è un chiaro riferimento, a partire dal titolo, alla vita dell’artista, in continua lotta con i mulini a vento. Ritieni che il fallimento rappresenti esso stesso un processo creativo? O è piuttosto un’ammissione, un punto di partenza?

BV: Considero il fallimento come una forma d’abbandono: è una fine appagante, troppo facile per i miei gusti. L’errore o l’incidente possono e devono rientrare nel processo di creazione. La figura di Don Chisciotte riflette in parte la posizione dell’artista: l’idea di lanciarsi completamente in una ricerca — anche senza un’urgenza fondamentale — alla quale non si può sfuggire. Il fatto di scendere continuamente a patti con l’utopia e l’immaginario, di accettare l’evidenza che un’opera d’arte non è che una rappresentazione, un artificio del pensiero o del senso, questo è certamente un punto di partenza, poiché quando si accetta tutto ciò, l’errore è una fonte inesauribile per tracciare nuovi percorsi. Esso permette al mito di esistere e di flettersi evitando la realtà talvolta troppo stereotipata o fossilizzata.

FS: Il tema del viaggio attraversa tutta la tua ricerca e assume una dimensione epica con chiari riferimenti letterari all’Iliade e all’Odissea di Omero, o al Viaggio al termine della notte di Céline. Si tratta di situazioni che hai vissuto in prima persona o di viaggi immaginari?

BV: La vita è un viaggio! Una successione di eventi che si sommano per creare dei percorsi individuali. Non uso mai delle situazioni che ho vissuto direttamente senza modifi carle: ho bisogno di creare una distanza. Paradossalmente, questo esercizio di modifi cazione del reale mi permette di essere più vicino alle cose e di lavorarci più a lungo. Non amo parlare di queste situazioni di partenza. La dimensione intima mi disturba, forse per pudore; è già abbastanza complicato esporsi attraverso il proprio lavoro. I ricordi in quanto tali costituiscono un racconto frammentato e incompleto, per questo devo colmare ciò che manca. Sono influenzato da alcuni racconti epici, la cui vocazione è l’apprendimento, spesso non così lontano dal rito di passaggio. La maggior parte di essi sono stati tramandati oralmente. Mi piace l’idea che si siano trasformati nel corso dei secoli. Sono tutti costruiti intorno a momenti chiave e ad atti eroici. Nel mio lavoro non faccio altro che tentare di mettere assieme delle gesta.

FS: Le tue “Stones” hanno sovente una dimensione narrativa. Il materiale scelto ha un nesso con l’uso o con le qualità proprie della pietra. Anche queste opere rientrano in un dicorso complessivo di elusione della funzione che permea un po’ tutto il tuo lavoro?

BV: Non so se le mie pietre abbiano realmente una dimensione narrativa originale. Ho sempre prodotto queste sculture, sono diventate una sorta di passaggio obbligatorio nel mio lavoro. Non me ne libero perché funzionano come una melodia che viene suonata senza sosta e sempre in modo diverso, proprio come le numerose versioni di Acknowledgement di John Coltrane, o i quadri monocromi di un pittore. Queste pietre sono spesso il risultato di una discussione con un amico, o anche di una tecnica che prendo in prestito da qualcuno. Potrei quasi parlare di pratica fotografica, di collage, ma utilizzo generalmente il termine “assemblaggio”, poiché per me questo rimane un lavoro di scultura. Penso si tratti di un gesto semplice, quasi primordiale, sicuramente la forma più elementare di scultura che ci sia mai stata, pensiamo per esempio alla “pietra eretta” (dolmen, menhir). Più che una dimensione narrativa, esse hanno una forte dimensione evocatrice.

FS: Sei uno dei fondatori di Galerie 1m3 a Losanna: uno spazio dedicato all’arte, una galleria e un programma d’ascolto gratuito e aperto al pubblico. Cosa spinge un artista a fondare uno spazio come questo? Cosa prevedi per la vita futura di 1m3?

BV: Dopo la scuola d’arte, tutti si sistemano. Definire un lavoro, avere delle referenze, scegliere un gruppo, corrispondere a un modello economico, è una questione di scelta. A me non piacciono le chiese. Se rispondi a tutte queste domande passi per un tipo arrogante! C’erano numerose esperienze come la nostra molto prima di noi, e altre ne sono apparse dopo. È la migliore interfaccia che abbiamo trovato. Losanna è un posto ideale per lavorare e possiamo così invitare facilmente le persone che vogliamo incontrare. Il futuro di 1m3? La morte di Josef Hannibal! (curatore, critico, sociologo e poeta, Josef Hannibal è l’identità che dal 2006 guida il programma espositivo di 1m3, ndr).