Fino alla fine di luglio, le navate dell’Hangar Bicocca delimiteranno un lungo meccanismo di discernimento. La predisposizione del corpo a separare la caduta dal tuffo, la luce dall’ombra e il dubbio dalla risolutezza, si confrontano con i prismi di vetro acrilico di Upside Down Goggles (1994 – 2011) o con il cloruro polivinilico di Acquarium (1996). Tra corridoi della decisione, macchine dei ricordi e muri divisori, non esiste un solo principio della materia o del tempo, ma solo un momento verso il quale tutto risale.

“Doveva essere il 1988 o il 1989”, ricorda Carsten Höller (Bruxelles, 1961; vive a Stoccolma e Biriwa, Ghana). “Comprai un numero di Flash Art alla stazione ferroviaria di Kiel, città nella quale stavo lavorando all’università. La rivista aveva una nuova sezione, con molte informazioni scritte in piccolo. In quello spazio lessi di una mostra che avrebbe inaugurato alla Kunstverein di Amburgo, intitolata ‘D&S’, in riferimento e simulacri e simulazione. (Si era ancora nei tempi di Baudrillard.) Con la macchina da scrivere composi una lettera che inviai ai curatori. Proposi di incontrarli per riferire loro un’idea che avevo avuto per il percorso della mostra . Credo che trovarono il mio messaggio sufficientemente singolare da permettermi d’essere invitato al museo per una visita. Infine accettarono la mia proposta. E quella divenne la mia prima mostra collettiva, la mostra che mi permise di esporre accanto a figure importanti come Michael Asher e Jenny Holzer e a coetanei come Andreas Slominski.”

A trent’anni di distanza, attraverso la sua prima antologica italiana, dal titolo “Doubt”, l’artista belga ripercorre origini, evoluzioni, registri di teoretiche diventate a lui proprie.

Carsten Höller: Questa mostra potrebbe sembrare simmetrica, speculare, ma non lo è. Effettivamente, è come se tra le due parti di “Doubt” fosse stato inserito uno specchio, laddove in realtà, è stato allestito, invece, uno spazio: un vuoto; che però non deve essere inteso come una sorta di respiro. Tutto deve obbedire a un sistema. Voglio costantemente evitare che entrino in gioco sensibilità imperscrutabili o velleità d’artista. “Doubt” è un’esecuzione di logica. Lo spazio tra le due parti può comunque portare a seguire un’asse centrale – e deve essere così. Esiste, infatti, una linea che divide in due il percorso, una sorta di muro che impedisce alle persone di attraversare la mostra, donandole allo stesso tempo, uniformità (Zöllner Stripes, 2001 – in corso). Inoltre, lo spazio nel mezzo permette di vedere la metà di alcuni dei lavori presenti, facendo capire al visitatore di trovarsi solamente da un lato. Come succede per i monitor di Twins (2005 – in corso), per i loro opposti, può accadere che, una volta completata la visita, il sincronismo tra le parti si perda, quasi fosse un concetto che non resiste al tempo, diventando in parte cacofonia. Senza vedere l’altro lato, si nasconde la metà di un’opera, presentandola maldestramente. Spetta al pubblico piegare il lavoro sotto il peso della logica e ricostruire l’integrità di ogni elemento.

GB: Quale accezione assume la parola “doubt” [dubbio] come titolo di questo percorso? È un dubbio scientifico o ascetico a pervadere questa selezione?

CH: Anche nel 1996 ho concepito una mostra con il titolo composto da una sola parola polisemica: “Glück”, alla Kunstverein di Amburgo. Quella parola significa, ugualmente, “fortuna”, “felicità” e “destino”. In questo caso con la parola “dubbio” cerco di rompere qualsiasi schema, qualsiasi razionalità, pur implementandone le strutture logiche che la sorreggono. Il dubbio rappresenta una sorta di contraddizione di qualsiasi verità, che comunque resta compresa all’interno dei termini che la definiscono. Non esiste fede senza dubbio, né dubbio che non possa appigliarsi a un credo. Dunque il titolo è molto descrittivo, perché in mostra vengono forniti i dispositivi per poter compiere una scelta, fin dall’inizio. Con Y (2003) il visitatore deve decidere se andare a destra oppure a sinistra. Questo passaggio è un sistema creato per superare un dilemma, per spegnere un momento di sospensione; portandoci a muovere un passo. Questo gesto è una parte fondamentale della nostra esistenza che deve essere riportato alla coscienza, tramite ciò che viene esperito. Ogni lavoro della mostra rappresenta il dubbio: non appena ogni opera ne diventa feticcio, qualsiasi effetto di dubbiezza viene a cadere, perdendo effetto e diventando un elemento del passato. Comunque lo scopo non è mostrare il dubbio, ma è implementarne il significato e farlo accadere nelle sue più diverse declinazioni estetiche. Il dubbio deve essere recepito come bellezza.

GB: Quale è stata la tua prima sensazione sul vuoto, lavorando negli spazi dell’Hangar Bicocca?

CH: Amo lavorare in spazi grandi. “Doubt” è un’opera d’arte in sé, sul dubitare in sé. In questo caso, lo spazio a disposizione ha dato la possibilità ai lavori di non mostrare immediatamente un inizio e una fine, ma di continuare ad approssimarne, in un certo senso, la totalità. Nonostante possa apparire il contrario, installare in un vuoto simile mi ha dato la possibilità di creare il non-finito: ovvero di innescare un processo che possa contenere logicamente ed esteticamente l’indecisione, l’incertezza, l’esitazione. Coloro che usufruiranno dei lavori rappresenteranno il vero sviluppo e il reale completamento dell’opera. Ci sarà tanto chi guarderà i lavori, quanto chi guarderà coloro che oseranno esperirli; e nessuno dovrà (o non dovrà) sottostare a determinate leggi. Basterà guardare le altre persone per capire come queste, definendo lo spazio pubblico, completeranno i lavori. La scelta iniziale di vedere la mostra a partire da destra o da sinistra, ad esempio, da’ la possibilità di poter poi, nel tornare verso l’uscita, giudicare doppiamente quel che è esposto, anche attraverso la lente di due diversi emisferi cerebrali e dei sentimenti conflittuali che possono suscitare – lasciando ogni decisione, nuovamente, irrisolta come frutto di un’arte insatura, ancora passibile di qualsiasi reazione chimica.

GB: A proposito di reazioni chimiche, la tua laurea in scienze dell’agricoltura quale impronta ha lasciato nella mostra?

CH: Il primo principio è dato dal fatto che esista una logica scientifica. Quando si studiano materie scientifiche si è sempre portati a pensare che qualsiasi fenomeno sia immediatamente sottoponibile a determinate leggi. Come se il mondo dovesse obbedire a modelli predefiniti. E se così non succede, allora, quel particolare dato rilevato diventa immediatamente inutile. L’arte, all’opposto si confronta direttamente con questa parte che alla scienza non compete: con l’imponderabile, con la soggettività umana. Le scienze naturali sono il più grande tentativo dell’uomo di eliminare qualsiasi influenza dell’uomo nell’acquisizione di informazioni. Nel mio lavoro, la scienza serve a fornire una possibilità concreta di approcciare la rappresentazione. Non ho necessità di misurare il gradimento del pubblico o la loro capacità di interagire con l’opera. Devo solo poter fornire le capacità, le strutture per condurre un’esperienza. Non osservo mai i visitatori o le loro reazioni nelle mie mostre.

Nonostante questo, Y stesso assomiglia a uno strumento scientifico che ho usato molto spesso: l’olfattometro. Lo usavamo per osservare gli insetti e i loro comportamenti. In questo caso, però, il primo a essere esposto di fronte allo spazio, sono stato io. Ho dovuto aspettare che il piccolo artista in me venisse fuori e che anche l’architettura dell’Hangar Bicocca facesse parte della mostra, diventandone un meccanismo intrinseco.

GB: Dunque non ti sarà mai dato sapere come la materia dei tuoi interventi – spesso da te definita l’esperienza del pubblico – reagisce?

CH: Mio padre era sempre molto interessato, più interessato di me, ai dipinti di Rubens, alle miriadi di personaggi che invadevano il paesaggio, rappresentando altrettanti momenti o attività umane. Io ritengo che, a mio modo, anch’io, con “Doubt”, stia componendo una sorta di paesaggio – una composizione all’interno della quale il pubblico prenderà parte e avrà un’immagine.

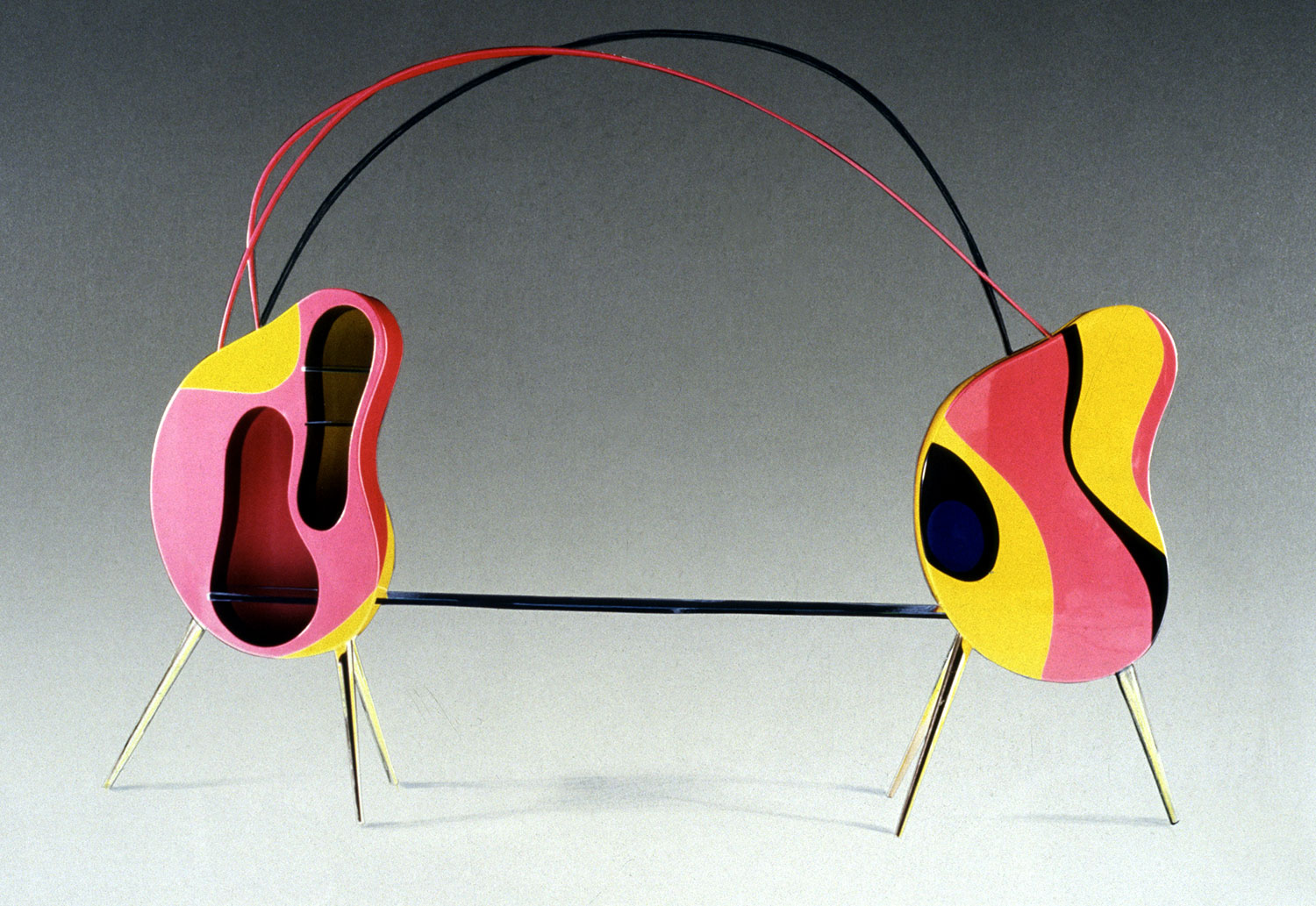

GB: Da Double Carousel (2011), a Two Flying Machines (2015), a Two Roaming Beds (Grey) (2015) i tuoi lavori smuovono la libido infantile racchiusa nelle nostre più comuni fobie di adulti.

CH: Sicuramente dietro a ognuno di essi c’è il mio desiderio di superare quel che si ritiene costringente, quel che ognuno di noi accetta come dato immutabile. Quando si diventa adulti si vuole tornare in possesso del controllo di quando si era neonati, e spesso ci si auto-tranquillizza, costruendo attorno a noi situazioni con troppe regole, pronte a implodere. Utilitarismo e razionalità sono metodi molto produttivi, ma sono esclusivi e non prevedono eccessi di individualità. Mentre l’arte, al contrario, talvolta senza accesso al linguaggio, permette di far emergere il pensiero, di vedere finalmente faccia a faccia la realtà. Il linguaggio convenzionale è già l’imposizione di una razionalità che esclude ogni altra espressione. Ci sono moltissime attività che non richiedono alcun tipo di codifica per farci sentire vivi.

Inoltre se si vuole oltrepassare la mera rappresentazione della realtà, attraverso l’arte, bisogna costruire strutture che siano abbastanza grandi da poter contenere le nostre proporzioni, che circondino le misure del corpo umano anche attraverso diverse altezze. È per questo motivo che in mostra ho inserito paesaggi dalle scale differenti come What Is Love, Art, Money? (2011).

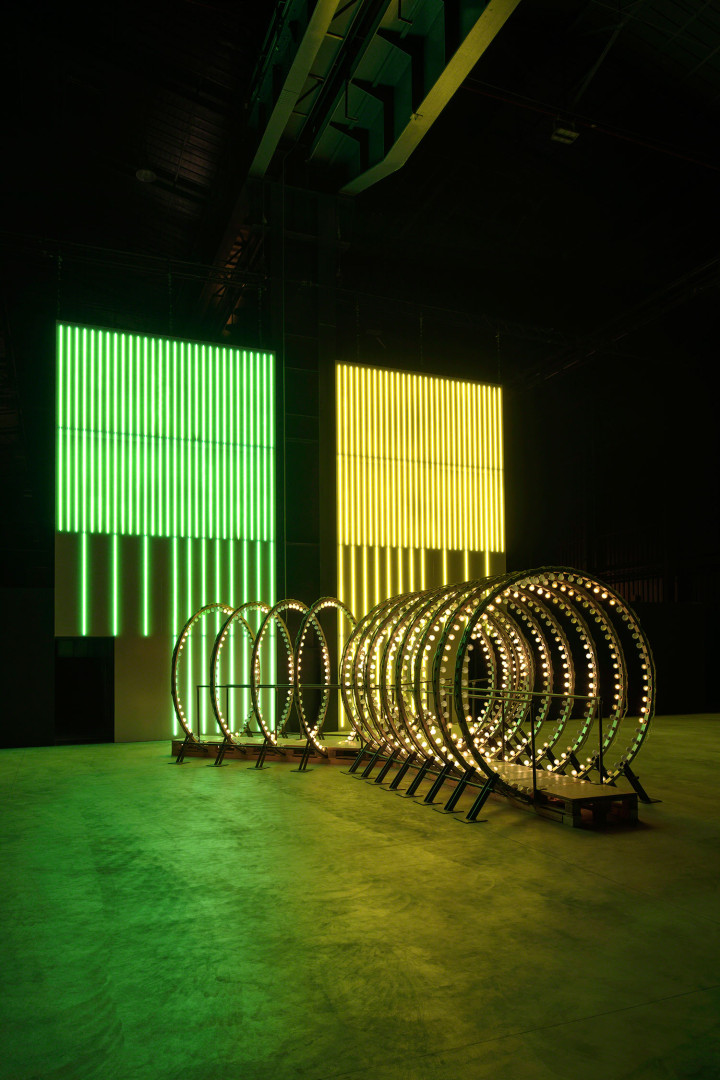

GB: Non solo, hai anche incluso una marquise di Philippe Parreno…

CH: La mostra porta in sé una divisione strutturale, non solo analogica. Il percorso mostra quel che era prima e quel che sarà dopo – il mio lavoro, nel tempo. Prima di me, all’interno dell’Hangar c’è stato Philippe, che è un caro amico. Così ho chiesto che lui lasciasse una marquise per poter determinare una certa continuità. Come se anche lui facesse parte di un sistema evolutivo e non di una programmazione compartimentata.