Caterina Barbieri è una musicista e compositrice italiana. Compie i suoi studi al Conservatorio di Bologna e poi al Royal College of Music di Stoccolma. La sua pratica compositiva, delicata tessitura di pattern ritmici non convenzionali e melodie, trascina l’esperienza d’ascolto ai suoi poli estremi: è un volo nel precipizio, o il gelo immobile dello spazio. Con gli LP Patterns of Consciousness ed Ecstatic Computation, pubblicati rispettivamente nel 2017 per Important Records e nel 2019 sul catalogo di Editions Mego, Barbieri ha catturato l’attenzione della critica specialistica e del pubblico internazionale, confermandosi figura chiave della musica elettronica contemporanea.

Da alcuni anni curo con Caterina la dimensione visiva del suo progetto. La prima collaborazione c’è stata ad agosto 2018, quando abbiamo presentato insieme a Berlino Time-Blind, uno spettacolo audiovisivo prodotto dal festival Atonal e successivamente evolutosi su decine di palchi internazionali, come il festival Unsound a Cracovia, il Sónar di Barcellona, o Triennale Milano e Club to Club in Italia. La conversazione che segue continua un dialogo in atto da allora, scandito da progetti e ricerche condivisi, nel quale si sono assecondati due ritmi fedeli: il ticchettio più frequente della comunicazione online, e un rintocco più forte, quando espandevamo la conversazione di persona, nelle quinte dietro i ledwall dei festival, nelle sale d’attesa degli alberghi, o in aereo a ottomila metri di quota.

Poco dopo che Caterina si è trasferita a Milano, la pandemia COVID-19 ha paralizzato la dimensione pubblica della nostra professione. In un certo senso, lo spazio digitale entro il quale la nostra collaborazione era germogliata, si è trasformato in una delle molte campane di vetro dove ognuno ha sospeso i propri rapporti. Fiori affiancati, non certo un giardino. Nelle interviste tradizionali si evoca spesso un legame tra l’artista e il suo studio, quel microcosmo di oggetti che rappresentano le protesi visibili della sensibilità creativa. Ma nella comunicazione online non c’è alcuna scenografia. Sindrome dell’arto fantasma: è un’assenza percepibile, dolorosa.

Da un anno questo vuoto è diventato il luogo unico per molte delle nostre relazioni, ed è in virtù di questa esperienza collettiva che rifiuto di sintetizzare, dai miei ricordi, la stanza dove Caterina compone, e preferisco svolgere davvero questa conversazione al buio, cercando di mappare con lei il vuoto.

Cosa nasconde questo abisso? Forse dopo un’attesa sufficiente, tenendo gli occhi spalancati, riconosceremo nelle tenebre una presenza inaspettata. Penso al “Mare di Dirac”1, un modello fisico obsoleto, che teorizzava il vuoto come infinita antimateria, postulando l’esistenza di particelle che vennero poi trovate sperimentalmente. Anche Nettuno fu scoperto “al buio”, per la gravità che esercitava sugli altri pianeti, come la luna fa con la marea terrestre.2 Oppure le spedizioni artiche che, fissate le tende su un iceberg fluttuante, si lasciavano portare alla deriva verso il polo, attraversando le zone sconosciute che i cartografi chiamano sleeping beauties.3

Caterina esplora nella sua musica i punti ciechi e le ferite aperte della nostra percezione, ed è per questo che ho voluto affrontare con lei l’oscurità del presente.

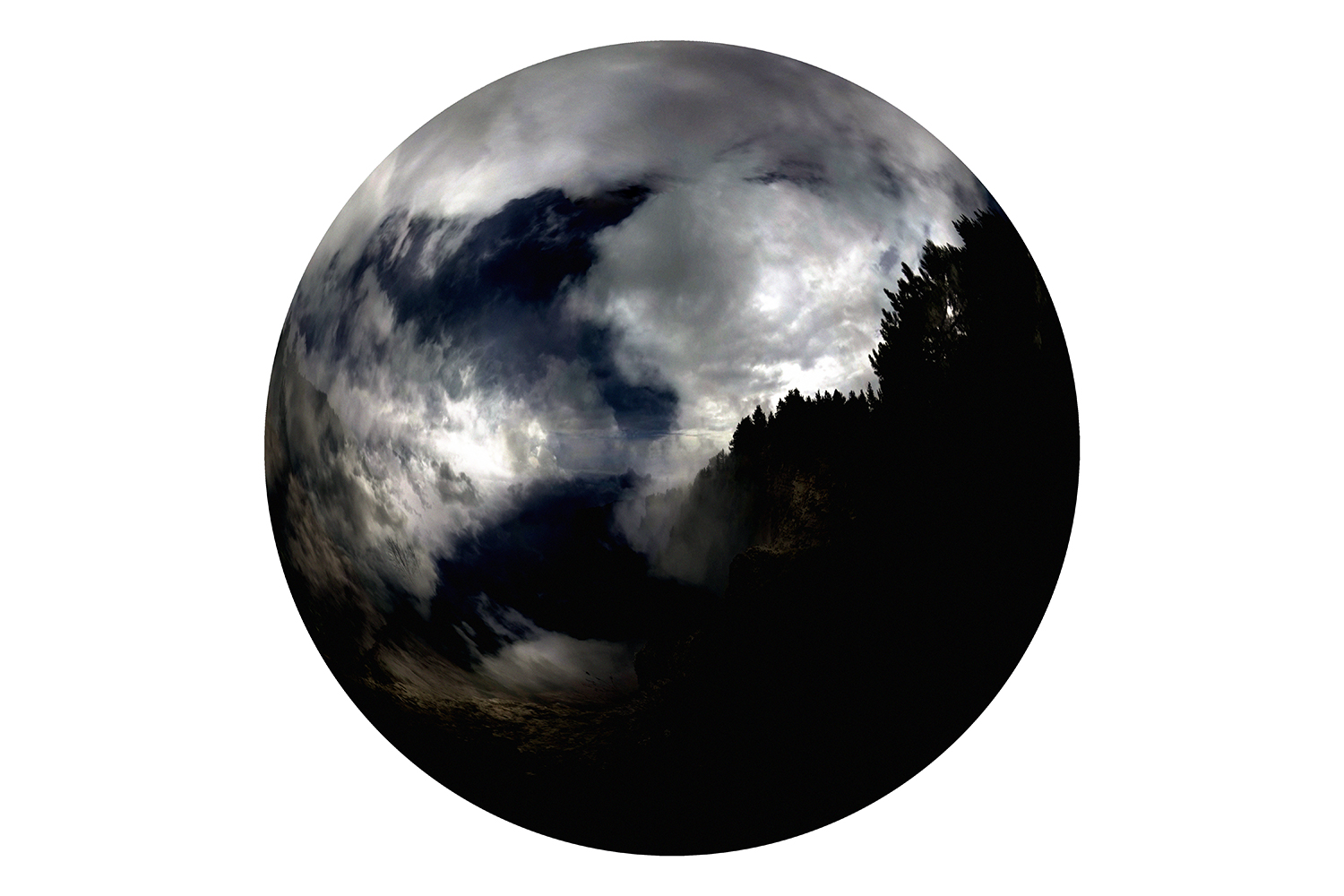

Ruben Spini: Negli spettacoli che abbiamo presentato insieme, la mia ricerca visiva fornisce una sorta di scenografia alla tua presenza. Scelgo luoghi naturali, che trasformo però in una geografia prima di tutto psichica – voglio che risuonino con gli stati percettivi terminali che esplori nella tua musica. In questa definizione estesa di “spazio”, vorrei chiederti quali luoghi hai più abitato nell’ultimo anno? E quali invece hai perso, o ti mancano?

Caterina Barbieri: Spazi incorniciati, proibiti, filtrati: finestre, cancelli, mura, porte. Fisicamente, sono questi gli spazi che hanno popolato l’ultimo anno, trascorso quasi esclusivamente tra le mura casalinghe del mio studio a Milano. All’inizio ho preso il confinamento come esercizio radicale, di dedizione assoluta, ascetica alla musica. Non facevo altro tutto il giorno e dopo anni di dispersione centrifuga, in giro a fare live, è stato un momento di focus bellissimo per me.

Quello del confinamento, in realtà, è un vocabolario spaziale che mi ha sempre affascinato molto e che trovo archetipico della condizione femminile dall’alba dei tempi: penso a tutte le donne che non potevano muoversi liberamente nel mondo esterno e lo osservavano da una finestra, rivolgendo allora tutta la loro forza verso il mondo interiore, aprendo voragini cosmiche, elevando castelli interiori – per usare una metafora mistica che mi piace tanto di Santa Teresa d’Avila.4

Proprio questa frizione tra negazione del mondo esterno e sconfinamento nel dominio cosmico, visionario del mondo interiore è alla base della vena mistica, spirituale di molte pensatrici donne, in grado di coltivare un pensiero cosmogonico al di là di vite spesso fortemente segregate e negate.

È quell’“Undiscovered Continent” di cui parla Suzanne Juhasz nel suo bellissimo saggio su Emily Dickinson e lo Spazio della Mente che mi hai regalato tu per il mio compleanno, dove alla luce di questa lettura la poetessa americana trascendentalista emerge addirittura come pioniera della letteratura fantascientifica, per le sue visioni extra-corporee ed extra-terrestri.5

Tutte queste immagini risuonano molto col mio vissuto pandemico. Potrei dirti che lo spazio che ho più abitato nell’ultimo anno è proprio quel castello interiore, dove la musica ha sempre risuonato, diventando la bussola di questa mia geografia psichica. In un momento di forte negazione e stasi sensoriale, la musica “salva” proprio per la sua natura psicoattiva, che espande l’orizzonte percettivo verso nuovi mondi. Diventa una forma di cosmogonia nel silenzio del mondo esterno.

Quello che manca però è la condivisione di questi mondi con gli altri, che prima davamo così per scontata.

Per rispondere alla tua domanda allora, gli spazi che mi mancano sono proprio quelli della condivisione, dell’alterità, dell’incrocio anche casuale con le esistenze altrui, che alimentano e danno peso specifico alla nostra presenza qui.

RS: In una lettera a Freud, Romain Rolland descrive come sentimento oceanico la sensazione, di tradizione mistica, di sentirsi indissolubilmente parte del mondo esteriore, che si presenta privo di limiti alla nostra percezione.6 Come proteggi questa esperienza, che secondo me è così efficacemente canalizzata nella tua musica?

CB: Quel sentimento oceanico per me è legato all’esperienza di estasi nel suono, che provo in maniera particolarmente forte con la musica elettronica per la sua fisicità estrema, che riesce spesso a spogliare il suono dei suoi riferimenti extra-musicali, culturali, attivando un tipo di ascolto più ancorato al suono come oggetto fisico – nelle sue proprietà intrinseche, spettrali – piuttosto che come artefatto culturale.

Per preservare questo tipo di esperienza, cerco di evitare l’uso di suoni iconici immediatamente riconoscibili, che rischiano di risvegliare subito una specifica memoria culturale, preferendo invece forme d’onda semplici, che minimizzano i riferimenti estrinseci e disorientano l’identificazione della sorgente sonora d’origine (source-bonding).7

Mi piace la musica che riesce a fare questo. Che riduce la soggettività culturale dell’ascoltatore e lo eleva a oggetto esso stesso fuso con il suono. È un ascolto molecolare – una danza eterna di atomi. È il deep listening di cui parla Pauline Oliveros.

Dato che hai citato Dirac, mi viene in mente anche Feynman e la sua visione molecolare delle onde marine, che ricorda da vicino questo perdersi nel suono:

Stands at the sea,

wonders at wondering: I

a universe of atoms

an atom in the Universe.8

Quando ascoltiamo un suono diventiamo quel suono, perché fisicamente entriamo in risonanza con quella vibrazione dell’etere, quell’onda. È un principio fisico semplice ma è anche la chiave della natura estatica della musica: il suono ci trasporta al di fuori dei limiti della nostra fisicità individuale, del nostro ego, e in questo processo abbracciamo una dimensione più ampia e collettiva, che trascende l’umano, il terrestre, e diventa prospettiva cosmica.

La musica diventa questa spirale tra dentro e fuori, soggetto e oggetto. Tra il confinamento dell’ego e lo sconfinamento cosmico slegato nel tempo e nello spazio, al di là di una dualità: il continuum della vita, del divenire.

Come tutte le forme di estasi, anche questa risponde però a un duplice desiderio inconscio di morte – di dissolversi nel suono, di perdere il proprio ego e incontrarsi in una dimensione più aperta, di continua trasformazione.

Trovo molto affascinante come la musica rappresenti tutto ciò in modo così semplice e puro, e allo stesso tempo così potente, così struggente. Da una parte c’è questa dimensione sensuale, euforica di accumulazione del desiderio, di promesse, di aspettative prodotte dalla continua tensione della musica, dall’altra c’è questo desiderio di abbandono che è desiderio di annichilimento, di uscire dal proprio corpo. Questa trascendenza intrinseca alla musica non è da intendersi in termini religiosi – per me è veramente un esercizio di immanenza radicale a cui ti abitua la musica, un esercizio ad esserci qui ed ora. In questo senso il suono affina l’arte della percezione, dell’ascolto e diventa una forma potente di condivisione.

Così la musica per me è un atto di telepatia continuo, a distanza, che permette di abbracciare una dimensione oltre il proprio ego e percepire le connessioni che permeano l’universo, anche quelle non umane.

RS: Penso anche al tuo processo compositivo, dove porti in superficie, tra le molte possibilità nascoste nel fluido opaco che è il linguaggio musicale, una melodia esatta, unica. Quasi fosse un esercizio di resistenza contro l’entropia. Fai fatica ad emergere da quel sentimento oceanico?

CB: Sì, mi capita molto spesso di faticare ad emergere da quel sentimento oceanico in musica. L’aspetto più estenuante, ma anche bello, del mio lavoro, è proprio riuscire a integrare nel processo creativo quell’entropia, che nel mio caso viene soprattutto dall’aleatorietà delle macchine che uso per comporre.

Molto della mia pratica compositiva consiste proprio nell’incorporare l’aleatorietà dell’hardware modulare nella mia scrittura musicale, in una maniera che sia efficace e interessante. Per farlo utilizzo vari processi generativi di sequenziamento musicale, anche randomici o semirandomici, ma soprattutto ci metto secoli a scrivere una sequenza che mi soddisfi, ahah.

Da queste tecnologie infatti emerge tantissima ridondanza caotica, molto “anti-contenuto” da filtrare, manipolare, riadattare perché si produca un’intensità di significato, che abbia il suo equilibrio, la sua grazia. Bisogna imparare a fare le domande giuste per ottenere buone risposte, come si fa con gli oracoli. Ma piano piano si imparano strategie per gestire l’entropia e diventa un “rischio” calcolato. Ha a che fare molto con la tua psicologia personale, coi tuoi percorsi mentali, che purtroppo non danno tregua, e devi percorrerli per forza anche se sono labirintici, anche se ci vogliono secoli. Questo significa per me lavorare ogni giorno in studio.

Le melodie sono un’ossessione per me, non mi mollano un secondo. Passo tanto tempo a sbrogliarle, come fossero nodi psichici, enigmi da sciogliere.

Per cui è proprio come dici tu. Sono un esercizio di resistenza contro l’entropia. Sono la mia àncora e il mio ancóra – a cui torno sempre, circolarmente. Ma sono anche il mio strumento di liberazione, di terapia.

Una bella melodia per me nasce proprio da questa accordatura delicatissima tra i poli dell’imprevedibile e del prevedibile, della dipartita e del ritorno, dell’opaco e del nitido. Non sempre è facile accordare questi poli, che aprono voragini di significato in cui si cade spesso e volentieri. Ma la melodia nasce proprio da questa lacerazione, che è ferita, ma è anche magia assurda e impossibile, che ricuce i cieli. È maternità che moltiplica i significati senza sommarli. È la scogliera di stelle9 – nel silenzio, e nel rumore dell’ignoto.

RS: Anche l’anno appena trascorso è stato soprattutto di rumore, e di silenzio. Quale ruolo trovi allora alla musica – specialmente alla tua, che si confronta con questi estremi? Penso ad Aurora Wounds, lo spettacolo che abbiamo presentato il settembre scorso allo Zeiss-Großplanetarium di Berlino, dove raccontavamo il lutto nella dimensione intima, di un fantasma che comunica, ma anche nella sua dimensione ambientale, di un mondo che muore.

CB: La musica mi ha sempre aiutato a elaborare i “lutti”. A trasformare le emozioni negative, complesse, dolorose. Ma in quest’anno di grande desolazione psichica, la musica è stata anche di più: è stata l’unica possibilità di viaggiare a distanza, anche solo percettivamente, spiritualmente. Per me è stata una forma di metempsicosi.

In Aurora Wounds abbiamo pensato molto alla musica e ai visuals proprio in questi termini: come a un modo – per un fantasma, inteso nel senso lato di immateriale – di abitare un tempo e uno spazio. Di manifestarsi e di comunicare a distanza.

Il mondo fuori è proibito, è negato: diventa questo miraggio, questo fantasma da decifrare. Là fuori c’è anche l’enigma pesante del pianeta terra che soffre, che muore. Il collasso ecologico a cui assistiamo in silenzio, non sapendo bene come rispondere.

Aurora Wounds parla di questa ferita, di questa chiamata a distanza. Di questa urgenza di telepatia, anche in chiave cosmica, extra-terrestre.

Poco fa accennavo all’atto di telepatia, cui ti abitua la musica e che trovo specialmente prezioso oggi. Non soltanto per affrontare lo stato di isolamento e fragilità personale causato dalla pandemia, ma anche e soprattutto per trovare la forza di “ascoltare” il collasso ecologico, sentirlo nell’intimo e capire come posizionarsi rispetto ad esso, per reagire.

È utile per scardinare la posizione antropocentrica che sta alla base di questa tremenda crisi ecologica, e abbracciare una prospettiva post-umana, che ritrovi un’armonia della vita su questo pianeta.

RS: Il 2 aprile hai pubblicato per Editions Mego Fantas Variations, un doppio vinile che raccoglie otto interpretazioni del tuo brano “Fantas”, eseguite da undici artisti diversi. Che esperienza hanno rappresentato queste riletture? E quali occasioni o limiti ti offre una collaborazione rispetto al lavoro, tipicamente più solitario, di composizione?

CB: Con Fantas Variations volevo declinare in maniera radicale il concetto di remix, limitandolo ad un solo brano tratto dal mio album Ecstatic Computation: un’unica composizione – “Fantas” appunto – dà vita a otto nuove composizioni da parte di artisti molto diversi fra loro, sia come background stilistico, che generazionale, identitario e geografico.

Evelyn Saylor ha realizzato una versione per Voci in collaborazione con Lyra Pramuk, Annie Garlid e Stine Janvin; Bendik Giske ha riadattato il pezzo per Sax e Voce; Kali Malone ha reinterpretato Fantas per due Organi; Walter Zanetti ne ha fatto una versione per chitarra elettrica mentre Jay Mitta ha rivisitato il pezzo in chiave elettronica Singeli; Baseck ne ha fatto una versione elettronica hard-core mentre Carlo Maria ha reinterpretato il brano per TR-808 e MC-202; Kara-Lis Coverdale infine ha adattato Fantas al pianoforte.

Ho sempre percepito i miei pattern come cellule di un organismo vivente o unità di un linguaggio che possono essere infinitamente ricombinate. Fantas per me è come un’entità generativa, che sviluppa le proprie leggi, le proprie tradizioni. Volevo dare una dimensione collettiva e il più inclusiva possibile a queste tradizioni.

Questa visione della musica come grammatica generativa è in parte influenzata da temi di machine intelligence e intimità tecnologica, dall’altra risuona molto con la filosofia del suono indostana, che ha avuto molto influenza sul mio modo intimo di percepire il processo creativo. In questa filosofia e tradizione musicale, la musica è vissuta come agente di creazione e cambiamento organico, che ogni volta in maniera unica e irripetibile, rispecchia e manifesta la natura in divenire, rendendone percepibili i processi cosmici. Il raga per esempio è una composizione musicale ma viene veramente vista come organismo vivente in continua evoluzione, paragonabile a una specie biologica, dove ogni formula ritmica e melodica è cellula, organo della creatura.10 La composizione è frutto di questa tradizione orale collettiva vivente, respirante. Penso che Fantas Variations si porti dentro questa visione. È una celebrazione della trasmutabilità della musica. E in questa trasmutabilità volevo vivesse una dimensione collettiva, orizzontale – anche molto intima e affettiva se vuoi. Un lavoro di supporto e co-creazione, che trovo benefico in questo momento di isolamento e che va anche al di là dell’uso funzionale e strategico che solitamente viene fatto dei remix.

RS: E a un livello ancora più ampio, di “scena”? Negli ultimi mesi ritrovo in molti artisti, oltre all’urgenza di riprendere la propria professione, una consapevolezza nuova. Mi chiedo se la sospensione dell’intero mercato possa essere l’occasione di difendere un orizzonte comune, e quali elementi possano essere fondativi per questa condivisione.

CB: Sicuramente in uno scenario di grande sfacelo e contraddizioni dell’industria creativa e delle istituzioni in genere, c’è una gran voglia di ricostruire assieme una dimensione più sostenibile e indipendente del fare arte.

La pandemia ha sicuramente estremizzato il processo di atomizzazione individualistica delle carriere artistiche, che sta diventando sempre più alienante, arido e disumano da affrontare.

Molte realtà hanno reagito a questa alienazione tramite iniziative collettive che restituissero un po’ di orizzonte comune e unità alla “scena”. Una tra le iniziative a cui ho avuto il piacere di partecipare è More Light di Atonal: una compilation con i contributi di diciannove progetti artistici con latitudini geografiche e stilistiche molto diverse fra di loro, supportati nel corso degli anni dal festival berlinese.

Internet accorcia le distanze forzate di questo momento storico e amplifica certi messaggi su scala mondiale, il che è stato positivo anche per certi dibattiti che da tempo dovevano essere affrontati all’interno della comunità musicale e che la pandemia ha forse contribuito ad avviare.

Le comunità online però non sempre bastano a colmare il senso di vuoto e in molti sentono la necessità di ripartire da una scala più “piccola” di condivisione fisica, reale, quotidiana in cui attivarsi in prima persona.

Alla luce di tutto questo, una scelta che ho maturato definitivamente nell’ultimo anno è quella di rimanere indipendente per le mie future pubblicazioni e fondare la mia etichetta, light-years.

Vorrei che questa piattaforma creativa definisse un paesaggio il più sostenibile e duraturo possibile per i suoi creatori, celebrando la diversità e l’inclusività come punti cardine di un orizzonte comune.

Light-years sarà campo gravitazionale per la mia orbita creativa e quella di altri artisti e collaboratori, che abitano lo spettro espanso della musica elettronica. Il progetto avrà una vocazione multidisciplinare, in dialogo con la musica, l’arte visiva, la tecnologia e il design. Mi piacerebbe sperimentare su formati multimediali estesi, sia audio che video. Light-years darà molta importanza al ruolo dell’ascolto e della musica come agenti di cambiamento e trasformazione. Ma non c’è fretta. È un progetto a lungo termine.