Cecil Beaton una volta ha detto che “fare da soli un’opera d’arte” era “la più difficile di tutte le imprese”. Cindy Sherman non solo fa questo, ma ha dedicato completamente se stessa a questa missione. Per quasi quattro decenni ha intrecciato moda, fotografia, e la sua bizzarra magia introspettiva — travestirsi, truccarsi, camuffarsi, acconciarsi i capelli, indossare parrucche, e mettersi in posa nel suo studio con la macchina fotografica. Lei ci mostra la moda come maschera, compulsività, pacchianata, rituale e necessità. Noi percepiamo il modo in cui tessuti e cosmetici toccano i nostri corpi in pubblico e come queste performance del sé ci rendano visibili, invisibili, brutti, sublimi. La moda aiuta Cindy a nascondere in bella vista; a sua volta, gioca a sconvolgere la moda. È la nostra più grande imitatrice del femminile. Molte persone ancora pensano che preoccuparsi dell’abbigliamento sia una cosa incerta, poco seria e da ragazze. Ondate di critici accademici hanno insistito, e ancora insistono, nel dire che il lavoro della Sherman è tutto sullo “sguardo femminile”, l’“identificazione della donna” e altre allegorie dottrinarie. Sherman è soprattutto un’artista che pensa ai ruoli del genere, ma rivendica la totale ignoranza di queste rigide caratterizzazioni. “Io ero totalmente inconsapevole di questo” dice “cercavo di riconoscere la mia ambivalenza sul decidere di truccare… mascherare… era un piacere colpevole che mi permetteva di giocare con il trucco e gli stili più sexy e fuori moda”. Ha parlato dell’essere “ispirata da come le cose sono fatte, dalla moda come forma d’arte”. Ha fotografato per Vogue, Harper’s Bazaar; ha collaborato con Comme des Garçons e Balenciaga. La moda da sola non spiega questa sorprendente artista americana. Sherman delizia nella mortificazione dell’essere, divertendosi come un epicureo a cena; io la vedo come una creatura di De Sade e Rabelais, Daumier e Hogarth. Il suo istinto di sopravvivenza e la sua sfrenata inventiva la rendono una moderna Shehrazade. L’arte della Sherman salva la sua stessa vita da un mondo dell’arte prevalentemente maschile, lavorando a partire da un istinto profondo, un’immaginazione feroce, l’affermazione, l’auto-difesa, tutto modellando un’elaborata tappezzeria di magnifiche visiere, pagliacci indemoniati, beau brummels e valchirie; party girls esauste, cortigiane in crinoline, dandy, damerini, gallinelle hippy con frangetta alla hiawatha, casalinghe hollywoodiane e altre donne che lottano per conquistare il loro posto nel mondo. Sherman è un’artista guerriera — una che ha vinto le sue battaglie in maniera così decisa che non riesco a immaginare nessun altro che intraprenda un’esistenza di autoritratti senza trovarsi faccia a faccia con lei.

Mi è sempre piaciuta una cosa di lei: costantemente afferma che le sue foto non sono autoritratti. “Io non credo veramente si tratti di me”, afferma. Per un momento nel 1985, in una serie che riguardava le “fiabe”, ho intravisto l’ammaliante potenza della sua raffinatezza. Nelle sue immagini, la solitudine dell’artista si trasforma in immagini più rischiose, più sconcertanti di un’alterità e di ferite psicologiche auto-inflitte. Noi vediamo la Sherman in posa come un sopravvissuto che arranca su una spiaggia finta, un folletto in un campo, una fata che indossa un turbante e seni artificiali (“colleziono seni”, dice), spalancando per noi le porte del sottobosco, in posa con il suo sedere fittizio di fronte alla macchina fotografica. Il suo lavoro era in crisi: era questo il mio giudizio. Ma poi ha ripreso il suo melanconico destino, fotografando post-apocalittiche distese di macerie, vomito e altri derivati astratti. Era finita per lei. Per sempre.

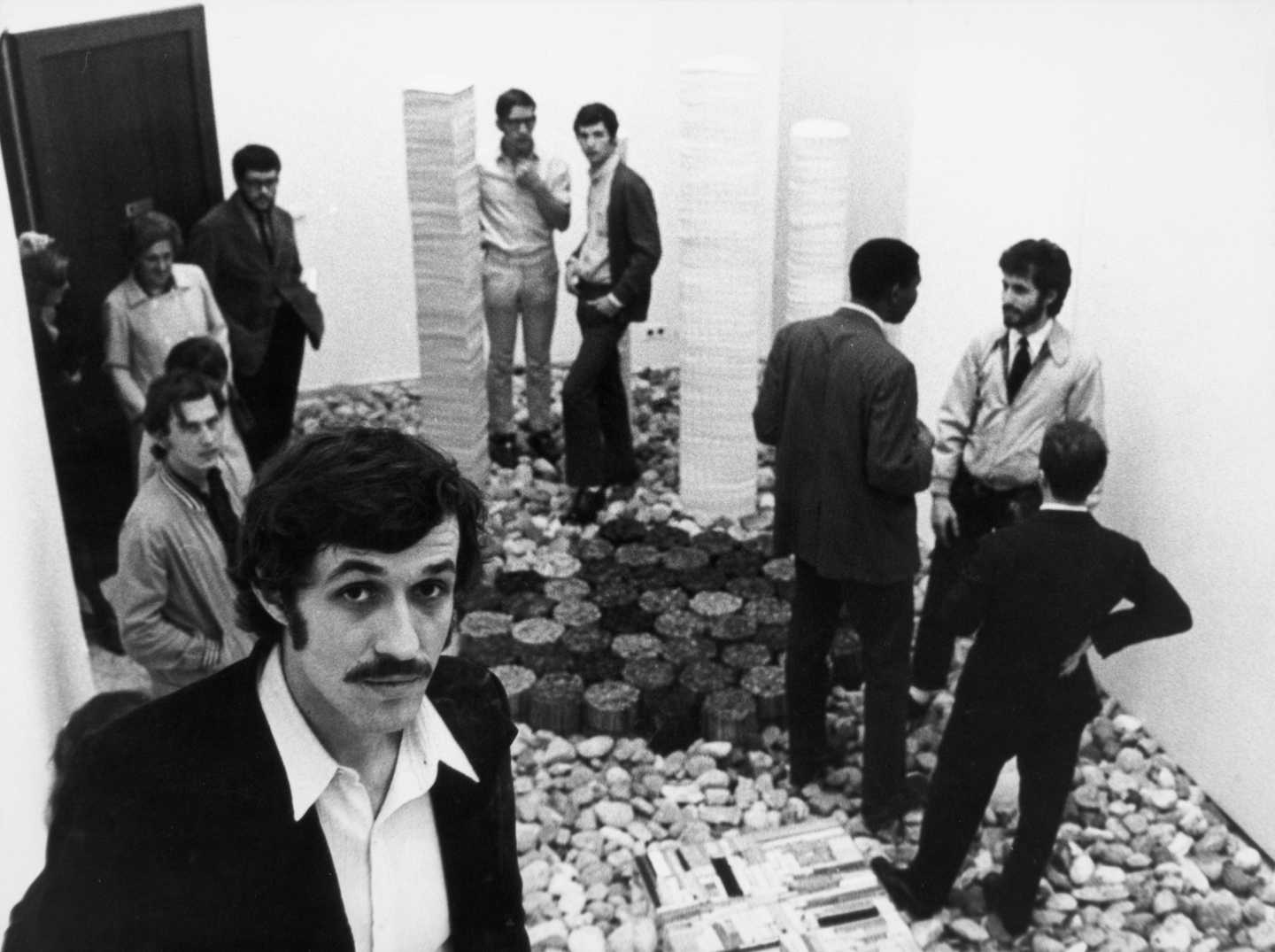

Poi il cambiamento, la notte del 6 gennaio 1990. Quella sera, all’opening dei suoi “ritratti storici” alla sua storica galleria Metro Pictures, ho visto la Sherman far esplodere la sua formula personale. Non solo ha scimmiottato l’atmosfera, l’ambientazione, e lo stile degli antichi maestri della pittura, lodando e saccheggiando allo stesso tempo — ribaltando la cosiddetta visione di pittori maschi e della storia dell’arte in un cumulo di rovine. Indossando abiti broccati, cravatte di seta e vecchi orpelli, lei era di fronte e dietro la macchina fotografica, come regista, modella, artista, inquisitore, soggetto, stilista, e bambola umana senza diritti. Come un nuovo vecchio maestro maschile/femminile, ha posato come una scolara barbuta, un dandy, una strega con seni finti penzolanti, una bionda che schizza latte da un capezzolo protesico. Fondali, trucchi, vestiti e strumenti scenici sempre più ricchi, immagini, luci, tessuti, motivi e gamma di colori intensificata. Era affascinante.

Due anni dopo, ho incontrato la Sherman più completa, quando ha reso l’oscurità visibile nelle sue orrendamente belle “immagini sessuali” — immagini che ho sempre definito, dopo i dipinti di Goya sulla guerra, “I Disastri del sesso”. Affascinato da manichini smembrati e poi ricomposti, alcuni decorati con peli pubici, uno in posa con un tampone nella vagina, un altro con delle salsicce che stanno per essere espulse dalla vulva: si trattava di porno anti-porno, le immagini meno sessuali mai realizzate, visioni di simulazione, lotta, perversione. Oggi, credo che Cindy Sherman sia un’artista che può solo migliorare. Nei recenti lavori presentati al MoMA — un enorme implacabile murales presenta la Sherman come una creatura sconosciuta, a volte più di una, indossando un body finto nudo o abiti di inizio Novecento, tenendo uno scudo o dei fiori. Queste immagini neorealiste sono talmente strane e forti che non somigliano a niente che abbia mai realizzato. Fino al 2005 circa, la Sherman è stata una grande colorista e una manipolatrice di interni. I suoi colori non sono mai solo rosso o giallo ma sono sanguigni e cinerei, drammatici, vividi, fioriti. I volti riempiono la cornice; le fotografie si sentono pronte a esplodere o collassare a causa della pressione interna. Nessun elemento dell’ambito grafico della Sherman è lasciato al caso. Ancora, posso immaginare i nuovi arrivati (ma ci sono nuovi arrivati di fronte al lavoro della Sherman?) che si impantanano nel gioco “Dov’è Waldo” oppure “C’è Cindy” oppure vengono accesi dalla somiglianza formale e dalla ristrettezza delle strutture basiche della sua arte. Essendo stato una volta scettico, offro quattro suggerimenti agli scettici:

1. Non puoi mai dire chi sono esattamente le persone nelle sue foto o cosa esse stiano facendo. Sherman è la maestra dell’“ismo” — nella creazione di esistenze, somiglianze e stili. Gli spettatori frustrati spesso vogliono che lei fornisca spiegazioni, storie-guida, addirittura titoli (che lei non ha mai usato fino agli still da video). Sherman, a ogni modo, dichiara categoricamente di ricercare l’ambiguità e che gli spettatori sono coloro i quali dovrebbero “inventarsi la storia”. Fatelo. Ma non pensate in termini di plot tradizionale, continuità, sviluppo dei personaggi, ecc. I suoi sono attori e invenzioni, ognuno è una tabula rasa e un programma aperto per arcaiche fantasmagorie senza forma.

2. Sherman ha parlato di suo padre in maniera poco lusinghiera: “Era un’orribile persona egocentrica… molto razzista, un bigotto”. Entrando nel mondo dell’arte negli anni Settanta, ha trovato molti padri cattivi. Lei e le sue amiche donne (Louise Lawler, Sherrie Levine, Barbara Kruger, Laurie Simmons e altre) non erano accettate dal mondo dei ragazzi, così diedero vita a un nuovo modo di creare. Alcune di loro si sono dedicate alla macchina fotografica perché all’epoca a nessuno interessava la fotografia — non aveva mercato — rinnovando definitivamente questo medium.

3. I suoi personaggi sono stati erroneamente paragonati a quelli di Diane Arbus, i cui soggetti sembrano provenire dagli stessi interni desolati e ci invitano in un mondo all’interno del quale essi sono a proprio agio. I personaggi della Sherman, d’altro canto, sono evocativi e parodistici, lontani, a disagio. Non vogliono farci entrare nel loro mondo. Emanano desideri immaginari, distacco. Sono effigie.

4. Le fotografie della Sherman sono khan zen. Non hanno a che fare con la comprensione, ma con il riuscire a cogliere lo stato mentale che li produce. Ha una capacità brillante di infondere la vita in cose che non possono essere descritte. Mettendo fine alle proprie azioni, la Sherman apre ai pensieri e lascia che le immagini che impercettibilmente si sottraggono alle definizioni, ai significati rimossi, alle ideologie indebolite, divengano ciò che io definirei, radicalmente, passive. Sherman canta da sola il suo canto.