NEL TEATRO INGLESE, Green Room è lo spazio antistante le scene, usato dagli attori come luogo di transizione e attesa prima dell’inizio della rappresentazione. A Milano, “Green Room” è il titolo di un progetto di Davide Savorani che ha trasformato lo spazio espositivo di Careof in un dispositivo attivo e in continua metamorfosi, dove i visitatori diventano testimoni e al contempo protagonisti della scena.

Per due mesi, Savorani ha trasferito nella galleria parte del suo archivio personale di opere, installazioni, disegni ed elementi derivati da precedenti performance per congiungerli a nuove produzioni. Smontati, riassemblati e ripensati in configurazioni inedite, gli elementi sono stati trattati dall’artista con modalità differenti: lasciati da parte, in attesa di un loro ipotetico utilizzo futuro, come fossero macchine da lavoro esposte in un museo, o attivate come un ensemble di performer in azione. Lo spazio è stato abitato da figure dai diversi profili: il performer Michelangelo Miccolis, che attivava le opere in mostra; una danzatrice chiamata a riconfigurare quotidianamente il set; una studentessa di liceo artistico che ha realizzato una serie di disegni a testimonianza delle varie forme assunte dalla mostra; il coreografo Marco Mazzoni e il ricercatore in filosofia Diego Donna che, parzialmente nascosto dietro una parete, si è esercitato redigendo per giorni ad alta voce un suo testo sul concetto di tempo, epoca, fallimento e sospensione del giudizio. Come ricorda l’artista, ogni presenza legata a una sapienza, nell’amplificare le sue riflessioni, ha contribuito a porre in una situazione di instabilità lo stesso autore. “A Diego Donna ho chiesto di elaborare un testo che facesse perno sulla sua idea di epoca e di ostacolo. Per la prima volta ho sentito l’urgenza di ospitare la parola all’interno di un mio lavoro e mi è stato chiaro che questa doveva avere il peso di un pensiero filosofico originale, piuttosto che una raccolta di citazioni. A Marco Mazzoni invece, danzatore e artista, ho chiesto di dirigere e preparare un club di figuranti. Anche in questo caso ho voluto affidare il ruolo a un professionista, capace di interrogarsi sul gesto e sul movimento per poi trasmetterlo al club”. Nella sua ultima fase il progetto si è ulteriormente aperto. Per una sera l’artista Alicia Frankovich e Barokthegreat, duo composto dalla danzatrice Sonia Brunelli e la musicista Leila Gharib, sono state invitate a utilizzare “Green Room” come set per nuovi interventi. Il concetto di mostra come luogo di produzione, che — per usare ancora le parole dell’artista — “espone la costruzione progressiva di un lavoro piuttosto che contenere la sua forma compiuta”, si rende qui in tutta la sua immediatezza.

Cassa di amplificazione del progetto “Green Room”, o addirittura suo preambolo, è stato “Club Epoc-”, intervento realizzato negli spazi del Teatro Elfo Puccini di Milano per due sere.Come in “Green Room” anche in “Club Epoc-” il set è precario, mobile, fragile, una continua anteprima di qualcosa che non è prestabilito ma è sempre in divenire — come ricorda la voce metallica che a intervalli regolari pronuncia la parola “preview”, sovrapposta al rumore dell’acqua di una fontana. La sala Pina Bausch del teatro diventa un club, una piazza, un luogo di incontro e studio, in cui gli arredi — parti di vecchie scenografie conservate nei magazzini dell’Elfo — entrano in dialogo con la presenza del filosofo Donna, con la classe di figuranti guidata dal coreografo Mazzoni e con lo stesso pubblico. Su tutto incombe la luce viola del neon “No Time to Show” a ricordare l’urgenza di ripensare le modalità di creazione di un lavoro e la sua esibizione.

Chiara Agnello e Roberta Tenconi

A fronte di un progressivo indebolimento delle pratiche artistiche centrate sulla partecipazione, la cui spinta iniziale verso un coinvolgimento del pubblico in tutto il processo di realizzazione del lavoro oggi è spesso diluita in operazioni poco incisive rispetto alle premesse, un segnale di discontinuità emerge dalle pratiche in cui gli artisti tornano a sviluppare il proprio lavoro a partire da un coinvolgimento fisico in prima persona e a partire da qui stabiliscono forme possibili di partecipazione. Non è un dato nuovo in assoluto ma è certamente un segnale sintomatico, poiché l’elemento comune presente nelle ricerche orientate in questa direzione è la volontà — a partire da sé, dunque dal proprio corpo come luogo dove l’esperienza è vissuta nella sua forma più completa — di affermare la necessità del qui e ora, dove la specificità del luogo e la presenza sono elementi centrali per dare senso al proprio agire anche attraverso una ritrovata ritualità a essi collegata. Senza dubbio emerge la memoria della tensione che portò gli artisti negli anni Sessanta e Settanta a procedere in una direzione analoga — si tratta anche di un ritorno che risponde alla crescente espansione di un processo iniziato allora, mi riferisco alla compresenza della smaterializzazione del corpo con la sua iper-presenza —, ma questa presenza in molte pratiche attuali non si esaurisce nella fisicità, non diventa Body Art, ma interagisce con altri linguaggi ed è agita come condizione necessaria per rimettere in questione tempi e modalità dell’incontro con lo spettatore. Nel lavoro di Davide Savorani, la cui ricerca è fortemente segnata da una parallela e significativa esperienza teatrale, una delle conseguenze attraverso cui si manifestano le premesse fino a qui tracciate è il modificarsi della cornice all’interno della quale si inserisce la richiesta al pubblico di una diversa o maggiore attenzione. Diversa dalla velocità con la quale siamo autorizzati ad attraversare i luoghi del consumo; maggiore quando questo cambio di ritmo/intensità/contatto si traduce in un invito a stare e tornare nello spazio espositivo, non perché possano accadere incontri casuali, ma per stabilire una relazione a distanza ravvicinata con il lavoro esposto e ciò che esso innesca in direzioni imprevedibili; ancora diversa quando questa richiesta si fonda non più sulla retorica del gesto artistico diffuso in nome di una libertà senza confini, ma al contrario sulla condivisione dei rispettivi limiti e condizionamenti. In “Green Room” sperimentiamo la parzialità della percezione dello spazio in rapporto allo spostamento degli elementi in mostra, al modo in cui altri performer agiscono nello stesso contesto e a come anche la loro azione ne trasforma la percezione dello spazio. Mantenendo le distinzioni tra i rispettivi ruoli, ogni persona coinvolta sperimenta limiti e condizionamenti propri del luogo in cui ci troviamo, e la nostra presenza si definisce grazie a essi. Non a caso l’ingresso nello spazio espositivo è segnato da una linea di terra contenuta in una struttura minimale, la cui presenza è senz’altro “soglia”, ma di fatto è anche ostacolo/limite che costringe chiunque voglia accedervi a compiere un passo diverso dagli altri, segnando fisicamente un’entrata in scena che non trasfigura nessuno — per esempio trasformando il visitatore in artista —, ma “si limita” ad agire sollecitando ogni persona che lo scavalca a entrare anche fisicamente in contatto con il proprio ruolo e la propria posizione. “Green Room” è anche uno spazio di studio, occasione in cui Davide ha scelto di rendere pubblica una parte del lavoro che solitamente vive in uno spazio e in un tempo separati. Durante l’inaugurazione e nei giorni a seguire, egli ha reso manifesta la sua vulnerabilità, provando lì i suoi movimenti, sbagliando, riprendendo, fermandosi sempre prima di arrivare a produrre una sequenza compiuta. Questa — e non solo questa — dinamica non prevede la parola fine. “Green Room” ci invita a stare in un punto dove scorre un flusso di azioni temporanee. Siamo invitati a prendere contatto, a stare e a ritornare nel luogo in cui questo flusso si condensa. Nello spazio sono presenti elementi costruiti, oggetti, disegni, alcuni di essi già utilizzati in mostre e azioni performative precedenti: memorie che tornano agli occhi di chi ha già visto, anticipazioni che si ritrovano in chi ha cominciato a vedere da qui e da qui ha avviato un percorso di conoscenza del lavoro dell’artista a ritroso. Che sia nell’una o nell’altra direzione, il movimento è identico. D’altra parte la coesistenza di una linea temporale, che si può espandere tanto verso il passato quanto verso il futuro, è ciò che caratterizza la natura stessa degli indizi, potenzialmente tracce di qualcosa già avvenuto o indicazioni circa qualcosa che accadrà in futuro. L’attitudine con cui alcune presenze si rinnovano e convivono con elementi realizzati per l’occasione e nell’occasione, cioè nel tempo della mostra, è organica. La ciclicità al posto della linearità, la disposizione a lasciare che qualcosa ritorni non come opera-feticcio che nel tempo ha visto aumentare il proprio valore ma come strumento. Uno strumento messo a disposizione in un altro contesto, dove può produrre effetti differenti. Immagini che si stratificano. Così come possibili storie, indizi e auspici appunto, andate e ritorni, ricordi e desideri.

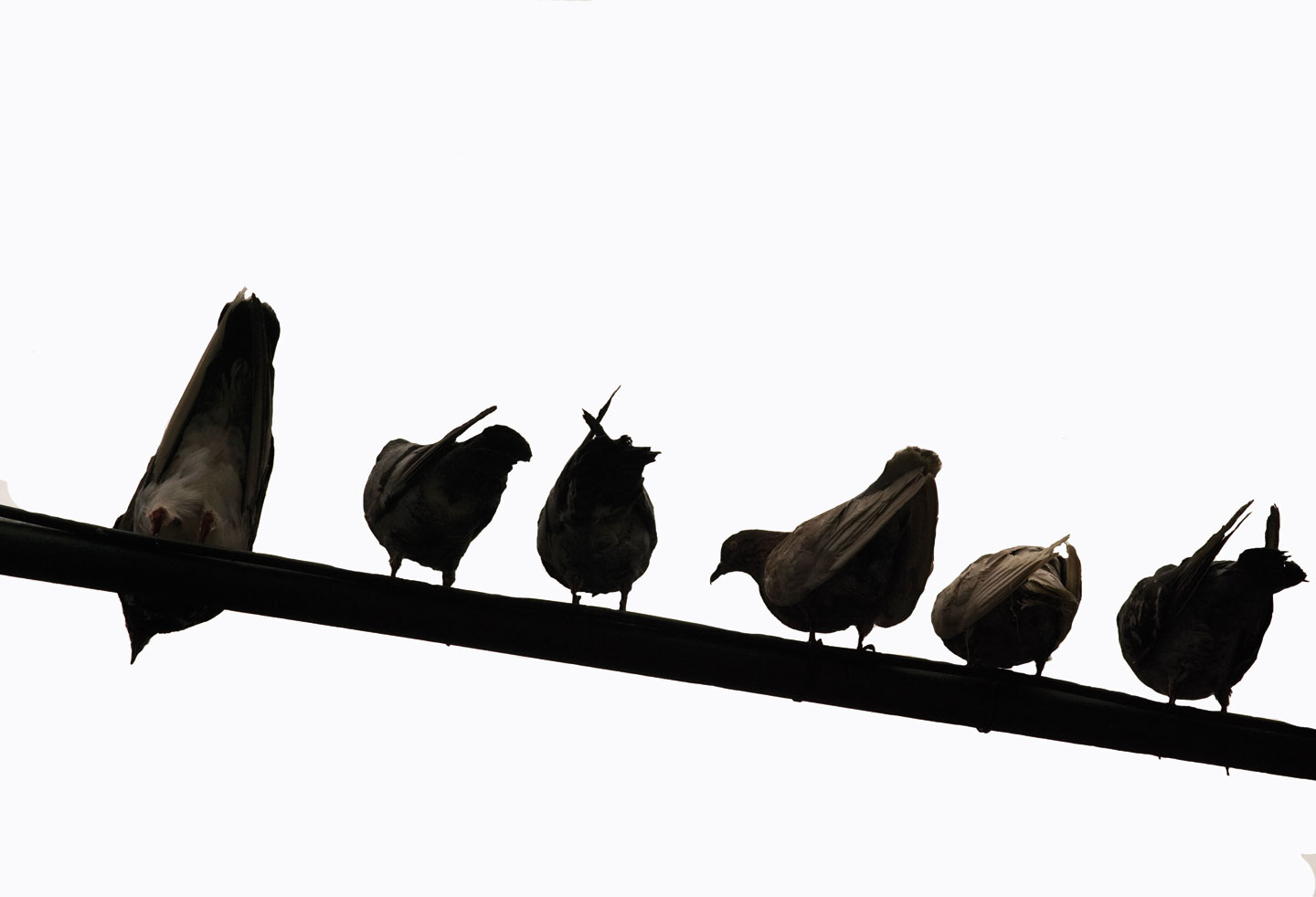

Club Epoc-, vedute della performance presso Teatro Elfo Puccini, Milano 2011. Courtesy Careof DOCVA, Milano. Foto: Pietro Soriani – PalestraDigitale e Marco Mazzoni.

La differenza tra una serie di foulard colorati stesi a una sbarra come appena stirati e la memoria degli stessi annodati tra loro in un unico punto è abissale. Distensione, ordine e calma nel primo caso, tensione nel secondo. È un esempio, si tratta di stati reversibili, andate e ritorni, ancora. L’assenza di istruzioni per l’uso disinnesca la tentazione di attivare un esercizio disciplinato di analisi di ogni singolo elemento esposto nello spazio. La presenza di ognuno di essi è singolarmente evocativa ma, nel complesso, non si riesce a individuare una struttura narrativa. Come un rebus senza soluzione, a meno che non si decida di cercarla percorrendo un’altra strada, per esempio a partire da un’urgenza, un incidente, qualcosa che somiglia e colpisce come il punctum secondo Roland Barthes.

Il mancato disvelamento di una narrazione unificante è una sorta di passaggio di consegne — parafrasando quanto scrive l’antropologo Alfred Gell, un parziale trasferimento di responsabilità al pubblico — poiché è proprio questo atto di sottrazione che consente a esso, a noi, di sperimentare più possibilità, più reazioni. Come ogni elemento sta in relazione con gli altri? Come sono stati usati in occasioni precedenti e quali effetti hanno prodotto? Come li sta usando adesso l’artista in mia presenza? Come questi movimenti trasformeranno la mia percezione di essi e dello spazio che li ospita? Posso toccare? Posso spostare anch’io qualcosa? Quali sono le regole non scritte? Posso ripetere i gesti di una persona di cui non vedo il volto? I possibili ritorni e le ripetizioni presenti in “Green Room” contribuiscono anch’essi a segnare una differenza rispetto ai ritorni e alle ripetizioni che, paradossalmente convivono con la ricerca della novità a tutti costi che domina tutti gli ambiti della comunicazione pubblica. Ma questo nuovo ha una vita breve, si consuma appunto, e la resurrezione che segue questa morte priva di passione è un lampo: tutto si rimette in moto, può cambiare il ritmo, ma la struttura di fatto resta identica. Nel linguaggio del marketing la ripetizione è utilizzata perché è efficace, rassicurante, elimina l’incertezza, il messaggio mascherato da novità in realtà la nega. Questi stessi elementi in “Green Room” vivono, al contrario, in stretta relazione con una condizione di incertezza che non rimanda a una condizione psicologica ma piuttosto si riferisce alla loro azione di agenti che impediscono che il tutto acquisisca una forma definita. Questa ripetizione è allenamento, apprendimento, pratica paziente, dove ripetere, testare più possibilità, è azione necessaria affinché l’inatteso possa continuare ad accadere. n