Marco Scotini: L’ultimo ambiente realizzato da Tobias Putrih per il Centre Pompidou iniziava con la proiezione del tuo film fondamentale Disappearance of a Tribe (2005). L’opera di Putrih, Siska, International, realizzata per la mostra “Les promesses du passé” voleva essere un archivio sugli scambi artistici tra Parigi e l’Europa dell’Est durante gli anni della Guerra Fredda. Il fatto che si partisse da Disappearance of a Tribe non era soltanto evocativo di una situazione perduta ma anche un omaggio esplicito a te come uno dei padri della nuova generazione. Basta pensare ai re-enactement architettonici di Putrih stesso, a quelli di David Maljkovic, ai collage di Bojan Sarcevic, oppure ai lavori di Cyprien Gaillard, Rossella Biscotti e molti altri. Perché pensi che la messa in scena del passato sia diventata così attuale?

Deimantas Narkevičius: Sono stato piacevolmente sorpreso dal rilievo che i curatori dell’esposizione da te citata hanno dato a Disappearance of a Tribe, specialmente in quella sezione dedicata al rapporto tra Europa dell’Est e Parigi. I protagonisti di questo mio lavoro, anonimi fotografi amatoriali, non avevano alcuna possibilità di comunicare con il mondo esterno. La differente storia che ha caratterizzato l’Europa dell’Est rispetto all’Ovest è stata una condizione favorevole per cercare forme diverse di espressione artistica. Nei paesi di quest’area, gli artisti, allo stesso modo di tutti gli altri cittadini, avevano una relazione completamente differente con lo Stato. Per questo la posizione originale assunta in rapporto ai più morbidi o ai più duri regimi è servita per creare uno specifico linguaggio artistico, come è presentato in “Les promesses du passé”, peculiare all’intera area. In maniera diversa dai miei colleghi più anziani ho iniziato la mia carriera artistica nel momento in cui il progetto del comunismo o del socialismo reale era fallito. Ancora i diversi passati delle due parti dell’Europa continuano a dividere il continente, che risulta unito solo formalmente. Così le allusioni al recente passato e l’evocazione di pratiche artistiche anacronistiche potrebbero apparire di colpo non in sintonia con la tradizione dell’arte occidentale. Volutamente ho scelto l’era sovietica come oggetto di riferimento di molti dei miei lavori. Non potevo fare a meno del desiderio di riguardare la complicata e traumatica eredità culturale del mio paese a partire dal periodo in cui l’artista doveva ancora trovare un equilibrio tra opposizione e conformità all’ideologia. Quell’ideologia che definiva chiaramente che cosa era l’arte.

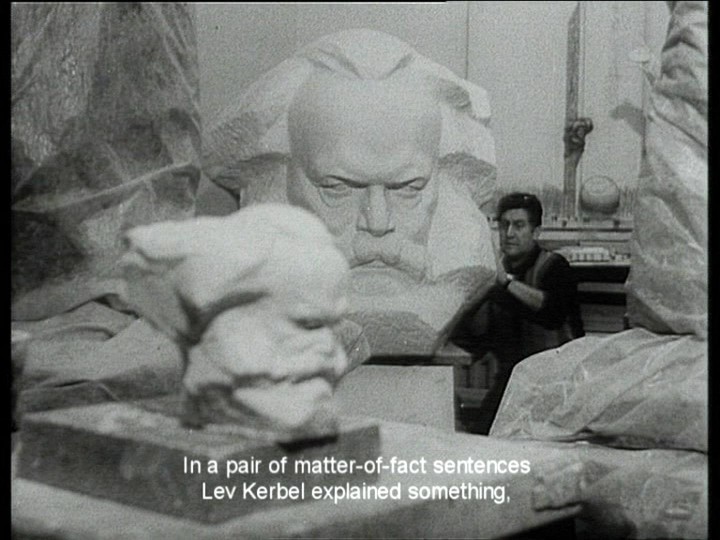

MS: Il “documento” è al centro della tua pratica artistica sotto forma di found footage, di foto tratte da album di famiglia, pellicole amatoriali, foto d’artista (come quelle di Mikalojus Konstantinas Čiurlionis), reportage televisivi, vecchie attrezzature di proiezione sovietiche. Allo stesso modo anche il “monumento” è centrale nel tuo lavoro: il ritratto colossale di Karl Marx a Chemnitz, il bronzo di Lenin a Vilnius, il busto del partigiano lituano Jonas Žemaitis-Vytautas nel tuo film Kaimietis (2002) o la strana collezione di sculture nel Gruto Park in Lituania, riportata sotto forma di disegni in The Role of a Lifetime (2003). Sembra che in entrambi i casi tu voglia sottrarre gli eventi della Storia al loro possibile congelamento in una rappresentazione. Qual è il rapporto tra documento e monumento per te?

DN: La ricerca della monumentalità era una parte integrale del progetto comunista in tutte le sfere della vita. E, certamente, l’arte non era un’eccezione. I documenti visivi di quel periodo dovevano essere atti neutrali che rappresentavano la realtà in modo obiettivo. Sappiamo ora che ciò è difficilmente raggiungibile. È impossibile, cioè, eliminare completamente la soggettività da ogni forma della produzione di immagini. Una ricognizione delle circostanze in cui avviene la creazione di documenti rivela l’intricata ingenuità di autori, spesso sconosciuti, che tentavano di rendere la realtà più reale di quanto avrebbe mai potuto esserlo. Questo era fatto a scopo di propaganda. Proprio le strategie di rappresentazione non-artistica sono state quella stessa dimensione, appena scoperta, che ispirava me e altri artisti ad allontanarci dal discorso ermetico e autoreferenziale dell’arte pura. L’attenzione al passato recente non è altro che la ricerca dei modi di rappresentare la realtà impiegati da quelle sfere meno controllate politicamente di quanto lo fossero, invece, le belle arti nello stesso periodo. In questo senso, gli architetti, gli industrial designer, i fotografi e i cameramen avevano più libertà creativa degli artisti. Un monumento dedicato a una figura o a un evento storico non cercava assolutamente di essere un documento del fatto come tale; piuttosto serviva da pretesto per una efficace presentazione di una certa idea. Per esempio, se uno si trova di fronte alla gigantesca scultura della testa di Karl Marx a Chemnitz, giunge inevitabilmente a pensare all’effetto fisico che l’intera figura del filosofo, in questa scala, potrebbe avere sullo spettatore. Ogni monumento ha un intrigante passato aperto a differenti interpretazioni. Un cambiamento del clima ideologico è sufficiente per rivelare la manipolazione o semplicemente la creatività immaginativa che sta dietro il fatto storico immortalato.

MS: Se dal documento passiamo al documentario, vediamo che l’uso che fai del rapporto tra fatti storici e immaginazione è molto libero. Credo che tutto il tuo lavoro sia fondamentale per comprendere il carattere della memoria oggi. Le differenze di natura tra realtà e fiction, come sostiene Maurizio Lazzarato, sono ormai scomparse. Se nuove divisioni saranno possibili queste avranno solo un carattere etico. Si dovrà parlare, allora di “politiche della memoria”. Potremo partire dal tuo The Role of a Lifetime che è una sorta di omaggio a Peter Watkins…

DN: Il cinema di Watkins è un prodotto dell’attivismo politico. L’estetica e l’artisticità che non finiscono mai di affascinarmi sono invece per lui caratteri secondari. I suoi lavori si distinguono per il loro irritante messaggio politico, per il coinvolgimento di più persone possibili nel processo di produzione filmica e per la formazione di un circolo di individui che, alla pari, discutono le idee del regista. Il risultato di tali progetti basati sull’educazione — aperti all’improvvisazione in tutte le fasi — è un incredibile esperimento in forma cinematica, sempre differente e irripetibile. “Non c’è altro modo, si deve assolutamente prendere posizione in un conflitto politico” — queste parole vengono da uno dei primi film di Watkins. La realtà costruita dal regista è una sua piena responsabilità di fronte allo spettatore, basata sulla inattaccabile etica dell’interpretazione di un tema permeato da aspirazioni umanistiche.

MS: La prima volta che ho visto Disappearance of a Tribe alla Akademie der Kunst di Berlino nel 2005 sono stato subito colpito dal grande rapporto che legava il video a un film straordinario come La Jetée di Chris Marker. Da quel video, fatto di foto in bianco e nero, emerge molto chiaramente come tu intervieni nel tempo dei tuoi lavori; voglio dire: come il problema della storia non sia solo l’oggetto, il contenuto dei tuoi video, ma come questo problema entri all’interno della struttura temporale dei video stessi. In Once in the XX Century (2004) il tempo dell’azione è addirittura montato a rovescio. Credo che anche il suono contribuisca alla definizione della tua idea del tempo. Non è così?

DN: Non penso che il paragone del mio lavoro con il capolavoro di Marker, La Jetée, sia completamente preciso. La differenza principale è che Chris Marker illustra il testo con fotogrammi. Sono sempre stato affascinato dalla tecnica del fermo immagine usata da molti filmmaker. Essa è associata con la prima esperienza del cinema in piccole sale cinematografiche, quando il film si incastrava nel proiettore e la pellicola bloccata avrebbe cominciato a bruciare lentamente, distruggendo l’intera immagine sullo schermo. Disappearance of a Tribe non presenta né un testo né una voce fuoricampo. La narrazione è costruita solamente da foto in bianco e nero amatoriali. Queste sono accompagnate da un sonoro ambientale registrato nello stesso luogo in cui le foto sono state scattate tra gli anni Quaranta e Ottanta. I luoghi bloccati negli scatti amatoriali sono ri-documentati dal suono. La registrazione audio probabilmente sembra proprio, in alcuni luoghi, come fosse la stessa della metà del secolo scorso e un po’ diversa in altri, ma è una dimensione del tempo completamente differente, una fiction che apre uno spazio per l’interpretazione, dove le immagini non illustrano il sonoro e il sonoro non commenta le immagini. Malgrado il montaggio convincente, l’inversione della sequenza delle scene in Once in the XX Century spinge lo spettatore a dubitare dell’autenticità del fatto storico, e penso che permetta di immaginare come momenti rivoluzionari potrebbero essere sperimentati se non fossero il logico risultato dei continui processi sociali, come di solito appare quando si legge la storia oggi.

MS: Al centro del tuo film più recente, Ausgetraümt (2010), c’è una giovane band musicale che si muove da Vilnius con ambizioni internazionali. Tu hai ricondotto questa aspirazione ingenua o immatura a una dimensione privata, personale, ma credo che si possa far riferimento anche al libro Infanzia e storia di Giorgio Agamben. Ausgetraümt sembra affermare che l’infanzia (l’utopia) non l’abbiamo definitivamente perduta.

DN: Questo breve film, modello video-clip, voleva essere proiettato nei cinema britannici prima dei film del circuito commerciale. Ero stato in contatto con una band musicale di teenager che stava registrando la sua prima traccia. Questa traccia è diventata successivamente la base del lavoro che ora viene mostrato in diversi cinema della Gran Bretagna. La parola Ausgetraümt è un termine tedesco intraducibile che indica lo stato tra il sogno e la realtà. Quindi uno stato di limbo privo di esperienza, tipico dei giovani, che è desiderabile quando ci si avvia a creare qualcosa da zero, senza voler ripetere neanche la più piccola delle precedenti scoperte. Ciò somiglia al montaggio di un film che non presuppone necessariamente una linea narrativa consistente. La struttura deve essere ravviata ogni volta di nuovo. E lo scenario ideale dovrebbe essere quello di cominciare da una pagina vuota, senza sentimenti e esperienze inutili… questo sarebbe desiderabile. Ma, purtroppo, è un’utopia.