Mostro-mostrare-mostra: intorno a questo nodo tematico, quasi uno scioglilingua del pensiero, un girotondo di tre corpi, fratelli di sangue, si gioca buona parte del lavoro di Diego Perrone. Con questo testo metterò in fila questi tre soggetti per suggerire i loro possibili legami nel quasi trentennale percorso dell’artista, e trattare il modo in cui Perrone si muove principalmente nell’ambito delle mostre istituzionali che gli sono state dedicate tra il 2005 e oggi.

Creature non propriamente apollinee pervadono il suo lavoro, soprattutto a partire dai primi anni Duemila. All’immagine dell’artista che si ritrae in un possibile passaggio di condizione perché sulla sua testa tiene una gallina viva (Senza titolo, 1994), seguiranno una parata di altri e diversi corpi alieni e sorprendenti. La grande scultura derivata da un processo che riprende quello della fusione di una campana è una presenza inquietante, dalla massa nera catramosa, che non ha vergogna di mostrarsi nella sua “oscenità”, di rivelare un buco da cui partono i suoi canali di scolo come delle protesi violentemente aggettanti (La fusione della campana, 2005). Le tre creature che si muovono su un piano inclinato, grazie a un’animazione a passo uno, sono tre personaggi di una famiglia mostruosa quanto conflittuale (Il primo papà gira in tondo con la sua ombra, la mamma piega il corpo cercando la forma, il secondo papà batte i pugni per terra, 2006).

Ma ancora qualcosa di alieno ha l’uomo e il suo viso quando è trasfigurato in maschera. Quella dei Mamuthones sardi riprodotti da Perrone in alcune sculture simili a grandi insetti metallici (Senza titolo [Mamuthones], 2007 e 2008) o delle grandi facce modellate in cera (Un paradiso tropicale e altre, 2018-20). Come fossero emoticon di un’era certamente pre-digitale, comunicano sinteticamente attraverso le bocche scandalosamente spalancate e la metamorfosi di occhi come ananas e tartarughe. Infine, le innumerevoli teste di vetro ibridate di elementi inaspettati come trattori, portaerei, pesci, orologi (a partire dal 2013) sono altre creature in cui la testa umana (o i suoi pensieri?) diventa campo di coesistenza incongrua, spazio di presentazione eccedente.

Ma, che siano uomini, animali o creature più o meno ibride e mostruose, i personaggi di Perrone hanno l’abitudine di mostrarsi. Si mettono in mostra, si mettono in posa, si fanno ritrarre, si abbandonano senza remore e protezione allo sguardo dell’altro: l’artista, noi spettatori. Così, due lunghi video documentano semplicemente il comportamento di due oche o due mufloni (entrambi Senza titolo, 1995) davanti a una videocamera. Un po’ come in una versione zootecnica degli Screen Tests di Andy Warhol, sono l’oggetto disarmato del nostro sguardo, in un rapporto ambiguo tra osservati e osservanti1. Poco fanno e nulla chiedono, e nel loro darsi senza protezioni, malizie o finzioni alcune, suscitano in noi un sentimento di imbarazzo. Siamo davanti a immagini “oscene”, “perché costruite senza nessuna forma di consolazione, perché spogliate di ogni componente superflua, di ogni protezione”2. Oscena è l’immagine dell’amico Dario, anche lui ripreso in uno stato di “cattività” mentre tenta faticosamente di costruire una capanna sul greto di un fiume, con i pochi elementi che l’artista gli ha fornito (La terra piatta è la dimensione lirica del luogo, come se regredire fosse inventare, 1999). Questa onestà di rappresentazione non è scalfita neppure quando l’immagine adotta l’“artificio” del digitale. I visi di fumetti manga giapponesi sono ritoccati per rivelare un’emozione sottopelle (Senza titolo, 1997). Il cane che muore lentamente davanti ai nostri occhi in un bosco fuori Torino rende scandalosamente normale, naturale-seppur- artificiale, anche se solo immaginata, la visione della morte. In un altro bosco sorprendiamo poi Totò che si spoglia, quasi cercasse un estremo ritorno alla natura dopo l’artificio dell’arte. Ormai nudo, e prima di uscire definitivamente di scena, fa una capriola come fosse l’ultima “esibizione”.

Se però considerassimo che il termine “mostro” e il “mostrare/arsi” hanno origine nel latino “monere”, cioè “avvisare”, “ammonire”, potremmo considerare la possibilità che i ritratti osceni di Perrone, l’esposizione di corpi, la registrazione di comportamenti in “cattività”, le messe in scene di una morte e uno spogliarello abbiano in verità una funzione fondamentalmente etica, morale. Come in una favola, in un racconto folklorico, in una leggenda, i mostri ci ammoniscono, ci portano a guardare noi e il mondo in modo diverso, forse più profondo3.

Perrone non solo esibisce creature e comportamenti che provocano un confronto ineludibile con una serie di questioni che la società spettacolare tende a rimuovere: differenza, dolore, emozione, vecchiaia, morte. Con il passare del tempo anche nella costruzione e presentazione delle sue opere, si serve con maggiore frequenza di dispositivi di presentazione, di artifici scenici, per supportare la rappresentazione delle creature e delle forme che attraversano il suo lavoro nei progetti espositivi.

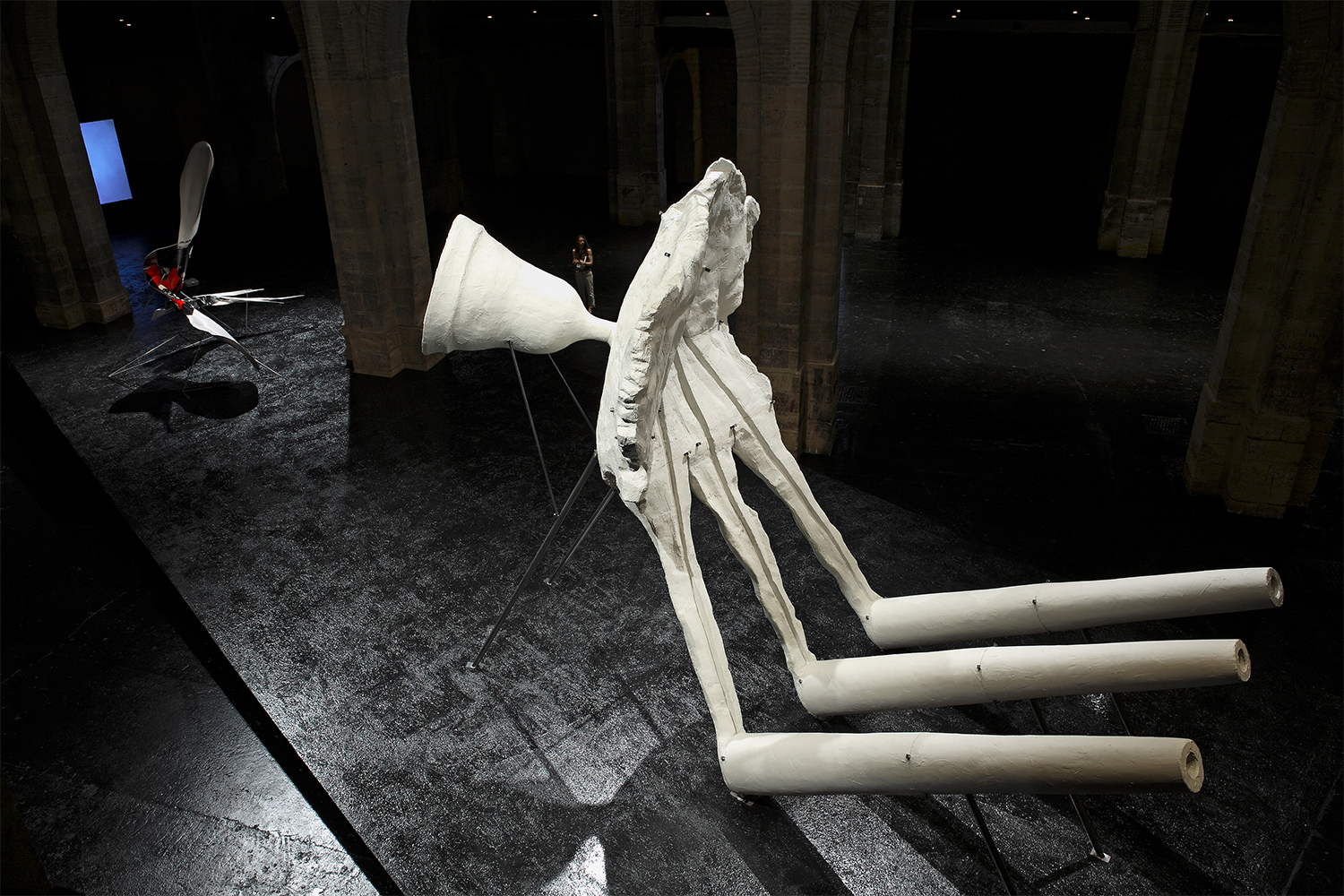

Se la maggior parte delle sue sculture, da La fusione della campana in poi, hanno un loro sostegno-display incorporato, come delle sottili zampe metalliche, nel già citato “Il primo papà…” i movimenti di questa famiglia immaginifica avvengono su tre lastre di cartone, “uno spazio che appare come un oggetto sospeso e leggermente inclinato verso il suo interno”4. Da questa suggestione, che ricorda da vicino certo cinema espressionista, derivano forse i display di due mostre istituzionali di poco successive. Le due rampe che attraversano i volumi imponenti del CAPC di Bordeaux e del MAMbo di Bologna (2007-2008) tagliano gli spazi espositivi diventando elemento dinamico ma anche terreno di convivenza per tre “creature” (due sculture e una video-proiezione). Definiscono un campo, un paesaggio in cui vivono personaggi tra loro disarmonici. A Bordeaux una rampa ascendente di un nero catramoso e lunga più di ventisei metri, attraversava lo spazio inglobando alcune colonne di questo maestoso edificio, mentre a Bologna un’altra struttura simile (ma di colore rosa) condivideva con la precedente non solo il numero delle opere ma la possibilità di essere spazio percorribile dal pubblico. Una traccia astratta, un asse cartesiano era diventato percorso al termine del quale il pubblico poteva affacciarsi e osservare lo spazio da un punto di vista diverso.

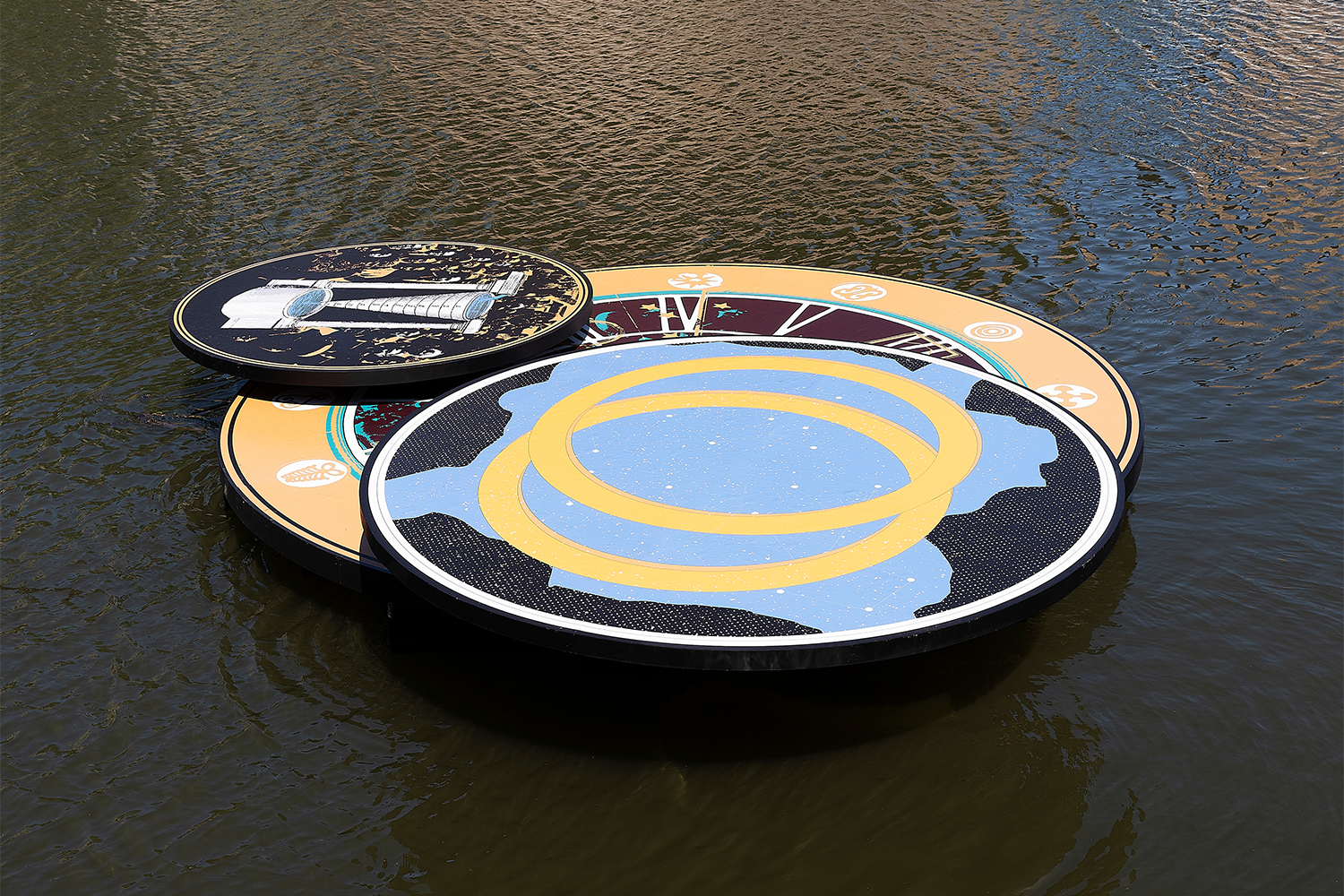

Di altra natura sono invece i display pensati da Perrone per presentare alcuni dei suoi lavori in vetro. Appoggiati su tavolini di acciaio o su piedistalli bianchi che poggiano a loro volta su pavimenti decorati, le singole opere entrano in un ambiente più liberamente calpestabile e percorribile dal pubblico senza limitazione alcuna, nel tentativo di creare una scenografia totale. Se a Bari (“Sussi e Birissi”, Spazio Murat, 2017) aveva utilizzato un coloratissimo wall-painting di Sol LeWitt come pavimento su cui collocare alcuni vetri, a Londra (“VOID-CINEMA-CONGRESS-DEATH”, Massimo De Carlo, 2014) il pavimento dipinto con il motivo di un drago con bombolette spray occupava e rendeva dinamica un’intera grande sala in cui erano presentate due sole sculture, mentre più recentemente a Torino (nella collettiva “Sul principio di contraddizione”, GAM, 2021) un altro motivo di drago attraversava il posizionamento di due teste di vetro. Il tutto era iniziato in occasione della personale “Il servo astuto” (Museion, Bolzano, 2013), dove Perrone aveva combinato al motivo di un pesce a pavimento, un secondo espediente di display che faceva emergere i visi delle sculture con più nettezza. Una striscia di neoprene nero leggermente incurvato percorreva il muro dietro le sculture, in un trattamento simile a quello già utilizzato nell’opera/installazione La maschera dell’idiota (Adolfo Wildt) (Casey Kaplan, New York, 2013). Se lì la levigatissima maschera di marmo (rieccoci!) era riprodotta ad aerografo su una lunga striscia di PVC, a Bolzano la scelta di display era forse memore di alcuni espedienti di Carlo Scarpa a Palazzo Abatellis (Palermo), dove pannelli monocromi sono collocati dietro a sculture per dare maggiore risalto alla loro forma.

Sin dalla sua prima mostra istituzionale (Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, Torino, 2005) e via via con sempre maggiore complessità fino all’attuale mostra presso il MACRO di Roma, Perrone ha pressoché evitato una presentazione “oggettiva” e il più possibile neutra delle sue opere. Chiamato a lavorare spesso in spazi di grandi dimensioni, se non architettonicamente complessi, e non avendo una pratica artistica di tipo site-specific in cui l’opera si confronta direttamente con lo spazio, ha dovuto ogni volta delineare un display che non è puro strumento funzionale alle opere, ma esso stesso forma espressiva. In linea con una storia delle mostre e del display distante dall’atteggiamento modernista, Perrone guarda semmai al dinamismo degli ambienti futuristi, alla violenza di quelli dadaisti, al carattere straniante di quelli surrealisti. A parte l’uso ambientale e pittorico delle pavimentazioni di cui sopra, Perrone disegna le sue mostre più complesse attraverso un pensiero che è, in verità, soprattutto spaziale e geometrico. Quasi fosse indifferente al contesto espositivo che aggredisce senza compromessi, l’artista traccia dei vettori, suggerisce linee di forza nello spazio, disegnando la mostra come un apparato il più possibile dinamico ed espressivo. Già a Torino una linea diagonale immaginaria attraversava il lungo spazio principale della Fondazione Sandretto connettendo tre opere diverse, mentre a Bordeaux la colonna era inglobata nella rampa e, come a Bologna, le linee erano trasformate nella tridimensionalità di piani inclinati suggerendo una fisicità più esplicita. Si potrebbe dire che, quanto nelle sue opere l’artista forzi e o distorca l’uso di certi materiali e tecniche, quasi a contraddirne le possibilità più “naturali”5, così si comporta nei confronti dello spazio espositivo.

In occasione della mostra personale al MACRO di Roma, questa tendenza acquista una complessità ulteriore. Invitato a pensare a una mostra che presentasse la più ampia selezione di opere della sua produzione (quella che si definirebbe una “mid-career retrospective”), Perrone ha ancora una volta lavorato per negare le aspettative, anche in linea con una storia espositiva degli ultimi quindici anni circa, nella quale artisti della sua generazione e di quella precedente hanno sperimentato forme espositive alternative a una narrazione retrospettiva tradizionale6.

Più ancora che in precedenti occasioni, Perrone ha organizzato un grande e unico volume espositivo attraverso la convergenza-opposizione di alcune linee di tensione7. Ognuna accompagna un nucleo di opere che sono presentate attraverso una forma diversa di display. Lo spettatore è subito messo a confronto con lo spigolo di una lunga passarella di grandi dimensioni. Forma ibrida tra display e scultura, questa superficie dalla volumetria ricercata e dal profilo barocco evidenzia il suo carattere quasi indipendente di opera che non si arrende al solo scopo funzionale. Se un elemento sonoro risuona nell’ampio volume dello spazio espositivo introducendo un clima di tensione, una parata di opere fotografiche è collocata su due muri ad angolo che, trattati con la pittura, danno la suggestione che siano scesi sul piano del pavimento, quasi liquefatti. Il terzo nucleo di presentazione si ammassa in un grande angolo in cui Perrone ha costruito una quadreria composta da un’ampia selezione di opere su carta intervallate da nuove forme-scultura che agiscono anch’esse nella doppia funzione di opere-display.

In questa organizzazione fondamentalmente tripartita di nuclei e linee di tensione delineate nello spazio, un elemento continuo non è solo quello, rumoroso e disturbante, di un suono ripetuto che occupa lo spazio. Ancora più assordante è forse il silenzio delle oche e dei mufloni che ci guardano dall’immagine sgranata di tanti anni fa. Riviste quasi trent’anni dopo, quelle lunghe riprese ci dicono di un’alterità esibita mentre guarda stupefatta noi, che ci credevamo gli animali più intelligenti.