In un’intervista di qualche anno fa, mi fu chiesto qual era, secondo me, il più bel quadro della storia dell’arte di tutti i tempi. Risposi, senza esitazioni, L’Embarquement pour Cythère di Jean-Antoine Watteau.

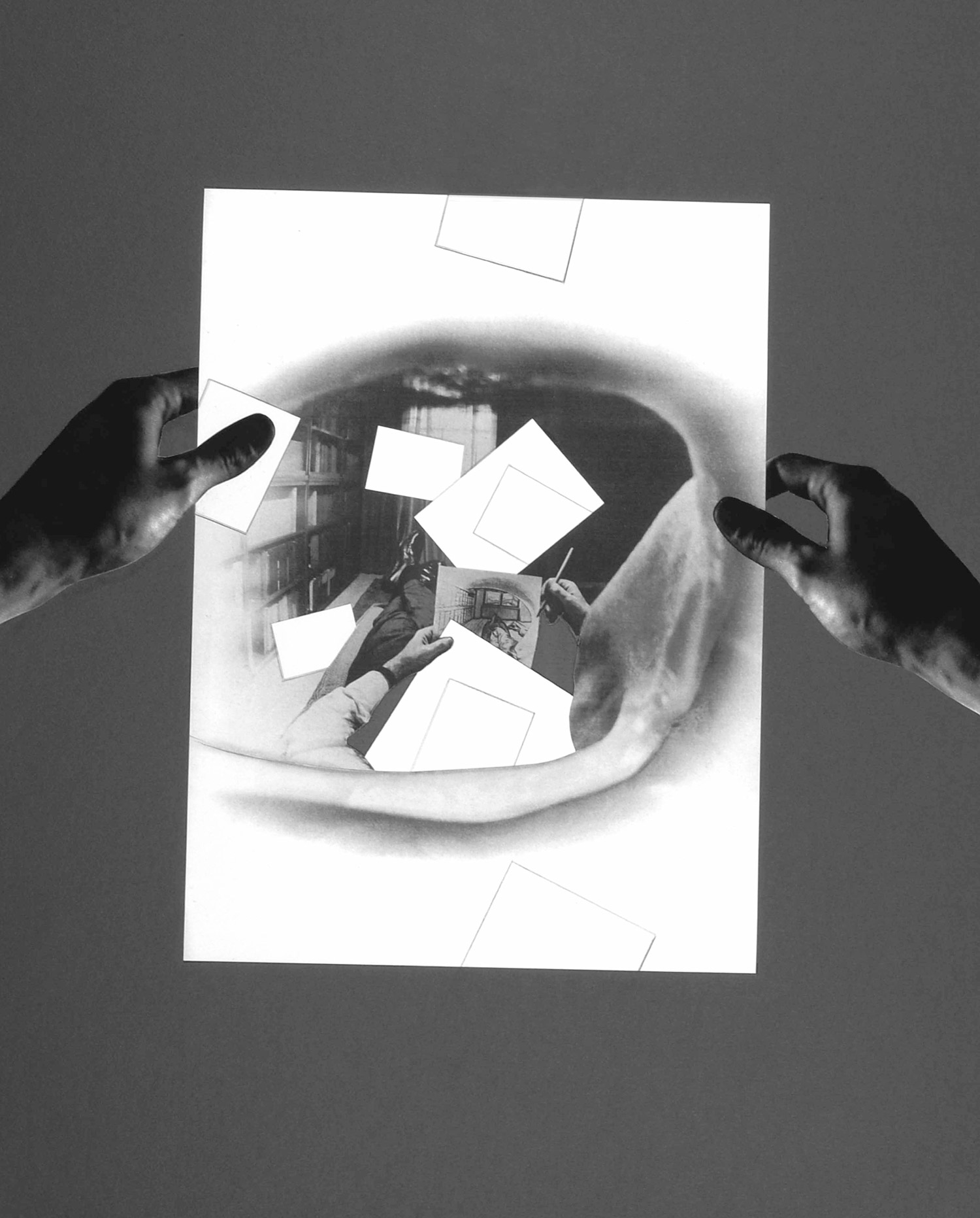

Dimenticavo, o meglio non potevo prevedere, che successivamente mi sarebbe stato chiesto di dire qualcosa su Diego Velázquez. Non potrei dire nulla ora su di lui senza affermare, smentendomi, che Las Meninas è certamente il più bel quadro della storia dell’arte di tutti i tempi. E in effetti lo è, come lo è “anche” il quadro di Watteau e lo sono, con uguale diritto, tutti i quadri che per un verso o per l’altro offrono immagini trasparenti, consapevoli — vorrei dire — di non essere altro che immagini. Se di “verso” mi capita di parlare non è per caso: il verso, appunto, della tela che Velazquez sta dipingendo apre il “fronte” moderno della visione e illumina da quell’istante le tormentate innumerevoli vie, in parte ancora inesplorate, che ci consentono di guardare, oggi, un’opera d’arte.

Ma un altro quadro ancora pretende a buon diritto l’assegnazione del primato: La Pietà di Giovanni Bellini, di una drammaticità composta e discreta, capace di dar peso visivo alle figure, alla mano del Cristo morto o sofferente che arriva a “cadere” sul lato inferiore del dipinto quasi a poterla toccare al di qua della soglia della scena rappresentata.

C’è un aspetto di tutto questo che mi preme sottolineare: non è tanto di un quadro o di un altro, di questo o quel quadro che ci si trova a discutere (abbiamo appena visto come un giudizio sia volubile), quanto invece emerga dalla loro decrescente datazione (1717/1656/1465), l’esser cioè gradualmente e direi inesorabilmente sempre più “antichi”, posti nella direzione di un prima, se non del primo segno originario della specie di appartenenza. A indicare che il gusto (almeno il mio) non si viene formando dalla somma delle esperienze, dall’evoluzione di successive e progressive influenze ma, al contrario, tenda alla sottrazione, alla scoperta della matrice via via sempre precedente fino a presumere la cifra segreta, il segnale primario e irrinunciabile ancorché invisibile.

Non mi riferisco, com’è ovvio, a una graduatoria di meriti corrispondenti alla precedenza cronologica di un episodio su un altro, ma al mistero di questo “prima”, alla vera incognita che ci porta a dimenticare il che cosa per insistere a trovare una risposta sul come e il perché.

“Le futurisme à Paris – une avant-garde explosive” “source fondamentale de la modernité” al Centre Pompidou ma anche in Italia, ovunque un incalzare di celebrazioni, ovazioni…

Per mia fortuna dopo tanto Futurismo trovo rifugio dall’alfiere del passatismo: “Mantegna 1431-1506” “pour la première fois en France” mi attende al Louvre e mi restituisce la fiducia, o almeno la convinzione che il corso dell’arte non proceda in velocità ma si muova impercettibilmente controcorrente, cioè a ritroso, o ancor meglio resti fermo ad assistere impassibile alla rincorsa delle cose…

L’artista non è un esploratore, non mira alla conquista dell’Eldorado, non procede al di là dei suoi stessi passi alla ricerca di effetti speciali. È semmai un archeologo intento a operare nel sottosuolo senza altre aspettative che non siano quelle di poter insistere nel suo stesso fare e disfare…

Siamo stati in molti ad aver scavato la fossa alla parola “ispirazione”, decisi a sostituirla con termini come “indagine” o “ricerca”; però un’indagine (sempre vagamente poliziesca) o una ricerca (sempre vagamente scientifica) possono al massimo cogliere un bersaglio, aspirare a un risultato. L’opera d’arte ha invece il privilegio di non sapere e soprattutto non volere dimostrare alcunché.

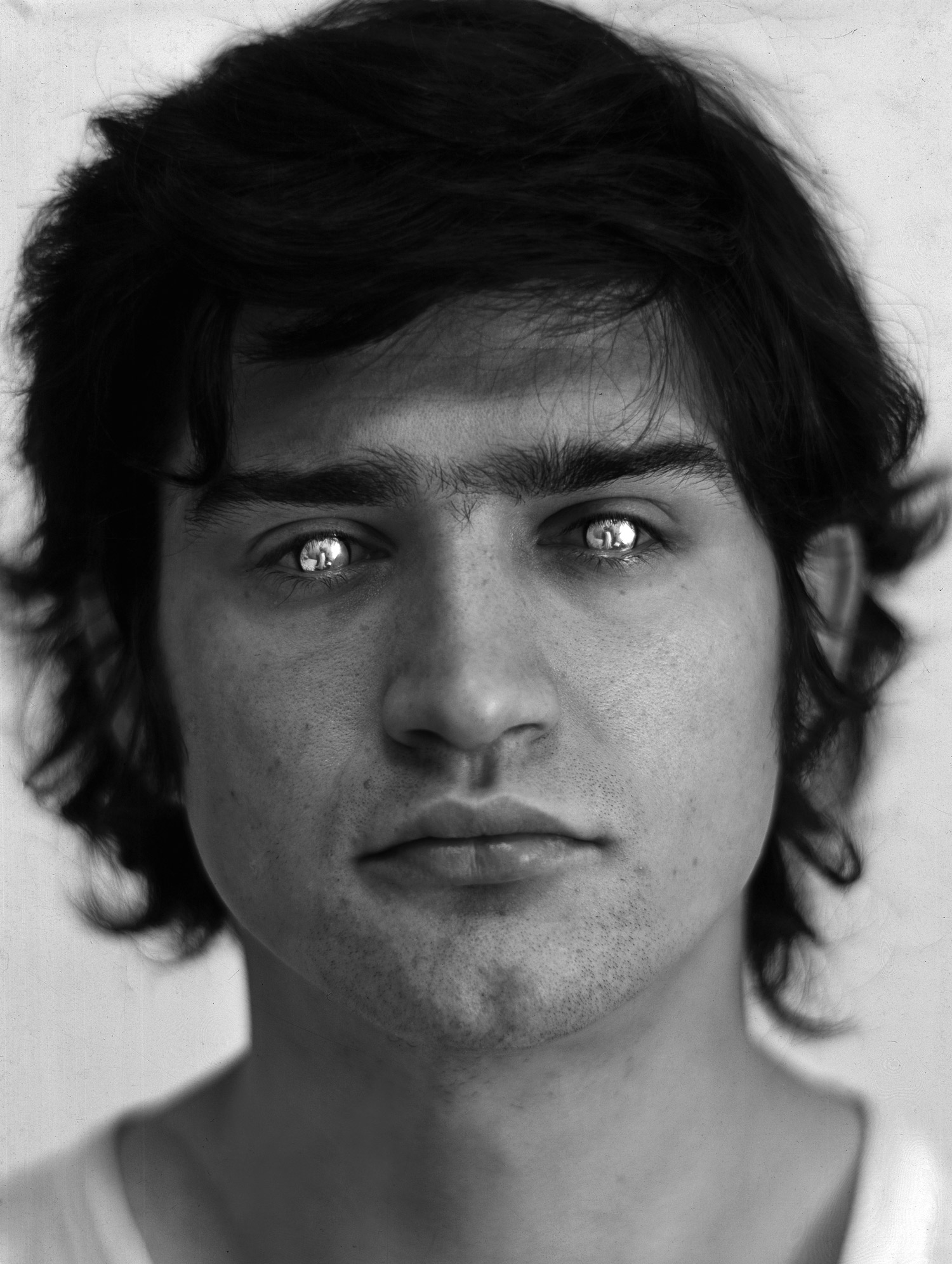

Non mi nascondo che queste considerazioni, questi pensieri siano suggeriti dall’età, dal peso crescente della sfera umorale-affettiva, da una certa inclinazione alla malinconia che toglie slancio alla dominante speculativa degli anni giovanili, all’illusione di onnipotenza e di immortalità della stagione dell’adolescenza; pensieri appunto ispirati dall’imminenza di una senilità che sembra sopraggiungere senza transitare attraverso la maturità dell’età adulta.

Ma non scopro proprio nulla… Anzi — per meglio dire — scopro che nulla è già stato perché tutto è ancora e sempre uguale a se stesso: tutto galleggia come al primo istante sul mare dell’eternità. Ed è grazie alla lettura dei primi filosofi — di Parmenide in particolare, conosciuto su quella spiaggia di Capo Palinuro che un tempo ero solito frequentare — se mi sono convinto del “primato del prima” (come si diceva in apertura di questo scritto), dell’origine della verità che, seppur nascosta come ha da essere, si colloca nel suo luogo naturale: all’inizio e non alla fine dell’esperienza. […]