Unici artisti italiani citati in Mass Effect (Lauren Cornell e Ed Halter, MIT, Cambridge, MA/New Museum, New York, 2015), l’antologia seminale che indaga l’effetto di Internet e dei linguaggi digitali sulla produzione artistica; e inclusi nella mostra “Electronic Superhighway” (2016) alla Whitechapel Gallery di Londra, che ha esplorato l’impatto del computer sull’arte dagli anni Sessanta a oggi – Eva e Franco Mattes (Brescia, 1979; vivono a New York) seguono la parabola di Internet dai tardi anni Novanta, quando compaiono sulla scena dell’arte come 0100101110101101.org – un nome di dominio che è anche una misteriosa identità artistica, in perfetto allineamento con la mitologia dell’epoca.

Cresciuti sotto l’ala di Luther Blissett (il nome collettivo che ha promosso svariate iniziative culturali volte a smascherare i media come strumenti per la costruzione della realtà) per alcuni anni 0100101110101101.org scombinano le carte: rubano e copiano, usano falsi nomi, impersonano altri soggetti, creano false identità, ma adottano anche strategie di totale trasparenza, senza che queste arrivino a minare la sostanziale opacità della coppia di artisti.

Nell’intervista che segue, Eva e Franco Mattes ripercorrono una pratica ventennale, discutendo come, nel loro lavoro, una forte coerenza tematica si affianchi a una estrema flessibilità formale, e alla capacità di adeguare i linguaggi impiegati al contesto in cui operano, all’evoluzione della rete e dei rapporti tra Internet e la produzione artistica.

Domenico Quaranta: Nel 1999 emergono due vostri progetti: un falso sito del Vaticano, gestito nel silenzio per un anno; e Darko Maver, un artista inesistente creato con immagini appropriate e testi campionati, e reso reale attraverso un’accurata campagna di (dis)informazione. Da allora, Internet ha sempre fatto parte del vostro orizzonte operativo. Com’è cambiato nel corso di queste ultime due decadi? E come è mutato il vostro rapporto con esso?

Eva Mattes: Negli anni Novanta gli artisti creavano opere per Internet. Quando entravi nel sito di un artista avevi un’esperienza di prima mano, stavi guardando non la documentazione ma l’opera stessa. Si cercava di stabilire quale fosse la medium specificity di Internet, cioè cosa lo rendesse uno strumento diverso dai precedenti, come la fotografia, il cinema, la pittura ecc., per dimostrare che si potesse fare arte “anche” in Internet – un dibattito che oggi è ovviamente superato, ma che all’inizio è stato fondamentale per stabilirne originalità e autonomia.

Franco Mattes: Adesso i lavori più interessanti esistono contemporaneamente in Internet e in spazi fisici, gallerie o musei: le due cose sono spesso talmente intrecciate che solo vedendo tutte le iterazioni dell’opera si è in grado di comprenderla.

DQ: Nel 2010 avete rivelato pubblicamente il vostro primo lavoro, Stolen Pieces (1995-97), una collezione di frammenti di opere d’arte musealizzate, fino ad allora tenuto segreto per ovvie ragioni legali. Cosa, per voi, rende il furto un atto così seducente e, parallelamente, una strategia artistica così importante?

EM: Penso che il furto (così come la copia) sia stato ampiamente sottovalutato dalla storia dell’arte ufficiale. Ad esempio, confronta il Doriforo di Policleto e il David di Michelangelo: sono molto simili, e sono stati realizzati a 1.700 anni di distanza. La differenza tra ispirazione, tributo e furto è molto, molto sottile. La storia dell’arte ufficiale si concentra su autorialità, originalità, unicità ecc.; si basa sul mito dell’autore, unico, geniale e ispirato dalla Musa. Questi miti si sono radicati così a fondo per varie ragioni, sicuramente economiche, ma non solo.

Io sospetto che la causa principale sia la narrativa, cioè il fatto che avere un personaggio centrale, identificabile, aiuti molto a scrivere e leggere una storia, e che la gente solitamente preferisce gli eroi alle moltitudini. Quando scrivi la storia dell’arte, o organizzi mostre museali, è molto più semplice raccontare le gesta di un Marcel Duchamp piuttosto che presentare una panoramica collettiva di un intero periodo, che coinvolgerebbe il suo network di amici, collaboratori e amanti, che si sono tutti influenzati a vicenda, nella vita e nel lavoro. Quella sarebbe una storia molto più difficile da raccontare, e il mito del genio isolato diventa una scorciatoia. Io trovo più interessante rintracciare le similitudini, le falsificazioni, le copie e le versioni piuttosto che la presunta originalità.

DQ: Parlando sempre del “lavoro degli altri”, nel 2014 avete formalizzato un contratto per l’acquisizione di idee altrui: progetti per lo più ritenuti “esauriti” dai creatori originali, ma ancora vitali per voi, che li acquisite e sviluppate. Ad esempio Image Search Result (2014 – in corso), un progetto dall’artista americano Kevin Bewersdorf.

FM: Funziona così: scegliamo una parola dalla search history del nostro browser – cioè un termine che abbiamo cercato di recente – e prendiamo la prima immagine che compare da questa ricerca. Spesso è collegata a lavori che stiamo realizzando. Usando vari servizi online facciamo stampare questa immagine su diversi oggetti (in passato sono stati una coperta, una tazza, un costume da bagno, un iPhone case, un vassoio, un paio di ciabatte ecc.) che facciamo spedire direttamente in galleria, dove vengono sballati e messi in mostra.

EM: Firmato il contratto, che ha valore legale, sia noi che l’artista “originale” possiamo produrre la stessa opera, parallelamente, per sempre. Non siamo co-autori, ognuno è libero di farne ciò che vuole, produrne altre versioni, pubblicarle, venderle ecc. Il contratto non ci lega in alcun modo.

FM: È sempre più difficile per me sapere se un’idea che ho avuto sia effettivamente “mia”, oppure se l’abbia vista per poi dimenticarmene, dato che consumiamo quotidianamente moltissime immagini. Capita spesso: ti viene quest’idea, che pensi sia geniale, e dopo una settimana, navigando in Internet, la ritrovi realizzata: qualcuno l’ha già fatto. Allora tu pensi: abbiamo avuto la stessa idea, oppure l’avevo già vista e me ne sono dimenticato e ho iniziato a pensare che fosse mia? Duchamp ha mostrato come non sia importante che l’artista realizzi fisicamente un lavoro, avere l’idea è sufficiente. Vorremmo spingere il concetto oltre e vedere se, in aggiunta alla produzione materiale dell’opera, si possa “esternalizzare” anche l’idea. Perciò oggi ci sono in circolazione diverse versioni di Image Search Result, più o meno simili, che appartengono però a due autori diversi.

DQ: Nel 2000, con Life Sharing avete provocatoriamente affermato l’obsolecenza del concetto di privacy vivendo per quasi tre anni in una sorta di casa di vetro. Nel 2011, il video The Others ha riproposto il tema attraverso intere collezioni di fotografie rubate dai computer dei soggetti rappresentati. Come vivete la questione della trasparenza nell’era del social networking e di Edward Snowden?

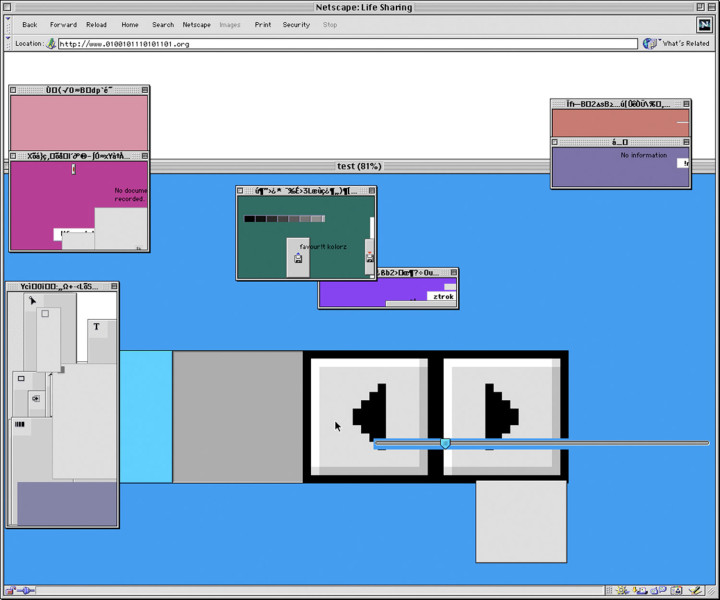

EM: Con Life Sharing abbiamo condiviso con chiunque tutti i dati del nostro computer: nuovi lavori, testi, software, contratti, estratti conto bancari ecc., fino alle email private. Tutto era accessibile e copiabile da chiunque, gratis e in tempo reale, per tre anni consecutivi, dal 2000 al 2003. Hito Steyerl lo definì “pornografia astratta”. Allora non esistevano i social media, perciò il lavoro sembrava ancora più paradossale, più “scorretto”, di quanto potrebbe sembrare oggi. Life Sharing era decisamente utopistico, molto influenzato dagli ideali che carburavano la rete in quegli anni: condivisione, trasparenza, open source, free copyright – tutto era accessibile e gratuito per tutti, sempre.

The Others, invece, è uno slideshow di 10.000 immagini sottratte da computer privati. È stato realizzato nel 2011, perciò prima delle rivelazioni di Snowden, ma alludeva già alla scomparsa della linea tra vita pubblica e privata e alla vulnerabilità dei dati personali, tutte problematiche che erano nell’aria da anni. Rispetto al Life Sharing, che era utopistico, The Others è decisamente distopico, evoca quel voyeurismo e quell’esibizionismo che sono le ossessioni della rete post-social media, e la perdita di controllo dei propri dati, non solo a seguito della sorveglianza di massa rivelata da Snowden, ma anche attraverso la semplice partecipazione alla cloud.

FM: C’è una questione molto interessante qui, perché penso che termini come trasparenza e opacità siano usati in modo fuorviante, spesso di proposito. La rete che usiamo tutti i giorni è considerata “trasparente”, è colorata e scintillante, e la sua interfaccia ci è molto familiare, è confortante. Di fatto passiamo la maggior parte del tempo negli stessi posti: Google, Facebook, Instagram ecc. Una manciata di aziende organizza il nostro tempo online, influenzando quello che vediamo e come lo vediamo. Ma nonostante la loro retorica di immediatezza e trasparenza, il modo in cui funzionano è incredibilmente oscuro, misterioso: i contenuti sono costantemente controllati e filtrati, ma le linee guida per il controllo sono segrete; i nostri dati personali vengono estratti e venduti tra compagnie a nostra insaputa; e l’intero network è sotto sorveglianza permanente. Non sappiamo nemmeno dove siano le nostre foto. Sì, sono nella cloud, ma dov’è la cloud? Non è sospesa sopra di noi, ma rinchiusa in enormi data center, in luoghi sconosciuti, sorvegliati militarmente, che non possiamo visitare. La cloud è la vera Darknet.

DQ: Molti vostri lavori, da Nike Ground (2003) a United We Stand (2005), da No Fun (2010) a Emily’s Video (2012), consistono nel sottoporre un pubblico inconsapevole a un contenuto, per poi monitorarne le reazioni. Che cosa vi affascina nel rapporto tra opera e fruitore?

FM: Con la diffusione dei social media, cioè dei contenuti generati dagli utenti invece che centralizzati, la distinzione tra autore e fruitore è diventata meno netta. Siamo tutti, contemporaneamente, produttori e consumatori. Qualunque cosa fai online, postare una foto o commentare un articolo o pubblicare un’opera, genera una certa reazione, di approvazione o critica. Va tutto bene purché non si venga ignorati. L’intero sistema si basa sulla quantificazione di questa relazione (il numero di view, like, commenti ecc.).

Noi utenti stiamo internalizzando questo sistema, abbiamo bisogno di questa approvazione esterna dei nostri “amici” – spesso perfetti sconosciuti. In molte nostre opere abbiamo cercato di incorporare questa necessità. Emily’s Video è un video composto interamente da reazioni di persone a un video misterioso. Il contenuto originale, quello che loro stanno guardando, è stato distrutto, così oggi rimangono solo queste reazioni, un’esperienza “di seconda mano”, molto simile all’esperienza che abbiamo del mondo, sempre più mediata.

DQ: Questi e altri lavori sfruttano l’opportunità, offerta da un contesto pubblico come la strada o la rete, di sottoporre un contenuto a un pubblico non come “arte” o “finzione”, ma come informazione o parte della realtà. In Nike Ground (2003) avete impersonato la Nike inscenando un’operazione di conquista dello spazio pubblico, con tanto di monumenti allo swoosh e nuove nomenclature per strade e piazze; in United We Stand (2005) avete orchestrato la campagna promozionale di un film inesistente. Cosa accade quando l’arte si spoglia della sua etichetta ed esce dal suo circuito protetto?

EM: Io li vedo come due circuiti che coesistono, ognuno con proprie caratteristiche specifiche: da una parte il sistema dell’arte, con spazi protetti – musei, gallerie, biennali ecc. – ottimi per creare valore economico, suscitare l’attenzione e l’interesse approfondito degli appassionati, celebrare l’originalità di un autore ecc.; dall’altra Internet, un sistema non protetto, spesso anonimo, dove il valore culturale è dato al contrario dalla moltiplicazione, dalla quantità di versioni, dalla capacità di diffondersi in circuiti diversi, sempre più distanti dal contesto originale, raggiungendo un pubblico spesso casuale e incredibilmente distratto.

In galleria si celebra l’immagine ricca, unica, ad alta definizione; mentre la rete è il regno delle immagini povere, sporche, che circolano più velocemente e si moltiplicano all’infinito perdendo addirittura traccia dell’autore. I parametri di successo sono quasi inversi ma penso che si completino a vicenda, perché il sistema dell’arte sa apprezzare il fatto che un lavoro partecipi anche a una cultura più ampia, che l’artista si sforzi di non confinare le proprie idee a una cerchia iper-ristretta di addetti ai lavori.

FM: La rete può essere anche un ottimo “editor”: se si è generosi e si condivide materiale inedito si può ottenere feedback prezioso. È come avere un pubblico enorme e sincero – perchè disinteressato – al quale sottoporre ogni genere di idea per verificare se, tra il mare di banalità, ci sia anche qualcosa da salvare.

DQ: Nei vostri ultimi progetti è emerso con forza il tema dell’invisibile, o di una visibilità più discreta, che richiede sforzo e ricerca per essere esaudita. Ad esempio, i video di BEFNOED (2014) sono disseminati su oscure piattaforme di videosharing, e in sede espositiva sono visualizzati su schermi che si negano allo spettatore, costringendolo a performance fisiche per essere esperiti. Don’t Follow the Wind (2015 – in corso) è un progetto espositivo che vi ha visti nascondere delle opere d’arte nell’area radioattiva di Fukushima. I video di Dark Content (2015) sono accessibili online solo via TOR [sistema di comunicazione anonima per Internet, ndr]. Cosa vi ha portato a sviluppare queste strategie di “sparizione”?

EM: Negli anni Novanta eravamo ossessionati dalla visibilità – del nostro lavoro, non di noi stessi. Ci chiedevamo perché sforzarsi di organizzare una mostra che verrà vista da trenta amici, quando in Internet potevamo raggiungere milioni di persone in tutto il mondo, saltando tutti gli intermediari. In questo senso la rete sembrava un luogo selvaggio, senza confini, quasi utopico.

Oggi, paradossalmente, la mia sensazione è che la rete si sia ristretta: passiamo tutto il tempo negli stessi siti, è un misto tra un resort iperaffollato e il Panopticon. In questo nuovo panorama stiamo cercando luoghi in rete un po’meno esplorati, almeno culturalmente, magari bizzarri, come la Darknet, dove potrebbe succedere veramente qualcosa di inaspettato.

DQ: Dark Content, il vostro ultimo lavoro, indaga un aspetto ambiguo della sorveglianza del lavoro online, quello della moderazione dei contenuti Internet. Da cosa siete partiti, e dove siete arrivati con questo progetto?

FM: Tutto è iniziato quando il nostro video No Fun (il mio suicidio messo in scena in una chat pubblica, e commentato da ignari spettatori) è stato rimosso da YouTube. Ci ha sorpreso molto, perché lo stesso video era esposto in musei e gallerie in giro per il mondo. Così abbiamo iniziato a indagare il processo di filtraggio dei contenuti in rete.

Se prima credevamo che certi contenuti vengano rimossi automaticamente da un software, dopo essere stati segnalati come “inappropriati” da un certo numero di utenti, abbiamo scoperto che non funziona così, ma che il processo di rimozione è invece eseguito da persone in carne e ossa. Ci siamo allora immersi nell’oscuro mondo dei moderatori di Internet. Questi “filtri umani” sono pagati per guardare le immagini e i video che vengono segnalati dagli utenti, e decidere se devono rimanere online o scomparire: omicidi, torture, stupri, pedofilia, il peggio dell’umanità. I moderatori che pattugliano i social media più popolari sono decine di migliaia, ma sono anche, per molti motivi, una forza lavoro invisibile.

Dopo un anno di ricerche abbiamo finalmente trovato il modo di approcciarli; ne abbiamo quindi intervistati un centinaio, e successivamente trasformato le interviste più interessanti in brevi episodi video, che pubblichiamo nella Darknet e installiamo in musei e gallerie.

EM: Dalle interviste sono emerse anche richieste non giustificabili con la natura pornografica o violenta dei contenuti, ma di natura più politica – altrimenti, perché chiedere, durante la campagna elettorale americana, la rimozione di tutte le foto di Osama bin Laden?

Molti moderatori sostengono che non ci sia censura perché loro lavorano per aziende private. Una posizione problematica: il New York Times è un’azienda privata, ma ha una certa responsabilità per quello che decide di pubblicare o meno. I social media non rientrano in questa categoria. Li consideriamo dei mezzi neutrali che noi utenti riempiamo con i nostri contenuti, li percepiamo come degli specchi della società. Ma se sono degli specchi, allora sono parecchio deformati, e ovviamente influenzano il modo in cui viviamo.

FM: Abbiamo guadagnato la fiducia di uno dei moderatori, che adesso ci sta passando di nascosto le linee guida delle varie aziende per cui modera i contenuti. Solitamente queste guidelines sono segrete, e poterle finalmente vedere ci aiuta a disegnare una mappa della moralità 2.0, per individuare dove sono quei confini invisibili tra il morale e l’immorale, il permesso e il proibito. Le abbiamo stampate su pannelli isolanti industriali che, come le guidelines, servono a filtrare, a proteggerci, ci circondano ma allo stesso tempo sono invisibili, nascosti nei muri e nei soffitti.