Nel corso di oltre venticinque anni di ricerca sui linguaggi dell’arte e sul ruolo etico dell’artista, Eva Marisaldi (1966, Bologna) ha indagato la quotidianità nei suoi aspetti meno spettacolari e più celati, mostrando il gradiente d’inespresso degli avvenimenti. Mediante l’uso del potere immaginifico del gioco e del détournement, l’artista invita lo spettatore a leggere criticamente il presente.

Marisaldi si è distinta sulla scena internazionale per l’attitudine a far convivere la ricerca concettuale con la poiesis , la riflessione analitica con il coinvolgimento emozionale, la scienza e la tecnologia con la cultura umanistica. Il suo lavoro porta alla luce quelle “trasformazioni silenziose” che definiscono i cambiamenti secolari della cultura; mutamenti profondi nella storia dell’umanità che si celano sotto la superficie dell’apparente, messi in evidenza dal filosofo François Jullien, secondo il quale ancora oggi l’uomo fa ricorso a modelli e pratiche molto antiche impiegandoli nella narrazione e nella rappresentazione della modernità. Nell’intervista che segue, Marisaldi ripercorre alcune tappe salienti della sua ricerca con Marinella Paderni.

Nel 1993 Achille Bonito Oliva t’invitò a esporre alla 45a Biennale di Venezia con un tuo progetto inedito incentrato sull’immagine fotografica. Partiamo da questo primo importante esordio nel mondo dell’arte: ti eri diplomata in pittura da poco all’Accademia di Belle Arti di Bologna e in quell’occasione avevi presentato una grande fotografia, in controtendenza sui tempi.

Nella sezione “Aperto” della Biennale di Venezia presentai una fotografia stampata in formato manifesto stradale, in bianco e nero, che mostrava un uomo in un ambiente di lavoro poco attraente (un canile municipale) ma illuminato da un raggio di sole. Il titolo è Una coda finale (1993), la stampa era posizionata su una parete scelta per essere vista come una delle ultime cose prima di uscire dalle Corderie. Il titolo veniva da un seminario di sceneggiatura della Cineteca di Bologna, che avevo frequentato. In gergo cinematografico “una coda finale” lascia intendere una scena, un fotogramma creato per essere richiamato alla mente come elemento iconico che riassume il senso generale del film. Mi piaceva pensare che con quell’immagine avrei suscitato la curiosità di scoprire cosa avrei fatto in seguito. Ero molto giovane e la presenza in una Biennale, l’attenzione che comporta, è difficile da gestire. Ero uscita da quattro anni dall’Accademia di Bologna, frequentavo il DAMS dipartimento Spettacolo. Ricordo che la foto piacque a Paul McCarthy e alla sua assistente Toba Khedoori.

La curiosità che destò Una coda finale portò all’invito a un’altra importante biennale, quella di Istanbul del 1999. Lì presentasti l’opera video Untitled (1999) sulle tradizioni di matrice religiosa che persistono sotto traccia nella cultura popolare contemporanea, le99 e Analfabeta (1999), un pozzo di legno accompagnato da una traccia sonora di un tonfo ripetuto di libri. Due lavori diversi tra loro, accomunati dall’epifania di certe pratiche ancestrali che ancora oggi hanno una risonanza profonda nella vita dell’uomo contemporaneo – il pellegrinaggio come viaggio di ricerca nel primo, la pratica della lettura nel secondo.

Avevo letto un libro di Ilario Rossi, un antropologo discepolo di Ernesto de Martino, che descriveva rituali praticati fino agli anni Settanta del Novecento da cattolici in Puglia, in occasione di pellegrinaggi. Nelle descrizioni di tali pratiche c’era un aspetto teatrale, performativo, pagano, che ne suggeriva un’origine antica, sicuramente precristiana, probabilmente importata. Decisi di rimettere in scena queste azioni in Untitled insieme ad Andrea Gnudi (che ha collaborato con Marisaldi in diversi suoi lavori, ndr), ad esempio scrostare i muri, adornare le capre, tagliarsi i capelli, farsi legare a un albero, decontestualizzandole e riproponendole in location anonime.

Tra le azioni descritte c’era anche una preghiera dedicata agli analfabeti. Non riuscivo a formalizzarla in azione performativa, così è nato l’oggetto pozzo, col sonoro dei libri che cadono. Pensavo che fosse un intervento opportuno alla Biennale di Istanbul, che è un crocevia tra culture e religioni. In realtà non so bene come sia stato interpretato il video. Invece alcuni anni dopo fui invitata a esporre alla Biennale di Alessandria d’Egitto, e riproposi il lavoro in forma di una serie di fermo immagine da Untitled stampati su alluminio. Quest’opera ritornò danneggiata, scarabocchiata, evidentemente non era stato capito il mio intento e qualcuno si era sentito offeso. D’istinto la gettai, ma oggi me ne pento.

Altra tappa rilevante del tuo lavoro è stato l’invito di Harald Szeemann alla 49a Biennale di Venezia del 2001. Hai esposto un gruppo di piccoli bassorilievi in gesso. Le tavolette raffiguravano corpi abbracciati nell’atto di baciarsi. Le immagini erano appena percepibili, il bianco del materiale rendeva ancora più effimeri, fuori dal tempo, i gesti del linguaggio amoroso. Qual era l’intenzione originaria di questo lavoro?

I bassorilievi, dal titolo Senza fine (2001) erano realizzati partendo da immagini prese da giornali e film, rimodellati in 3D da Enrico Serotti, che poi le stampava con una macchina a controllo numerico direttamente sulle tavolette grezze. Il lavoro piacque a Szeemann, che avevo incontrato due anni prima e che aveva continuato a seguire la mia ricerca senza però mai coinvolgermi prima di allora. Vidi in lui accendersi lo sguardo, quando gli mostrai i gessetti, che non conosceva. Erano stati presentati alcuni mesi prima alla galleria S.A.L.E.S. a Roma, senza suscitare particolari entusiasmi.

Senza fine è una serie di immagini che evidenziano vari tipi di contatto fisico tra le persone. Al PAC di Milano questa serie non ci sarà, ma esporrò dodici nuovi bassorilievi creati appositamente.

Nella mostra al PAC esponi una quarantina di opere tra installazioni, fotografie, video, teatrini, disegni e ricami. Come dialogano tra loro? C’è un elemento conduttore o hai seguito una particolare cronologia?

Per certi versi è un montaggio di lavori vecchi e nuovi. Credo ci siano più vene. Pensieri attorno alla scultura, lavori prima e dopo l’opera Musica per camaleonti (2003) – un video girato in Madagascar per una mostra che ho potuto realizzare grazie a Massimo Minini. Quel viaggio non mi è scivolato addosso, anzi, ha cambiato il mio sguardo sul mondo. Presenterò anche materiale video del passato, editato per l’occasione. Mi interessava anche instaurare una specie di dialogo con Melotti, artista che ho sempre apprezzato, e forse sono un po’ spericolata, ma l’ho fatto.

Nella costruzione del percorso espositivo tu e il curatore Diego Sileo avete riservato una particolare attenzione al rapporto con lo spettatore e alla sua esperienza?

Certamente abbiamo pensato allo spettatore, cercando di creare un percorso con tante vicende, storie, relazioni tra lavori. C’è anche una postazione, la Nastronave (2018), che presenta un montaggio di vari video di documentazione tra cui Circolare (2012), una serie di azioni pensate per una pista di autoscontri al luna park di Trento (con Maurizio Mercuri, Marco Samorè, Francesco Voltolina, Liliana Moro, Marco Vaglieri, M+M, Diego Perrone, Italo Zuffi, Emilio Fantin, Gosia Turzeniecka, Cesare Viel e la musica di Enrico Serotti) e collaborazioni con altre persone con cui ho interagito. Ci saranno anche alcune incursioni del Teatro dell’Elfo, e la cosa mi fa piacere perché sono stata un’entusiasta della prima ora – da ragazzina avevo in camera il poster di Dracula, mi piacque molto anche Nemico di classe.

Parliamo di un altro elemento importante della tua ricerca, il suono, posto in dialogo con le immagini. Un lavoro sui suoni naturali, urbani o riprodotti strumentalmente, intrapreso proprio grazie alla collaborazione con Enrico Serotti. Come è nato l’interesse per il suono e che rilevanza ha nel tuo lavoro?

Quando ci siamo conosciuti, non collaboravamo insieme molto strettamente, Enrico aveva uno studio di registrazione e si occupava essenzialmente di produzioni musicali. Però io avevo qualche richiesta, e lui mi accontentava. Andammo a Cervia a registrare il suono dei cavetti di acciaio delle barche a vela nel porto turistico, per il lavoro Una ragazza senza un gioiello (1999); poi registrammo un suono di una persona disagiata, una sorta di lamento-canto che echeggiava da una finestra vicino a casa dei miei, per il lavoro Estate (1994); poi i rumori del mio stomaco per Wanderer (1997), un arazzo ricamato a ricordare un paesaggio cinese, con sonoro; dei bisbigli di ragazzine adolescenti per la mostra Minima arteria del 1995 alla galleria Massimo Minini. Poi gradatamente abbiamo iniziato a realizzare video e animazioni, oggetti animati, e il suono è diventato un elemento spesso presente, a volte protagonista come ad esempio l’installazione Cornucopia (2003) nella quale tutti i lavori della mostra sono generati dal suono.

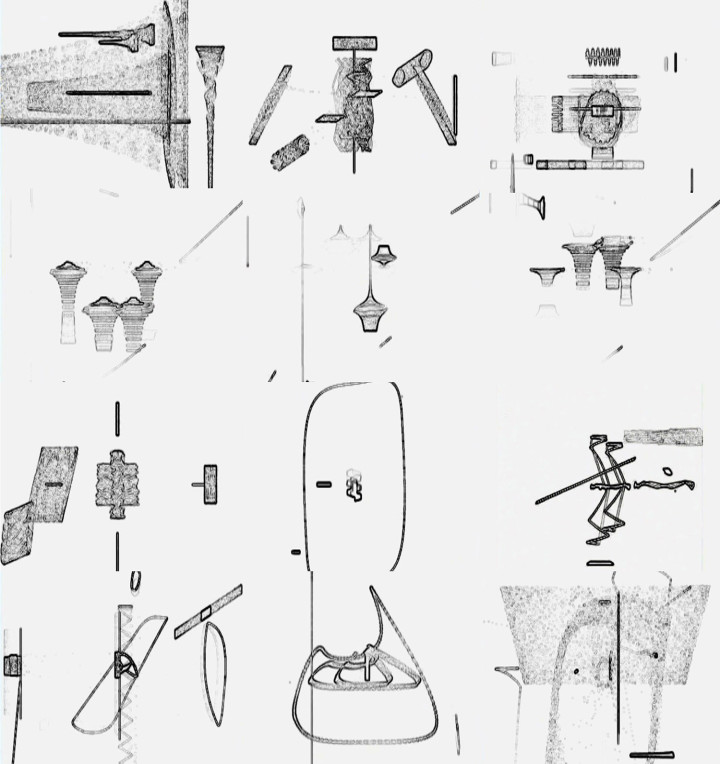

Oppure Democratic psychedelia (2006), una sorta di tavolino con una lampada e un oggetto semovente su molle e corde di chitarra che danza e suona ritmi e movenze auto-generate dal suo software; o ancora la protagonista del video Porto fuori (2007), una “marching band machine” che suona delle piccole percussioni, sempre con ritmi auto-generati e sfila sui tre chilometri del molo Zaccagnini di Ravenna con il transito delle navi sullo sfondo – questo video è in mostra.

Ci sono anche due nuovi lavori nella mostra in cui abbiamo fatto risuonare la carta, in un caso mediante eccitatori magnetici, nell’altro con spilli su 45 giri in vinile.

Avremo anche un disco LP che uscirà a dicembre, Music first (2018), una raccolta di musiche composte da Enrico per i lavori, con una documentazione visiva all’interno del disco e un testo critico di Guido Molinari. Purtroppo per i lavori multimediali, le foto dei cataloghi non rappresentano una documentazione esaustiva, e molta parte dei sonori prodotti in queste circostanze finiscono per essere dimenticati. Ecco il perché di questo disco.

La tua ricerca esplora le sfasature tra visibile e invisibile. Inumare, dissotterrare, riesumare, portare alla luce. Azioni che nel tuo lavoro assumono una qualità “ecologica” volta a chiarire la complessa fenomenologia del presente (sia dal punto di vista scientifico che storico) e a liberare l’inespresso. Come inizia questo processo?

Tra visibile e invisibile, come dici, è una questione di attenzione. Alcune persone sono attente a questioni “altre”. A volte seguo un “invito” che arriva da una conversazione. Molti lavori sono nati così. Nel corso degli anni il lavoro con Enrico ha portato a pensieri sonori e animati. Altri lavori nascono dalla lettura. Altri dalla frequentazione di Internet. Ho un interesse per le forme creative collegate alla sopravvivenza spicciola, che spesso si presentano in forme interessanti. Un’indagine sulla rilevanza estetica involontaria?