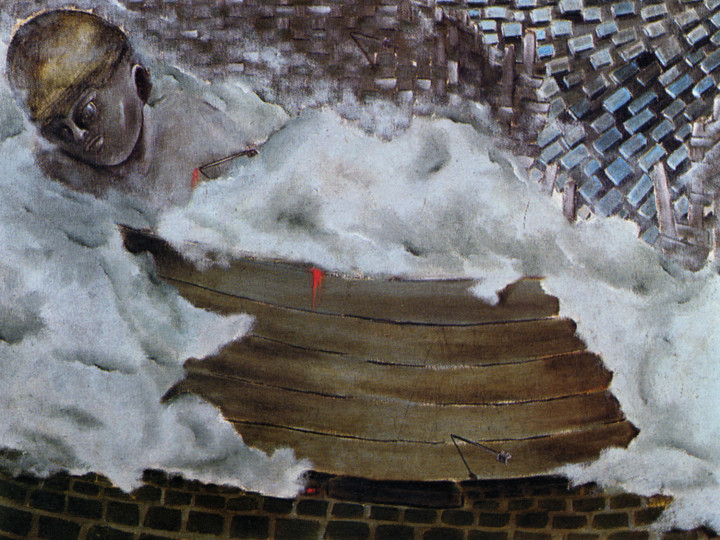

L’atmosfera che si respira davanti ai quadri di Bonami è mitica e atemporale; in essi ogni frase — le uniformi indistinte dei personaggi, i copricapo senza riferimento etnico, le fasciature, le trame, i grandi cieli scenografici e le città scheletrite degli sfondi — appare costruita su elementi denotativi e sintetici, mai connotativi o descrittivi. Bonami ha scelto di usare una tecnica tradizionale, il colore a olio, e uno sviluppo dell’opera figurativo: il nuovo vuole cercarlo nel quadro, non fuori di esso.

Francesco Bonami: Penso che le tecniche tradizionali concentrino maggiormente l’artista sul lavoro che svolge; e poi gli ultimi vent’anni ci hanno coinvolto in un grosso equivoco, per il quale la varietà del mezzo espressivo voleva farsi anche la novità dell’espressione stessa. Credo in un’esecuzione meditata, lenta, graduale: l’impeto del lavoro mi rende perplesso e mi sembra che lasci allo spettatore un’emozione solo transitoria.

Angela Vettese: Quindi progetti a lungo i tuoi quadri.

FB: Non esattamente: quello di cui ho bisogno per iniziare a dipingere è una struttura base, uno schizzo. Un progetto troppo compiuto rischia di esaurire la mia stessa curiosità nei confronti del lavoro: deve restare anche per me qualcosa di inesplorato da affrontare.

AV: Allora inizi un quadro come si parte per un viaggio del quale si conosce la direzione e non la meta: un po’ come accade ai protagonisti dei tuoi quadri.

FB: La pittura è infatti per me un po’ come il viaggio di un solitario. Per questo amo El Greco, un pittore che resta isolato dal suo contesto e che procede per una strada autonoma.

AV: Vuoi dirmi che persegui per scelta il tuo isolamento artistico?

FB: Non per scelta. Il mio lavoro si isola da solo, automaticamente. D’altro canto, non credo nei gruppi. Alla fine degli anni Settanta l’arte si stava esaurendo e un individuo solo non sarebbe stato capace di sfondare il muro del concettuale: l’organizzarsi in gruppo della Transavanguardia nasce da una debolezza dei singoli. Riunirsi li ha resi più potenti in una certa fase, ma superati gli ostacoli più grossi il gruppo non serve più e rischia di costringere il lavoro entro limiti troppo angusti.

AV: Nella tua produzione affianchi ai quadri qualche scultura. Il tuo è un lavoro “di porre”, che costruisce la forma attraverso strati sovrapposti di garza e gesso. È una tecnica lenta e progressiva, che aspetta che la materia indurisca e che esige ritocchi successivi. In che rapporto stanno tra loro la tua pittura e la tua scultura?

FB: La scultura rappresenta per me un tentativo di rimanere attaccati alla vita, e mi piace meno proprio per questo. È fatta di tre dimensioni ed è ancora sensibile, emotiva. La pittura raggiunge un grado di astrazione maggiore perché si svolge solo su due dimensioni. Nella pittura le cose sono più vicine alla mente e ci si accosta a uno stato simile a quello della morte: due persone vive non possono che essere tra loro estranee, non fosse altro che per lo spazio che le separa; ma dopo la morte chi resta vivo può fare dello scomparso un pezzo di sé, introiettarlo come si fa per un’idea.

AV: Le tue opere sembrano infatti voler raccontare una storia paradigmatica e hanno come perno la riflessione sulla morte.

FB: È un tema cresciuto lentamente. Mi rendo conto che la gente vive la morte come la tragica negazione, come un nulla inquietante. Mentre è la cosa più solida e nuova che esista.

AV: Nuova?!?

FB: Sì, perché ha mantenuto intatti il suo mistero e il suo fascino.

AV: È interessante il fatto che sai posare sulla morte uno sguardo raro, non conflittuale.

FB: Non ne faccio un evento cataclismatico, né traccio delle ipotesi sul dopo: semplicemente affronto con serenità il suo mistero.

AV: Quadri come Terzero Dia, Indian File, Se ci perderemo mi avevano fatto pensare che tu formulassi quantomeno l’ipotesi di una morte come punto mediano e non come termine.

FB: Penso semplicemente che la morte rappresenti un confine, un potente rivelatore di differenze. Ma l’interpretazione resta libera: ognuno vede nel quadro quello che vuole.

AV: Lo spazio drammatico delle tue sculture si contrappone, a mio parere, a quello epico e pacificato dei tuoi quadri conservando quell’unico punto di contatto, il riferimento al confine della vita. Però nella pittura trovo una spinta alla trascendenza che nella scultura è presente soltanto come elemento embrionale.

FB: Questo accade perché la scultura è troppo legata al lavoro e alla materia, quindi al contingente: lo scultore è meno libero del pittore. Anche per questo cerco di eliminare dal quadro tutti gli aspetti troppo legati al senso: il gesto, la materia, il colore troppo vivo.

AV: Usi infatti colori per lo più composti e abbassi i toni in eccessivo contrasto tra loro.

FB: È un modo per creare nel quadro unicità, una rete di rapporti armonici unitaria. Anche per quanto riguarda la struttura del quadro cerco di raggiungere l’astrazione dagli aspetti eccessivamente “sensibili” attraverso una staticità globale: non voglio suggerire movimenti per le figure né spazi da percorrere; tutto deve apparire fermo, bloccato, in equilibrio stabile.

AV: Infatti tendi a creare una serie di richiami dialogici tra grande e piccolo, figura e sfondo, che si organizzano in modo da escludere sbilanciamenti eccessivi della figurazione.

FB: Questo vale anche per la luce: nei miei quadri non la faccio mai arrivare in modo rifratto o incidente, non le permetto di creare uno spazio di ombre e brillantezze. Tutto deve restare immerso in un chiarore uniforme e “oggettivo”.

AV: Non sembra ti interessi un’adesione di chi guarda basata sulla “bellezza”, dal momento che eviti qualsiasi estetismo accattivante.

FB: Il bello è una cosa pericolosa: c’è il rischio di considerare bello ciò che in realtà ti ricorda qualcosa di già visto e già apprezzato.

AV: Sei un pittore giovane, ma la tua pittura è già molto cambiata rispetto agli esordi. Su quale filo evolutivo si è mossa?

FB: Si è sviluppata in modo continuo e imprevedibile. Posso dire che è diventata più autonoma, si è sganciata dalle prime influenze.

AV: A me sembra che la tua pittura perda quegli aspetti di maggiore tragicità che ancora riaffiorano nella tua scultura e che derivano forse da un primo momento espressionista.

FB: Quando controlli meno una cosa, per esempio il tema della morte, controlli meno anche la tragicità che ti suscita. Del resto, crescendo e maturando si impara a non vedere più le cose da quel punto di vista. All’inizio il mio lavoro era più vicino a istanze di carattere espressionista, ma questo non vuol dire che io ora mi voglia contrapporre, per esempio, all’arte tedesca; considero semplicemente l’Espressionismo e la Transavanguardia come momenti che precedono il mio lavoro e che l’arte di questi anni si lascia dietro. Oggi non abbiamo bisogno di opporci violentemente a un’arte che si era fatta “ascetica”: siamo più liberi di pensare e agire, per questo abbiamo un impatto meno fondato sulla tragicità, da un lato, e sul lirismo, dall’altro. Penso che gli anni tra il ’70 e l’80 siano stati infami: tutto era drammatizzato e polare, impossibile evitare di scegliere da che parte stare; si viveva in mezzo a conflitti esasperati che toglievano di mezzo le sfumature di cui è fatta la vita.