1

Un artista entra in galleria con cinque pannelli di legno colorato, quattro morsetti d’argento e ottanta chili di farina. Con grande dispendio fisico, comprime diversi strati di farina in forma cubica all’interno di pannelli tenuti assieme dai morsetti. Allentata la tensione e tolte le pareti, apparirà un cubo o un ottagono di farina ben compattato. I pannelli laterali saranno disposti a terra, su ciascun lato, a croce greca (croci e cubi vanno a braccetto: una croce romana è la figura formata dalle sei facce di un cubo aperto). Il pannello superiore sarà addossato al muro della galleria, con tre ideogrammi: due di simboli runici, uno con la croce a sette braccia, un indizio del suo autore: Francesco Gennari.

Da questo lavoro in situ nasce La degenerazione di Parsifal (Natività), una delle sue opere più emblematiche. Esposta per la prima volta alla galleria Tucci Russo nel 2006, La degenerazione di Parsifal (Natività) copre in realtà più di un decennio, fino a Greetings from the Moon alla galleria Esther Schipper di Berlino nel 2018. L’accenno al suolo lunare mi ricorda l’installazione di Fabio Mauri, che aveva fatto ricorso a uno spesso strato di perlinato di polistirolo (Luna, 1968).

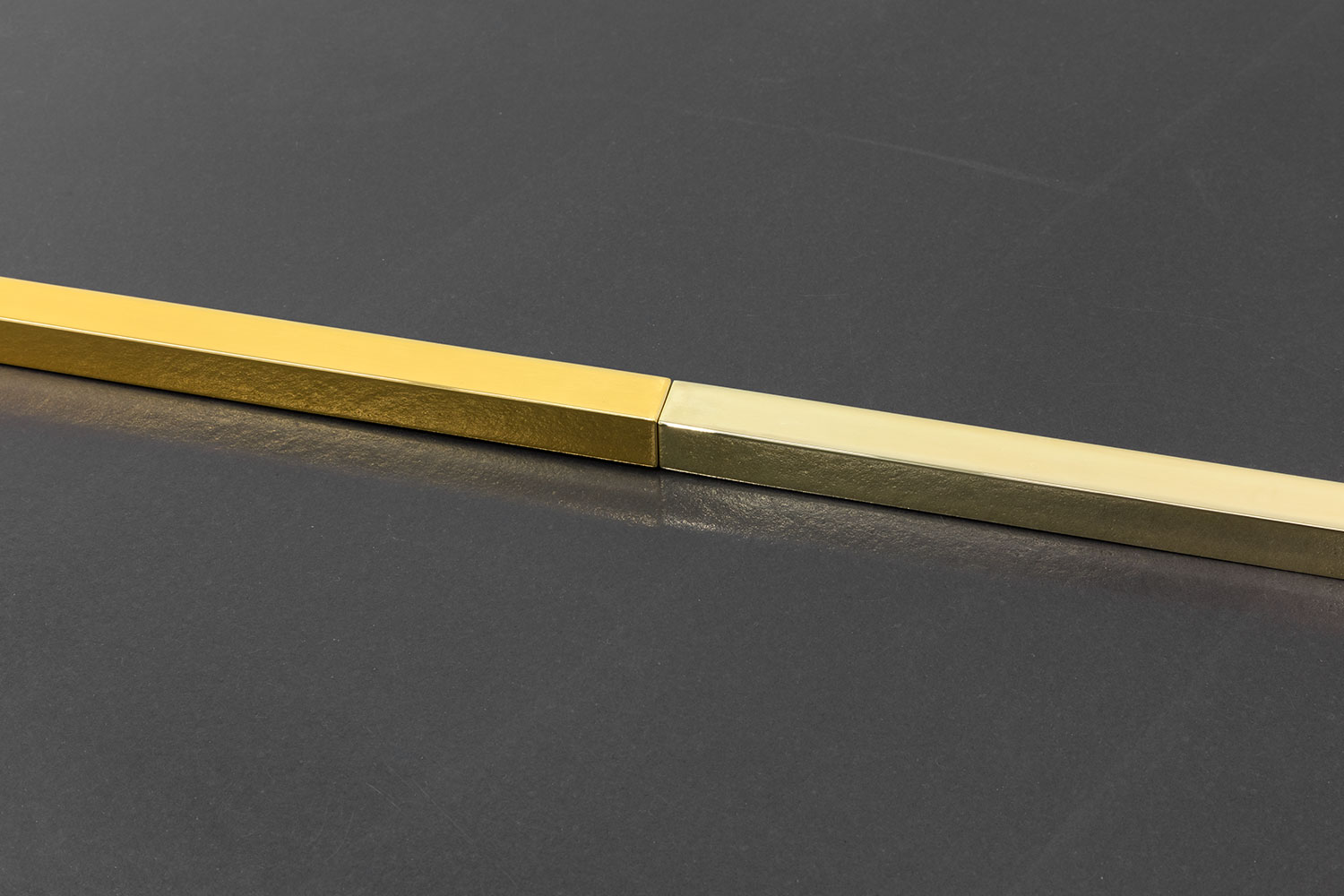

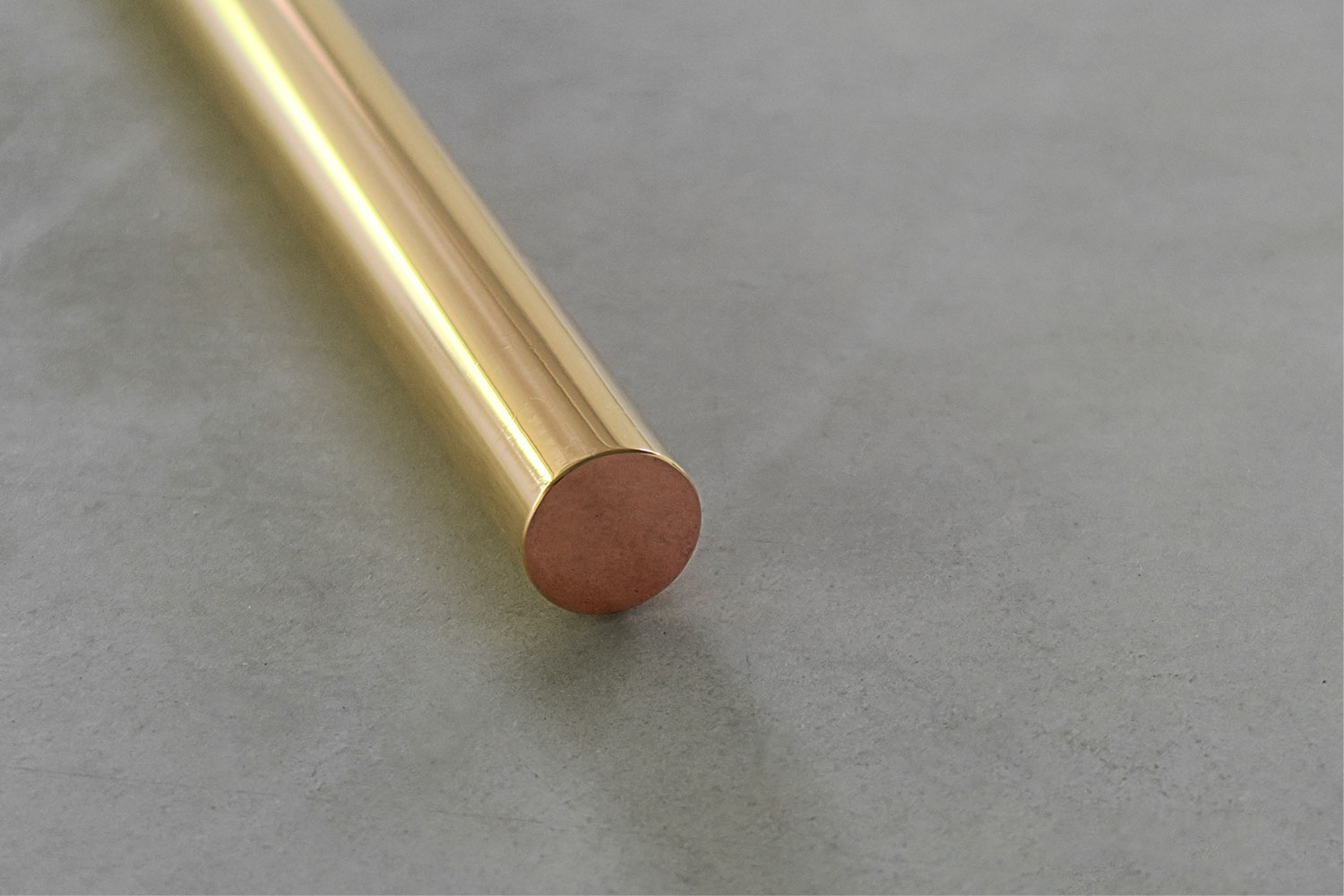

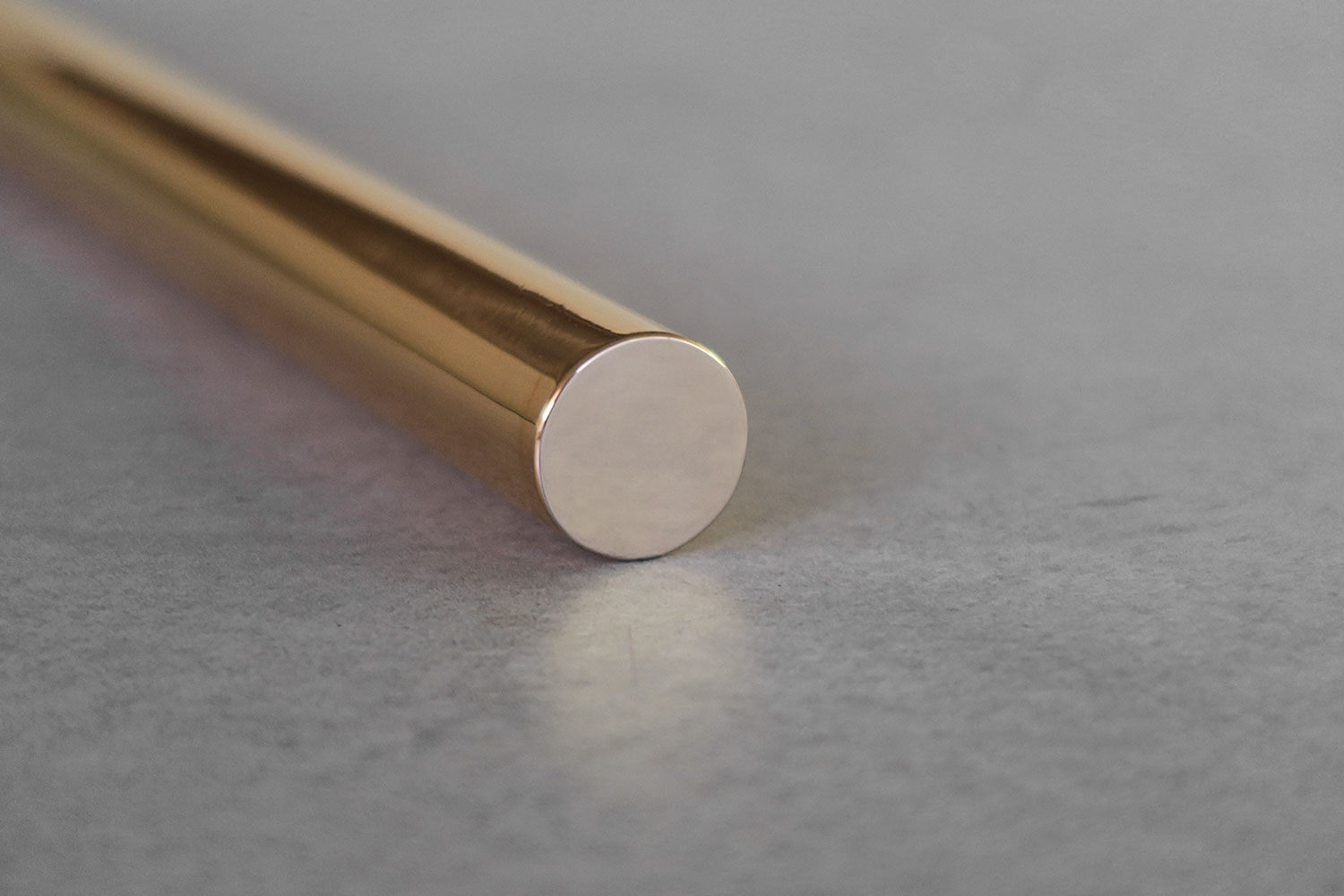

In quest’arco di tempo si succedono quattro diverse tipologie della scultura di Gennari: la prima con lastre di vetro riflettenti dipinte di rosso sul retro e attaccate a lastre di legno laccate in rosso. La seconda, con le lastre nere e i morsetti in acciaio inox (non più in argento). La terza con lastre e morsetti in acciaio inox. La quarta con le lastre in acciaio inox tenute insieme da viti (non più dai morsetti) e il volume di farina ottagonale (non più quadrato). Variabili le dimensioni che, secondo le intenzioni dell’artista, tendono all’infinito; variabile il peso che nella versione in acciaio sfiora i duecento chili.

Questa, in breve, è la genesi e la descrizione dell’opera nelle sue varie manifestazioni. Sufficienti per evocare la scultura minimalista, l’Arte povera e forse altre suggestioni (Brancusi, De Dominicis, Luciano Fabro, Claudio Parmiggiani). Davanti a un cubo poggiato a terra in un museo, lo storico dell’arte penserebbe subito “Minimalismo” o “Arte povera”. Presupposizioni e automatismi che costituiscono il suo demone dell’analogia. Il rapporto perlomeno formale con la scultura minimalista è certo innegabile, qui come in altri parallelepipedi quali Vorrei essere me stesso, ma solo alla luce del sole (2014) in alessandrite e vetro di Murano o Autoritratto tra un quadrato e un triangolo (2006) in marmo rosa e gin o in marmo nero. Non tornano tuttavia le dimensioni e il materiale prescelto, lontani dall’estetica industriale e seriale del movimento americano. Lo stesso vale per l’approccio concettuale riguardo al quale Gennari accenna ai biscotti di Giorgio De Chirico senza abbracciarne però le soluzioni formali.

Ora, sento che insistendo su questi riferimenti non otterrò una migliore comprensione del pensiero visivo di Gennari. Con una sensibilità non impensierita dal desiderio di apparire contemporanea ma neanche inattuale, con un fare intuitivo che lo ha indotto a scrivere in bronzo, all’inizio della sua carriera, Nessun concetto nessuna rappresentazione nessun significato (1998-99), Gennari fa un balzo prodigioso oltre la storia e l’attualità socio-politica. Non resta che tornare alla scena iniziale.

2

Sono davanti a una scultura di farina, una contraddizione in termini, se la scultura mantiene la sua forma e la sua massa (fuse nella stessa entità) per un tempo che possiamo definire museale. Rifletto così all’importanza che i materiali hanno nell’opera di Gennari: “È sicuramente vero che all’origine delle mie opere c’è il mio vivere ma è altrettanto vero che la mia sensibilità soggettiva si confronta con la materia, con tutta la materia che il mondo può darmi, e genera infine una visione autonoma che è l’opera d’arte”1.

La farina è mutevole: per quanto leggera, può imitare la compattezza di una materia dura, una di quelle in cui si è espressa la scultura nel proprio corso storico; il suo colore immacolato non è lontano dal marmo. In un contesto geologico, viene persino riferita alla roccia, come nella farina fossile o diatomite. La farina vive di trasformazioni, compimento di un processo che comincia col grano e, allo stesso tempo, matrice di future trasformazioni.

La farina è friabile: per quanto compattata, perde la sua struttura al minimo smottamento e persino soffiandoci sopra. Sgretolandosi ricorda una cava di gesso, un ghiacciaio che si liquefa, un’erosione geologica. Uno smottamento più che un’esplosione della forma, in quanto la farina, per quanto compressa, resta un materiale innocuo che non produce energia. Non si danno bombe di farina se non in qualche gioco infantile, sebbene dalla farina fossile, non dimentichiamocelo, si ricava la dinamite.

La farina è malleabile: per quanto sfaldabile, è la quintessenza della massa. È l’impasto da cucina, “la pasta che si plasma prima della cottura della galletta, del pane o del vaso, individuati. Un tozzo di pane o un feticcio, posati là, vengono da una massa di pasta umida e compatta”, come scrive Michel Serres2, che associa la massa al macerare: “La massa mescola della terra e dell’acqua o del solido e dell’umido fluido, preliminarmente senza unità né luogo, insiemi amorfi da cui verrà lo spazio”. Un plasmare la pasta e separare le masse che torna nella mole o nel verbo “to make”.

La farina è una delle sostanze organiche più antiche mai usate dalla specie umana – sin dal Paleolitico superiore, se pensiamo alla grotta Paglicci nel Parco Nazionale del Gargano in Puglia. Qui, è notizia recente, gli archeologi hanno ritrovato un pestello di pietra usato per macinare la farina – la più antica del mondo, risalente a 32000 anni fa –, come testimoniano le tracce di granuli di amido sulla sua superficie. La farina è legata anche alla venerazione degli idoli: nella bottega del padre Terah, Abramo nutre di farina gli idoli. Per dimostrare l’assurdità di tale pratica, prende a bastonate le statue, riferendo al padre che lui non ha alcuna responsabilità; la colpa è delle statue che si sono litigate la farina! Una storia talmudica ripresa da Bruno Latour in Iconoclash3. La simbologia della farina bianca torna inoltre nel Medioevo, ad esempio nel capitello della basilica di Vézelay (XII sec.), dove Mosè versa il grano in un mulino mistico che lo trasforma in farina.

Malgrado la sua storia millenaria, rarissimo è l’utilizzo della farina nell’arte contemporanea. Mi viene in mente un’azione di Bruce Nauman che, sul pavimento del suo studio, ogni giorno e per un mese, crea diverse configurazioni con una pila di farina – secondo Benjamin Buchloh uno dei primissimi casi di process sculpture4. Nauman ne trae un video, una performance per un ipotetico programma televisivo che non può non ricordare i gesti di Jackson Pollock sulla tela stesa a terra fotografati e filmati in 16 mm da Hans Namuth (Jackson Pollock 51, 1951).

3

Quando, nel 2015, il critico Simone Menegoi chiede a Gennari quanti materiali avesse utilizzato fino ad allora, si vede recapitare una lista con una cinquantina di voci5. Tra queste ricorrono sostanze che rientrano nel novero della tradizione artistica come marmo, piombo, oro, vetro di Murano, terracotta, legno, argento, fili di cotone; e altre che le sono estranee: oltre alla farina, gin, sciroppo di menta, scorze d’arancia, beignets e tuorlo d’uovo, cacao in polvere, zollette di zucchero, marmellata di fragole, panna montata, sciroppo di amarena, coleotteri, vermi, ragni, insetti vivi e morti, fossili, spesso combinati. Penso alla zolla di terra ricoperta di oro e contenente un ragno e un lombrico, microrganismi e radici (Microcosmo, 2000-2001) o i sei vermi, sei ragni e sei semi contenuti nel cubo di terra ricoperto di vetri colorati (0,55%, 2016).

Nessuna distinzione tra materiali nobili e umili, nessuna concessione alla storia del medium scultoreo. Ma dire questo è riduttivo, perché possiamo ancora cadere nella trappola di scindere la materia dal concetto, dimenticando che “la materia è concetto” come Gennari ripete di frequente. “Nelle mie opere parlare di concetto e materiale è praticamente la stessa cosa, essi si intrecciano in modo irreversibile e ognuno sostiene e determina la scelta dell’altro. A volte è il materiale che mi suggerisce il concetto che sosterrà l’opera, altre volte un concetto trova il suo compimento solo quando è sostenuto da un determinato materiale. Difficile stabilire un ordine cronologico o una genesi di come questa unione avvenga, però avviene, e io me ne accorgo subito”6.

Questo passo mi fa riflettere. Nello specifico al fare in quanto progetto, un punto di vista secondo il quale in un primo momento abbiamo l’idea di ciò che vogliamo realizzare e, in un secondo momento, ci procuriamo i materiali necessari alla sua realizzazione. La materia fornita dalla natura prende così la forma corrispondente alla nostra idea mentale. Una sostanza naturale si fa cultura, una materia del mondo esterno si piega alla forma generata dalla mente umana, un’immagine interna s’impone sulla materia esterna. Tale trasposizione produce un artefatto: un pezzo di pietra diventa un’ascia, un mucchio d’argilla un vaso, del metallo fuso una spada.

Una concezione ilemorfica (dal greco hyle, materia, e morphé, forma) come ci ricorda l’antropologo Tim Ingold7. Al fare in quanto progetto egli oppone un fare in quanto processo di crescita, confluenza di materie non inerti ma attive e vive, dotate di un potenziale generativo. I materiali non sono passivi ricettori di una forma ma hanno proprietà dinamiche, allo stesso modo in cui le forme emergono dal fare e non da un mondo di cose già fatte e date. Al di là del dualismo materia-forma, gli artefatti evolvono quanto gli organismi; a distinguerli è solo un diverso grado d’implicazione umana nella generazione della forma.

In altri termini, non basta avere in testa il progetto di una cosa affinché la cosa sia fatta, per citare il rischio incorso dall’estetica minimalista e concettuale. Non sorprende che l’opera di Gennari sia spesso qualificata come alchemica, se pensiamo che l’alchimista, come ci ricorda ancora Ingold, s’interessa alle materie non per quello che sono ma per quello che fanno.

4

Torno davanti alla scultura di farina. La sua struttura esterna isola e protegge il fragile contenuto interno, finché Gennari rimuove i morsetti e le pareti di legno. La squadratura del cubo o dell’ottagono è geometricamente impeccabile. Questa è l’opera, al di là del modello antropomorfico per cui la scultura – tradizionale ma anche astratta e persino minimalista – è concepita come un oggetto con un suo interno. Ma soprattutto: qui finisce l’intervento dell’artista e qui comincia l’azione degli elementi. Progressivamente si sviluppano due materiali prima assenti: vermi e farfalle. Infatti, indipendentemente dalla sterilizzazione della farina e dal furore geometrico di Gennari, alcune uova sopravvivono nel materiale organico, soggetto a un progressivo deterioramento. Questa è la sorte inesorabile del cuore di farina esposto agli elementi e non solo allo sguardo dell’artista e poi degli spettatori.

È un momento cruciale, segnato dal passaggio dall’ordine geometrico all’ordine naturale che trasgredisce la staticità del primo. L’ordine geometrico è imposto dall’artista durante l’installazione, quello naturale è governato da forze elementari su cui egli non esercita alcun controllo. “Una volta aperta, è la natura a generare la forma scultorea e la sua evoluzione. Io non posso né voglio intervenire”, mi dice Gennari. Il fare è ormai nelle mani della natura, della forza di gravità, della materia organica, dell’umidità dell’aria. Morte della metafisica, nascita della fisica.

Dal cosmo al caos, dal cubo al cumulo, dalla forma all’informe, dall’artificiale al naturale: La degenerazione di Parsifal (Natività) offre così una cosmogonia in cui si origina la scultura quanto la vita. Con una sineddoche, la scultura sta per la natura stessa e non, come nella tradizione della pittura di paesaggio, per la rappresentazione della natura.

Ma se la natura procede per cicli e non per bruschi passaggi dall’ordine all’entropia, vale la pena concludere con una domanda aperta sorta davanti a quest’opera: Che il cuore di farina stia, oltre che per la natura, anche per l’artista? Che il suo titolo segreto sia Autoritratto come cubo di farina, un autoritratto metafisicamente ambiguo, per citare un’opera del 2003? Che la nascita ricordata dal titolo sia quella di un sé, di un essere organico e articolato, ben architettato, ma su cui il tempo avrà la meglio, sgretolandolo pian piano, granello dopo granello, in un lento processo di erosione? Domande legittime, considerata la tendenza di Gennari a moltiplicare o diffrangere il suo io nel suo “corpus di opere”, un’espressione eccezionale che rimanda a una dimensione fisica che non si sa più se riferire alla scultura o all’artista.

Come Gennari, in finale, mi confida: “Parsifal è nata come opera totale contenente la vita e la morte secondo le leggi della natura, entropia, gravità, umidità, natura organica della materia. Il concetto è immutabile per questo è il centro fisso del mio sistema e del mio paesaggio”.