Da una formazione che presuppone uno spiccato senso spaziale Gabriele Garavaglia, sperimentando tra la produzione di immagini e l’installazione, non abbandona lo spazio ma estende la sua percezione arrivando all’idea di living-installation o walking-image, in cui apparentemente le cose coesistono sullo stesso piano. Influenzato dal concetto di “vague perfomance” di Dominique Gonzalez- Foerster e dall’idea del simulatore ambientale olografico (una tecnologia fantascientifica che ricrea scene realistiche), Garavaglia lavora sul terreno liminale fra realtà e finzione modificando ambienti e/o persone esistenti e spingendo ai limiti l’idea di performatività.

In questa conversazione con Alessandro Bava, l’artista attraversa la sua pratica artistica e il suo rapporto con l’architettura.

Alessandro Bava: Di recente sei stato a Los Angeles, sei stato nel deserto?

Gabriele Garavaglia: Sono stato lì un mese, mi serviva una pausa. Ho da poco aperto la mostra “Liftcore” al Museum im Bellpark in Svizzera, che è stata particolarmente impegnativa. Simultaneamente Miriam [Laura Leonardi] doveva girare un video nel deserto. Siamo stati nella Death Valley, a circa un’ora da Las Vegas, dove ci sono le Dumont Dunes, delle dune simili a quelle del Sahara, dove hanno girato diversi film sci-fi, per cui particolarmente spettacolari. È stato bello.

AB: Eri mai stato a Los Angeles?

GG: Sì, nel 2017, ma adesso l’ho trovata diversa, inaccessibile.

AB: Forse i rednecks nel deserto lo sono ancora; o i ristoranti messicani e giapponesi downtown.

GG: Sì, quelli sì. Poi abbiamo cambiato piani e siamo andati a Las Vegas, un po’ a curiosare un po’ a scommettere. Mentre ero a LA ha inaugurato WS White Snow, 8.800 metri quadrati di foresta artificiale di Paul McCarthy – presentata la prima volta al Park Avenue Armory nel 2013. È una foresta a dimensione reale, con questa casa un po’ spooky al centro dove sono state girate circa 350 ore di video dei 30 giorni di performance eseguite tra il 2012 e il 2013, in cui McCarthy rovesciava l’archetipo americano mediante la sovversione della Biancaneve di Walt Disney. Quello è stato abbastanza potente, devo dire.

AB: Vorrei ripercorrere la nostra connessione. Da quel che ricordo ci siamo conosciuti nel frangente in cui ti sei trasferito a Napoli per un’estate, e poi ci siamo rivisti in occasione della mostra “WE HYBRIDS!” (2020–21), all’Istituto Svizzero a Roma. Napoli doveva essere agosto 2019.

GG: Sì, era prima della pandemia.

AB: Quindi hai vissuto questa esperienza agostana a Napoli. Mi ricordo che, in quell’occasione, avemmo una conversazione fuori sul terrazzo di fronte al mare. Condividiamo un background in architettura che ci unisce. È stato un momento sliding doors per me, avendo anch’io lavorato a cavallo tra architettura e arte senza dedicarmi mai pienamente a nessuna delle due per scelta. Invece tu mi raccontavi la tua esperienza in architettura in uno studio di provincia super hardcore, e te ne sei allontanato. Mi interessava capire se e come questo background avesse influenzato il tuo lavoro.

GG: In qualche modo sono sempre stato interessato al mondo dell’arte, ma nessuno mi aveva mai detto che questo interesse sarebbe potuto diventare un’occupazione a un certo punto, per cui ho studiato architettura. Mi ha appassionato molto, ma nel momento in cui ho iniziato a lavorare come architetto ho capito che c’erano una serie di cose che non sarebbero mai accadute e che mi mancavano, oppure che sarebbero successe ma con molta fatica.

AB: Cosa nello specifico?

GG: Per esempio utilizzare l’architettura come una sorta di medium per comunicare altre cose o sviluppare progetti che non fossero al 100% la risposta a una clientela, o interamente funzionali. La mia idea di architettura era informata da alcuni riferimenti che ho avuto modo di studiare. Tra i primi architetti a cui mi sono interessato ci sono i Metabolisti, un movimento giapponese, e il gruppo Archigram. Quando ho iniziato a lavorare come architetto mi sono dovuto scontrare con tutta un’altra serie di urgenze. Simultaneamente avevo già provato a spostarmi nel mondo dell’arte; a un certo punto, quasi per caso, ho iniziato a lavorare come assistente per un’artista milanese. All’epoca l’architettura mi aveva stancato. In quell’atelier in Bovisa ho capito che quella pratica, quel modo di spendere le giornate, era esattamente quello che mi andava di fare. In seguito ho speso un sacco di energie per dimenticare la mia formazione da architetto perché in qualche modo mi intralciava; è un background forte che ti dà un’impostazione precisa e per me era un freno alla produzione artistica. Solo negli ultimi anni mi sto riappropriando di tutta una serie di questioni legate all’architettura e al suo utilizzo, e l’idea di riprendermi questo passato mi fa stare bene. Non mi sono mai disinnamorato dell’architettura, semplicemente a un certo punto ho capito che non potevo starle vicino come immaginavo e ho dovuto prendere distanza, come si fa nelle relazioni.

AB: Questo lo trovo molto interessante innanzitutto perché lo condivido e lo comprendo. L’architettura non è solo un body of knowledge, non è solo una quantità di informazioni, è invece una forma mentis. È un approccio. Quindi c’è questo conflitto tra una forma mentis che acquisisci lavorando o studiando da architetto, che definirei più logica e analitica, e invece un pensiero più laterale, analogico, creativo, che certamente non è quello che viene sviluppato nel contesto dell’architettura. O meglio, diciamo che nel mondo dell’architettura viene lasciato alla persona, non viene insegnato, né esplorato in un ambito accademico. È qualcosa che ognuno può coltivare al di fuori, mentre un artista può coltivare quella dimensione più intuitiva, analogica, metaforica, di ricerca formale e estetica all’interno dell’ambito accademico, dove è il suo centro di esplorazione. Mentre la parte più razionale, metodologica, logica e funzionale diventa predominante nella formazione di un architetto. Capisco molto bene questo conflitto, e penso sia giusto parlarne. Mi ricordo che lo definimmo come una specie di dark past di cui non si aveva voglia di parlare. Era anche il momento in cui realizzavo il primo progetto architettonico su scala più ambiziosa (quello per la Quadriennale di Roma), ero all’inizio di quel percorso che mi ha portato più dentro la pratica architettonica, e mi ha costretto a fare i conti col fatto che uno può fare quello che vuole. Oggi trovo questo conflitto più risolto, e lo vedo come una possibilità di lavorare con l’architettura più liberamente, che sia più o meno di ricerca, più o meno creativa.

GG: Mi sembra di ricordare un senso di spaesamento alla fine dei miei studi, forse legato al fatto che a quel tempo ero piuttosto entusiasta e immaturo allo stesso tempo. Molto probabilmente non ero forte abbastanza da imporre la mia visione e la mia ambizione come architetto rispetto a un contesto professionale difficile e in cui non c’era molto spazio, attenzione o comprensione per una idea di architettura in termini di arte applicata. Con il senno di poi e in un posto diverso del mondo avrei trovato più facile progredire come progettista. Chissà? Ho ancora voglia di disegnare spazi abitativi.

AB: Abbiamo collaborato alla personale “Bag of Hurt” (2021) che hai fatto da Sentiment, a Zurigo. Vorrei spacchettare quella connessione. Da un lato quella mostra aveva una matrice spaziale, perché presentava una riflessione sui dispositivi architettonici (la porta, le luci), ma anche una lettura urbana del contesto svizzero – i fari della macchina della polizia rimandavano a una riflessione sul paesaggio visivo di quel contesto, dove solitamente non si vedono queste luci perché non c’è criminalità. Mi avevi chiesto di scrivere un testo in cui io avrei dovuto riflettere su questa lettura urbana e introdurre questi temi architettonici filtrati dal mio punto di vista. Invece ti ho mandato un artwork, una scritta: “ACAB”. Un commento per aggiungere un ulteriore livello di lettura e approfondire quella che era la tua intuizione. Per me era una sovversione del rapporto tra chi scrive il testo e chi fa l’opera d’arte. In quegli anni mi capitava spesso di scrivere su altri artisti o di fare l’esegesi di qualcosa, e volevo sovvertire questo atto anche nella mia pratica.

GG: Sentiment è uno spazio nella periferia di Zurigo ed è composto da un’unica stanza profonda con una vetrina che da sulla strada. Ho voluto tagliare in due questo spazio con un muro trasversale, costruire una sorta di doppio fondo e inserire una porta d’ingresso che simulasse un’apertura verso una seconda dimensione sul retro dello spazio. Qui, attraverso il vetro, si potevano intravedere le luci di una macchina della polizia che stazionava di fronte alla porta. Quando calava il buio, all’esterno-interno di quella porta, c’era un performer intrappolato nei i panni di un poliziotto, sembrava essere alla ricerca di qualcosa o qualcuno e all’improvviso bussava alla (nostra) porta. Ti ho chiesto di scrivere un testo perché quello è stato forse il lavoro più vicino all’architettura che ho fatto in quel periodo, e aveva molto a che fare con l’idea di paesaggio visivo. Il disegno che mi hai mandato mi è sembrato quasi il progetto per un’opera pubblica. Quattro lettere, ACAB, disegnate in modo tridimensionale, come si trattasse di un monumento. Il 3D, diventato il testo della mostra, ha radicalizzato la posizione della mostra stessa, abbandonando qualsiasi tentativo teorico. Inserire un elemento della periferia, che non si vede quasi mai in Svizzera, funzionava a sorpresa da presenza nemica e provocatoria. Nello stesso periodo si leggeva spesso degli interventi brutali della polizia nei confronti di alcuni individui e comunità, per cui era difficile non pensare alla periferia in quei termini. L’idea era quella di costruire una specie di avamposto o osservatorio fisico rispetto a quello che stava succedendo nel mondo, provando a descrivere la mia posizione, senza appropriarmi di quella di qualcun altro. È uno dei progetti a cui tengo di più, non solo per via dell’intervento architettonico, ma anche perché è stata stimolante l’idea di confrontarmi con questioni che avevano un peso politico specifico in quel momento, e di riuscire a farlo in modo visivo attraverso un’installazione immersiva.

AB: Mi ricordo un’altra conversazione che avevamo avuto in quell’occasione su una questione legata alle news o a quello che succedeva nel mondo in quel momento. Mi riferisco a quel lavoro realizzato prima della pandemia, il grosso simbolo spray del “biohazard” per la mostra “WE HYBRIDS!”, che accompagnava la serie di fotografie “Fook Moon” (2017–20) originate dalle performance omonime. Penso a quella sensazione di discomfort, che si genera quando il lavoro tocca l’attualità che sia in qualche modo volontaria o non totalmente cosciente. Ti va di approfondire?

GG: A me succede spesso, come credo a molti altri artisti. A volte ti sintonizzi un secondo prima e poi quello che produci entra in risonanza con quello che succede nel mondo un secondo dopo. In realtà, in quel caso avevo iniziato a fare una serie di lavori utilizzando lenti a contatto custom-made che suggerivano un’idea di mutazione, e chiedevo alle persone di venire alle mostre in cui ero coinvolto indossandole. Erano fondamentalmente delle performance di gruppo con effetti speciali che facevo realizzare da professionisti che lavorano per il cinema. Questa idea di virus era già presente nella mia pratica in termini di “opera virale”. A un certo punto mi sono avvicinato al simbolo del biohazard perché racconta un potenziale contagio attraverso un design grafico potente – quindi ho iniziato a integrarlo durante questi interventi live. La prima volta che ho presentato il biohazard si trattava di un neon, circa due metri per due, la cui luce tremolava in presenza dei guardiani di un museo, che a loro volta indossavano lenti sclera, diventando guardiani mutanti – era poco prima del Covid-19. In quello stesso periodo abbiamo programmato “WE HYBRIDS!”, per cui il simbolo, che ne faceva già parte, si è caricato inevitabilmente di tutta un’altra serie di significati che erano connessi all’attualità e che a livello concettuale non erano troppo distanti dalla mia visione iniziale.

AB: Volevo approfondire invece il tema del rapporto col cinema e con gli effetti speciali, ma anche l’idea della mutazione, che è una cosa con cui lavori, spesso utilizzando dei props o il SFX make-up, o altri effetti speciali.

GG: Da un lato il cinema è da sempre una fonte di ispirazione, la prima forma di prodotto culturale a cui ho avuto accesso da piccolo sono state le videocassette Blockbuster; è stato un po’ amore a prima vista, e continuo a consumare molto cinema. Dall’altro, mi sembra che l’industria del cinema sia quella con i mezzi e il potenziale più grandi in termini di linguaggio visivo. Quindi è difficile non essere tentato a utilizzare quelle tecniche per costruire qualcosa di visivo nel mondo dell’arte. In particolare, se pensi all’idea di manipolare la percezione di qualcosa, gli effetti speciali nel dettaglio sono esattamente questo: rendono visibile qualcosa che altrimenti sarebbe soltanto una fantasia. Volevo farlo da tempo quindi ho coinvolto diversi esperti del mondo del cinema all’interno di alcuni progetti performativi. Inizialmente l’ho fatto con queste lenti che sono prodotte a Los Angeles, sono dipinte a mano e coprono tutto l’occhio. È difficile riconoscere che non siano dei fake, da qui deriva anche quest’idea di deep fake e hyperreality cioè l’impossibilità di riconoscere il vero dal falso. Poi ho avuto l’occasione di utilizzare una crew di make-up artists specializzati in effetti speciali e sono riuscito a trasformare me stesso quasi completamente in un’altra creatura. Quello che mi interessava era il significato simbolico di quella creatura che avevo generato, ovvero uno zombie, ma anche l’idea di lavorare con professionisti che mandano le persone in tilt, perché non sono più in grado di riconoscere ciò che stai osservando: sai che lo zombie non esiste ma lo percepisci come reale davanti a te.

AB: Ultimamente ho visto il video di un esperimento che serve a dimostrare che il cervello percepisce dolore anche semplicemente a causa di un fatto visivo. Questa cosa è interessante perché il cervello funziona proprio come dicevi tu. Razionalmente sai che una cosa non è reale, ma allo stesso tempo quello che percepisci con gli occhi contribuisce alla tua personale percezione.

GG: Sì, per cui c’è questo momento, una specie di parentesi sospesa, in cui le persone sono incredule rispetto a quello che vedono. Quello mi interessa molto. Perché puoi utilizzare quel momento, in cui le difese cognitive sono abbassate, per inserire contenuti alieni. Avere un’impressione (dis)incantata, per assurdo, sulle cose.

AB: Hai mai lavorato a un film?

GG: Ci sono una serie di video che ho fatto in collaborazione con l’artista Miriam Laura Leonardi, che però spingono su altri aspetti. L’idea di dislocare questa tecnologia dal cinema al mondo reale era la cosa che realmente mi interessava. Parte di essa oggi è ancora utilizzata anche se il CGI sta prendendo il suo posto sempre di più. Il genere di film considerati avanguardia, come Avatar, utilizzano un’altra tipologia di effetto speciale che non è quello dei props, ma è quello dei computer. Reindirizzare la mia pratica verso la questione cinema non credo sia il mio compito, se non altro al momento – ci sono registi che si occupano di immagini in movimento e lo fanno molto bene.

AB: Parlando di architettura e cinema vorresti aggiungere qualcosa?

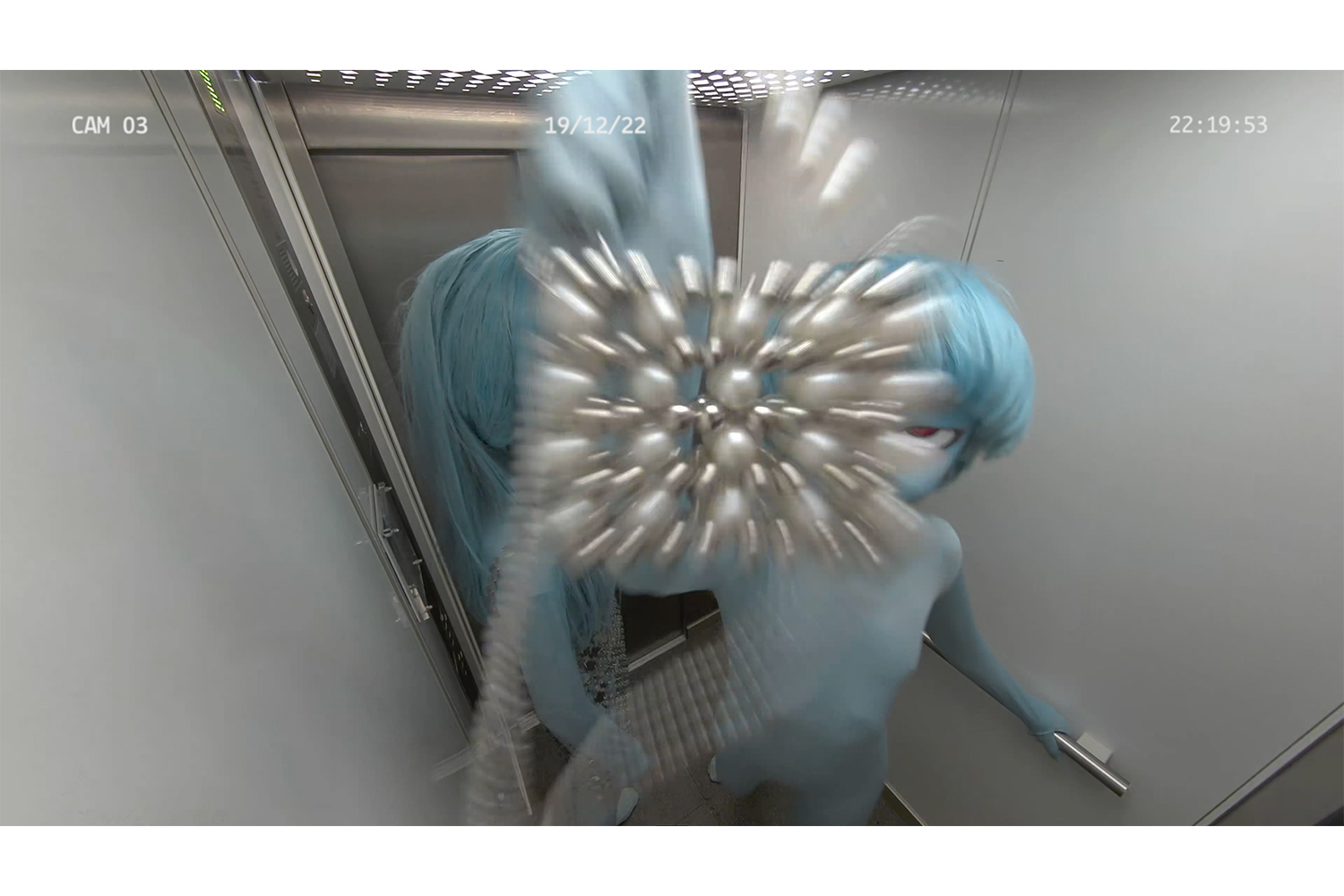

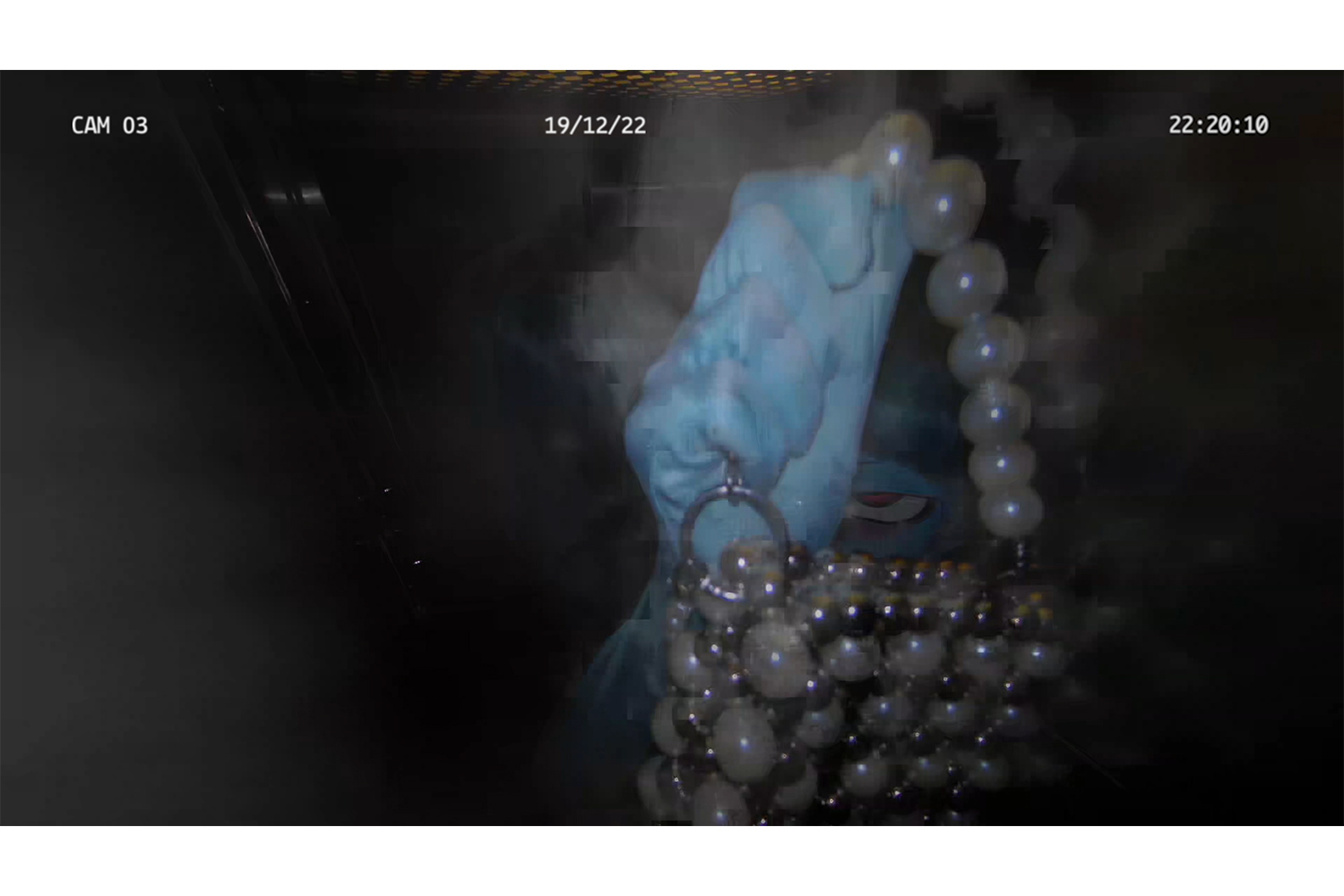

GG: Potrei concludere accennando alla mia ultima mostra al Museum im Bellpark. La spina dorsale di “Liftcore” sono quattro porte di ascensori che ho prodotto in Germania, quasi si trattasse di dipinti o sculture a muro, ma che assomigliano a ready-made, oggetti difficili da identificare che, una volta inseriti nel contesto, equipaggiano le sale classiche su tre piani del museo. Sono una specie di nuova infrastruttura visiva che accelera la comunicazione tra quello spazio e i visitatori. Al di là del loro significato simbolico e dello stereotipo narrativo, mi interessava ribaltare l’idea di lavoro in-situ, facendo atterrare dal di fuori una serie di elementi architettonici che, entrando in sinergia con il posto, lo trasformano in modo specifico.