Pubblicato originariamente in Flash Art no. 263, Aprile – Maggio 2007.

Nel 1993 la id software, una piccola azienda texana specializzata in videogiochi sparatutto, fa una scelta che avrà conseguenze rilevanti per il suo successo commerciale, ma ancor più a livello sociale e culturale: distribuisce Doom, il suo ultimo prodotto, come shareware. Qualche mese dopo, uno studente neozelandese mette a punto un programma che consente di personalizzare l’interfaccia del gioco. La pratica della game modification contagia rapidamente gli utenti, e anche alcuni artisti. L’interesse di questa categoria per i videogames è legata a motivi generazionali ma non solo. Nel corso degli anni Novanta l’industria videoludica si impone come uno dei settori principali dell’intrattenimento, superando addirittura l’industria cinematografica, cui del resto impone alcuni dei propri personaggi e delle proprie narrazioni; i videogiochi diventano prodotti sempre più complessi, alla cui creazione contribuiscono diverse tipologie di creativi, molti dei quali sono artisti; anche la percezione pubblica cambia, mentre nel mondo accademico si sviluppano i Game Studies, e molti cominciano a sostenere che i videogiochi siano un’arte.

Gli artisti sono fra i primi a raccogliere questi stimoli.

Alcuni, per lo più provenienti dalle file della Net Art, prendono a modificare videogiochi commerciali come Doom e Quake, per destabilizzarne l’interfaccia o per utilizzarne il potente motore grafico allo scopo di costruire nuovi set e nuove narrazioni. Altri prendono a progettare videogiochi come opere d’arte (un esempio precoce è l’italiano Antonio Riello, che nel 1997 firma Italiani brava gente). C’è chi dipinge personaggi e scenari videoludici, chi li fotografa, chi dipinge e fotografa i luoghi e i protagonisti dell’azione ludica, i nostri interni pieni di cavi, i volti dei giocatori impegnati in un L. A. N. party. C’è chi progetta complesse installazioni interattive e chi costruisce video montando scene girate in un videogioco.

A questa complessa situazione è stato attribuito il nome di Game Art. L’espressione può lasciare perplessi, dal momento che non identifica né un movimento né uno stile, ma piuttosto un insieme di artefatti diversi accomunati dal riferimento al mondo videogame.

Questa relazione va ben oltre la Game Art, coinvolgendo ad esempio la costruzione narrativa di “The Cremaster Cycle” di Matthew Barney, o l’estetica di Julian Opie. Nella Game Art questa relazione è in qualche modo preminente. La Game Art pesca dalle numerose nicchie di creatività che si sono sviluppate attorno ai videogames (come game modification e i machinima) ed è in relazione con diverse sottoculture: ma il suo orizzonte di riferimento resta il sistema di senso e di valore dell’arte contemporanea.

Potremmo dire che la Game Art rinfresca la pratica Pop del recupero dell’immaginario e dei linguaggi dei media attraverso la fan culture e l’appropriazione artistica di un nuovo medium attraverso l’etica dell’Open Source.

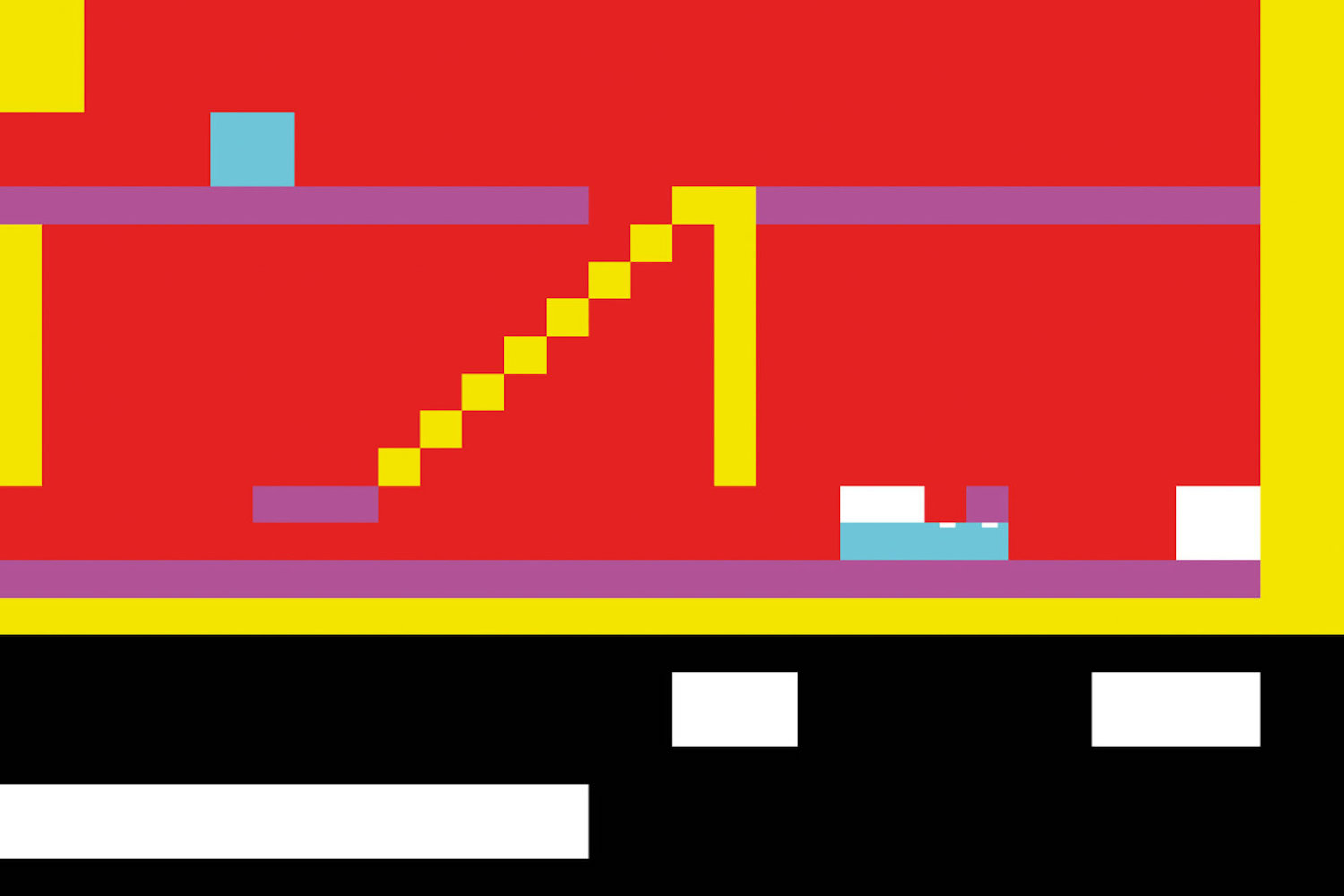

Roy Lichtenstein viene ripensato attraverso Doom, Nam June Paik viene riletto attraverso Linux. Se il primo adottava l’immaginario dei fumetti degli anni Cinquanta e utilizzava a scopo espressivo il loro caratteristico linguaggio — pesanti contorni neri, economia dei colori e puntini Benday — l’americano Jon Haddock, nella sua celebre serie di “Screenshots” (1997) utilizza la prospettiva isometrica e la bassa risoluzione dei pixel per raccontare diverse storie che, attraverso lo schermo televisivo, hanno colpito la sua fantasia di bambino: affiancando con candida indifferenza storie reali — come piazza Tien An Men, il massacro di Columbine e il pestaggio di Rodney King — e frammenti cinematografici da Il Padrino a Mary Poppins. Come Nam June Paik, negli anni Sessanta, si appropria dello strumento video ora per metterlo in discussione ora per utilizzarlo a scopo creativo, così il duo olandese JODI (Joan Heemskerk e Dirk Paesmans) manipola il software dei videogame allo scopo di mettere in discussione i modelli culturali da esso veicolati (il combattimento, la vittoria) e di imporre alla macchina un nuovo output visivo, per lo più astratto o tendente all’astrazione.

Possiamo parlare di hacking, di modding, di retrogaming, ma senza farci sedurre troppo da questi termini tecnici: quella che abbiamo di fronte è della sana astrazione modernista che usa il motore di un videogioco e il codice informatico al posto della pittura, mantenendo un solido legame con l’immaginario tecnologico e la cultura di massa. Peter Halley non fa la stessa cosa coi suoi circuiti?

Haddock e JODI ben rappresentano due ramificazioni fondamentali della Game Art: quella che lavora sull’immagine, il linguaggio figurativo e l’iconografia dei videogames, e quella che lavora sul videogioco come macchina narrativa e interattiva. Entrambi hanno saputo trovare forme e linguaggi che gli hanno permesso di svincolarsi dalle loro rispettive “scene” di riferimento per rivolgersi al pubblico dell’arte: un salto che molti esempi interessanti di Game Art non sono ancora riusciti a fare, e che spesso non vogliono fare, per il persistere di un atteggiamento polemico nei confronti del sistema dell’arte che affonda le sue radici negli albori della Net Art. La selezione — poco più che un assaggio — adottata in questo articolo cerca dunque di rispettare un duplice criterio: qualitativo e di effettiva presenza nel mondo dell’arte.

Andare al di là della propria “scena” di riferimento vuol dire anche far emergere, attraverso l’opera, un contenuto che non sia strettamente ancorato all’oggetto culturale di riferimento.

La Game Art più matura non è puramente autoreferenziale, ma sa svincolarsi dal videogame. Un caso emblematico è quello dell’americano Cory Arcangel, che vede nei videogiochi una delle tante fonti della sua giocosa pratica di “postproduzione”, e non necessariamente la più importante. Manipolando — in lavori come Super Mario Movie (2005) o I Shot Andy Warhol (2002) — le cartucce dei vecchi videogiochi Nintendo, Arcangel ci parla di nostalgia, di voglia di evasione, di amore per i vecchi media defunti ma ancora vivi nella nostra memoria. Non diversamente, le installazioni e i video dell’israeliano Eddo Stern valgono più come commenti sulla nostra realtà attuale com’è riflessa dai videogiochi che non sui videogiochi stessi. Fort Paladin: America’s Army (2003) è una complessa installazione costituita da due computer — uno che visualizza America’s Army, il gioco di propaganda del Pentagono, e l’altro che lo gioca attraverso un fantasioso sistema a pistoni — integrati nel modello di un castello medievale. Stern adotta l’estetica neomedievale diffusa nei giochi di ruolo di massa on line per parlare di un Paese (gli Stati Uniti) che cerca di costruirsi un passato eroico che giustifichi le sue attuali mire imperialistiche. Nel video Sheik Attack (2000), invece, Stern racconta l’evoluzione del sogno sionista nell’incubo attuale di Israele utilizzando registrazioni delle sue sessioni di gioco nei videogames di guerra ambientati in Medio Oriente. Attraverso i videogames di guerra, Stern rivive la Storia: come l’italiano Damiano Colacito, che trasformando in sculture armi e altri oggetti di uso comune sembra concepirle come appigli per la memoria reperti di una guerra che lui ha vissuto in un mondo simulato, ma che sanno parlare anche a chi la guerra l’ha vissuta davvero.

Scolpendo, con filologica attenzione ai particolari, un’arma proveniente da Return to Castle Wolfenstein — un gioco ambientato nella Seconda Guerra Mondiale — Colacito sa di dare vita a un doppio simulacro: la copia della copia di un’arma reale, con il carico emotivo che ne consegue, e un oggetto che ogni videogiocatore, d’istinto, cercherà di afferrare per usarlo contro i suoi nemici.

Su tutt’altro fronte, nelle sue performance e nei suoi video lo svedese Tobias Bernstrup usa i videogames per indagare l’ibrido contemporaneo: quello del mondo in cui viviamo, che spesso produce architetture più sintetiche e fantasiose — e altrettanto invivibili — di quelle di molti videogames; e quello del suo stesso corpo, incerto tra maschile e femminile, umano e cyborg, corpo e avatar. Convinto che i videogames siano “una versione fetish della realtà” Bernstrup, irresistibile performer (è anche musicista e cantante) parte dal video e dall’installazione interattiva, che realizza utilizzando il motore grafico dei videogiochi. Molti dei suoi video — come Walking Ego, esposto nel 2003 al Museum fur Gegenwartskunst di Basilea — consistono nella costruzione e nella manipolazione della propria identità digitale, che mescola realtà e finzione presentando l’artista come bambola sexy, vestita in lattice, insieme desiderabile e deforme. L’avatar — in quanto alter ego virtuale, estremamente più malleabile di quello reale — diventa il ricettacolo di tutte le nostre pulsioni, il nostro “ritratto di Dorian Gray”, l’archivio di tutto ciò che vorremmo o potremmo essere. Nelle performance — come la recente Killing Spree (2005), in cui Bernstrup si trasforma in una sorta di Terminator — il corpo virtuale viene ricondotto alla realtà e ricreato come personaggio, con tutte le ambiguità che un’operazione del genere può produrre. Anche Miltos Manetas, greco di origine e apolide di vocazione, attribuisce grande importanza alla relazione tra il giocatore e la sua rappresentazione virtuale e tra l’uomo e la tecnologia. I suoi quadri testimoniano, in uno stile spigliato e privo di ogni tentazione cyber, quanto la tecnologia abbia invaso le nostre case e sia diventata un’estensione del nostro corpo o addirittura un suo sostituto: un dipinto del 2001 che rappresenta la sua postazione di gioco, si chiama Selfportrait. I suoi video, registrazioni lineari di frammenti di gameplay, sono piccoli poemi insieme tristi e ironici sulla vita dell’avatar. Manetas privilegia i momenti di pausa e di attesa, oppure l’azione pura: nell’esistenzialista What Happens? (2001), ad esempio, diversi personaggi appaiono impegnati in un’allerta apparentemente infinita, nell’attesa di qualcosa che non succede; mentre nell’ormai classico Supermario Sleeping (1997), Super Mario addormentato diventa emblema dello stato di abbandono in cui cade l’avatar quando è privato dell’anima del giocatore. “Copiare i videogames, questa è l’arte del nostro tempo”, dice Manetas. Può darsi che abbia ragione.

Per ora è forse più produttivo fermarsi su una posizione meno ambiziosa, e sottolineare semplicemente che i videogiochi stanno lasciando una traccia indelebile nell’attuale pratica artistica. E stanno dando vita, indiscutibilmente, a un filone interessante dell’arte del nostro tempo.