Angel Moya Garcia: La tua ricerca si sviluppa attraverso una struttura narrativa precisa, coerente e ossessiva che si configura in diversi cicli di lavori come particelle di un unico organismo progettato e mai concluso definitivamente. “Devozioni”, “Landscapes”, “Fondamenta”, “Le considerazioni sugli intenti della mia prima comunione restano lettera morta” e, adesso, “Sette Stagioni dello Spirito”. Una modalità di lavoro che ti permette di tornare più volte su una stessa problematica per scrutarla, dilatarla e analizzarla quasi fino a esaurirla. In che modo possiamo collegare questi diversi cicli tra di loro per creare un tessuto narrativo unitario?

Gian Maria Tosatti: “Ho paura di morire senza sapere perché sono vissuto” dice il protagonista di un libro di René Daumal che ho amato. Io potrei dire lo stesso per definire le ragioni di una ricerca che ossessivamente insiste sul tema unico dell’identità dell’uomo, di opera in opera, invertendo le infinite prospettive possibili. “Devozioni” usava il sistema di archetipi più vicino alla nostra identità culturale, ossia il Cristianesimo, come un tessuto simbolico che spiegasse chi siamo nel profondo (inteso in senso junghiano). “Le considerazioni…” invertendo il punto di vista dimostrano come l’intimo vissuto di ognuno nasconda elementi consonanti e connettivi con il resto della comunità umana. “Fondamenta”, invece, cerca di definire un orizzonte di leggibilità del presente per consentire anche una precisa presa di posizione politica da parte di chi “si allena a guardare attraverso queste opere”. Ma tutto ruota attorno ad un unico interrogativo: cos’è un uomo? E’ una domanda estremamente complessa cui è, comunque, necessario tentare di dare una risposta. E’ una necessità di tutti gli uomini. Gli artisti, fra i molti compiti, hanno quello di continuare a produrre una “letteratura” sull’argomento. Devono stendere documenti che poi possano essere condivisi e utilizzati da tutti quelli che, a loro volta, cercano fonti per tentare di costruire un proprio percorso di comprensione della vita. I miei cicli di opere sono come dei grandi trattati filosofici, in più volumi. Ci sono opere più mirate che hanno un numero di capitoli definiti e opere di respiro più ampio, che forse sono le opere della vita, nel senso che forse non saranno davvero mai terminate, ma anche nel senso che la vita consiste proprio nell’inseguire queste opere e inseguendole vivere.

AMG: I tuoi interventi sono definiti schermi di proiezione quadridimensionale e generalmente vengono realizzati all’interno di luoghi abbandonati, che hanno una storia e un’identità estremamente connotata, in un’operazione di ermeneutica dello spazio. Penso ad esempio all’Idrovora della Centrale Montemartini o alla Torre idrica dell’Ospedale San Camillo a Roma, a Casa Bossi di Novara o all’ex Anagrafe Comunale di Napoli per fare qualche esempio. Un’interpretazione e una concezione sottile, quasi impercettibile, delle caratteristiche, dei ruoli e degli echi che in quegli spazi sono rimasti latenti. Qual è l’approccio che impieghi per far riemergere ciò che il luogo non è più in grado di raccontare e fino a che punto ti interessa la verità nascosta nella sua stratigrafia di fronte all’interpretazione soggettiva della narrazione che vuoi veicolare?

GMT: I luoghi sono spesso oggetti complessi in cui si è depositata una vera e propria stratigrafia dell’esistenza. Sceglierli come elemento compositivo significa usare la realtà come materia pittorica. L’opera diventa allora il prodotto di due intelligenze, quella dello spazio e quella dell’artista. La verità di cui è portatore il primo costringe anche l’altro alla più glaciale sincerità. E’ un dialogo in cui ogni frase, ogni parola dev’essere perfetta e risolta come una mossa degli scacchi. Ad ogni sollecitazione dell’uno l’altro deve dare una risposta che mantenga le forze dell’opera in un delicatissimo equilibrio. Se, come nel lavoro che ho realizzato alcuni mesi fa, penso alla nostalgia del diavolo verso Dio, lo spazio mi propone dei muri che sembrano lacrimare da secoli. Io devo allora rispondere svuotando tutto, lasciando il visitatore nella più desolante solitudine. E così via, seguendo questa dialettica, l’opera si compone in una verifica costante e crudele che non lascia spazio a ciò che si “vorrebbe” disegnare, ma solo a ciò che si “deve”.

AMG: Una delle condizioni sine qua non per addentrarsi nelle tue installazioni è quella dell’estrema solitudine del visitatore che viene avvolto e proiettato in un mondo di riferimenti culturali, storici e intellettuali attraverso l’accumulo, la sottrazione o l’alterazione semantica degli elementi presenti nello spazio. In questo modo i “piani” di comunicazione fra artista e visitatore devono necessariamente essere condivisi. Secondo quali criteri pensi si possa creare questo spazio di condivisione e con quali stimoli o strumenti rendi possibile determinate chiavi di lettura?

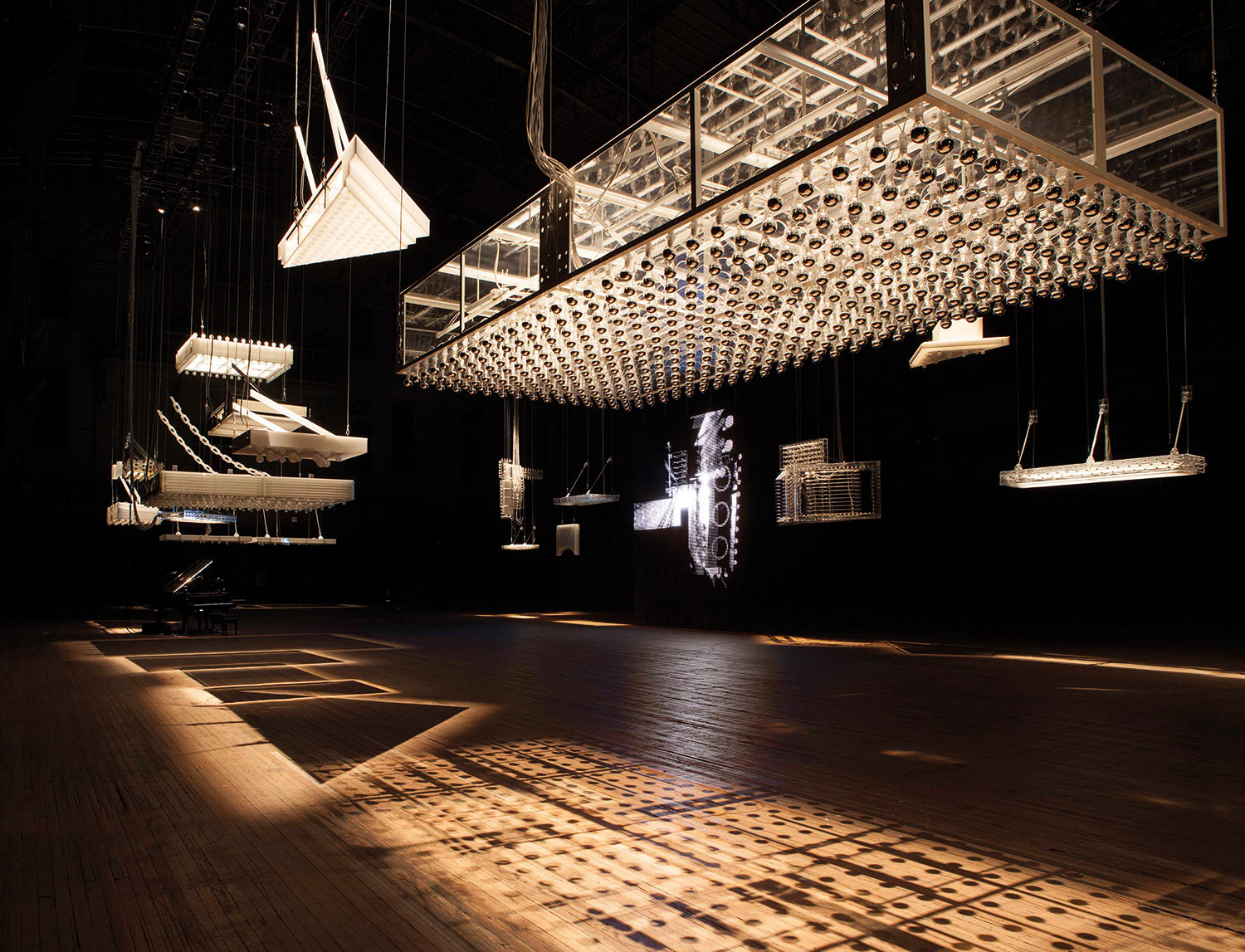

GMT: Il territorio junghiano della psicologia del profondo è il campo in cui incontro il visitatore in modo che ci sia un forte allineamento di riferimenti tra chi “scrive” e chi “legge”. Si innesca così un’empatia che mi consente di affondare nella figura stessa del visitatore e di istruire la sua esperienza dell’opera dall’interno, inducendolo a compiere una performance sospesa tra due dimensioni dello spazio: reale e interiore. La prima è costituita dal macchinario installativo che io costruisco perché estragga la seconda, ossia una stringa di immagini del proprio recondito che si proiettano sullo “schermo sensibile” di un ambiente calibrato per renderle “fisicamente” esperibili. La fusione tra queste dimensioni è lo spazio della performance che io induco nel visitatore e che esso agisce. Il mio lavoro consiste, dunque, nel tenere in tensione questa dialettica biunivoca e così facendo costruire con precisione matematica i pilastri strutturali che reggano la visione. Solo allora è possibile che il macchinario installativo possa leggere la mente del visitatore o la mia. E lì comincia l’opera.

AMG: In linea con la tua difesa della responsabilità sociale dell’artista hai spesso lavorato in progetti di caratura meno intimista e più vincolati a contesti collettivi, anche ricoprendo ruoli diversi. Ricordiamo ad esempio il progetto “Reload – Prototipo d’Intervento Culturale Urbano” a Roma o il più recente ciclo di conversazioni pubbliche tra artisti “La costruzione di una cosmologia” a Napoli. Quali sono state le esigenze che ti hanno portato a proporre questa tipologia di progetti?

GMT: Un senso di responsabilità che va oltre me stesso. Parafrasando Brecht potremmo dire che i poeti sono l’ultima linea di difesa dell’umanità. Essi appartengono ad un ordine antico che, prima di tutti gli altri, si è preso cura dell’anima dell’uomo, prima dei preti, prima degli psicanalisti. Quando una civiltà ha perduto – e Pasolini fotografava la nostra sconfitta già quarant’anni fa – tocca ai poeti combattere per riscattare la grazia dall’abbrutimento. In questi ultimi decenni, però, non abbiamo risposto alla chiamata. Il nostro paese – ma non solo quello – sembra un campo straziato da una guerra trentennale. Gli uomini sono diventati meno umani. Gli artisti dov’erano mentre succedeva tutto questo? Ad arredare le case? A farsi invitare alle mostre? Abbiamo commesso un alto tradimento. E adesso è ora di riparare e di tornare in strada incontro al popolo che abbiamo abbandonato, che abbiamo lasciato disarmato. Progetti come “Cosmologia” servono a identificare i problemi, le nevrosi interne al nostro “ordine” e a ripartire da lì per rifondare un dialogo tra noi che sia volto ad un confronto reale con la società.

AMG: Attualmente sei in residenza a Napoli per portare a termine il ciclo “Sette stagioni dello Spirito”, promosso e organizzato dalla Fondazione Morra, con il sostegno della Galleria Lia Rumma e sotto il “Matronato” della Fondazione Donnaregina, di cui è parte il Museo Madre. Un progetto, ispirato da “Il Castello interiore” di Santa Teresa D’Avila, che si suddividerà in sette «dimore» che rappresentano altrettanti luoghi dello spirito. Un cammino di conoscenza che trasforma la città in un’ampia metafora dell’essere umano. Come nasce questo progetto, quali sono state le tappe realizzate finora e in che modo saranno ideate le prossime?

GMT: Il progetto è nato da una di quelle necessità umane che accennavo all’inizio. Volevo visitare i limiti del bene e del male nell’uomo. Mi sono scelto una guida, Santa Teresa, e una città in cui potesse risolversi una domanda di così ampio spettro. Dopo due anni di lavoro devo dire che Napoli mi ha dato molto più di quello che sperassi. Ciò che cercavo è venuto a me forte e chiaro. Finora ho visitato il male. Ho attraversato nella prima tappa, “La peste”, ciò che ha ucciso l’anima della mia generazione: l’inconsapevolezza, il male peggiore perché senza redenzione. Ho capito poi, in “Estate” che il male in sé non esiste se non come conseguenza del “non fare il bene”. Con “Lucifero”, una delle mie opere più complesse e monumentali ho indagato il ruolo del diavolo nei piani di Dio, scoprendo che l’uomo che fa il male fallisce la sua natura umana. Ora sono al lavoro su “Ritorno a casa”, un’opera dedicata alla difficoltà di sostenere la salvezza. Poi arriverà in autunno “I fondamenti della luce” di cui ancora so troppo poco. Questo è un percorso di conoscenza. Da ogni opera imparo ciò che è necessario per realizzare la successiva. Non si producono mostre, ma una serie di atti. C’è un cammino che sto facendo assieme ad una città e ai suoi abitanti, un discorso aperto che mi colloca, come artista, esattamente nel ruolo che prima ho definito rispetto a una comunità.