Miriam Mirolla: Che libro hai letto ieri?

Gianfranco Baruchello: Ho letto La mano di Heidegger di Derrida. Il tema della mano mi interessa ed è presente nel mio lavoro. Pensare con le mani è il titolo di un mio quadro di molti anni fa, e cercavo in questi giorni in Derrida delle conferme che ho trovato solo in parte: per Heidegger (semplificando al massimo) la mano pensa in quanto scrive il pensiero. Il mio interesse era analogo, ma rapportato al meccanismo di formazione dell’immagine che è il terreno su cui mi muovo da sempre. Una curiosità che ha poco o nulla a che fare con la mano: Derrida, in quel libro, parlando della sessualità sottolinea il fatto che nell’opera di Heidegger non c’è la minima traccia non solo di questo tema, ma addirittura della distinzione uomo-donna. Il soggetto è neutro, plurimo; si parla di “Geschlecht”, non di “Menschlichkeit”. Il film che ho girato durante lo scorso inverno nelle carceri di Rebibbia e Civitavecchia partiva appunto dal concetto di “mano libera”. L’idea iniziale prevedeva la ripresa della mano dei detenuti intervistati (quaranta soggetti) che accompagnava le risposte alle mie domande sul sogno, sul suicidio e sul meccanismo del tempo nel carcere. Poi, constatata la disponibilità dei soggetti alla ripresa dei loro volti, il film ha usato le due riprese parallele di facce e mani.

MM: Perché un pittore va a intervistare dei detenuti?

GB: Diversi reclusi hanno risposto che senza sognare (momento unico di libertà) non potrebbero sopravvivere alla carcerazione. Mentre rivendico la qualifica di “pittore” (così come si qualifica un fabbro, un falegname, ecc.) i limiti dell’agire di un artista si sono, almeno nella mia storia personale, molto dilatati. Ho lavorato, per esempio, sia da solo che con altri, anche nel mondo degli emarginati, non soltanto con la ripresa di immagini ma organizzando eventi, mostre di opere di reclusi (in particolare dei dimessi dai manicomi giudiziari). Accanto a impegni concreti nel sociale come questi ho poi agito anche “come se”, fingendo cioè di operare e filmare eventi o lavori come società inesistenti. Per otto anni, dal 1973 al 1981, ho condotto una activity nei modi e nel mondo dell’agricoltura e della zootecnia, costruito edifici di stoffa o di filo di ferro, mentre inventavo “esercizi di media difficoltà”, piccole ma impegnative prove performative di allora. Insomma, ho agito e documentato (con più di settanta tra film e video e un bel po’ di libri) questi lavori che con il pennello hanno poco a che fare. Non dimentico per questo che ho cominciato a lavorare con l’immagine in movimento nel 1963, girando in Super 8 prima di affrontare il montaggio della ormai storica Verifica incerta con materiali usati in 35mm cinemascope.

MM: Che cosa è per te il montaggio?

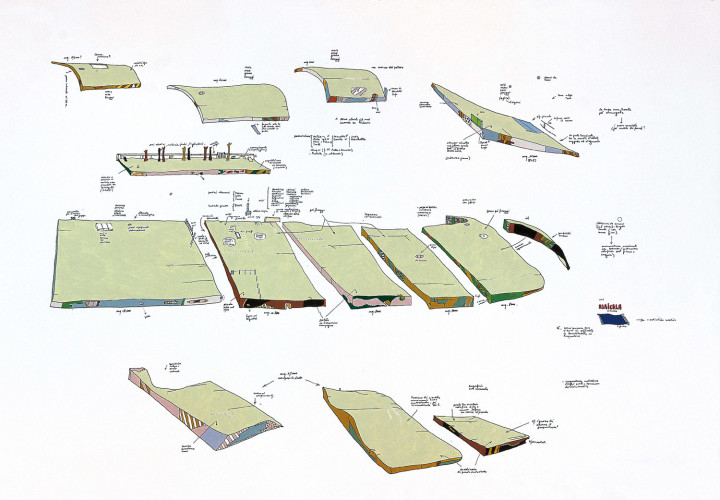

GB: È un modo di pensare l’immagine a partire da un pensiero precedente, tuo o di altri. Una scrittura che è capace di tutto, ribaltamenti, abbinamenti, proposte di logiche al limite del senso; montare è anche come suonare note che hai inventato da solo. Montare (alla maniera in cui potrebbe rispondere Stravinsky) è come mettersi al pianoforte e improvvisare lì per lì una cosa anche diversa da quella che hai in mente, seguendo la presenza dei tasti (con le mani!) e il loro suono. Mentre disegno seguo lo stesso procedimento per collocare immagini nello spazio (bianco), e qui la libertà espressiva è mille volte più ampia rispetto al tenere le mani su una moviola meccanica o sul computer. Dipingere — ma non ho mai sopportato la parola “pennellata” — è per me montare, dunque costruire un discorso con immagini disseminate che poi dicano, a me anzitutto, che cosa vogliono significarmi; qualcosa di simile a un procedimento oracolare privatissimo…

MM: Parli di immagini “disseminate”. Cosa intendi ?

GB: Disseminazione è seminare in uno spazio senza limiti, spedire particelle di emozioni (uso emozione invece di idea) in incertam personam, non certo per comunicare, quanto, magari, per sedurre, incantare, se ci riesci. Ti domandi cosa fa un tuo quadro appeso nel tempo da qualche parte (museo o sala da pranzo), silenzioso, disponibile, modesto nel suo emanare un po’ di quelle emozioni di cui è traccia. Superiorità dell’immagine immobile di fronte a quella in movimento? E allora perché usare, adesso disponibili, telecamere ad alta definizione per le mie cose? Il problema è il rapporto personale col tempo, al quale ci si raccorda in modi del tutto umorali e per scopi specifici. Non “mi” servirebbe, non sarebbe pensabile fare un quadro per o con i quaranta intervistati nel carcere. Ma mentre quest’inverno lavoravo in quei tristi luoghi, tornavo poi in studio a continuare un quadro, sì proprio una tela, una grande tela su cui e da cui estraevo immagini lentissime di carica positiva indispensabile per condurre poi altre giornate di fatica fisica e di pena mentale.

MM: Dunque il tempo è una forte presenza?

GB: Se persino Sant’Agostino, nelle Confessioni, dichiarava di non saper rispondere alla domanda “cosa è il tempo?” io non sono da meno, col dovuto rispetto per i santi. Lotto con (o mi compiaccio di) termini come tempo soggettivo, momento, passato, durata, scadenza, intervallo, circostanza. L’attenzione continua all’essere mi proietta verso la coscienza sempre più incombente della futura condizione di “essere stato”, ma senza incubi o voglia di recuperare. Quanto tempo, quante energie sprecate in una lunga vita come la mia. Quante vite in una sola vita. In una lontana Biennale progettai un ponte “per Venezia” che aveva un gradino all’ingresso marcato “prima” e quello di uscita marcato “dopo”. A metà del ponte una lettura dell’I Ching suggeriva attesa, prudenza: “quieto il dorso”…

MM: Hai visitato Kassel e la Biennale di Venezia? Che impressioni hai avuto?

GB: Non sono ancora andato quest’anno a Venezia per “mancanza di voglia”, stanchezza di rivedere tutto il solito (piccolo) mondo che passeggia nella canicola dei Giardini.

Sono stato a Kassel, e ne do in sostanza un giudizio positivo. Si vedevano, sia pure in misura stra-abbondante “documenti”, documenti su cose mai viste, non opere degli artisti noti per appartenenza a movimenti e mode: lotte politiche degli anni Sessanta a Tucumán, curdi che cantano lamenti tra il sentimentale e il politico, foto di un performer polacco che a Varsavia faceva cinquant’anni fa cose che molti fanno oggi, video di artisti cinesi mai visti, intelligenti (da dire: peccato l’avrei fatto io), una bizzarra ed enorme piroga africana fatta di manici di serbatoi di benzina e mille bellissime vecchie seggiole cinesi su cui sedersi a riposare e a pensare. In questo contesto le poche pretenziose opere d’arte facevano una meschina figura.

MM: E la tua presenza nel Cream di quest’anno?

GB: L’invito a partecipare a Cream 2007 (quest’anno Ice Cream) è stato per me un piacevole evento, non solo, ma mi ha fornito un esempio di come si può fare “bene” un’operazione editoriale: estrema cura dei materiali, riscontri, controlli, perfezione finale dell’oggetto-libro.

L’idea che l’invito fosse suggerito dalla Wrong Gallery lo ha reso ancora più gradito.

MM: Anni fa, nel 1985, hai scritto [con Henry Martin] un libro su Duchamp. Qual è il tuo punto di vista oggi sulle conclusioni che hai tratto da Étant donnés?

GB: La parte che nel mio libro Why Duchamp avevo riservato a Étant donnés, prescindeva da una vera analisi critica, che poi altri hanno fatto nel tempo, coronando quest’opera quale summa rerum del pensiero duchampiano. Io vi avevo invece letto una caduta di stile, diciamo politico, nei riguardi della donna; rilievo fatto poi proprio dalla critica femminista.

A conti fatti però, tenendo conto del tono discreto usato e dei forti sentimenti che mi legavano a Teeny Duchamp e a sua figlia Jackie Matisse, la mia chiosa finale mi appare oggi un po’ fuori misura e meschina. Le donne non hanno bisogno di simpatizzanti (come io intempestivamente ero stato) per il loro “movimento”. E il mio debito di affetto e gratitudine per Duchamp è, se posso dirlo, cresciuto nel tempo. Rivedo ora con commozione gli spezzoni di film in bianco e nero girati a casa mia e nel giardino di mio padre nel lontano 1963.