“Mi interessa l’idea di un inizio che non ha una traiettoria stabilita”. Gilberto Zorio, 2010

Per Gilberto Zorio (Andorno Micca, BI, 1944), protagonista dell’Arte povera e tra i principali innovatori della scultura del XX secolo, l’arte è un viaggio che non conosce la stazione di arrivo. È un processo vitalmente aperto, che polverizza la fissità della forma plastica e immette la scultura in una dimensione fluida, in divenire nel tempo e nello spazio.

Nel dicembre 1967, registrando il rinnovamento estetico in atto, Tommaso Trini si soffermava a riflettere su quella nuova “galassia chiamata scultura” che aveva visto dilatare prepotentemente i propri confini nella contemporaneità: “Ciò che con un termine comprensivo denominiamo ancora scultura – scriveva Trini – non ha soltanto aperto dimensioni del tutto nuove, ma si è affermato come la dimensione privilegiata, dove la presenza fisica e immediata dell’opera sostituisce gli strumenti dell’illusione e favorisce quell’identificazione tra arte e vita così tenacemente cercata ai nostri giorni”[i]. Un superamento tra il rappresentato e il vissuto che nella ricerca di Zorio, e a vario modo in quella degli artisti riuniti da Germano Celant sotto l’etichetta di Arte povera, pone al centro l’uomo, la dimensione biologica e fenomenologica dell’esistenza. “Per me l’energia non è un’azione astratta ma si riferisce a una dimensione umana, antropologica”[ii].

Scardinando statuti e assetti consolidati, Zorio esplora i materiali – quelli legati alla storia millenaria dell’uomo così come quelli relati al paesaggio industriale contemporaneo –; indaga i processi trasformativi della materia, con una carica vitalistica che propaga la sua energia propulsiva e radicale di cambiamento in una “totalità” in cui soggettività, storia e impegno politico convergono, per situare le radici della processualità in una latitudine estesa che si fa, in prima istanza, politicità dell’esistente. Una “totalità” che rispecchia altresì la situazione politico-sociale del momento, in quella congiuntura che attraversa il Sessantotto, come tensione a superare le separazioni “tra fine e mezzo […], tra immagine e azione, tra conoscenza e vita”[iii]. E ancora come vocazione a polverizzare i confini tra i linguaggi, i contesti geografici, le definizioni; come propensione a erodere i miti della modernità e i meccanismi di omologazione della società di massa.

Per quanto la scultura di Zorio ponga al centro l’uomo e la vita, raramente ha coinciso con l’effettiva realizzazione di performance di fronte a un pubblico[iv], per inglobare, invece, l’aspetto performativo nel lavoro stesso, attraverso l’attivazione di processi di trasformazione chimica e alchemica della materia, considerando l’opera come prolungamento del corpo, ovvero come luogo di registrazione di un’esperienza o di provocazione di un comportamento.

Lavori degli esordi come il Letto (1966) e la Tenda (1967) sono realizzati in relazione al modulo corporeo e alla memoria del corpo che lascia la sua impronta, registra una traccia, rivela l’invisibile. In quegli stessi anni altri artisti dell’Arte povera utilizzano le proprie misure corporee per creare strutture-habitat che diventano “luogo del corpo”: da Luciano Fabro con l’In-Cubo (1966) a Paolo Icaro con le Forme di spazio (1967). Sono tutte strutture impure, eccedenti, che a vario modo iniettano la loro (più o meno consapevole) critica al rigore analitico della sintassi minimalista, rivendicando una nuova fenomenologia e antropologia del fatto plastico.

In conversazione con Germano Celant, Zorio racconta: “La memoria della statura corporale è presente nella Tenda, che presenta un fatto chimico, ma fa anche scoprire, all’altezza degli occhi, un lago salato che si staglia nel paesaggio del blu. Gli stessi tubi Dalmine presentano una dimensione umana, sono misure in rapporto modulare, come il mio corpo si raddoppia e crea una misura, così fanno i tubi […]. Sono riuscito con la Tenda a portare il mare a livello dell’occhio. Il lavoro nasce da una mia esperienza in un camping al mare. Dopo una tempesta, arrivato il sole, l’acqua si è rappresa sino a trasformarsi in sale, così la natura era riuscita a trasportare il mare molto in alto, in collina, la scultura con acqua salata riproduce lo stesso fenomeno”[v].

L’aspetto autobiografico del lavoro è strettamente connesso alla memoria, ai ricordi dell’infanzia come dimensione immaginifica e germinale che segna per sempre la vita di un individuo e può riaffiorare nell’opera in relazione a un gesto, a un’azione, a un suono, a un odore. Un universo potenziale che kleenianamente si situa in quel crinale in cui visibilità e invisibilità si incontrano, senza soluzione di continuità. L’opera diventa pertanto una presenza instabile, mutevole, che rivela l’invisibile, vaporizzando altresì i confini tra autore e spettatore. Se l’artista diventa spettatore privilegiato di un risultato non prevedibile a priori –“Penso che la grande capacità dell’Arte povera, del lavoro della nostra generazione, sia stata quella di attivare le sensibilità, di rivelare l’invisibile. Io posso dire di pormi nei confronti del mio lavoro come spettatore privilegiato”[vi] –, allo stesso modo lo spettatore diventa soggetto attivo dell’accadimento del lavoro; quest’ultimo, quindi, non può vivere ed esplicare la propria modalità di essere in uno spazio neutrale, di contemplazione.

Proprio sull’oscillazione tra visibilità e invisibilità, tra fisicità e immaterialità, nella particolare dimensione relazionale che si istituisce tra autore e fruitore, è incentrata Scrittura bruciata (1968-69) presentata nel gennaio 1969 alla Galerie Ileana Sonnabend a Parigi e qualche mese dopo nel contesto di “Op Losse Schroeven” allo Stedelijk Museum di Amsterdam – mostra che, con la coeva e oramai mitica “When Attitudes Become Form” curata da Harald Szeemann alla Kunsthalle di Berna, sancì il riconoscimento delle ricerche processuali emerse al di qua e al di là dell’Atlantico nella seconda metà degli anni Sessanta. Su un foglio di carta da lettera bianco il visitatore scriveva parole e frasi con una penna a inchiostro “simpatico” invisibile. Lasciava poi cadere il foglio su una lastra di rame incandescente, in cui la scritta affiorava come una rivelazione, di colore blu, per poi rapidamente dissolversi con la carbonizzazione del foglio.

In occasione di “When Attitudes Become Form” Zorio realizzò Cenere (Trasciniamo un po’) (1969), la sua effettiva unica performance. Rievocando proustianamente un ricordo dell’infanzia a partire da un odore, questo evento presupponeva l’utilizzo di un oggetto plastico – una struttura composta da due tubi di plexiglas incrociati e trattenuti assieme da un tondino di gomma bianca, nella cui parte inferiore è collocato una sorta di contenitore di tela da camping bianca riempito di acqua caldissima, cenere e foglie di lauro, come una volta si faceva il bucato. La struttura, trascinata dall’artista nel caos vitale dell’inaugurazione, emanava una scia fumante che si propagava nell’ambiente e lasciava al contempo una traccia di acqua sul pavimento. Terminata l’azione, l’oggetto fu appeso a un chiodo e inserito nel percorso espositivo.

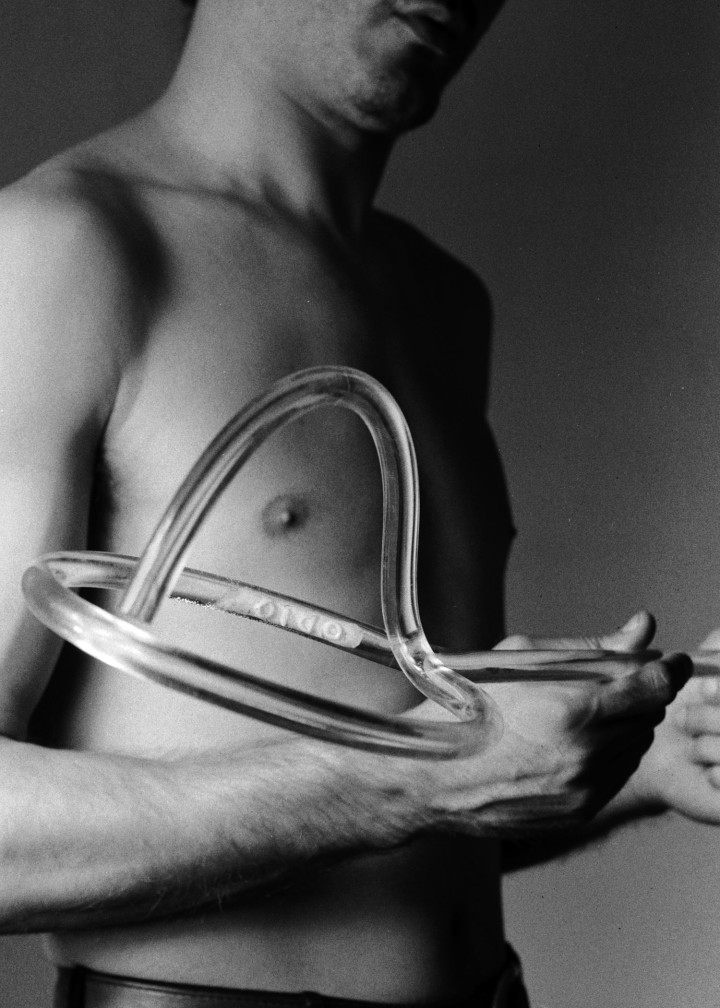

In quest’evento e in situazioni plastiche coeve la scultura si fa estensione fisica e mentale di un comportamento che dilata la propria modalità di essere oltre la finitezza, all’incontro con il mondo, per tornare talvolta al corpo, come avviene in Fluidità radicale (1969) e in Odio (1971), sotto forma di scrittura impressa sulla pelle. Per Zorio, come per Giuseppe Penone, la pelle determina il confine che relaziona il sé con il mondo, e la traccia di questo contatto può estendersi all’infinito. In questa prospettiva le “sculture vive”[vii] di Zorio – così le ha definite Ester Coen – si possono leggere in parallelo al pensiero di Luigi Pareyson. Partendo dal presupposto che l’uomo è produttore di forme, per Pareyson la forma esiste come “organismo, vivente di propria vita e dotato di una legalità interna […], conclusa e aperta insieme nella sua definitezza che racchiude un infinito”[viii]. Una “forma formante” che si esplica in un movimento di “produzione-inclusione” e preserva l’esistenza nel divenire.

L’azione di Fluidità radicale fu realizzata per la prima volta nel 1969, documentata da una serie di fotografie di Paolo Mussat Sartor e filmata da Gerry Schum nel 1970[ix], anni in cui l’utopia dell’“immaginazione al potere” trascolora nei drammatici eventi degli Anni di piombo. Fluidità radicale è una locuzione di forte impatto, per la sua violenza e compromissione con la vita, intesa come spazio compreso tra la nascita e la morte, che traghetta tuttavia la finitezza verso la dimensione cosmica infinita. L’oggetto-scultura che innesca l’azione è capace di trasformare un’energia mentale fluida in un gesto di forte impatto che si radicalizza sul paesaggio del corpo e da cui il corpo non può sottrarsi. È una sorta di oggetto d’uso in stagno, metallo fluidificante che mescolato al rame crea il bronzo e lo rende più resistente. Con il suo peso sbilancia il corpo nel momento in cui la mano lo afferra, come fosse un’arma, per imprimersi sulla pelle. “Porto sul braccio, dal lato interno, un marchio funesto, una M azzurra che mi minaccia”, è il verso di André Breton e Philippe Soupault tratto da Les Champs magnétiques che Alberto Boatto pone nel flusso magmatico di Ghenos Eros Thanatos (uno dei libri più laterali e paradigmatici della critica italiana degli anni Settanta[x]), in relazione a immagini come Odio di Zorio, dove l’opera diventa per sua intima essenza ambigua e impenetrabile, sfuggente a un’analisi applicabile al fatto storico, rivelando all’opposto quel carattere “paradossale” di essere “segno di una storia e insieme resistenza ad essa”[xi].

In lavori come Per purificare le parole (1969) e i Microfoni (1968-69) è la voce a estendere le possibilità di essere della “scultura comportamentale” di Zorio. La prima variante di Per purificare le parole è un oggetto-struttura in terracotta la cui forma, nella sua porosità, registra le impronte delle dita che la hanno plasmata. È installata sospesa da terra attraverso quattro corde poste a un’altezza tale da presupporre una postura in ginocchio del corpo che vi si relaziona, quasi come in un antico rito devozionale. Questa ambigua struttura, che nella forma allungata della bocca-becco ibrida aspetto animale e antropomorfico, è illuminata dalla luce calda di un faretto, a delimitare uno spazio spirituale di relazione tra l’oggetto plastico e il corpo, tra istinto e distillazione concettuale. Le parole entrano all’interno per essere purificate e diventare soffio vitale, primordiale. Nelle sue diverse varianti Per purificare le parole “diventa uno strumento che inebria e dà alle parole un significato plastico, le visualizza come un fiume o una catena nucleare che scorre da un estremo all’altro per ritornare allo stesso punto del parlante-uditore. Ma si possono anche perdere, quando passano nel tubo di canapa, pieno d’alcol, che trasuda al contatto con la terra”[xii].

Da esperienza individuale, l’azione si estende nello spazio con i Microfoni, dove la parola assorbita dall’altoparlante e ripetuta perde il suo significato ma non la sua pregnanza fisica. Si incontra e si fonde con altre voci, provenienti da altri microfoni dislocati nello spazio espositivo, dando vita a un tessuto di voci che si propagano e dilatano i confini architettonici. Attingendo a uno dei molteplici altrove della scultura, i Microfoni trasformano la mostra in uno spazio democratico e orizzontale di condivisione, luogo di un agire libero che sovverte la separazioni e fa della scultura un campo esperienziale allargato. Una rivendicazione utopica dell’impegno politico dell’atto artistico che si farà ancora più evidente, seppure in un’accezione altrettanto utopica e visionaria, con l’utilizzo del motivo dell’Internazionale associato alla Stella (Stella Laser [1975]). “L’Internazionale, che dovrebbe essere l’inno più diffuso del globo. L’Internazionale è un sogno, non è soltanto un sogno di classe, diventa creativo, diventa plastico, luminoso, è anche simbolo, la stella può diventare simbolo, può essere un insieme di tanti significati, parte comunque dal fatto che è energia”[xiii].

Immagine globale cosmica, la Stella è per Zorio “l’immagine dell’uomo congiunta al cielo”[xiv], un sogno collettivo che prorompe e prescinde da una temporalità storicamente definita e, allo stesso modo, il proprio autoritratto. Come per il Letto e la Tenda anche la Stella, declinata nel corso degli anni in una serie di variazioni spaziali e materiali – terracotta, cuoio, vetro, ecc. – attivata dal fuoco, immersa nel crogiuolo, formata o infilzata da giavellotti, è realizzata in relazione alle misure del corpo. Ha infatti la dimensione modulare del corpo umano con le braccia e le gambe divaricate. Ad essa si possono associare molteplici significati – magici, esoterici, mistici, alchemici e non in ultima istanza politici – in un processo aperto, in cui la dimensione mitica e l’attenzione al presente diventano l’aggancio per proiettare l’atto creativo al futuro, in un viaggio che non ambisce, appunto, la stazione di arrivo, ma si fa necessità di esplorare attraverso la scultura il proprio essere nel mondo.