Pubblicato originariamente in Flash Art no. 264, Giugno – Luglio 2007.

Andrea Bellini: Germano Celant, nel catalogo pubblicato in occasione della tua mostra presso il Museo Folkwang di Essen (1978), parla dell’esistenza di legami archetipici nel tuo lavoro. Sono, immagino, i legami con la tua terra d’origine.

Cominciamo questa intervista con un luogo geografico: da dove vieni e quali immagini ti hanno condizionato durante la tua infanzia?

Giuseppe Penone: In anni in cui la cultura dominante era basata sul principio del consumo, la necessità di affermare un’identità diversa nell’arte imponeva delle scelte radicali sia nei comportamenti che nelle forme. La scelta di lavorare nel Paese di montagna in cui sono nato, Garessio, un Paese senza tradizioni artistiche ma ricco di tradizioni popolari, che affondano le loro radici nella magia dei luoghi e del paesaggio, è servita a rendermi cosciente del fatto che quella cultura popolare, proprio perché estremamente semplice e primaria, aveva affinità con genti di ogni luogo del mondo.

Un’identità che poteva essere condivisa e compresa anche in situazioni e paesi molto lontani.

Sono forse questi i legami archetipici di cui parla Germano.

AB: Perché proiettare il sé nella natura? Qual è stato l’impulso originario?

GP: è vero che il mio lavoro all’esterno è a misura d’uomo. C’è la volontà di interferire in modo minimo e mimetico con la realtà che mi circonda. Qualsiasi movimento nello spazio ha già in sé tutti i caratteri della scultura. È una mutazione tridimensionale della realtà. Respirare è scultura come un’impronta digitale è un’immagine pittorica. Nel mio lavoro, spesso rendo visibile un gesto che normalmente può essere automatico, involontario; sono le forme legate al volume e alle azioni del nostro corpo. Quindi, il mio problema non è realizzare un lavoro con la natura — il problema della natura non si pone perché per me il rapporto con la realtà che mi circonda è paritario. Un soffio di vento equivale a un respiro.

AB: Quali artisti hai amato di più durante gli anni della tua formazione e quali stimi ora?

GP: Non ho mai avuto degli esempi precisi a cui riferirmi. I miei interessi sull’arte erano vari, da Giotto a Boccioni, a Fontana; dall’archeologia alla pittura di Pollock; da Manzoni alle tracce delle pitture preistoriche; dalla ritrattistica romana a Poussin… La mia risposta può sembrare generica ma il mio interesse è rivolto piuttosto verso lo stupore che è generato dall’arte, non al prodotto di un genere o di un certo tipo di arte.

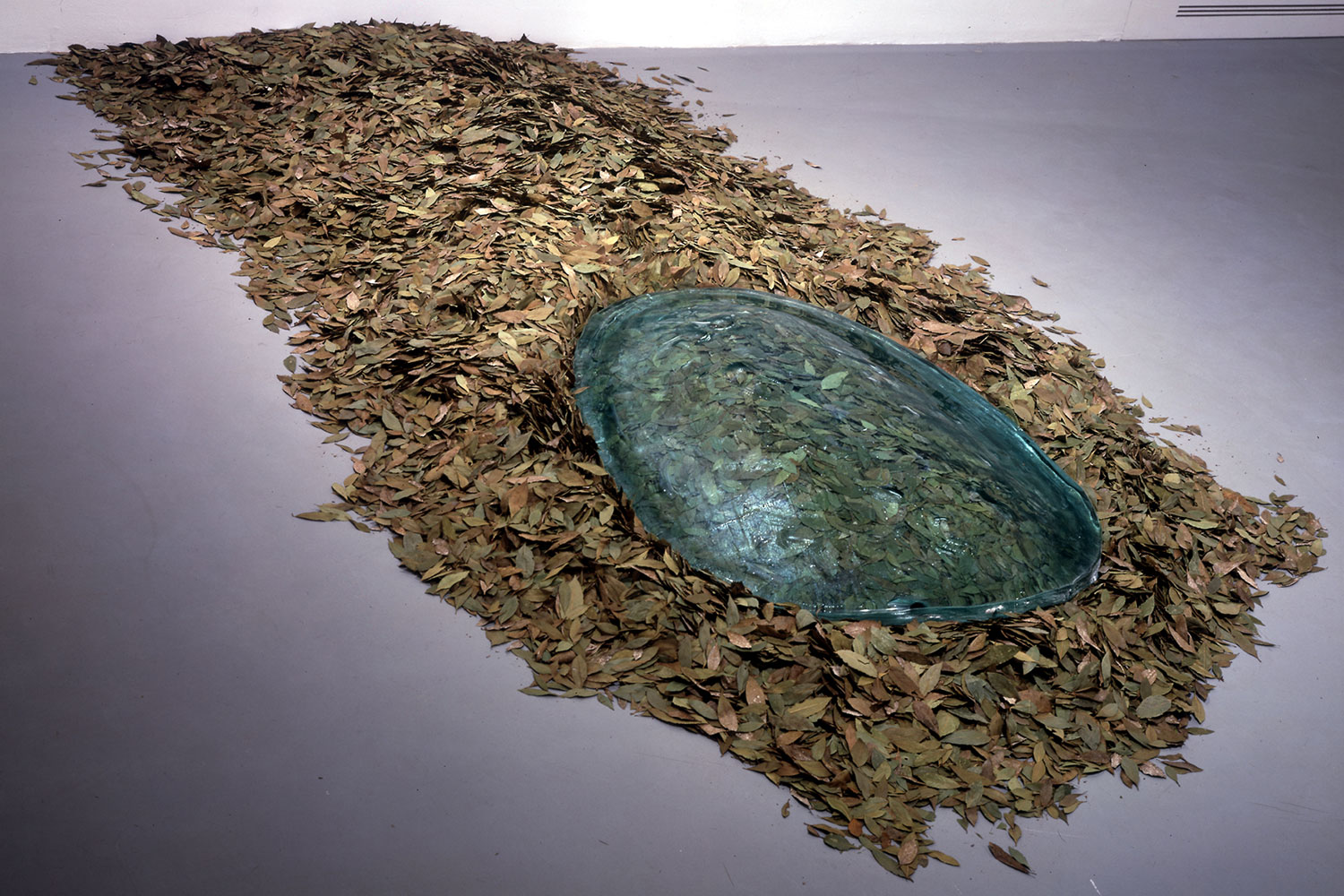

AB: Nel 1978 è nata la serie “Soffi”, impronte del tuo palato, delle tue labbra e del tuo corpo realizzate con materiali diversi. Il soffio ha generato rami, mucchi di foglie e sculture in terracotta. Cos’è il soffio? è il risultato di un gesto demiurgico o una linfa formale che passa di materia in materia?

GP: Come ho detto prima, per me anche il respiro è scultura. L’emissione di una massa d’aria dal mio corpo allo spazio che mi circonda è volume, scultura. Quei lavori volevano sottolineare questa azione. Ecco allora la forma di Soffio di creta, respirando si respira anche la polvere, la terra, e poi Soffio di foglie, con le impronte del mio corpo e del mio respiro in un mucchio di foglie.

AB: Spesso i tuoi interventi nella natura sono leggeri, minimi, mentre alcune volte hai operato sugli alberi, ad esempio, con gesti aggressivi. Perché utilizzare la forza e cosa genera nel suo contatto con la natura?

GP: L’idea che ha generato questi lavori nati nel 1968-69 partiva dal presupposto che l’albero è una materia fluida e plastica come la creta, materiale tradizionale in scultura. L’albero, che ha l’apparenza di solido, è materia fluida e plastica nel suo processo di crescita. Il mio lavoro consisteva nell’indicare la materia dell’albero come forma in divenire, scavalcando l’aspetto convenzionale della sua materia. Per fare questo, dovevo rendere indelebile il gesto della mia mano con un materiale duro, come l’acciaio o il bronzo.

Il tempo di crescita dell’albero attorno alla mia mano fossilizzata nell’acciaio ha creato l’opera. Il fattore del tempo è indispensabile per queste opere, dove il tempo della vita vegetale e il tempo della vita umana sono in stretta relazione. L’intenzione non era comunque quella di esprimere aggressività, quanto incisività. Non bisogna confondere la forza con la resistenza. L’aspetto esteriore può far pensare a una pressione sull’albero, ma in realtà la mano è solo appoggiata sull’albero. Senza questa sensazione di forza l’opera non avrebbe la stessa intensità.

AB: Qual è il tuo lavoro peggiore e quale il migliore?

GP: L’opera peggiore è quella che non espongo, ma dall’opera peggiore può nascere la migliore.

AB: La tua ricerca si fonda sull’idea di un rapporto stretto tra il lavoro della natura e il lavoro della scultura. In cosa consiste questa dialettica?

GP: In un’azione che considera l’uomo natura.

AB: Una cosa che ho chiesto anche a Giulio Paolini e a Jannis Kounellis: cosa disprezzi, o non tolleri, in assoluto?

GP: Nella vita di ognuno si tollera sempre di più e si disprezza sempre di meno. L’intransigenza è un sentimento legato alla gioventù, alla sua origine c’è la necessità di creare un’identità forte e il desiderio di affermarla.

AB: Cosa, invece, ami di più?

GP: Fare il mio lavoro.

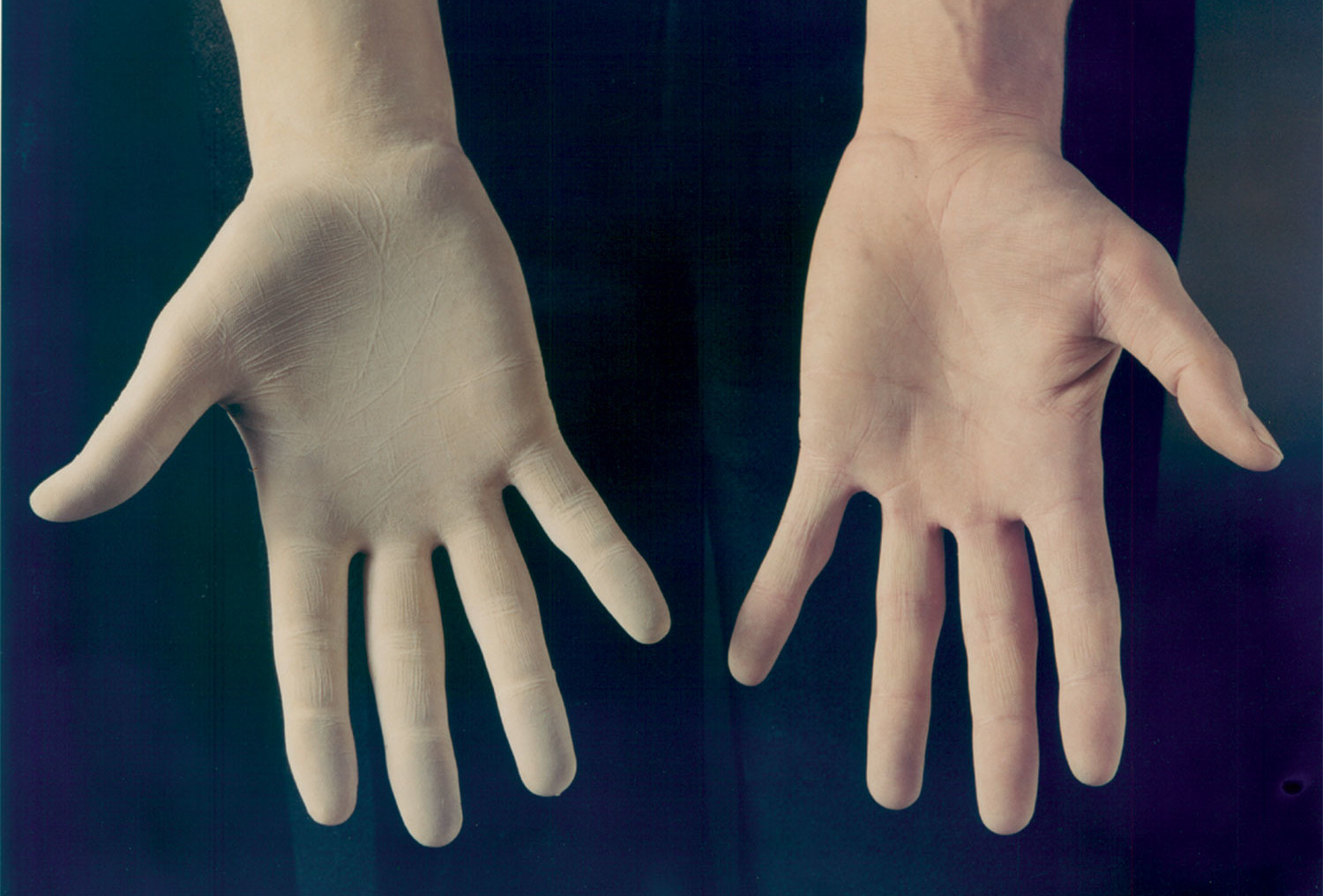

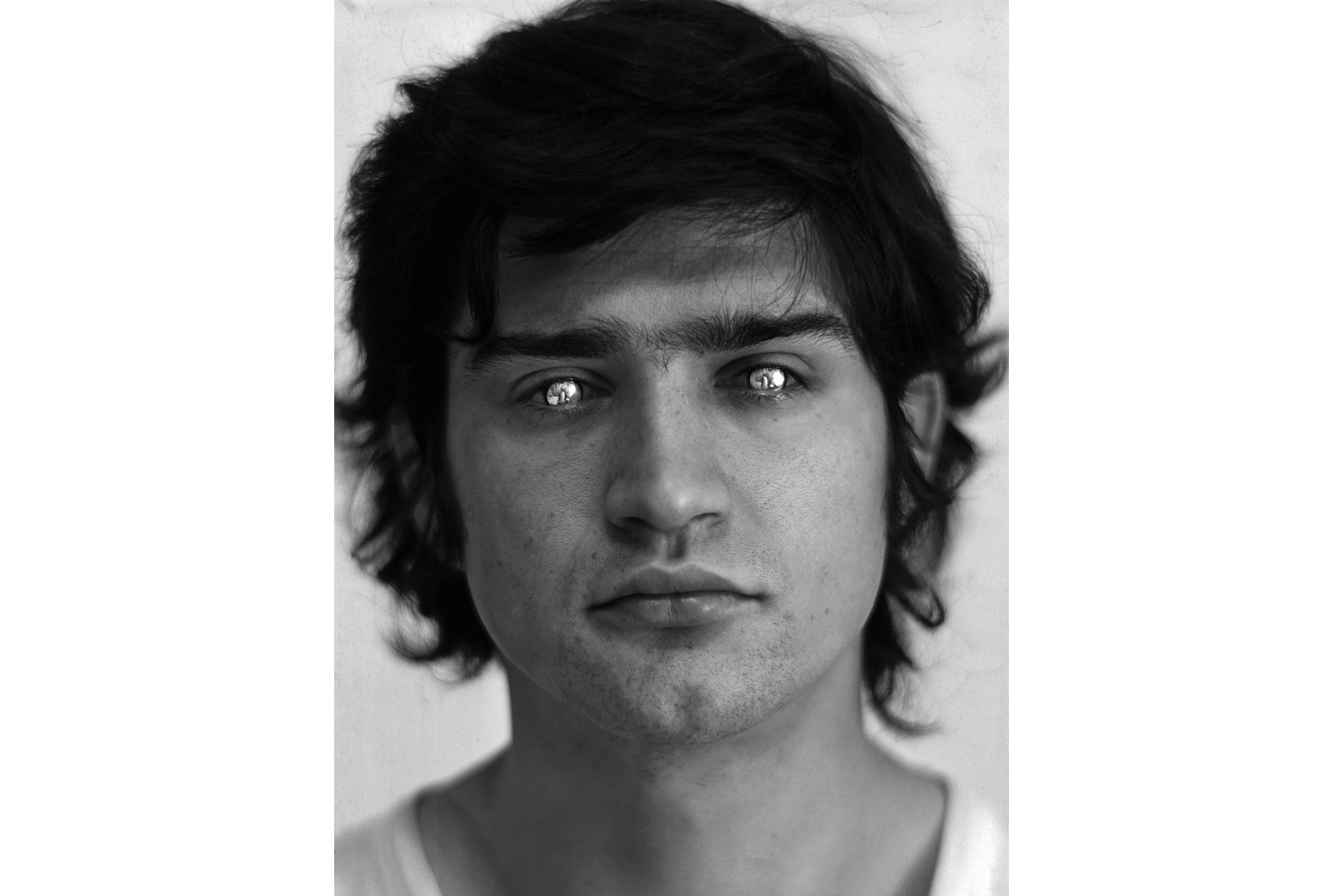

AB: In Rovesciare i propri occhi (1970), indossando lenti a contatto riflettenti hai lavorato sull’idea di uno sguardo cieco: il corpo come limite, come diaframma. Com’è nato quel lavoro emblematico?

GP: Per me rappresentava la logica conseguenza dei lavori sulla crescita degli alberi, dove l’azione legata al mio corpo era tattile e, in un certo senso, cieca, perché il risultato l’avrei potuto vedere solo molti anni dopo.

AB: Cos’è stata per te l’Arte Povera?

GP: Un momento in cui le affinità nelle intenzioni erano più importanti dell’affermazione individuale, un momento in cui l’opera d’arte nasceva da una necessità ideale e non mercantile.

AB: Ti sei sempre mosso verso la natura, hai voluto imparare da essa. Questo comportamento rappresenta una critica implicita all’antropocentrismo?

GP: La mia non è una critica, è una constatazione. L’uomo è natura, la sua azione è naturale e possiede la bellezza e la crudeltà della natura.

AB: Il tuo rapporto con il reale sembra essenzialmente tattile. Cosa porta con sé questa tattilità? Una dimensione conoscitiva, emozionale?

GP: L’esperienza tattile è la prima lettura della realtà che ci circonda. Solo successivamente si impara a vedere e con il tatto si possono correggere le imprecisioni della vista. La consapevolezza di una conoscenza tattile aiuta a vedere la realtà in modo più preciso, al di là della sua apparenza.

AB: La natura che conoscevi all’inizio, quella dove hai cominciato a lavorare, era in qualche modo diversa dalla natura di oggi. Oggi, il paesaggio (il dato naturale) è demistificato, svilito, frazionato e forse compromesso per sempre. Pensi che nel tempo sia cambiato anche il tuo sentimento della natura e, con esso, il senso del tuo lavoro?

GP: La natura che conoscevo era comunque una natura modificata dal lavoro millenario dell’uomo, dissimile nella forma ma non nella sostanza da cosa oggi vediamo.

AB: Parlaci del tuo nuovo lavoro per la Biennale di Venezia.

GP: Si tratta di alcune opere che hanno in comune le forme della fluidità: dal vegetale al minerale, all’animale. Marmo, legno, cuoio, resina formano un insieme di opere che dialogano tra loro in un unico spazio.

AB: Chi è Penone? L’aurispice, il viandante o il cacciatore di forme?

GP: Fate voi.