La biografia personale e collettiva è al centro dell’opera di Petrit Halilaj, come un corpo celeste oscuro, invisibile e al tempo stesso indagabile in ogni dettaglio per l’attrazione gravitazionale che esercita sui suoi satelliti. Halilaj, nato in Kosovo nel 1986, aveva poco più di dieci anni quando la guerra del Kosovo (1996–1999) lo ha costretto in un campo di rifugiati in Albania. Lì ha sviluppato precocemente il suo talento artistico che gli ha permesso di essere ospitato in Italia e di studiare arti visive all’Accademia di Belle Arti di Brera a Milano. Intorno a questa esperienza – che ha causato un senso di perdita e di sdoppiamento, accompagnato dallo sforzo di ricostruire un luogo lontano con la memoria e, quando non basta, con l’invenzione e con l’utopia – Halilaj ha realizzato un corpus di opere sorprendentemente coerente per temi, per impostazione formale e per il modo in cui si rapportano a questo nucleo biografico. In apparenza è un modo giocoso e sognante, ottimista. In questo caso l’apparenza inganna.

C’era già tutto verso la metà degli anni 2000, quando Halilaj studiava in Accademia. A quell’epoca risale un’opera intitolata Chi mi romperà adesso i coglioni?, un lavoro studentesco in seguito sparito dai cataloghi e dai profili biografici (ne conserva traccia un vecchio portfolio archiviato a Viafarini DOCVA, Milano). Era un mappamondo da cui l’artista aveva asportato la sagoma del Kosovo, all’epoca non riconosciuto come stato indipendente, incollandola nel mezzo dell’oceano.

Da una parte, quest’opera manifestava il desiderio di pace e di isolamento di un paese, il Kosovo, reduce da vent’anni di guerre – spostato nell’oceano come per allontanarlo dal conflitto. Secondo questa lettura, gli interlocutori a cui si rivolgeva il titolo sarebbero i vicini guerrafondai e belligeranti. Ma è possibile un’altra lettura: essere un kosovaro in Italia – essere un giovane artista proveniente da un paese in guerra – significava dover necessariamente identificarsi con questa storia; guardare la propria identità riassunta in una tragedia, avere a che fare con un pubblico che si aspetta un certo tipo di discorso. Da questo punto di vista, spostare il Kosovo sulla mappa potrebbe essere un manifesto programmatico. Un modo per dire: voglio parlare di questo, perché è il mio paese; ma voglio parlarne in termini dislocati, trasfigurati, fantastici.

È rivelatorio considerare questo approccio in contrasto con quello di un artista come Adrian Paci – albanese, di una generazione più anziano di Halilaj, emigrato nello stesso periodo sempre a Milano. Believe me, I am an artist (2000), è il video di un interrogatorio di polizia. Paci in quel momento stava lavorando a una serie di opere in cui disegnava dei timbri doganali sulla pelle delle sue figlie. I lavori riguardavano il senso di spaesamento, la vita al di là di una frontiera che non si riesce mai a lasciarsi del tutto alle spalle; le aveva fotografate, ed era stato segnalato alle autorità come potenziale pedofilo. Nel video si discolpa di fronte a un poliziotto: per farlo gli deve spiegare cos’è l’arte contemporanea, cosa significa essere un artista albanese residente in Italia e così via, restituendo una scena tra l’umoristico e l’agghiacciante. In quest’opera, come in molte altre dello stesso periodo, Paci racconta memorabilmente – in modo toccante, poetico, scioccante – un’esperienza al contempo personale e storica. Parla della sua identità, di quella del suo paese e di quella dell’Italia in cui si è rifugiato.

Pochi anni dopo Halilaj parte da premesse simili per ribaltarle completamente: il mappamondo sembra dire di non voler sottomettersi alle aspettative di un’opera identitaria, vuole inventare. Dal titolo e dalla giocosità appare evidente che quella è un’opera giovanile, e forse è per questo che non l’ha poi voluta mostrare. Eppure era già tutto lì: lo sdoppiamento geografico, il desiderio di parlare di un luogo, ma anche di inventarlo. Se si fosse cercato il Kosovo su quel mappamondo, sarebbe stato possibile identificarne i confini senza alcuno sforzo. Ma al loro interno vi era una forma cava.

Una forma cava è anche ciò che Halilaj ha esposto alla Biennale di Berlino del 2010, la sua prima grande mostra internazionale. Nello spazio principale del KW Institute for Contemporary Art si diramava una struttura vagamente geometrica di assi di legno grezzo e rinforzi metallici, a formare il profilo di un solido complesso composto di cubi, parallelepipedi, riquadri. Osservando con attenzione vi si potevano indovinare delle stanze e dei corridoi, una cantina fra le fondamenta. Intorno alla base era del fieno, e un recinto metallico malmesso fra cui scorrazzavano delle galline.

Quella in mostra era la cassaforma (o una sua replica) con cui la famiglia di Halilaj aveva ricostruito la casa in Kosovo in cui era cresciuto, distrutta durante la guerra. Aveva la stessa pianta dell’originale, ma ingrandita. La presenza delle galline (animali che ricorrono nell’opera di Halilaj) poteva tanto alludere alla domesticità quanto significare un ironico distaccamento dal rigore algido degli spazi d’arte, ma nel complesso pareva un tentativo di ancorare alla realtà rurale, abitata, la casa ricostruita nel ricordo che era esposta al KW. Anche in questo caso l’opera riguardava il senso di nostalgia e di perdita: rappresentava il tentativo di ricreare qualcosa che il tempo e la storia hanno cancellato, usando l’ingrandimento per compensare gli anni passati, e perché, nella memoria, i luoghi amati da bambino sono sempre più grandi.

Già, eppure non era una casa: era un profilo, una forma cava. Se questo lavoro parlava di memoria, lo faceva sottolineando la natura fallace, impossibile. L’atto di recuperare ciò che si è perso non fa che sottolineare che un vuoto resta incolmabile. S’intitolava The places I’m looking for, my dear, are utopian places, they are boring and I don’t know how to make them real [I luoghi che io cerco, cara mia, sono luoghi utopici, sono luoghi noiosi e non so come farli diventare veri].

Un’opera di un anno dopo, Kostërrc (2011) – presentata in “Statement”, Art Basel 2011– sembra il contrario di un vuoto incolmabile: è uno stand fieristico interamente riempito da tonnellate di terra proveniente dal paese natale di Halilaj in Kosovo, Kostërrc. La simbologia della nostalgia è evidente – si tratta, letteralmente, di suolo natio trasportato nella cornice asettica di una fiera d’arte contemporanea. Scrivendo di quest’opera su Frieze, Pablo Larios, sensatamente, ha commentato parlando del lavoro di scavo della memoria, o delle stratificazioni di ossa e reperti che si annidano nel suolo di una regione caratterizzata da una storia lunga e recentemente sanguinosa[i]. Lo strato d’erba in superficie, un esile sbaffo di verde chiaro sopra la montagna umida e scura, è stato considerato un simbolo di speranza, forse un alter ego dell’artista.

L’installazione, però, è accompagnata da una fotografia scattata nella campagna di Kostërrc. Raffigura una veduta collinare – un albero, i campi sullo sfondo, i declivi idilliaci smorzati dai colori freddi, autunnali della natura. Al centro della collina è una buca sovradimensionata, profonda, scavata di fresco. È la cavità lasciata dalla terra estratta: l’origine dell’opera, il vuoto che ha reso possibile il pieno in mostra ad Art Basel. Se la montagna di terra esposta in fiera parla di forza e di speranza, di memoria, la foto sembra ricordare il costo personale e collettivo di questo processo. La buca sembra una fossa comune.

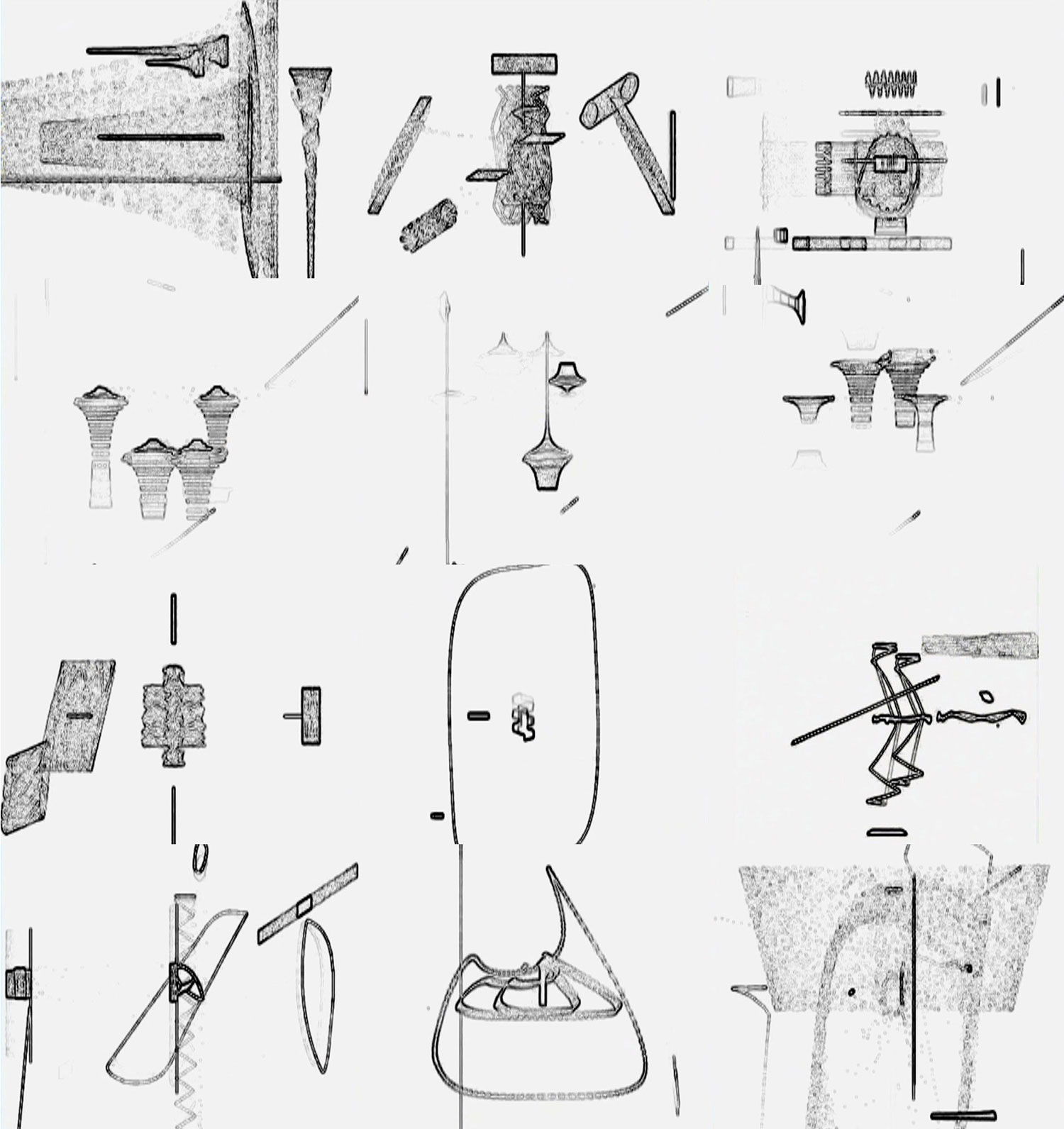

Lo stesso tema è al centro di It is the first time dear that you have a human shape (2012), una serie di grandi sculture di legno e metallo presentate a Kunsthalle St. Gallen il medesimo anno. Sono delle riproduzioni, ingrandite di cento volte, dei gioielli che la madre dell’artista aveva sepolto nel terreno della collina dove vivevano, prima di scappare. Sono realizzate con materiali poveri, consunti, molti dei quali provengono dalle rovine della casa di fronte alla quale erano stati interrati. Comunicano un senso di disgregazione e al contempo di tenerezza.

Anche in questo caso l’opera presenta il tentativo di recuperare qualcosa che è stato disintegrato dalla collisione della storia personale con la storia collettiva. Anche in questo caso l’ingrandimento cerca di sopperire all’azione logorante del tempo, e non ci riesce: il risultato è povero e sghembo, più simile a un’invenzione che all’oggetto esistente. È simile alla memoria di una persona cara sparita da tempo della quale ricordiamo sempre meno dettagli, che però diventano sempre più grandi nella memoria man mano che il resto scompare.

Per questa serie – ma anche opere come 26 Objekte ‘n Kumpir (2009), una teca ricavata in un vasto nido di rami, ma anche il cubo di terra di Kostërrc – il lavoro di Halilaj è stato avvicinato all’Arte povera. L’uso del metallo ricorda immediatamente Giovanni Anselmo; i rami e la terra fanno pensare a Luciano Fabro. La collana di scatole metalliche, gli orecchini giganti potrebbero essere considerati alla stregua dei giavellotti e delle canoe di Gilberto Zorio in quanto simboli di elementi astratti quali la femminilità, la madre, la perdita, la “terra” – evocata anche dalla scelta di materiali grezzi.

Ma questa interpretazione sembra fuorviante. Se c’è qualcosa che caratterizza uniformemente il linguaggio di Halilaj è anzi il rifiuto sistematico dei simboli, dell’uso di una cosa concreta per riferirsi a una categoria astratta. Più che simboli, i suoi oggetti sono pronomi: si riferiscono a oggetti specifici, legati direttamente alla biografia dell’artista e, in modo più obliquo, alla storia del suo paese. Non cercano di costruire un discorso su delle categorie generali, ma semmai di rappresentare, poeticamente, il processo della memoria: che amplifica qualcosa di minuscolo, e al contempo lo sporca e lo rende fragile. Il punto d’arrivo è qualcosa che per certi versi somiglia moltissimo al punto di partenza, e per altri versi è drammaticamente, impossibilmente altro.

Negli ultimi anni, il lavoro di Halilaj si è concentrato sulla memoria storica della città di Runik, in cui è cresciuto, uno dei principali siti archeologici del Kosovo. La guerra, l’incuria e la dispersione hanno reso quel patrimonio in larga misura inaccessibile. Attraverso una serie di mostre (“Poisoned by men in need of some love” al WIELS di Vienna, “Ru” al New Museum di New York e SHKREPËTIMA a Fondazione Merz di Torino) Halilaj si è sforzato di farlo rivivere, ricostruendo alcuni reperti e integrandone altri con inserti di stoffa, pietra e metalli preziosi. The city roofs were so near that even a sleepwalking cat could pass over Runik without ever touching the ground (2017) è un video a due canali in cui vari abitanti del luogo raccontano come, negli anni, hanno continuato a scavare indipendentemente, per abitudine o per caso o per passione, trovando frammenti di manufatti neolitici o ossa di animali in una sorta di archeologia informale. L’emozione con cui ne parlano, la passione che trapela, per un istante fa quasi dimenticare che gli oggetti in questione sono probabilmente persi per sempre, o comunque inaccessibili. Al New Museum il video era accompagnato da una vasta popolazione di sculture simili a uccelli, appollaiati su trespoli o nascosti in una foresta di legnetti; si tratta, in realtà, dei calchi dei manufatti ritrovati, che l’artista ha trasformato con esili aggiunte dorate per farne dei volatili stilizzati dall’aspetto giocoso, fantastico. Il metallo, i colori, lo zoomorfismo possono essere visti come abbellimenti, come un atto di immaginazione quasi infantile; ma ciò che ha reso possibile quest’azione è il vuoto che tentano di colmare. Senza l’uno, non vi è l’altro.

Questo gioco reciproco fra presenza e assenza – lo stesso che separava il Kosovo incollato nell’oceano dalla sagoma vuota nei Balcani, la casa reale del passato da quella cava al KW di Berlino, il troppo-pieno di Basilea dalla fossa a Kostërrc, – è la radice tematica dell’opera di Halilaj. Nell’approfondire questa ricerca, l’artista ha mantenuto un’estrema coerenza formale: i richiami all’immaginazione e all’utopia, la presenza ironica degli uccelli, la leggerezza dei disegni e delle forme, tutti elementi che sembrano partecipare alla stessa giocosità, allo stesso gusto per il fiabesco. Superficialmente, l’opera di Halilaj è una celebrazione della fantasia e del potere creativo della memoria, incentrata su un luogo tutto sommato ristretto e definita dall’identità biografica dell’artista. Ma in profondità aleggia una coscienza molto più cupa, e molto più vasta di Runik e della vita di Halilaj, che in ultima analisi non ne risulta argomento, ma occasione: la coscienza di tutto ciò che la fantasia nasconde e che la memoria non riesce a recuperare.