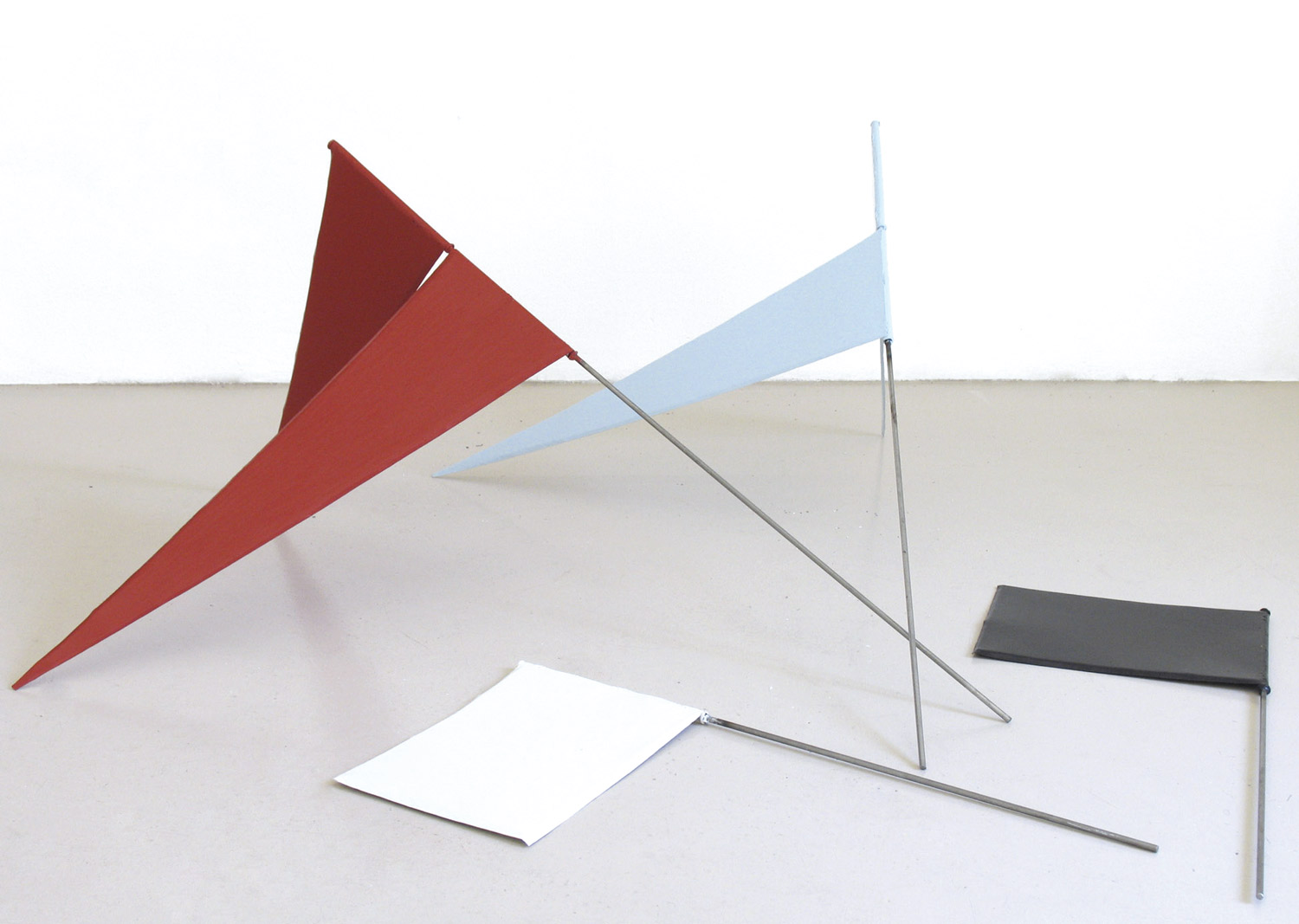

(dettaglio; 2003). Collezione privata.

“Local versus global” è stato uno slogan molto in voga negli anni Novanta, specialmente in quei paesi che allora stavano sperimentando la prima ondata offensiva di quella nuova forma di imperialismo che va sotto il nome di globalizzazione. E si è anche dimostrato un significativo slogan critico per una generazione di artisti indiani emersa in quel decennio, fornendo, consciamente o meno, un modus operandi per rendere conto del nuovo ordine mondiale in cui l’India era da poco stata catapultata.

La videoinstallazione Global Clones (1998) di Sharmila Samant è un’arguta testimonianza dell’omologazione che consegue al feticismo delle comodità e al culto delle firme. Nel video, proiettato sul pavimento in uno spazio buio, diciotto tipi di scarpe femminili — scelti da alcuni dei paesi una volta attraversati dall’antica via della seta che collegava l’Asia all’Europa — sono programmati in moto; il che significa che ciascuna scarpa viene formata in quella successiva, e quindi animata per simulare una camminata. I sandali intrecciati e le ciabattine luccicanti sembrano avanzare, eppure rimangono nello stesso punto. Nell’ottica di una parodia del paradosso di Zenone sull’impossibilità del movimento, la camminata trascinata allude anche all’obsolescenza delle calzature fatte a mano rispetto alle scarpe sportive prodotte industrialmente e importate in manifatture di massa, ora commercializzate in India, un esempio delle quali — un vero paio di Nike — è posto in cima alla proiezione. Per Samant, le scarpe in movimento sono “un indice dell’effetto universalizzante e banalizzante della cultura dell’industria globale e dei suoi prodotti”, un oggetto che verrà localmente “clonato” o falsificato a sua volta.

Se molte delle attività di Samant sono atti di resistenza contro quello che può essere chiamato “condizionamento delle comodità”, il lavoro di Subodh Gupta, al contrario, ha scavato a fondo il mondo-oggetto delle piccole città e dell’India rurale per esplorare le dinamiche della dislocazione culturale. La sua ingenuità risiede nel trasporre il quotidiano nel linguaggio dell’arte. Gli utensili da cucina in luccicante acciaio inossidabile che sono diventati l’elemento caratteristico del suo lavoro non sono soltanto oggetti con uno specifico valore d’uso. Nei villaggi, dove spesso fanno parte del corredo nuziale, le tazze, i bicchieri e i piatti hanno anche un valore di scambio. Inserendo questi oggetti in un contesto non-utilitaristico, sembrerebbe che Gupta giochi con le merci come una firma, salvo che il feticismo che ne deriva è internamente spezzato dalla natura culturalmente codificata delle merci in questione. Le luccicanti repliche sono, con la stessa valuta, residui simbolici della funzionalità degli “oggetti originali”. E poiché la ragion d’essere di questi oggetti è utilitaristica (il loro significato risiede nel loro utilizzo), quello che è in gioco qui non è tanto la celebrazione delle merci alla Jeff Koons o una loro critica alla Sherrie Levine.

La particolarità del lavoro di Gupta risiede nel nutrimento disinvolto che gli deriva dal ricordo di un senso di localizzazione, in ogni caso molto di ciò che lui stesso ha è (geograficamente) portato via dal suo paese d’origine. Il tragitto tra la piccola città provinciale in Bihar in cui Gupta è nato e la capitale in cui si è trasferito si è rivelata una risorsa energizzante per la sua arte.

Il lavoro di Jitish Kallat, d’altra parte, registra la quintessenza di un’esperienza metropolitana, proponendo una vista a livello di strada della megalopoli che è ora diventata Mumbai. Non la città Bollywood e le sue vistose fantasie, bensì la sua controparte, composta da edifici dalle facciate sfregiate e segnate dai monsoni, le cui superfici dipinte sono cosparse da screpolature. Il lavoro di Kallat, qualunque sia la natura della tecnica utilizzata, è sempre stato mal interpretato e non c’è miglior esempio di Onomatopoeia/The Scar Park (2005) per spiegare tale fenomeno.

A prima vista, la serie di 68 fotografie, disposte in file serrate all’interno di una struttura a griglia, somiglia a un’astrazione pittorica, le cui unità sono contrassegnate dalla particolare qualità della sua ben contraddistinta superficie. A uno sguardo più attento però, queste “pitture accidentali” si rivelano essere le più ambigue tracce di incidenti che nulla devono ai giochi del pennello. Questi sono i segni che attestano il “pericolo del pennello”, con le ammaccature sulla superficie lucida delle macchine. In questo modo Kallat imprime una strana svolta al topos degli incidenti automobilistici nell’arte contemporanea (John Chamberlain, Cesar, ecc.), contestualizzandolo rispetto alle nuove ricche e potenti classi medie indiane, con la loro predilezione per le merci di lusso di ogni tipo, inclusa la passione folle per le automobili straniere. Le ammaccature sulle carrozzerie delle auto, rappresentate dalla superficie ingannevolmente seduttiva delle sue fotografie, potrebbero essere viste come un inventario parodistico in cui le differenze sociali sono iscritte non attraverso un marchio ma mediante una cicatrice.

Il pericolo che si fa strada nel tessuto urbano è anche al centro di Petrum Opus (2006), una massa quasi amorfa di veicoli che arrivano improvvisamente a un brusco arresto su un’autostrada infinita. Queste autostrade naturalmente sono molto diffuse a Mumbai, trasformano la città in un immenso cantiere in costruzione. Il fatto che esse segnalino un potenziale stato di entropia è sottolineato dalla natura stessa del materiale impiegato: la resina traslucida in cui la scultura di cera (di veicoli sciolti) è stata formata conserva come se fosse di ambra una massa indefinita di materia pietrificata.

Un’altra prospettiva sulla realtà della vita di strada in India è proposta da Vivan Sundaram nell’installazione che egli chiama Great Indian Bazar (1997). Alludendo agli improvvisati mercati domenicali che si moltiplicano come funghi sui marciapiedi di New Delhi, l’opera consiste in 400 fotografie in formato cartolina accatastate sul pavimento in cerchio, una posizione analoga a quella utilizzata per il saltuario commercio sulla strada. In effetti, gli scatti realizzati dall’artista rappresentano disparati oggetti e bric-à-brac raccolti dai venditori, una pletora che è composta da una serie di cianfrusaglie, merci di scarto e di seconda mano. Perché i mercati in questione non sono né un bazar orientale con articoli esotici annessi, né un mercatino delle pulci che promette un ritrovamento fortunato all’esteta che rovista tra i rifiuti, ma piuttosto un susseguirsi di spazi improvvisati demarcati in maniera rudimentale da teli di plastica su cui sono accumulati quegli oggetti che nessuno vuole tenere. “Gli oggetti usati portano con sé la loro storia personale, la giustapposizione donchisciottesca può essere letta come un collage surreale”, ha osservato Sundaram. “Nel momento in cui si esamina/fotografa il negozio improvvisato per terra, le mani o i piedi del venditore o compratore compaiono in cima alla cornice. Non includendo nella cornice la figura intera, gli occhi si concentrano su una vecchia scarpa, su un pettine, uno spazzolino da denti, biancheria intima, frammenti di computer, macchine da cucito. Lo sguardo si focalizza sulla realtà della povertà e della miseria”. Quest’ultima osservazione rivela l’impianto critico entro cui Sundaram ha concepito la sua installazione, proprio come le vere cornici rosse di metallo che ha trovato nel groviglio del mercato in opposizione all’isolamento delle immagini individuali: il visitatore è invitato a setacciare alla maniera degli emarginati e dei reietti che tentano di salvare ciò che possono dal deterioramento.

Sheela Gowda è un’ altra artista interessata alla ricodificazione critica di materiali o sostanze dalla connotazione vernacolare, ma il suo riciclaggio (nel senso ecologico del termine) ha un’inflessione più accentuatamente morale rispetto, ad esempio, al gioco intuitivo di simboli culturali di Subodh Gupta. I materiali grezzi usati dall’artista parlano della difficile realtà del lavoro e della fatica manuale: ne è testimone la maestosa struttura intitolata A Blanket and The Sky (2004), realizzata con batterie di catrame appiattito, una trasposizione di quel genere di ripari improvvisati che costruiscono i lavoratori migranti pagati a giornata. L’austerità delle opere scultoree di Gowda attesta una “veridicità di materiali” che ha una base etica molto distante dalla comprensione puramente formale di quel venerabile modernista shibboleth.

In effetti, la monumentalizzazione delle dimensioni modeste delle baracche è un modo paradossale per commemorare proprio la loro precarietà, insieme a quella di coloro a cui esse forniscono un tetto per la notte. La predilezione di Gowda per i materiali poveri si riflette sul suo legame con tematiche ambientali e con il cosiddetto lavoro femminile. Il riciclare quindi equivale anche a una recodificazione critica di qualsivoglia associazione formale con il postminimalismo o con l’Arte Povera. Perciò, elementi quali la corda, il pigmento, la polvere di carbone e la garza — che rientrano nella realizzazione dell’opera intitolata Breaths (2003) — hanno una valenza simbolica che è necessariamente diversa dal ricorso a materiali comparabilmente modesti che attestano la resistenza dell’Arte Povera alle basi tecnocratiche del Minimalismo. Così, le forme tronche simili ad arti sporche di carbone, allagate di pigmento rosso sangue e posizionate su un tavolo lungo e stretto, potrebbero a ragione essere definite “nature morte”, anche se questo titolo generico avrebbe un significato diverso per chi conosce il massacro dei musulmani che ebbe luogo a Gujarat nel 2002, e le cui ripercussioni sono alla base dell’opera in questione.

L’idea che ci si possa relazionare alla vita contemporanea come a una favola ha alimentato a lungo l’immaginazione pittorica di N.S. Harsha. Spesso panoramici nel formato ma miniaturizzati nella loro delineazione, i suoi dipinti sono allo stesso tempo espansivi e intimi, e mantengono un dialogo continuo e vitale tra il dettaglio e l’insieme. Le miriadi di vignette disegnate, tratte dalla vita quotidiana, sono presentate come un esteso fregio, come una successione di linee sovrapposte in orizzontale piuttosto che nel modo in cui le frasi si susseguono su una pagina. Questo consente una struttura d’insieme e un gioco di ripetizioni e differenze. La moltitudine delle persone nei suoi dipinti è particolarizzata dalla minuzia, dai dettagli refrattari e strani. Chi ha familiarità con le storie di R.K. Narayan ambientate in un’immaginaria cittadina nel sud dell’India, vedrà nei dipinti di Harsha un lavoro dallo spirito affine. Come Narayan, Harsha getta uno sguardo pensieroso e affabile sull’umanità e sulle sue manie. L’artista è interessato alla circolazione degli indicatori e dei simboli culturali, e al modo in cui questi vengono interpretati, specialmente nel contesto della globalizzazione attuale: abitanti dei villaggi che posano per una fotografia con un fondale dipinto che rappresenta una pendente Torre di Pisa (Mass Marriages, 2003), un contadino che attraversa un fiume portando sulla testa non la consueta treccia di tessuti ma… l’urinatoio di Duchamp! (We Come, We Eat and We Sleep, 1999-2001). Si tratta di dettagli, e sicuramente acquistano più forza se visti come parte della più ampia configurazione del dipinto in questione. La giocosa ricoordinazione dei riferimenti trans-culturali comunica la socievolezza del mondo di Harsha. Nei racconti di R.K. Narayan, “viene portata alla luce la trama dell’esistenza”; nei dipinti di Harsha, per tutte le loro affettuose qualità formali, questa trama non esclude i motivi che alludono al lavoro ingrato che è la vita per chi è meno privilegiato. Un dipinto recente, Creation of Gods (2007), mostra file serrate di sarti a ore che lavorano alla stessa fascia di tessuto nero via via che si srotola da una cucitrice verso la successiva. Con tutta probabilità, questo è un lavoro fornito dall’esterno e pagato una miseria. È questo il motivo per cui i loro volti sono spettrali, oppure il fatto che i pianeti, le comete e le stelle che decorano la stoffa nera sembrano loro irreali? Sollevare questa questione significa anche rendersi conto della delicatezza del modo in cui Harsha la pone.