Un anno fa ho iniziato a circondarmi dei fantasmi di vari artisti e artiste che, come me, risiedono in una “terra straniera” negoziando quotidianamente un’identità nazionale con la lingua, la storia, la cultura di un’altra comunità. La mia esperienza ricalca quella di molti individui, artisti inclusi, trasferitisi in paesi che offrivano più allettanti prospettive professionali – mete sempre più a Nord e/o a Ovest rispetto ai rispettivi punti di partenza. Qui, negli Stati Uniti, studio vari fenomeni dell’arte italiana del secondo dopoguerra. La storiografia di quelle esperienze ne ha spesso enfatizzato traiettorie comparative con tendenze coeve in Europa e nel Nord America. Osservando l’Italia da un estremo nord-occidentale, ho cominciato a interessarmi a artisti che hanno compiuto viaggi contrari a quegli itinerari – contrari al mio itinerario – artisti per i quali la meta promessa è stata l’Italia. In che modo questi autori hanno navigato la società italiana della seconda metà del Ventesimo secolo? A quali strategie creative hanno fatto ricorso per rinegoziare la propria identità – nazionale, etnica, sessuale, di genere, classe, credo religioso, ecc. – rispetto alle politiche del sistema dell’arte italiano?

Rifugiati politici, o più semplicemente apolidi e cosmopoliti, molte di queste figure hanno veicolato nelle proprie opere una doppia esperienza di assoggettamento: a regimi autoritari e società conservatrici nelle rispettive nazioni d’origine; a istituzioni e programmi culturali sciovinisti, patriarcali e eteronormativi in Italia. Nelle pagine che seguono ne presento tre casi studio: il peruviano Jorge Eielson, la turca Betty Danon e il brasiliano Antonio Dias. Le loro ricerche hanno radici lontane, nel tempo e nello spazio, e in Italia si animano motivate da una critica al presunto carattere universale dei linguaggi dell’arte contemporanea. Affiliati a importanti movimenti della neo-avanguardia italiana e internazionale, Eielson, Danon e Dias hanno contribuito a ibridarne i programmi estetici rivelandone l’impostazione eurocentrica. Hanno occupato posizioni marginali pur costituendo esempi di appropriazione critica di quella condizione come stimolo e motore della creazione artistica. Nelle loro ricerche, le topografie concrete e immaginarie dell’arte italiana improvvisamente si espandono e stratificano: arrivano a includere territori a sud dell’equatore; si intrecciano alle politiche culturali del terzomondismo e dei movimenti di decolonizzazione; invitano riflessioni sulla condizione di subalternità rispetto a un passato di colonialismo politico e a un presente segnato dalla struttura coloniale del potere; abbracciano orientamenti sessuali devianti e non-normativi. Kobena Mercer ricorda che “laddove le differenze di cultura, etnia e nazionalità interferiscono nelle narrazioni dell’arte del Ventesimo secolo, e introducono così una différance nel senso derridiano di rallentamento della chiusura della catena di significanti, ciò che emerge non è un oggetto di studio interamente ‘altro’, straniero o strano, ma piuttosto sguardi differenti che ci chiedono di osservare e riflettere nuovamente sull’arte che riteniamo familiare e diamo per scontato”1. Le opere di Eielson, Danon e Dias contribuiscono a una narrazione più complessa dell’arte italiana del secondo dopoguerra perché ne forzano i discorsi storico-critici a fare i conti con singolari esperienze storico- biografiche e geopolitiche.

Jorge Eielson arriva a Roma nel 1951. Viaggia da Parigi, dove si è trasferito tre anni prima. Lì, ha intrapreso un’attività artistica a corollario di quella letteraria. Costruisce delicati mobiles nei quali la sintassi modernista è declinata con più compostezza – esitazione, se si vuole – rispetto all’esuberanza di un Calder, per esempio. Eielson legge in questo periodo il pamphlet Universalismo constructivo di Joaquín Torres-García, l’artista uruguaiano di cui ripercorre gli spostamenti tra America del Sud e Europa. Insieme agli artisti argentini di Arte Madí, anch’essi émigrés a Parigi, Eielson eredita da Torres-García la problematica di un linguaggio formale che, pur innestandosi sulla tradizione dell’astrattismo costruttivista europeo e sui suoi valori di purezza ottica, autonomia dell’oggetto artistico, e universalismo, potesse manifestare le differenze socio-culturali dei singoli autori. A Roma, Eielson presenta un gruppo di mobiles alla Galleria L’Obelisco nel 1953; ma quest’esperienza risulta solo in un lungo iato della sua produzione artistica. L’Arte Informale, nel frattempo, si afferma in Italia come la nuova tendenza egemonica. È questo linguaggio che Eielson appropria a partire dalla fine del decennio e, con caratteristico spirito sovversivo, coniuga a scopi figurativi. Nel ciclo di quadri Paisaje infinito de la costa del Perú (1958–77), Eielson assembla vari sedimenti e detriti della zona costiera della sua nativa Lima – materiali, la leggenda continua, inviatigli a Roma dal Perù da famigliari e conoscenti – in composizioni cromatiche di bande orizzontali o verticali; solo il titolo della serie le distingue dalla moltitudine delle “croste” informali come potenziali vedute zenitali delle topografie del continente sudamericano ai margini con l’Oceano Pacifico. I Paisajes sono più di un’esorcizzazione della nostalgia di un expat per la patria lontana. Eielson vi veicola quel caratteristico sentimento di deterritorializzazione che all’epoca della Guerra Fredda emerge dalla diffusione delle prime immagini satellitari del pianeta Terra. Che cosa registra l’occhio astronautico dell’artista quando, fluttuante nello spazio, si focalizza sulla porzione del pianeta che corrisponde alla costa peruviana? Registra un paesaggio arido che nulla ha a che vedere con le immagini pittoresche dell’America del Sud che circolano in Italia nel dopoguerra. È un paesaggio, infatti, che pone un problema prima di tutto iconografico. Le tecniche dell’Arte Informale introducono Eielson alle possibilità figurative della materia pittorica. L’artista, si direbbe, realizza delle texturologies del Perù. Luis Rebaza-Soraluz nota anche la somiglianza tra i Paisajes e opere come i Relifs planétaires (1961) di Yves Klein; tuttavia – Rebaza-Soraluz aggiunge – laddove Klein ironizza sull’isomorfismo tra la pronunciata materialità della pittura Informale e l’orografia della superficie terreste, Eielson propone una declinazione localizzata di quel parallelismo: si concentra, cioè, sulla morfologia specifica della costa peruviana2. Se artisti europei come Dubuffet o Klein possono concepire un rapporto metaforico tra suolo “rappresentato” e suolo “terrestre” in virtù del passato imperialista delle proprie comunità di appartenenza, Eielson non può che rappresentare il Perù se non ricorrendo a una metonimia: i materiali del quadro devono essere “estratti” dal suolo peruviano così come storicamente la relazione tra le nazioni sudamericane e il sistema economico mondiale si è basata su una politica coloniale di estrazione di materie prime esportate nelle nazioni europee. I Paisajes, quindi, performano un’analogia tra quadri neoavanguardisti e merci d’esportazione – non da ultimo, in quanto oggetti che, nella carriera futura di Eielson, viaggeranno lungo le stesse rotte atlantiche di scambio tra le materie prime del Sud del mondo e i prodotti finiti del Nord.

È, però, nel 1964, in occasione della Biennale di Venezia – all’epoca tra le pochissime piattaforme a avere una vera risonanza internazionale – che Eielson concepisce il corpus di lavori che più esplicitamente cita la cultura peruviana. I Quipus sono quadri nei quali stralci di tessuto sono annodati tra loro e fissati su una tela monocromatica o su un telaio nudo; in alcuni casi, Eielson dipinge i tessuti nella stessa tonalità dello sfondo a simulare un lembo della tela tirato e annodato a un estremo del quadro. Un quipu è una corda annodata utilizzata nelle civiltà Inca come strumento di numerazione e registro mnemonico; è una forma di scrittura in cui le informazioni sono codificate e decodificate tramite stimoli aptici oltre che visivi. In un’epoca in cui la superficie pittorica è manipolata in una moltitudine di modi – estroflessa, introflessa, sfibrata, lacerata, incenerita – i nodi di Eielson parrebbero una mera variazione su tema. Tuttavia, è opportuno notare come il rapporto di Eielson con il quadro non è mai antagonista – semmai, è riabilitativo. Lucio Fontana fu tra i primi a congratularsi con Eielson per la sua idea ingegnosa. I Quipus dell’uno e i cosiddetti “Tagli” dell’altro sono entrambi precipitati di gesti di violenza. I “Tagli” affermano prepotentemente un corpo – quello dell’artista – che la tradizione modernista aveva spodestato a favore dell’autonomia dell’opera. I Quipus, invece, sono surrogati di corpi che l’apparato ideologico della modernità occidentale ha prepotentemente silenziato: corpi di soggetti “devianti” perché etnicamente, culturalmente, o sessualmente differenti. Nel 1960, Eielson incontra Michele Mulas, un artista di origine sarde che diventerà suo complice creativo e compagno di vita. (Le spoglie di entrambi sono sepolte le une accanto alle altre a Bari Sardo, paese natale di Mulas). Il nodo è per Eielson non solo un’unità linguistica prelevata dalla tradizione socio-culturale del continente sudamericano e inserita nel vocabolario formale del modernismo europeo – un segno che rivela, infatti, le limitazioni del linguaggio verbale e, per estensione, le insidie di apparati comunicativi incentrati sulle lingue nazionali. Nei Quipus, Eielson fa leva prima di tutto sulle qualità tattili e cromatiche del tessuto. Le torsioni, tensioni, intrecci, nodi di tessuto ne irradiano la sensualità di erotismo. Esiste una fotografia scattata da Eielson su una spiaggia in Sardegna che ritrae Mulas e un giovane uomo in costume da bagno mentre torcono uno dei tessuti dell’artista. Non serve rimarcare lo sguardo omosessuato di Eielson nel cogliere quest’azione di cui l’oggetto-nodo è, infatti, solo uno stimolo – quasi un sex toy. “I nodi delle mie composizioni e il legame che mi unisce a Michele sono una cosa sola”, afferma Eielson. “Senza Michele probabilmente non avrei mai realizzato i nodi e senza i nodi la nostra amicizia non sarebbe così solida e duratura. I nodi sono, letteralmente, l’immagine visuale della nostra amicizia”3. Non nego al lettore che, complice il nome di battesimo, finisco spesso per identificarmi con Mulas: vorrei anch’io essere un tramite affettivo dell’opera di Eielson. Da questa prospettiva, mi è possibile scrivere che i Quipus di Eielson indicizzano un incontro-scontro tra due corpi: un rapporto sessuale. In uno scenario discorsivo connotato dai temi dell’energia – latente, potenziale, trattenuta, oppure manifesta, erotta, sprigionata (oltre ai “Tagli” di Fontana si pensi a opere dell’emergente Arte Povera come Torsione [1968] di Giovanni Anselmo) – i “nodi” di Eielson spostano quella riflessione di matrice positivista verso l’ambito psicoanalitico del desiderio. “La mia attività, se si vuole, tende soprattutto a un’apertura verso il mondo e il fenomeno umano, aspira e chiede a tutto l’ambiente circostante un’espansione libera da qualsiasi limitazione repressiva, sia essa sociale, economica, politica, culturale, sessuale o di altro tipo”, scrive l’artista4. A partire dai primi anni Settanta, i Quipus evolvono nei Nudos, nodi “scultorei” da fruire a tuttotondo. “Nudo” significa “nodo” in spagnolo; ma, queste opere circolano principalmente tra pubblici di lingua italiana.

Betty Danon nasce a Istanbul. Sposa un commerciante di macchine tipografiche italiano e, con lui e le loro due figlie, si trasferisce a Milano nel 1956. All’anagrafe è Beki Aluf, ma cresciuta in un ambiente fortemente filoamericano, abbraccia presto il soprannome “Betty”; e, una volta sposata, come d’usanza, abbandona definitivamente il suo cognome da nubile. A Milano, si dedica a varie attività creative – in particolare, disegna gioielli – fino all’incontro decisivo, avvenuto nella seconda metà degli anni Sessanta, con la psicologia analitica di Carl Gustav Jung che ne inspirerà la futura ricerca verbo-visiva. L’antitesi tra anima e animus, yin e yang, che sottende la teoria jungiana dell’inconscio collettivo, si traduce nell’emergente pratica artistica di Danon in un sistema binario che inizialmente contrappone il cerchio al quadrato e successivamente evolve nella dialettica di linea e punto. Cerchi e quadrati denotano le astrazioni geometriche dei primi collage e dipinti dell’artista. Quel vocabolario minimo è presto ulteriormente rarefatto in composizioni in cui una maglia regolare è sistematicamente compromessa da segni gestuali. Danon approda, così, a una forma di scrittura asemantica – un “personale meta-linguaggio poetico-visuale”, come lo definisce lei stessa – che l’avvicina alle tendenze dell’arte femminista italiana e internazionale5. Partecipa a “Materializzazione del linguaggio”, la seminale mostra collettiva curata da Mirella Bentivoglio ai Magazzini del Sale di Venezia nel 1978 che riunisce le opere di artiste e poetesse attente alla relazione tra identità di genere e linguaggio verbale. Seppur inizialmente invigorita da questa comunità di ricercatrici a lei affini, Danon soffre l’assenza – o, per lo meno, la presenza solo di facciata – di una visione genuinamente collegiale della produzione artistica. A partire dagli anni Ottanta, si rifugia nei circuiti della Mail e Net Art, effettivamente costruendo per sé e per la propria pratica creativa un sistema parallelo a quello delle istituzioni dell’arte.

Per Bentivoglio, artiste come Danon riscoprono la “comune […] radice ideopittografica di parola e immagine […] di codice linguistico e codice iconico”, al fine di “riattivare la sostanza atrofizzata dello strumento della comunicazione”6. In opere performative come Super L.P. (ideata nel 1973, ma presentata solo due anni dopo), Danon amplifica e registra i suoni prodotti nel tracciare punti e linee su fogli di carta. Traducendo un segno grafico in uno stimolo sonoro, l’artista contesta l’assertività del primo e, letteralmente, ne disperde ogni potenziale referente mentale nella sfera sensoriale del corpo. La calligrafia, come scrittura manuale, è una strategia ricorrente nelle pratiche artistiche femministe (si pensi alle opere di Ketty La Rocca o di Tomaso Binga): scrivere è, per molte autrici, un modo di riappropriarsi del linguaggio verbale, sottrarlo all’istituzione patriarcale che storicamente ha silenziato la donna; ma scrivere a mano, “col corpo”, alla ricerca della comunicabilità del gesto, implica sabotare il linguaggio verbale e le istanze di potere iscritte nei suoi dispositivi grammaticali e sintattici. Per Danon, però, l’arte della calligrafia è più di un espediente estetico e chiama in causa l’esperienza individuale dell’artista, cresciuta in una Turchia dove la modernizzazione ha implicato una radicale cesura con la cultura del mondo islamico. In quell’ambito, la “bella” scrittura è considerata dono di Dio e sopperisce all’immaginario prevalentemente aniconico dell’Islam. Prima del trasferimento in Italia, Danon studia i manoscritti miniati della cultura islamica, ma il linguaggio segnico che sviluppa nelle sue opere ricorda solo vagamente le forme dell’alfabeto arabo. È piuttosto la sua velocità e spontaneità di esecuzione che si pone in maniera dialettica rispetto alla cura e alla meticolosità dell’arte calligrafica e rispecchia, così, la sua personale emancipazione dalla cultura tradizionale turca. Con “Materializzazione del linguaggio”, Bentivoglio immagina l’emersione di un sartriano “gruppo in fusione” mosso dall’attacco condiviso alle forme linguistiche vigenti. Questo programma identifica un soggetto femminile ma non lo situa geopoliticamente. Tornata a riflettere sulla mostra, Bentivoglio scrive: “La sperimentazione verbovisiva […] in un modo o nell’altro riconduce la scrittura alla propria matrice ideografica; quindi è, diciamo, una forma di globalizzazione sul piano espressivo. […] Per somiglianza di condizioni, le autrici costituiscono […] qualcosa come un continente geografico a sé stante”7. Dove si colloca, però, questo continente in un sistema planetario dove la differenza di genere si interseca a quella di etnia, credo religioso, classe sociale, ecc.? È l’assenza di una prospettiva intersezionale nell’arte femminista italiana che inficia la piena ricezione di pratiche come quella di Betty Danon.

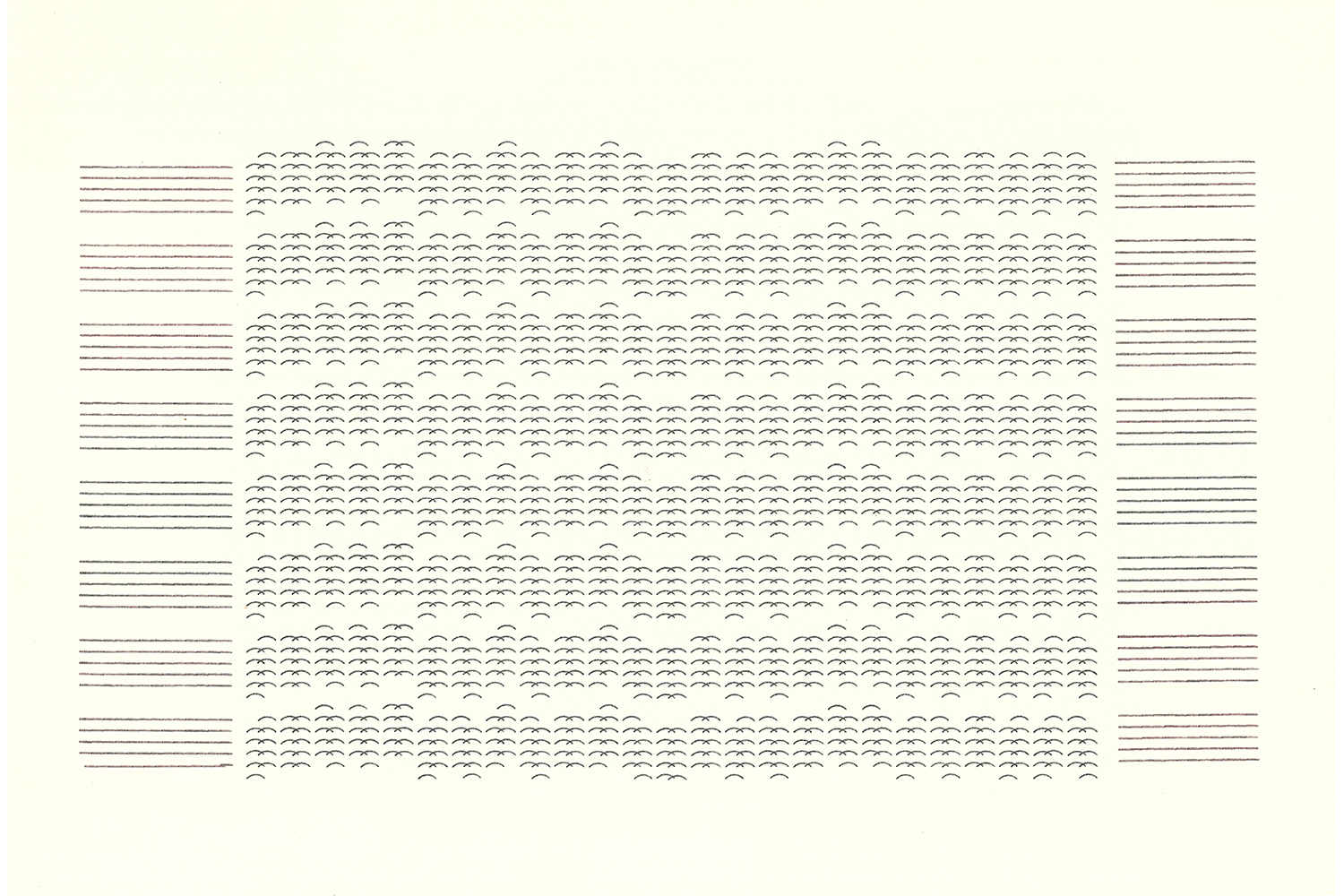

Per Edward Said, l’esperienza dello straniero, dell’esule, dell’immigrato non può essere descritta ricorrendo a classiche tematiche come alienazione e anomia. Said introduce un nuovo paradigma, quello della prospettiva multipla: “Vedere ‘il mondo intero come una terra straniera’ offre la possibilità di una particolare originalità di sguardo. La stragrande maggioranza delle persone si trova a vivere nella consapevolezza di una cultura, di un ambiente, di una casa; gli esuli invece sono consapevoli dell’esistenza di almeno due di queste condizioni, e tale pluralità produce a sua volta una consapevolezza dell’esistenza di dimensioni simultanee, una consapevolezza cioè, che prendendo a prestito un termine musicale, è contrappuntistica”8. Nella pratica artistica di Danon, la linea e il punto spesso si trasformano in pentagramma e nota. I mezzi dell’artista, però, restano gli stessi. Codice migratorio (1973) è un ciclo di opere dattiloscritte nel quale le linee del pentagramma sono ottenute rovesciando di novanta gradi una fila di parentesi tonde; intersecate a due a due, le parentesi imitano uno stormo di uccelli in volo. Codice è la partitura di un contrappunto. “Avevo capito che il segno, come significante, in questo caso le parentesi, perdeva il suo senso primario e ‘migrava’ in un altro segno quando era usato in un certo modo, prendendo un nuovo significato, […] diventava gabbiano”, scrive l’artista9. Ma quest’operazione si fa polifonica se si nota che l’uso improprio della parentesi – un carattere grafico universalmente riconoscibile – è estremamente suggestivo di una vicenda individuale: la migrazione dell’artista dalla Turchia all’Italia. Del resto, la forma contrappuntistica per eccellenza è la fuga.

“Sono arrivato a Milano nell’agosto del 1968, dopo un anno turbolento trascorso a Parigi, dove avevo rigettato la figurazione che già aveva cominciato a stancarmi. […] Pensavo a spazi più aperti; volevo una non-immagine che potesse essere qualsiasi cosa. Ho cominciato a fare mappe come se fossero sentieri in un deserto”10. A differenza dei Paisajes di Eielson, le topografie che Antonio Dias realizza dopo essersi trasferito in Italia non hanno riferimenti con la sua terra natale, lo stato del Paraíba – per quanto l’immaginario che connota il Nord Est brasiliano sia dominato dagli aridi paesaggi del sertão. In questi quadri, Dias introduce un linguaggio pittorico caratterizzato da texture ottenute tramite il dripping, generalmente di acrilico bianco su sfondo nero o viceversa. Le texture ricordano cieli stellati o, appunto, suoli desertici. Sono spesso contenute in riquadri grafici, intrappolate in griglie di ascendenza modernista, o solcate da linee frastagliate – costellazioni o percorsi. Queste mappature di spazi che, per antonomasia, resistono le logiche cartesiane parlano della deterritorializzazione dell’autore, della condizione di un esilio autoimposto in risposta alle politiche culturali della dittatura militare nel suo nativo Brasile. Dias le completa sempre con diciture laconiche che ne suggeriscono un’interpretazione in chiave autobiografica (“Anywhere is My Land”, “The Traveler”, “The Tripper”, “In Motion”, ecc.) ma che, formulate in inglese e stese in Helvetica, ammiccano all’estetica dell’Arte Concettuale. Per Sérgio Martins, in questo corpo di lavori, Dias ricorre al linguaggio tanto per distanziare i propri quadri dalla tradizione illusionistica della pittura occidentale quanto per restituire ambiguità semantica a una lingua impoverita dall’ortodossia linguistica del Concettualismo11. La natura positivistica dell’Arte Concettuale si fonda sulla fiducia nella scientificità del fatto linguistico. In questo contesto, l’inglese perde il suo carattere di idioma e, impiegato come codice universale, rende un dato testo semanticamente neutrale. Dias – è bene ricordarlo: un individuo di lingua portoghese che risiede in Italia – ricorre all’inglese per un disperato tentativo di comunicare con la comunità internazionale finendo, però, per esaltarne la potenziale intraducibilità. “È come se l’inglese fosse diventato il punto in cui convergono vari idiomi culturali, visivi e verbali”, scrive ancora Martins, “senza che allo stesso tempo si traducano l’uno nell’altro: l’inglese di Dias è l’idioletto di un incontro continuamente mancato”12.

L’Arte Concettuale è, per Dias, il terreno sui cui negoziare le dialettiche di distanza e prossimità, distacco e partecipazione diretta, appartenenza e straniamento rispetto ai discorsi dell’arte contemporanea globale. Abbandonando il Brasile, Dias abbandona una dimensione nazionale che si pone come particolare concreto in opposizione a un astratto universale. Ma in opere come Anywhere is My Land</em (1968), la condizione dell’apolide e del cosmopolita è vista con altrettanta amara ironia – è un nuovo, ulteriore status quo. La sola, vera, dimensione che connota l’esperienza dell’artista è quella della sua marginalità rispetto a una fitta rete di scambi nella quale tanto l’Italia quanto il Brasile sono soggetti all’egemonia culturale di tendenze emerse altrove.

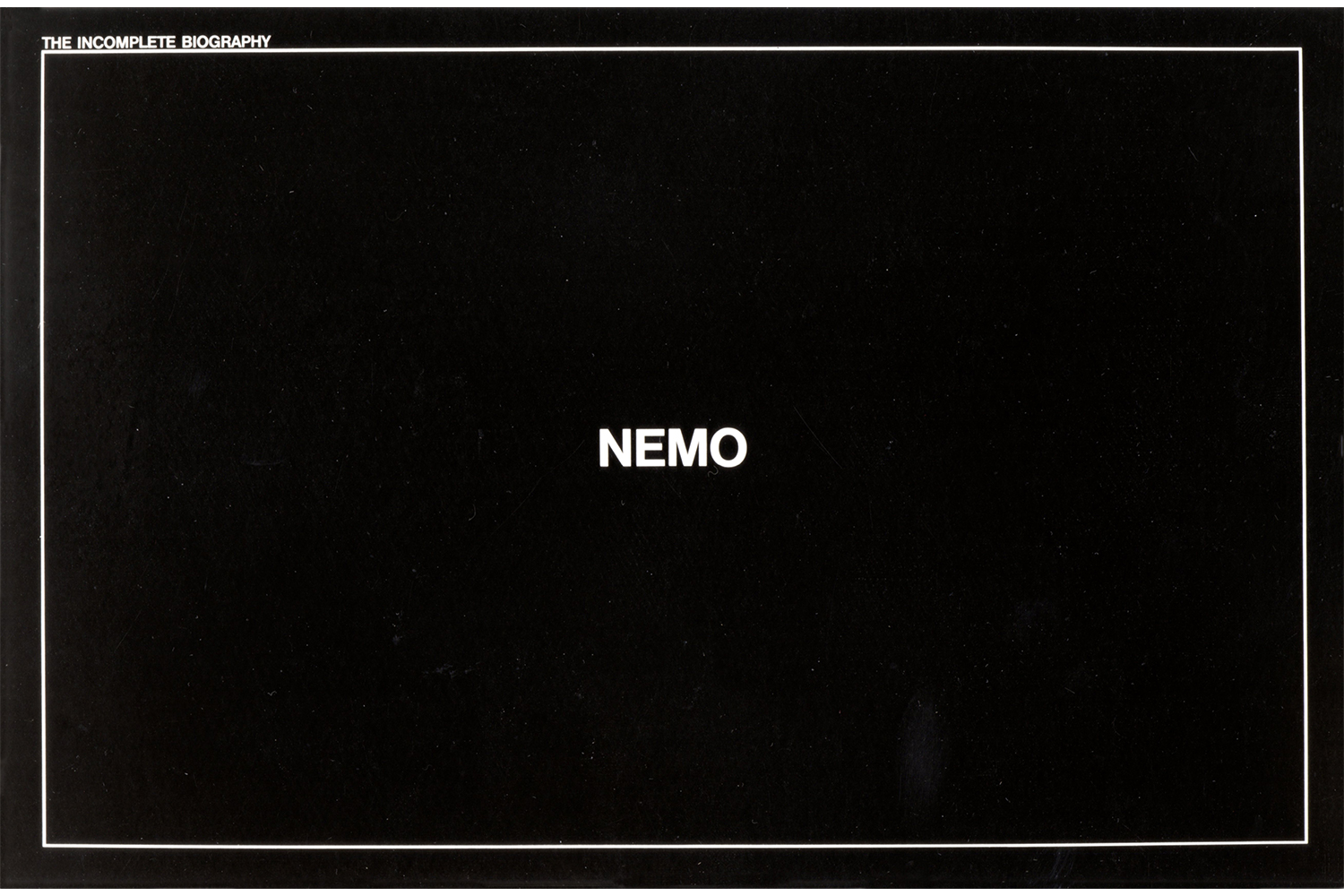

Quando Dias si trova a riflettere sulla propria vicenda storica, riesce a immaginare solo una biografia “incompleta”, nella quale il soggetto viaggiatore è paragonato a un naufrago. Laddove le sue prime opere vantavano un forte carattere diaristico, nei quadri eseguiti in Italia l’autore si cela dietro un pronome indefinito – è “Nemo”, nessuno. La grande tela AlphaOmega Biografia (1968) tratteggia un processo evolutivo di tipo biologico (“cellule” si aggregano a formare organi – “carne” – che a loro volta si organizzano in un corpo – “pelle”) parallelamente a uno di affinamento dello sguardo (un “pattern” delinea un’“immagine”, la cui codifica dà luogo a una “visione”). Entrambi i processi, però, sono interrotti da un radicale salto di scala: per quanto affinati, possono i nostri apparati percettivi comprendere l’“universo”, l’indefinito, l’informe, l’infinito? E, similmente, è la sola nuda vita a fare di un individuo un membro della società? A questa domanda l’artista risponde evocando la propria esperienza storico-biografica e geopolitica di emarginazione (“isolamento”): rimuove un’intera porzione del quadro a rivelare la spoglia parete bianca.