Nella sua ultima mostra alla galleria Sweetwater di Berlino, Kayode Ojo ha presentato un’infilata verticale di cassette postali, ciascuna contenente pezzi di montatura interna di una fotocamera Kiev 88 che si riflettono sui lati aperti (pannelli specchianti) penzolanti verso il basso. Nonostante il titolo del lavoro I put all of my energy into this tower (2021), suggerisca una macchinosità eccessiva, oltre che un’esplosione espressiva, il quintetto di cassette che compone la scultura è rigorosamente misurato. La costruzione geometrica e la disposizione seriale eclissano la dichiarazione di trasmissione di quell’energia o, in altre parole, l’energia in questione sembra essere stata condotta all’auto-esilio. In ultima analisi, l’abisso tra l’effetto locutorio del lavoro — ovvero la pretesa della sua animazione spumeggiante — e le forme intorpidite in mostra nello spazio, suggeriscono un arci-sarcasmo più che un distacco moderato. In realtà, come osserva Chloe Stead in una recensione della mostra, il titolo è una citazione dal film di Ben Wheatley del 2015, High-Rise – La rivolta.1 Ora che la titolazione del lavoro si è rivelata una mera prostesi, osservando questa scultura ci sentiamo ancora più distanti di quanto pensassimo da Ojo, anche se una simile tendenza da “specchietto per le allodole” è evidente in buona parte della sua recente produzione.

Il suo lavoro, fatto prevalentemente di fotografia e scultura, prende spunto da modelli di presentazione commerciale come la vetrina, introducendo una dinamica del desiderio e dell’inganno intrinseca al meccanismo di vendita. Il processo appare chiaro anche in I put all of my energy into this tower, in cui la macchina fotografica smembrata e inserita nelle singole teche fa apparire la galleria come un’officina insolitamente raffinata e patinata. Ma Ojo torna regolarmente all’uso di materiali eclettici. Riadattando leggii, carrelli da bar, sedie e altri oggetti di design come basamenti su misura per un assortimento di beni (apparentemente) di lusso, Ojo orchestra una serie di subdoli sovvertimenti sfruttando la retorica dell’esposizione commerciale. Per quanto comunichino qualcosa su loro stessi, questi lavori agiscono anche come schermi proiettivi per l’interesse dello spettatore verso particolari articoli, ideologie e modalità di sguardo.

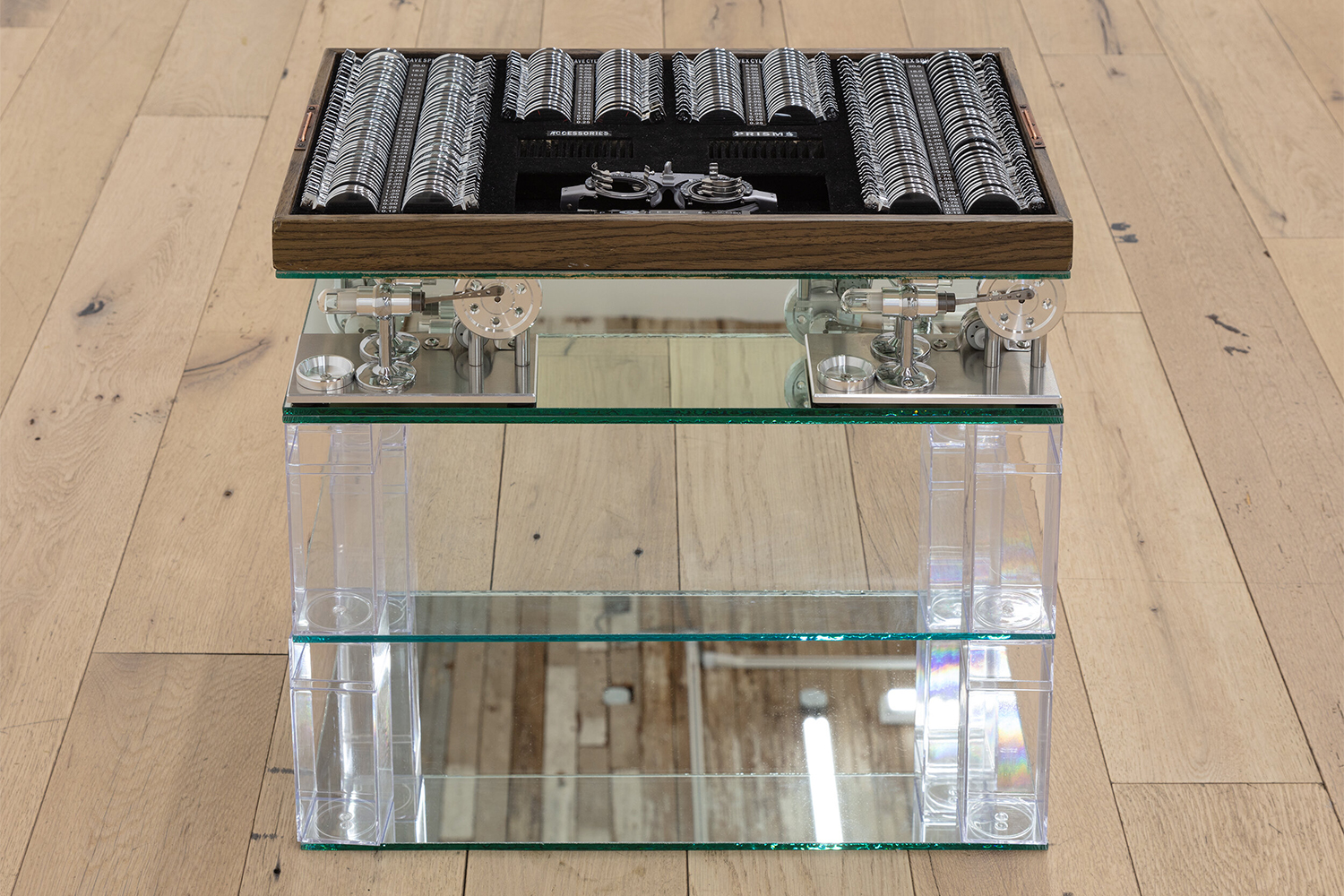

Ojo ha un occhio attento per l’austerità sontuosa. Basta guardare i contenitori AMAC di plastica trasparente — parte della collezione di design del MoMA — che fungono da supporti in Flyover State (2021) e let him speak (2020) per avere un’idea di come l’artista incorpori la riduzione in un lessico luculliano. In questi e in altri lavori, Ojo abbraccia la tesi di T. J. Clark secondo cui “la negazione è elegante”2. Tuttavia, l’impulso alla riduzione di Ojo si tiene alla larga dall’ortodossia minimalista. Se Donald Judd smentiva qualsiasi affinità delle sue produzioni con il Good Design — enfatizzando piuttosto la sua mancanza autotelica di mediazione esterna —, la scultura seducente di Ojo rimane fuori da questo materialismo ermetico3. Lampadari, giacche con i lustrini, abiti con le frange, calici per lo champagne e pistole sono alcuni degli oggetti montati su supporti insoliti, le cui superfici sfavillanti rendono prezioso e al tempo stesso provocatorio il lavoro di Ojo. I francesi chiamano lo shopping lèche-vitrine, definendo il feticismo per le merci come un impulso a leccare [traduzione di lécher], consumare, e soddisfare gli oggetti in vendita. La scultura di Ojo simula proprio questa sorta di relazione desiderante.

Più che al minimalismo, dunque, Ojo guarda a certe produzioni realizzate negli anni Ottanta da artisti come Haim Steinbach, le cui mensole- sculture simulano in modo analogo un’esperienza di shopping, sovrastate come sono da file ordinate di oggetti disponibili in commercio. Come risulta da una tavola rotonda del 1986 alla Pat Hearn Gallery, Steinbach e i suoi colleghi (alla conversazione parteciparono Ashley Bickerton, Sherrie Levine, Peter Halley, Jeff Koons e Philip Taaffe) non credevano più in quelle produzioni che miravano a disintegrare “il processo di corruzione della verità”4. Piuttosto, come spiega Bickerton, i suoi colleghi erano interessati a elaborare il loro attaccamento fisico a questa corruzione, in particolare alla mercificazione, servendosene come una “piattaforma o trampolino di lancio per il discorso poetico stesso”5. Questi artisti, come anche Ojo, aspirano a una manipolazione transitiva della forma-merce che incorpori e restituisca allo spettatore il loro investimento nella sua produzione. Utilizzando un termine che proviene dagli scritti di Mark Fisher, potremmo dire che questi artisti operano nell’ipotesi che i soggetti contemporanei subiscano una precorporazione nel capitalismo, una collusione che è inevitabile e al tempo stesso rappresenta un punto di partenza per l’analisi6. Piuttosto che reiterare una riflessione ormai superata sulla reificazione dell’opera d’arte, Ojo sfrutta la cornice commerciale usandola come struttura analitica nella ricerca di ulteriori elementi che attraversano il mondo dell’arte e subiscono un destino simile, evidenziando al contempo la partecipazione del pubblico a questo processo.

Ojo torna regolarmente a una figurazione che si produce per assenza. Without trousers (Suitmeister) (2021), per esempio, è un leggio per spartiti che fa da sottostruttura scheletrica a una serie scintillante di oggetti: moschettoni agganciati che pendono verso il basso, gocce di cristallo StarSide, e una giacca di lustrini argentati con la manica sinistra orientata verso l’alto in diagonale, in una goffa parodia di una mossa giroscopica. È un esempio di quello che Robert Slifkin chiama “animismo astratto”, in questo caso spinto fino al limite della rappresentazione7. Al di là del contorno antropomorfico delle componenti assemblate, la scultura di Ojo indica — o pretende di indicare — una forma più potente di residuo figurale. Dopo aver raccolto i vestiti per le sue sculture, acquistati perlopiù online da catene fast-fashion come Zara o ASOS, generalmente li prova. Qui, il senso latente di presenza delle opere non è dato solo dalle posture suggestive ma anche dal pretesto performativo dell’artista che occupa temporaneamente gli oggetti esposti. Analogamente nel titolo ammiccante I put all of my energy into this tower, non dovremmo considerare l’impronta di Ojo sul lavoro come una semplice trasmissione del suo corpo in una sfera estetica, quanto piuttosto la codificazione di una diversa modalità di inganno.

Come ha scritto Isabelle Graw, “le opere d’arte circolano sul mercato come nomi”8. La traccia impalpabile, quasi inesistente, che Ojo imprime nel suo lavoro evidenzia e imbarazza questa fame di corpi e biografie di artisti. Sono tracce agiografiche dopotutto. Qualsiasi corpo appaia qui è il sottoprodotto di una speculazione. Ma si tratta di semplici congetture o, come suggerisce Graw, di una forma di congettura più nefasta, pseudo-finanziaria, in cui l’individuazione di un artista assente garantisce un vantaggio pecuniario? Mettendo in scena una situazione visiva in cui i vuoti corporei vengono ansiosamente riempiti dal pubblico, il lavoro di Ojo sembra suggerire quest’ultima ipotesi. Che queste forme spettrali siano immaginate come l’artista o qualsiasi altra persona, la richiesta contemporanea di figurazione è sottolineata e interpretata da Ojo come un esercizio consumista. Le sue sculture alludono anche al modo in cui le posizioni identitarie sono particolarmente soggette a questo processo. Molte delle sue sculture — ad esempio Overdressed (Blush) (2018) — esibiscono posture effemminate e materiali esuberanti facilmente letti come queer. Inoltre in I don’t want either of us to regret this (2021), in mostra da Sweetwater, l’artista ha incluso uno schermo televisivo Sony in cui sequenze di Chiamami col tuo nome scorrono in loop, fornendo all’opera un punto di riferimento al mondo gay abbastanza inequivocabile. Questi esempi presentano una serie di meccanismi di segnalazione che si fondono in decorazioni identitarie. Al tempo stesso, più che confermare una sorta di essenza ontologica incarnata dal suo lavoro — che semplicemente attende che il razionale si fonda con la sua iconografia codificata — Ojo rivela la costruzione dialogica e la fantasia desiderosa, che definiscono sempre attribuzioni di questo tipo.

Ojo non è l’unico soggetto in gioco nel suo lavoro, o meglio è consapevole che le contingenze che costruiscono il suo soggetto includono vari suoi compagni. Dal saggio di David Joselit del 2009, “Painting Beside Itself”, l’oggetto d’arte networked, “interconnesso”, è diventato sempre più di moda nel gergo critico9. Prendendo Martin Kippenberger come punto di snodo storico, Joselit propone una genealogia di pittori che ne seguono le tracce, producendo lavori che coinvolgono il campo sterminato dei flussi discorsivi e materiali in cui finiranno per circolare. Un aspetto evidente dell’interconnessione, che passa inosservato nel suo testo, è il networking, la perversione dell’ambito sociale in un mercato competitivo. Gli after party che seguono le inaugurazioni nei musei o nelle gallerie sono luoghi in cui convergono le sfere sociali e professionali, e il consolidamento del profilo di un artista si lega intimamente ad essi e alle persone con cui si intrattiene. In una doppia personale insieme a Zoe Leonard da Paula Cooper Gallery nel 2018, Ojo ha esposto una serie di fotografie scattate in diverse occasioni di questo tipo, in cui il titolo di ognuna indica la location e la mostra di riferimento. Molti di questi ritratti, come Afterparty for “Janiva Ellis: Lick Shot” at 47 Canal, Mika Japanese Cuisine and Bar, New York, NY (2017), mostrano altri invitati nell’atto di ballare o agghindarsi, catturando le varie performance attraverso cui i partecipanti si affermano in relazione a una mescolanza complessa di fattori (para)sociali. A differenza delle immagini di Wolfgang Tillmans che restituiscono i luoghi delle feste il mattino dopo, Ojo scatta nel pieno dei festeggiamenti, mettendo in luce i gesti, gli sguardi e le pose effimeri che contribuiscono alla costruzione di un personaggio pubblico.

Afterparty for Robert Bittenbender and Maggie Lee “Flowers in the Attic” at Bed Stuy Love Affair, The Cardinal, New York, NY, Valentine’s Day, 2015, Uniqlo (White) (2019) restituisce l’after party in formato scultoreo, in cui il titolo descrittivo colloca temporalmente la scultura etichettando 1 gli interlocutori di Ojo. Un paio di jeans bianchi logori e sporchi pendono da un ennesimo leggio al di sopra di una piattaforma a specchio, e le lacerazioni sembrano cicatrici di guerra dopo una nottata di bagordi. La registrazione fisica impressa dall’artista sull’oggetto (qui più esplicita degli esempi precedenti), insieme alla presentazione melodrammatica del capo di abbigliamento, lo investe di una spinta misteriosa, quasi libidica, che ricorda quella di una reliquia. L’artista, l’opening e l’after party attraversano 2 un processo di catessi, riemergendo dalla scultura quali elementi costitutivi del suo gioco autoriflessivo con il feticismo della merce. In questo modo, Ojo si cimenta anche con il lato espansivo della produzione artistica e con gli spazi in cui essa acquista valore, contestualizzando “l’apparato tramite cui l’artista viene introdotto” come una gamma variegata di elementi 3 che includono bar, feste, cerchie di persone e altri aspetti dell’ambito sociale10. Se Ojo non è il primo a considerare questi ambiti ufficialmente periferici come coestensivi al museo o alla galleria, definire i contorni della “istituzione” artistica è tuttavia una premessa analitica fondamentale e sempre più pertinente. Ancora una volta, l’accento critico o quanto meno parodistico del lavoro di Ojo dipende dal rapporto desiderante che si 4 stabilisce tra lo spettatore e il lavoro, espresso attraverso il linguaggio della presentazione commerciale (si potrebbe citare la recente serie di manichini disincarnati di Tobias Spichtig per Balenciaga come esempio dell’uso di queste sculture nei negozi).

Se si considerano i diversi esempi qui illustrati, appare chiaro come il lavoro di Ojo offra una via di uscita dalla divisione tra pratica figurativa e astratta, tra visibilità e concetti regolarmente evocati come opacità o rifiuto. Ojo individua una terza opzione, che ambisce a comprendere come funzionino la rappresentazione, i corpi e la soggettività all’interno della cornice estetico-commerciale del mondo dell’arte, dove il valore si produce incanalando gli artisti in un vero e proprio regime di identificazione e svelamento. La scelta dei materiali è in questo senso particolarmente importate: lo sbarramento di superfici riflettenti e specchianti che definisce il suo lavoro moltiplica le sculture come oggetti e al tempo stesso immagini, già trasformate in spettacolo. Mentre Ojo dispone in modo persuasivo le sue sculture in modo da emanare un senso di grandiosità, i materiali sono copie scadenti, uno schema rappresentativo, come molti altri, in corto circuito. Da nessun punto di vista i temi qui trattati esauriscono il fascino del lavoro dell’artista; eppure, il gioco autoriflessivo delle sue sculture — con le condizioni che sottostanno alla valutazione dell’arte — mi sembra un aspetto essenziale dell’enfasi del suo lavoro sull’esposizione. Più che da giudizi didascalici l’accento critico di Ojo emerge dalla sua capacità di fungere da esempio, anticipando la nostra attrazione verso particolari cornici interpretative e parole chiave — biografia, corpo, identità, espressione — e restituendocela in forma di attaccamenti feticisti e false partenze. Le sue sono macchine desideranti, il cui prodotto corrode la serie di arroganti euristiche del mondo dell’arte che trasformano artisti, opere e affetti in pedine ideologiche e slogan concettuali.

(Traduzione dall’Inglese di Teresa Albanese)