Non era facile, almeno per molti, percepire il lavoro di Francesco Vezzoli come politico. Biopolitico, per meglio dire. Non era facile capire come sotto i lustrini ci fossero la sofferenza e la nostalgia di chi da ragazzino si sente solo e pensa che rimarrà così tutta la vita, senza nessun posto, nessuna “patria”. Non era nemmeno poi così difficile: le lacrime erano lì, ricamate. Sparsi ovunque, sotto forma di rimandi a scintillanti visioni televisive e letture altrettanto solitarie, gli indizi erano lì al centro del lavoro.

Eppure l’ambizione e il prometeismo sembravano prevalere su tutto – produttivamente era proprio così – e in modo velocissimo, clamoroso e altrettanto solitario, direi epico. Una volta che Vezzoli è entrato nel “deserto del reale” (Žižek, citazione poco cool ormai) del suo immaginario ha naturalmente scoperto che, come sempre, il potere al centro era vuoto sì ma cattivo (direbbe il bambino).

Ed è lentamente tornato a casa, con delicatezza, fino ad accorgersi – e la sequenza delle sue mostre e curatele degli ultimi anni lo mostrano, letteralmente, in modo limpido – che la sua “nazione” era la bellezza della civiltà dalla quale proveniva. Non Londra e poi Hollywood, pur pazzesche, e sue patrie temporanee per un po’, specie per l’espressione tranquilla e libera della propria sessualità, che qui era presa universalmente a schiaffi, pugni e sputi. Quando gli è arrivata la copia di FUORI!!! (1971–1974) – l’antologia dei primi tredici numeri della rivista FUORI! – è andato di fuori, appunto, ed è tornato fuori tutto: la rabbia da piccolo, la paura, la forza che vedeva nelle persone anch’esse sole che combattevano in quegli anni per non essere soffocate, il viaggio che la sua stessa liberazione lo aveva portato a fare per poi tornare dove forse non avrebbe mai pensato: dentro il cuore stesso della civiltà europea e della cura di sé (Foucault, altra citazione poco cool).

Ed è con questa lente che va letto, seguendo una curva a forma di otto, tutto il suo lavoro.

Carlo Antonelli: Una volta che ti è planato in casa questo tomo di tre chili, FUORI!!!, cosa hai pensato?

Francesco Vezzoli: Devo dire che la prima cosa che ho pensato è quando Ingrid [Sischy] ha fatto il bauletto-trolley di Interview finanziato da Karl Lagerfeld. Poi però ho pensato al gap che c’era tra la raccolta FUORI!!! E il mondo contemporaneo, e quello tra la raccolta che aveva fatto Ingrid e il mondo di Warhol anni prima. Warhol nel suo essere così svagatamente omosessuale di destra era già perfettamente allineato a una società fluido-consumistica del presente. Invece FUORI!!! è un pamphlet! Sto leggendo i testi di Alfredo Cohen – che per me era quello che ha scritto Alexander Platz e che in Parenti serpenti fa la “Fendessa” –; leggo i suoi articoli, e cito: “Perché anche da noi deve partire l’attacco che sbaragli la contraddizione del sistema capitalistico. Da noi è logico che nascano la coscienza e la presa di coscienza, la chiarificazione sul ruolo che per essi svolgiamo all’interno dell’ordinamento attuale”. Il tono era non dico da ciclostile delle Brigate Rosse, ma il mood era quello.

CA: È anche il motivo per cui c’è la bomba in copertina, banalmente.

FV: Sì, quella bomba lì è una bomba. A me pare una bomba di Jacovitti, la guardo e non mi fa pensare alla guerra. Ti critico la bomba, ma poi ho iniziato a guardare meglio e le bombe le ho trovate dentro. È un libro che puoi tenere lì e impieghi quattro anni a leggerlo, innanzitutto a capire che in quel momento storico la battaglia delle due omosessualità era profondamente condivisa. Mentre oggi secondo me ci troviamo in un momento storico in cui la comunità LGBTQ+ è una cosa bella da dire tutta in fila, bisognerebbe però mettere un trattino dopo ogni lettera. In questo momento la comunità lesbica è lontana dalla comunità trans come la Meloni da Renzi, per non dire la Meloni da Fratoianni, non so se mi spiego. La comunità lesbica ha costruito le sue basi su un certo tipo di approccio all’idea scientifica di femminilità e ha anche forti basi ideologiche. Mentre, viceversa, la comunità transessuale, che io frequento e conosco bene, basa la sua prossemica – non voglio dire la sua identità ideologica – su identità chiaramente molto più di destra. Diciamolo: è stato tutto un recupero del rossetto, del gioiello, dell’oro.

CA: Oltre che allegre frequentazioni negli ultimi anni con esponenti di destra in carne e ossa, ben note.

FV: Assolutamente. Quindi quello che è sconcertante nel libro che ho in mano è l’aspetto politico, è quello che mi stravolge. Io ne ho vissuto solo la coda. Mi trovo in mano questo malloppo e mi chiedo: come mai siamo diventati una commodity? FUORI!!! dovrebbero leggerlo tutti quelli che urlano allo scandalo adesso intorno alla sub-divisione dei generi, che hanno da lamentarsi in una direzione o nell’altra. Non perché non abbiano diritto di lamentarsi, ma perché dovrebbero davvero studiare e capire quale è stato il duro percorso per arrivare fino a qui.

CA: La R di FUORI!!! era esattamente questa, Rivoluzione, perché la rivista nasce a latere di un gigantesco discorso di trasformazione collettiva della società, che poi via via si affievolisce in una legittima ma meno radicale rivendicazione di diritti individuali, quasi ad una quotidianità normativa.

FV: C’è la necessità di vedere un quadro più ampio e tornare alla comprensione di come la lotta per il potere si ripresenti ciclicamente all’interno della storia. Potremmo per esempio dire che tutti i totalitarismi e tutte le ossessività portano a qualcosa di distorto. Se attraversiamo un momento storico rigorosamente vincolato al politicamente corretto, poi il politicamente “scorretto” ti rientra dalla finestra con una violenza alla quale tu non sei preparato, e questo la storia ce lo insegna.

Io trovo che il dibattito politico sia sempre più interessante di quello esclusivamente sessuale. L’impero americano vuole imporci di nuovo qualcosa, vuole spiegarci cosa dire e come dirlo. Vorrebbe spiegarlo anche all’omosessuale iraniano che, in realtà, ha problemi molto più cogenti: la lapidazione, magari. Quindi è il caso che gli integralisti americani si diano una bella calmata altrimenti qualcuno potrebbe dire loro: ma tutti questi teorici che si struggono ad Harvard su RuPaul che non vuole la trans in trasmissione ma (cattivo) solo travestiti uomini, perché invece non vengono qui a far un po’ di volontariato o non vendono la casa per pagare importanti avvocati americani che difendano i nostri diritti? O perché non fanno tutte queste distinzioni con l’Arabia Saudita, o in tutti quei Paesi dove noi i diritti non ce li abbiamo…

CA: È da un po’ che hai una forma di forte distacco, di diffidenza nei confronti della società americana degli ultimi vent’anni. Ne eri tanto affascinato…

FV: Ce l’ho perché l’ho vissuta. La cultura gay americana, il concetto di gender-fluid li ho usati nel mio lavoro fin dall’inizio, in tempi non sospetti. Nel 2002 andai a NY da Scavullo e gli chiesi di fotografarmi in drag come se fosse uno shooting per Cosmopolitan o Interview e io giocavo a fare Candy Darling alla bresciana. Lui accettò giocando e divertendosi. Il clima era più gioioso e rilassato. Ora, rispetto a tutto quello che sta succedendo, mi proteggo, sento un naturale distacco. Fondamentalmente gli artisti e i direttori di musei americani piangono e fottono. Accettano copiose quantità di denaro per produrre i loro piani Marshall e poi passano il resto del tempo a struggersi sulla legittimità e correttezza dell’accaduto. Decidessero se è meglio essere più ricchi, più egemoni e più corrotti oppure se è più appropriato essere ridimensionati ma integerrimi.

Pecunia non olet, double standards do. Proprio il mese scorso apro il New York Times e finalmente scopro che hanno tolto il nome Sackler dalla “infamous wing” del Metropolitan Museum of Art, poi però sulla pagina successiva leggo che il marito della presidentessa dei Trustees del MoMA, che era tra dei regolari alla Casa Bianca quando c’era Trump, sta per acquisire la TIM tramite il suo fondo. La trovo una mossa di business molto astuta e legittima. Forse adesso l’oggetto del desiderio sarà la smaliziata Italia. E noi non ci lamenteremo.

CA: Fa il paio con la fantastica uscita a fine anno della copertina dell’Economist che ci dà come il miglior Paese del 2022.

FV: È assolutamente vero, perché nella nostra nazione ogni vicolo che giri c’è un’Università, c’è una biblioteca, c’è cultura, c’è preparazione, c’è amore… Abbiamo musei, cervelli, un patrimonio artistico imbattibile e abbiamo dimostrato che in questa emergenza – che è stata una delle cose più gravi dopo la Seconda guerra mondiale – siamo stati in grado di seguire una certa etica. Quindi io penso che, senza scomodare la filosofia, sulla base di questa virtù, meritatamente ci sarà anche una rinascita finanziaria, cosa che è nell’aria. Altra cosa che stanno dicendo tutti è invece il declino finanziario che colpirà quelle nazioni che sono state troppo superbe e di questo l’esempio lampante è l’Inghilterra, dove io sono cresciuto, ho vissuto e ne ho amato follemente la cultura queer in tutte le sue forme (adesso è una nazione dove Gilbert & George si son rincoglioniti e sono a favore della Brexit!). E anche quella è una nazione ossessionata dal linguaggio “corretto”. Inizio a chiedermi se non è il caso che in nazioni come America e Inghilterra, così indemoniate sul “politically correct”, non ci sia una specie di reazione inconscia, la consapevolezza che sono loro le nazioni più fottutamente orrende e razziste, schiaviste e classiste che ci siano.

CA: Cos’era per te Londra, tu che leggevi The Face e I-D magari recuperandoli dall’unica edicola di Brescia? Dico ovviamente Londra più che la cultura inglese… Te lo chiedo proprio per cercare di stabilire la differenza con quella attuale. Londra era libertà, la possibilità di trovare l’amore, era l’inizio di una lunghissima onda, la new wave dentro la quale ti sentivi a casa, proprio perché c’era Leigh Bowery nei club, e tutto sembrava aperto, anche sessualmente.

FV: Sicuramente la possibilità di vivere il primo amore, anche non corrisposto, ma libero di esistere. Già quella era una grande conquista personale, però soggettiva. Dal punto di vista oggettivo e più politico Londra viveva uno stato di grazia. Eravamo la coda di una club culture, quella davvero rappresentativa dell’acronimo LGBTQ+. C’erano club gay socialmente trasversali e mai omologati, serate epiche e gloriose; sia transgender che transvestite mescolati senza rivalità, locali per lesbiche e orde di persone semplicemente aperte che in grande allegria si godevano la libertà altrui. Io magari saltavo le lezioni alla St. Martin ma incontravo e frequentavo Boy George, John Maybury, Steve Strange, George Michael, Bowery, e anche Cerith Wyn Evans, persino gli insuperati Pet Shop Boys. Lo facevo per puro spirito di divertimento e curiosità, però se ci ripenso oggi, ho avuto un culo pazzesco. Erano tutti degli inconsapevoli FUORI che stavano per primi rompendo le regole a livello globale. A me bastava guardarli, ascoltarli, osservarli ed era molto meglio di un master in Gender Studies alla Sorbona. Non inizio con gli aneddoti altrimenti sembro Sunset Boulevard.

CA: Quali sono i tuoi lavori di quel periodo che meglio raccontano tutto questo?

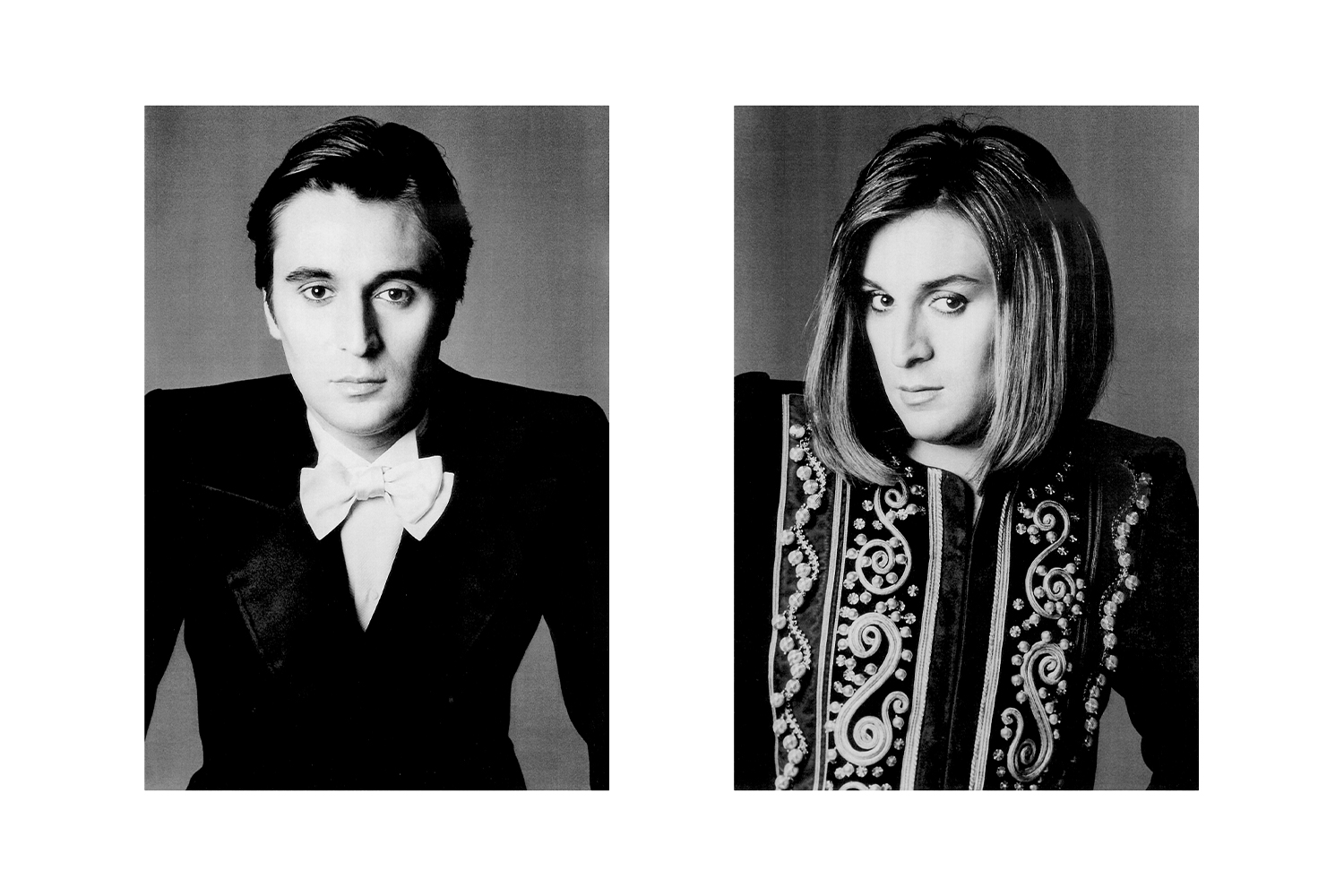

FV: Penso che da quel periodo nascano due lavori diciamo paralleli anche se non contemporanei: John Maybury che mi filma intento a ricamare con Iva Zanicchi e il già citato Scavullo che mi fotografa in versione gender fluid. Entrambi i progetti, visti a posteriori, raccontano la mia personale idea del queer e del camp e la volontà che chi aveva ritratto i pionieri del primo (Scavullo) e del camp (Maybury) ritraesse anche me.

Insomma era come una richiesta di doppio passaporto, di certificazione del mio coraggio creativo, non posso negarlo, volevo essere contemporaneamente FUORI, glamour e global. Ero un provinciale arrogante in cerca di riconoscimento.

CA: Cosa pensi che sia il “fuori” in questo momento? L’equivalente dell’enorme quantità di pensiero che leggi dentro il tomo che hai tra le mani?

FV: È una domanda molto difficile… Beh, io credo molto nell’Europa, un po’ come quando Pedro Almodóvar finisce i film e dice “ringrazio Gena Rowlands e Anna Magnani”. Io credo in Pina Bausch, Almodóvar e Stephen Frears. Credo in queste persone, in questa idea di cinema, di arte, di pensiero. E credo che abbiamo la fortuna di essere nati in uno dei posti politicamente e intellettualmente più accoglienti che ci siano su questa Terra e dovremmo solo capitalizzare su questo.

CA: Non mi pare un caso che molte delle tue operazioni recenti ruotino intono a questo. Napoli, Brescia e la tua ultima mostra “Francesco Vezzoli a Firenze”.

FV: Sono come un passeggero del Titanic dell’arte contemporanea che abbraccia l’albero più alto della barca che affonda. Mi attacco con le unghie e con i denti alle mie radici, ai canoni più classici, ma non per cieco spirito patriottico. Lo faccio perché mi sembra che la nostra storia, con tutti i suoi errori, proprio grazie ad essi abbia molto da insegnare. Mi piace pensare a città immaginarie dentro autentici siti archeologici, mi piace rielaborare sculture vecchie di duemila anni e riportarle alla vita, come un restauratore dei sentimenti, un make-up artist delle antichità. Chi vuole cancellare la storia, finisce per cancellare anche gli errori per poi ripeterli, suona davvero banale ma è proprio così. La cultura e la letteratura classiche sono invece per me fonti di divertimento inesauribile e a questo punto spero tanto che anche gli “amici dell’asse anglosassone” abbandonino il Vallo di Adriano e scendano verso Capri per riguardare Firenze, Roma o Piazza Armerina, e per farsi travolgere da una liberatoria Sindrome di Stendhal che è meglio degli oppiacei prodotti dalla famiglia Sackler.

CA: Occorre stare molto saldi, no?

FV: Molto saldi sull’Europa continentale, che mi sembra appunto l’isola più bella che ci sia.

CA: L’avresti mai detto?

FV: No, perché prima ero innamorato dell’America, ma era un’altra America, piena di Europei che erano scappati là perché non si poteva stare qua. Loro hanno creato un’America che era la China Town di Roman Polański, che voleva andare a cena con Billy Wilder e tutti insieme con John Houston e con Angelica e Jack Nicholson venivano in vacanza a Roma… Però, come dici sempre tu, è la mia idea di un’America innamorata di Roma nel 1977, quella roba lì non esiste più.

CA: Non so se è stato scritto molto su questo, ma c’è un elemento melancolico, nel senso più puro, dentro il tuo lavoro fin da subito. Una nostalgia per un mondo in sparizione o che non c’era già più, che ha sempre accompagnato la tua ricerca. Che rapporto stai instaurando invece, adesso, tra questo sentimento e la vecchia e saggia Europa?

FV: Paradossalmente il mio lavoro non è mai stato nostalgico, né io mi sono mai vestito in modo nostalgico o atteggiato a malinconico, anzi ero piuttosto gaudente. Questi sentimenti forse emergono più adesso, solamente perché il dibattito si è completamente appiattito e addormentato.

Io, al contrario, mi sento molto sveglio e ho cercato di risvegliare il dibattito a colpi di Saffo, Caligola e Catullo e con l’aiuto dell’imperatore Adriano, di Prassitele, come anche di Anna Magnani, ma nessuno reagisce per ora. Tetragono, aspetto contumelie.