Sarà forse una coincidenza astrale, un richiamo per le mandrie o una grande parata ma ogni dieci anni nel corso di una sola settimana inaugurano la Biennale di Venezia, Art Basel, documenta e Skulptur Projekte Münster. E questa è l’annata giusta. A partire dal 6 giugno, migliaia di habitué del mondo dell’arte accorrono in massa da ogni parte del globo per fare un blitz all’inizio di questa lunga stagione: la solita combinazione fra un campeggio estivo, un convegno, una sagra e una festa caotica. Tutto ciò mi fa pensare alla “cultura della biennale” e a ciò che questi individui rappresentano, a come sono organizzati, se siano utili all’arte e se sia roba d’altri tempi.

Contrariamente all’opinione comune, in arte le cose non si esauriscono in modo particolarmente veloce. Infatti si dice che tutto cambia eccetto l’avanguardia. La scorsa settimana Chelsea era una città fantasma, ma se sei stato parte di questa folla in Europa hai potuto osservare, a ogni avvenimento, la presenza degli stessi direttori di musei, delle stesse fondazioni, degli stessi esperti e compratori, degli stessi curatori, e ancora artisti, dealer, giornalisti, oltre al classico “chi conosce chi”: tutti parlano uno sull’altro e sono alla ricerca del prossimo cambiamento di rotta. È come stare dentro una bolla. Tutti vanno alle stesse mostre e alle stesse feste, alloggiano in quei quattro hotel, mangiano negli stessi ristoranti non particolarmente lussuosi e hanno più o meno le stesse opinioni. Adoro il mondo dell’arte, ma questo è un comportamento pedissequo in un ambiente che si vanta di pensare in modo indipendente. Sì, le biennali sono aperte a tutti, ma sono anche luoghi autocratici, fermi al tempo dei re. Spesso la selezione avviene per volere di un curatore simile a uno zar, che ha il potere assoluto e lo esercita in maniera dittatoriale. Questi curatori, per quanto seri, possono essere noiosi e ipocriti mentre impongono a tutti il loro gusto sacro, sregolato o incerto. In più bisogna avere pietà di loro; qualsiasi cosa facciano, avranno mille validi motivi per aver organizzato delle mostre scadenti. Lo pensano sempre ma lo dicono raramente: “Se non l’ho curata io non è una buona mostra”. Oggi nel mondo ci sono più di 60 fra biennali e triennali. La cultura della biennale è così diffusa che Dan Cameron e io ci siamo divertiti a pensare a un mensile intitolato Biennial, dedicato esclusivamente a questo tipo di eventi. Il retro di copertina, in carta patinata, dovrebbe reclamizzare stabilmente Jorge Pardo, Rirkrit Tiravanija, Liam Gillick, Pierre Huyghe e Philippe Parreno, tutti quelli che stanno costantemente sotto i riflettori. All’interno dovrebbe esserci una rubrica dal titolo “Questo mese nelle estetiche relative”, una top ten del tipo “Installazioni caotiche in spazi giganteschi”, artisti che discutono sul modo in cui “interagiscono con la cultura locale” e critici che asseriscono che il loro lavoro è uno “sconvolgimento delle biennali”. La rubrica più terrificante di Biennial probabilmente sarebbe “I racconti dei curatori”, con storie vere, come quella di un noto curatore che, per esempio, ha invitato un famoso artista a partecipare alla sua biennale, il quale gli ha subito chiesto quale budget avesse a disposizione e se fosse compreso il biglietto aereo e l’albergo per lui e il suo assistente. Quindi si è interrotto per rispondere a una telefonata al cellulare del suo assistente che si trovava a Mosca a montare un’installazione e doveva trovare il modo di arrivare a Torino per smantellarne un’altra, ma si doveva fermare a Siviglia per riparare un altro pezzo ancora. Oppure prendi la rappresentante della Gran Bretagna a Venezia di quest’anno, Tracey Emin, che, secondo quanto riportato dall’Observer/UK, lo scorso anno ha fatto il giro degli alberghi a cinque stelle esaminando il numero delle lenzuola e delle coperte di cotone per decidere in quale alloggiare. Inoltre ha richiesto una barca privata e ha fatto deviare a Venezia Julian Schnabel con un jet privato, che da Roma si stava recando a Cannes, per darle consigli sull’installazione. Non importa poi se ha realizzato 60 dei disegni pensati per la prima stanza del suo padiglione solo in cinque ore, né se il Museum of Modern Art ha espresso le sue riserve sulla metà. Le biennali sono un grande business.

Mi farebbe piacere urlare in faccia a questo sistema “che liberazione!”. È difficile immaginare che ciò possa avvenire in 15 anni. Una nuova generazione dovrebbe trovare nuovi sistemi per realizzare grandi mostre. La cultura della biennale è del tutto irrilevante, perché sempre più gente sta cercando di creare migliori opportunità per permettere agli artisti di far conoscere il loro lavoro. Recentemente, quando un giornalista ha chiesto a Robert Nickas se avesse ancora senso organizzare biennali, lui ha risposto: “No. Nessun curatore o critico che pensa in modo diverso è un traditore della causa”. Ciò che sconcerta è che la maggior parte degli addetti ai lavori vede le mostre solo il giorno dell’inaugurazione. Questo è un modo orribile di guardare l’arte. Sei costantemente costretto a sfrecciare fuori dalla folla e a rientrarci, riuscendo solo a intravedere brandelli di opere, salutando e dribblando le persone, sgomitando fra la calca, facendo lunghe code per stare sei minuti in un padiglione con altre 700 anime stanche che chiedono in continuazione: “Cosa hai visto di buono?” e “Dove vai questa sera?”. Non è proprio possibile vedere nulla. Perciò questa volta ho deciso di non partecipare. Povero me o fortunato me. Comunque non avevo intenzione di snobbare le inaugurazioni, nonostante siano eventi carichi di una sorta di adrenalinica decadenza e creino una gratificazione momentanea, un certo movimento, speculazione e contatti, posseggono una qualità tribale soprannaturale. Il mondo dell’arte oggi è così dispersivo che eventi simili rappresentano l’unico modo per sentirsi parte di una comunità. Queste feste sono giganteschi “eventi notturni” in cui avviene qualcosa di molto primitivo. Si rappresentano rituali complessi in cui i codici del consumo, della nobiltà e dell’opinion making sono ripetuti e manipolati sotto gli occhi di tutti. Può farti star male, può però anche farti sorridere. Ma a questo punto bisogna capire se si deve sorridere dell’arte.

L’alchimia della curatela

L’alchimia della buona curatela si verifica così: a volte collocare un’opera accanto a un’altra fa sì che uno e uno equivalga a tre. Due opere disposte alchemicamente restano intatte, si trasformano e creano una terza opera. Da quest’ultima e dalle due originali poi scaturisce il pensiero e la reazione; conosci cose che non sapevi di aver bisogno di conoscere finché non le hai conosciute; quindi non puoi immaginare di non conoscerle. In seguito queste cose trasformano tutte le altre e i tuoi pensieri. Questa reazione a catena è emozionante e inquietante. Ma ciò avviene raramente, perché curare una mostra sta perdendo il suo lato oscuro ed è diventata più una scienza o una professione. I curatori hanno imparato a capire quali tipi di cose dovrebbero stare accanto a quali altri tipi di cose, e li collocano meccanicamente o senza intuito, ripetono ciò che facevano i loro insegnanti due generazioni fa. Hanno un pessimo occhio e qualsiasi cosa facciano non è un problema. Oppure cercano di dare un senso a tutto, quando la prima regola dovrebbe essere “Basta fare cose con un senso”.

Qualsiasi torpore minacci il Tropico dell’Organizzazione, la strana alchimia della buona curatela si verifica, e non, a vari livelli in tre giganteschi mega eventi, che sono, ovviamente, la Biennale di Venezia, documenta e Skulptur Projekte Münster. Come ho detto, ho saltato i fasti dell’inaugurazione; una celebre artista che conosco definisce queste feste rumorose “promenade dove la gente ricca, potente e di mezza età si reca per acchiappare una qualsiasi sensazione a giovani artisti che si mascherano da Jodie Foster in Taxi Driver”. Anche se amo l’atmosfera delle inaugurazioni e mi è dispiaciuto non poter fare le solite quattro chiacchiere, vedere le mostre in pace ha creato in me, in modo sorprendente, spazio per il dubbio, l’ambiguità e la riflessione. A Venezia avevo a mia disposizione tutti i padiglioni all’interno dei meravigliosi Giardini; documenta borbottava sotto tono; Münster era ritornata a essere una piccola cittadina tedesca con 10.000 biciclette.

Che cosa ho concluso, a parte il fatto che urge che migliori drasticamente il mio modo di svoltare a sinistra in bicicletta? Tanto per cominciare, l’abitudine che ha Venezia di dividere i padiglioni in base alla nazionalità è un relitto del XIX secolo (i padiglioni dovrebbero essere affidati a giovani curatori aggiornati o a vecchi alchimisti provenienti da non so dove per realizzare mostre slegate dal concetto di nazione. Ciò renderebbe la Biennale una fonte di informazione e un buon calderone vecchio stile, pieno di confusione). Inoltre, trovo che ognuno dei tre eventi citati offra una panoramica delle strategie e degli stili di questi professionisti del passato che, a dispetto del significato sessista del termine, sono stati definiti “men in black”. Mi riferisco ai curatori.

L’organizzatore della 52ma Biennale di Venezia è Robert Storr, il quale durante la sua lunga carriera ha lavorato in maniera instancabile e ha saputo creare l’alchimia della buona organizzazione in numerose mostre monografiche. Lo conosco da molto tempo e mi ha permesso di assistere alle sue eccellenti lezioni. Dal 1990 al 2000 è stato il curatore del MoMA, tra il 2002 e il 2006 ha insegnato all’Institute of Fine Arts della NYU; è un artista ed è attualmente il rettore della Yale School of Art; è consulting curator del Philadelphia Museum of Art, advisor del Nelson-Atkins Museum of Art di Kansas City; in più scrive regolarmente su diverse riviste d’arte. È un noto sostenitore di Bruce Nauman, Sigmar Polke, Gerhard Richter, Robert Ryman, Louise Bourgeois, Ellsworth Kelly, Susan Rothenberg, Sol LeWitt, Jenny Holzer, Giovanni Anselmo ed Elizabeth Murray, come di Ilya ed Emilia Kabakov, Thomas Nozkowski, Kim Jones e Nancy Spero, tutti in mostra. Il curriculum di Storr è impressionante e in qualche modo la sua Biennale è semplicemente un’amplificazione del suo curriculum. E ciò non va bene.

Il titolo della Biennale di Storr è “Pensa con i sensi-Senti con la mente. L’arte al presente”, le parole “Pensa-Senti” presuppongono che in arte esista una separazione tra mente e corpo. Questo si sarebbe potuto verificare un tempo quando teoria e accademismo stavano diventando monolitici. Ma oggi questo dualismo viene percepito come una falsa dicotomia, come qualcuno che combatte una battaglia persa o contro i mulini a vento. Molti concordano con la filosofa Mary Midgley, che ha scritto: “Ogni ragionamento è alimentato dal sentimento e tutti i sentimenti seri presuppongono un qualche ragionamento. Ragione e sentimento non sono opposti”. Inoltre, dato che questa Biennale è stata allestita secondo il principio della separazione, si è venuta a creare una biforcazione. Quasi tutti gli artisti “di serie A” di Storr e la maggior parte della pittura si trovano all’interno del Padiglione Italia, al centro dei Giardini, mentre gli artisti concettuali, quelli meno conosciuti e quelli che lavorano con la fotografia sono stati relegati all’Arsenale lungo quasi mezzo chilometro.

I critici americani hanno salutato “Pensa-Senti” come un miracolo e un modello di indipendenza. Infatti è elegante e ordinata, e sebbene molti “regolari” di Storr brillino veramente, dopotutto questa Biennale è calibrata, decorosa, altamente controllata, in qualche modo asettica, stranamente abbottonata. Il Padiglione Italia si apre con l’agghiacciante Apocalypse Now di Nancy Spero, simile a un palo da cui pendono teste ritagliate. Due stanze dopo si entra nel vivo della mostra con i giganteschi dipinti semi astratti di Sigmar Polke, il vecchio artista illusionista. Tutto quello che viene dopo non è minimamente paragonabile. Negli ambienti adiacenti a quelli di Polke vi sono sei nuovi elettrizzanti, seppur familiari, Richter, seguiti dalle orripilanti fontane a forma di volto di Nauman; quindi le stanze dedicate a Ryman, Kelly, Anselmo, LeWitt e Chéri Samba, e quelle con gli affascinanti video di Kara Walker, Steve McQueen e dell’esordiente Joshua Mosley.

La maggior parte di queste opere è avvincente e poetica (Walker e McQueen si avvicinano all’altezza di Polke). Spesso si verifica un accumulo di pensiero (nella versione di Storr di “Shock-and-Awe”) ma poca alchimia o voluttà. Infatti, Storr sembra essersi del tutto trattenuto dall’allestire quelle gigantesche macchine piene di confusione, elementi teorici e proposte ardite che si chiamano biennali. Al contrario, ha chiamato a raccolta tutte le sue truppe, è rimasto fedele al suo BFFs (Best Friends Forever, ndr), ha messo in vetrina alcuni nomi nuovi, presentando una sorta di museo tradizionale. I critici l’hanno positivamente definita “una mostra antimercato”, ma il Padiglione Italia è così affollato di artisti blue chip da somigliare alla casa di un ricco collezionista. Sembra di assistere a un classico concerto rock o di udire suoni fragorosi, quasi uno spettacolo di fuochi d’artificio. Particolarmente anti-alchemica è la stanza dedicata ai defunti, un cimitero di artisti, González-Torres, Martin Kippenberger, Chen Zhen e Fred Sandback, che non sono in grado di difendere se stessi né di difendersi tra di loro. Tutti sono d’accordo con Storr per quanto concerne “l’arte al presente” e la selezione degli artisti per età, fama e innovazione. Mi piacciono molti di quelli che ama, sono anche nelle mie corde. Anche se, a 20, 30 o 40 anni, mi vedrei sì colpito da una tale marcia trionfale di arte ma sarei al contempo depresso e oppresso. Mi chiedo se non siamo di fronte alla Storia raccontata dai vincitori: un supporto più che una ricerca nel miscuglio e nella morfologia del momento.

Il Padiglione Italia è perfetto, forse si trova nel posto sbagliato. Come ha acutamente osservato Glenn O’Brien a proposito del pittore tedesco Albert Oehlen, che avrebbe aggiunto un po’ di sale a questa mostra, “c’è solo un modo corretto (di fare qualcosa) ma (come analizza Oehlen) un milione di errori geniali”. Ciò che manca in “Pensa-Senti” sono proprio questi errori geniali.

All’Arsenale Storr fa una mossa equivoca che definirei da “curatore anchorman”, oppure da “sindrome di Anderson Cooper”. In questo caso, in effetti, un curatore afferma: “Dove c’è un problema nel mondo, arrivo io”. Di conseguenza abbiamo fotografie di doganieri, cimiteri, soldati, slums, prigioni e rifugiati. Alcune vanno bene, ma la maggior parte è “sovraletterale”. Molti artisti trascendono l’approccio da sala stampa. Fra questi, El Anatsui, Oscar Muñoz, Nedko Solakov, Tatiana Trouvé, Sophie Whettnall, e in modo particolare i dieci video di Yang Zhenzhong nei quali uno straniero fissa la telecamera e dice “io morirò”. Questo pezzo, formalmente copiato ma d’effetto, dimostra che ogni certezza di tipo curatoriale, politico, filosofico o religioso alla fine verrà cancellata dalla vita.

Ma senza dubbio l’apoteosi è rappresentata da documenta 12, accusata dai critici inglesi di essere “la peggiore mostra mai realizzata” e “un disastro”. Questi 5 edifici, 150 artisti, 19 milioni di euro di stravaganze sono difettosi, altezzosi, dispotici e presuntuosamente autoreferenti. In più, hanno un atteggiamento aggressivo che è tipico delle mandrie. Cosa che avviene quando non si utilizza l’arte come esempio (un altro classico problema organizzativo). Inoltre non va bene che i curatori siano marito e moglie, come nel caso di Roger M. Buergel e Ruth Noack, i quali controllano così inflessibilmente le loro idee da far diventare la mostra arrogante e dogmatica.

Per lo più formata da opere concettuali, politiche, minimali e quasi formali, la maggior parte delle quali si ispira all’arte poco familiare della fine degli anni Sessanta e Settanta, documenta 12 è un manifesto del buono, del cattivo, dello stravisto e di ciò che è noiosamente accademico. Come è avvenuto nelle due edizioni precedenti, i curatori suggeriscono che la Storia, se vista da un’angolazione poco tradizionale, sembrerà differente e che la “differenza” diventerà un termine relativo. Cosa che in questa mostra si verifica troppo. Per esempio, due dipinti astratti della ormai quasi dimenticata Lee Lozano e un ritratto offuscato di Richter del 1972, messi insieme senza particolare enfasi, evidenziano che Lozano, certamente non allo stesso livello di Richter, stava lavorando su un terreno molto simile, tra fotografia e astrazione, nello stesso periodo in cui lo faceva Richter.

Potrebbero andare bene altrove: la stanza tutta nera di Inigo Manglano-Ovalle con un camion anch’esso completamente nero che fa un po’ Ad Reinhardt e un po’ una fantasia paranoica; la giraffa imbalsamata di Peter Friedl morta nel 2000 mentre fuggiva dallo zoo della West Bank quando la città di Qalquiliyah in Palestina è stata attaccata dalle forze israeliane; il video a più canali di Imogen Stidworthy con un uomo muto a cui hanno insegnato a dire “io odio”; le bandiere di Abdoulaye Konaté; il ballottaggio elettorale congolese con più di 300 partiti in lista di Guy Tillim; le sedie antiche cinesi di Ai Weiwei collocate ovunque; il gigantesco video con la decostruzione di una partita di calcio di Harun Farocki; la casa di vetro di Mary Kelly, un monumento al femminismo; i campi di riso di Sakarin Krue-On; l’ottimo video di Hito Steyerl, in cui una donna cerca il fotografo che l’aveva ritratta quando era una ragazzina durante un rapporto sadomaso. Tutti questi lavori salvano la mostra da se stessa. Come per Venezia, i critici hanno approvato documenta in quanto antidoto al mercato. Il mondo dell’arte deve smettere di demonizzare gli artisti e i dealer e ricordare che, sebbene l’arte abbia la pretesa di essere contro il mercato, qualsiasi cosa significhi, si fa quasi sempre per vendere. Infatti in questi giorni si vende abbastanza bene. Senza volerlo, documenta mi ha dato la possibilità di guardare all’arte che non mi piace in modo nuovo. Per questo mi piace, sebbene nutra seri dubbi.

Venezia e documenta sono gemelle: la prima è una biennale infarcita di lavori interessanti che non fanno in realtà parte di una biennale; la seconda è una mostra del tipo biennale, più o meno interessante, con lavori mediocri. Entrambe sono ottimi esercizi organizzativi.

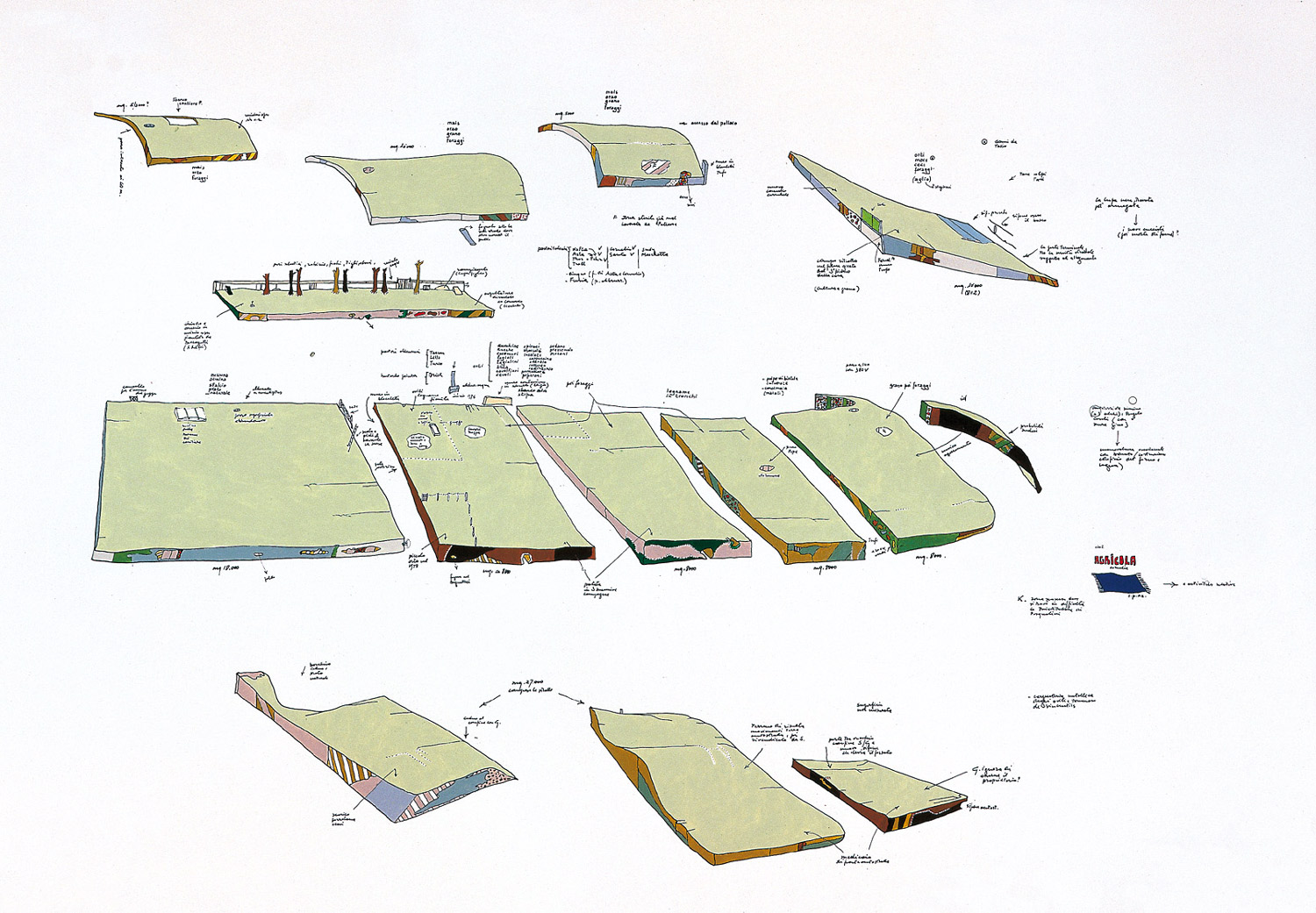

Di contro, Skulptur Projekte Münster è il caos organizzato, simile agli ultimi film di Fellini. Questa mostra, allestita all’aperto ogni dieci anni, è stata curata da Brigitte Franzen e da quel geniale e leggendario curatore/uomo di scienza che è Kasper König, il quale è rimasto ancorato a un linguaggio obsoleto: invitano gli artisti, li muniscono di bicicletta e piantina della città, li lasciano andare, dicono loro di scegliere un luogo e di realizzare un progetto. Quindi, con il loro fantastico staff, permettono loro di fare ciò che vogliono.

Il grande problema di Münster non riguarda l’assenza di contenuto artistico fra i 35 partecipanti, manca un filo conduttore. Nessuna idea o polemica che la sottintenda, nessuna opinione sull’arte pubblica, sul presente, in generale sulla scultura, la Germania, l’Europa o qualsiasi altra cosa. È semplicemente un gruppo di artisti che piace ai curatori. Fattore che potrebbe risultare sufficiente per una grande mostra. In questo caso non lo è. Peggio, minaccia di indebolire non solo quella parte di opere di qualità in mostra ma il concetto stesso di mostra.

Ci sono ottimi lavori che vale la pena vedere (suggerisco vivamente di affittare una bicicletta, anche se dovete prepararvi a non trovare le opere dove pensate che siano; la qual cosa, a seconda del vostro carattere, fa parte del divertimento. Ma anche se non è divertente è certamente parte del concetto “fate un po’ quello che vi pare” dell’intero evento). Fra gli interventi che spiccano maggiormente c’è l’installazione di Dominique Gonzalez-Foerster composta da opere in scala ridotta di altri artisti che hanno lavorato a Münster, il Petting Zoo di Mike Kelley, l’abbellimento di due bagni pubblici da parte di Hans-Peter Feldman, il progetto per una bicicletta ricostruita di Guy Ben-ner, il motivo registrato degli spari sotto un ponte di Susan Philipsz e il sentiero tortuoso attraverso parchi e campi di Pawel Althamer. Questo è quel tipo di frizione ed emozione che i grandi eventi possono produrre, perché non obsoleti. Se i curatori sono in grado di cogliere il concetto di alchimia, di incertezza e di caos, e trasformano le biennali, attualmente mega eventi super patinati, questi pachidermi possono ancora essere luoghi di aberrazione, mappe del presente, teatri del dubbio e palinsesti della percezione. Possono ancora produrre piacere, tensione, sorpresa ed essere fonte di rivelazione.