Partendo da una citazione di Gino De Dominicis, Laura Cherubini e Andrea Viliani percorrono la storia della pittura in Italia tra il 1959 e il 1979. Flash Art ospita questo primo testo manifesto, inizio di un percorso editoriale a due puntate.

Una premessa (antropologica)

“La pittura è una storia italiana”[i], era solito ripetere Gino De Dominicis. L’’affermazione, apparentemente o ironicamente “provinciale”, è invece una riflessione sulla specificità dell’arte italiana e sul ruolo oggettivo che vi riveste la pratica pittorica. Esiste infatti, per De Dominicis, nell’arte italiana, una vocazione quasi antropologica alla pittura. De Domininicis stesso – i cui dipinti saranno perlopiù composti da pochi, essenziali elementi matita, tempera, tavola – sosteneva che la grande tradizione dell’arte italiana era quella, delicatissima e sublime, della tempera su tavola. E, già negli anni Settanta, l’artista aveva ricomprato tele e pennelli a tutti gli amici, fra cui Sandro Chia e Mimmo Germanà, molto prima che si iniziasse a parlare di “ritorno alla pittura”.

In principio era l’immagine (non il “verbo”) è del resto il titolo del quadro del 1981, il primo che De Dominicis torna ad esporre nel 1982 alla galleria Gian Enzo Sperone a Roma, poi pubblicato sulla copertina di Flash Art no. 183, giugno 1986. I colori sono, insieme al bianco e al nero, quelli primari della pittura: rosso, giallo e blu. L’immagine è un orante sumero, ma anche un autoritratto, come sosteneva Elisabetta Catalano, o la cantante nazional-popolare Mina, come sosteneva l’amico pittore Nicola De Maria. Esposto originariamente accanto a un cesso… il quadro, se è un grande quadro, è appunto un grande quadro, mentre un cesso, con buona pace di Marcel Duchamp (e Maurizio Cattelan?), resta pur sempre solo un cesso… De Dominicis non amava l’Arte concettuale e la sua pratica di deviare dall’oggettività dell’immagine, di de-contestualizzare un object trouvé per trasformarlo in opera d’arte (“il termine arte concettuale, di origine americana, in Italia è molto piaciuto, forse perché ricorda nomi di persona molto diffusi come Concetta, Concezione, Concettina”). Ma amava il pictor maximus Giorgio de Chirico, Ottone Rosai, Antonio Donghi, di cui prediligeva il Giocoliere (1936), una figura che stranamente gli somiglia e che tiene in bilico il cilindro su un sigaro, prefigurazione della sua Asta in bilico (1967).

Il passaggio dalle opere che non alludono ma rappresentano concetti, intorno alla fine degli anni Settanta, permette a De Dominicis di mettere a punto la più perfetta macchina del tempo, che per l’artista è proprio la pittura, dalla tracciatura del disegno alla sua articolazione tridimensionale: “il disegno, la pittura, la scultura, non sono forme di espressione tradizionali, ma originarie, quindi anche del futuro… materiali, immobili e muti, sono ontologicamente l’opposto di tutti gli altri linguaggi artistici”.

Né un ritorno all’ordine né un attraversamento del tempo con le sue varie avanguardie, la pittura è un modo originariamente e ontologicamente consapevole per andare oltre il tempo, il limite dell’esperimento linguistico, le strategie della citazione e dell’appropriazione… uno strumento che è il destino stesso dell’arte, e in particolare dell’arte italiana. Ne consegue che la pittura – espressione originaria e ontologica e, antropologicamente, una storia italiana – verosimilmente era sempre stata presente, e quindi praticata, anche fra il 1959 e il 1979: ovvero, da un lato, anche dopo la fine della Pittura informale e, dall’altro, anche prima che si parlasse del cosiddetto “ritorno alla pittura”… Due decenni in cui invece – secondo categorie critiche e storiografiche date per certe, come per esempio l’opposizione fra Arte povera e Transavanguardia – sembrerebbe che la pittura non sia stata in Italia il fulcro di alcune delle pratiche artistiche più radicali – e radicate. La storia di questi due decenni fantasmatici di pittura italiana è proprio quella che abbiamo deciso di raccontare, di nuovo. Una storia che sarà pubblicata in alcuni capitoli su Flash Art, la rivista che a partire dal 1967 si è definita come uno degli organi ufficiali delle tante storie della pittura italiana…

In principio: segno, gesto, materia

“Segno, gesto, materia” è il titolo di una mostra sulla pittura europea, a partire dalle avanguardie storiche, che si tenne presso la galleria di Paolo Sprovieri a Roma nel 1977, data che si colloca pressoché alla fine della nostra storia. Eppure questo titolo sembra una perfetta metafora di quelle che sarebbero state assunte, verso la fine degli anni Cinquanta, come le tre figure-matrici della pittura a venire: Giuseppe Capogrossi (“segno”), Lucio Fontana (“gesto”), Alberto Burri (“materia”). E che anche noi assumiamo come incipit del nostro racconto, che inizia intorno al 1959, quando ormai si avviava a conclusione l’epoca della Pittura informale.

Astrazioni nello spazio

Emersi dalla furiosa battaglia astrazione-realismo dei decenni precedenti alcuni pittori procedono oltre, configurando intuizioni tanto fondanti quanto premonitrici. Osservando un’opera come Absurdes Berliner Tagebuch (1964) – sette plurimi realizzati a Berlino ed esposti per la prima volta a Documenta III a Kassel, in cui, intersecando i differenti piani, la pittura invade lo spazio tridimensionale – si può intuire quanto Emilio Vedova abbia contribuito, fin dall’inizio della nostra storia, alla riscoperta Neo-espressionista della pratica pittorica avvenuta in area tedesca un decennio dopo. Nella tradizione italiana la pittura non sta mai al suo posto, all’interno della cornice e della superficie bidimensionale della tela, ma pervade l’esperienza spaziale dell’osservatore: il mondo intero, per l’artista italiano, come il veneziano Vedova, è pittura.

Un salto nello spazio che Giulio Turcato traduce, nella dinamica naturale-artificiale, inglobando nella pittura gli oggetti comuni del quotidiano: cieli stellati di carta carbone e aspirine, superfici lunari in gomma piuma o tele che aprono lo sguardo ai colori Oltre lo spettro che solo gli astronauti avevano potuto osservare. La leggerezza volubile e versatile di questi dipinti – che non glorificano l’oggetto ma lo essenzializzano impastandolo nella pasta pittorica – sarà un punto di riferimento sia per gli artisti della malintesa Pop art romana sia, in seguito, per De Dominicis o gli artisti della cosiddetta Transavanguardia, come Enzo Cucchi.

Evolvendo dalla storia ormai conclusa del Gruppo Forma, le svolte di Carla Accardi deriveranno anche negli anni Sessanta dalla scoperta del materiale, come era già accaduto per le plastiche di Burri e accadrà per il plexiglass di Mario Schifano o il metacrilato di Gino Marotta, materiali tecnologici e attuali che la loro pittura rende atemporali: le iterazioni di Marotta racconteranno sub specie-metacrilato la storia degli alberi della pittura italiana, l’Amor Sacro e Amor Profano o la nuda modella, Carlotta Chabert, di Francesco Hayez…. Una vera e propria folgorazione è, per Accardi, quella della trasparenza e della malleabilità del sicofoil. La sua pittura di segno si fa progressivamente scrittura ambientale, introducendo nell’opera lo spazio intorno, rivelando la struttura della tela, facendosi ambiente pittorico abitabile. La materia stessa del sicofoil, nelle sue sovrapposizioni, sostituisce il segno pittorico o lo confina in mere gocciolature, strofinamenti, tamponature ai bordi, sul telaio: dimenticare e mettersi in salvo, pittura senza pittura: come dichiara l’artista “il segno passò alla scomparsa, come se si distruggesse e tu non potessi fare più niente”. Entriamo allora nella Piccola tenda (1966) di Accardi e osserviamo il mondo che traspare attraverso di essa – come in nuce nelle opere coeve, fra altri, di Antonio Sanfilippo e Achille Perilli, o Piero Dorazio: vibrazioni fra segno, colore, luce, superficie e ambiente che trasformano la pittura in un fisico “impatto percettivo” (Alberto Boatto, Filiberto Menna).

Azimuth e Azimut: verso una pittura oggettuale, ambientale e performativa

Tra il 1959 e il 1960 a Milano erano state fondate la rivista Azimuth e la galleria Azimut, piattaforme nevralgiche anche da un punto di vista teorico (tra i collaboratori Vincenzo Agnetti, Bruno Alfieri, Guido Ballo e Gillo Dorfles) di un nuovo pensiero sul monocromo. Negli Achrome di Piero Manzoni la monocromia, realizzata con un bagno nel caolino, riveste non solo la tela, che si autodetermina nelle sue grinzature, ma anche l’oggetto (michette di pane, sassi), mentre l’ovatta si auto-presenta, bianca di per sé. Il 24 aprile 1961 Manzoni presenterà a Roma le sue sculture viventi, estendendo la pittura verso l’azione, concettuale e auto-ironica – possibile preannuncio dell’ironia de-dominicisiana verso il concettuale (è così che Manzoni firma anche la Scarpa destra di Mario Schifano e la Scarpa destra di Franco Angeli). I coevi monocromi di Enrico Castellani sono invece bassorilievi centinati fra intro- ed estro-flessione e campiti da un solo colore. Quando vi compariranno elementi micro-architettonici essi espanderanno ulteriormente la tela fino a suggerire la possibilità di un vero e proprio ambiente di pittura (Ambiente bianco, 1967, esito che sembra raccogliere il testimone degli Ambienti spaziali di Fontana, 1949-1968). Ma, come vedremo, il rapporto pervasivo e immersivo fra monocromo e spazio-tempo pittorici non finisce qui, così come il rapporto fra pittura e dimensione performativa.

Dal monocromo al quadro-oggetto

Monocromi sono i dipinti realizzati con un solo colore da molti giovani artisti che, fra la fine degli anni Cinquanta e l’inizio degli anni Sessanta, scelgono l’azzeramento quale via d’uscita da quel confuso pasticcio che era per loro diventata la pittura. “Bisogna azzerare tutto, bisogna superare l’informale, perché si fanno la pittura addosso”, era il leitmotiv, riassunto da Giuseppe Uncini, mentre Mario Schifano affermava “o uno andava nelle strade e guardava i cartelloni pubblicitari, o andava nelle gallerie e vedeva i quadri informali”. Il monocromo nasce da un rapporto di affinità materica e oggettuale con la città moderna, per esempio la Roma che si preparava alle Olimpiadi del 1960, con il Villaggio Olimpico in costruzione (all’inizio la materia del monocromo è in effetti il cemento: alla Galleria Appia Antica nel 1958, Piero Manzoni presenta opere di stoffa e gessi e Francesco Lo Savio i Filtri, mentre Schifano opere con cemento e graffiti su juta, e Uncini il primo cemento armato con l’ultima striscia di pittura, secondo la testimonianza di Uncini stesso).

Oltre la bidimensionalità pittorica opera alla fine degli anni Cinquanta anche Salvatore Scarpitta che, partendo dalle estroflessioni dei Gobbi di Burri, individua nel quadro un campo oggettivo di tensioni in cui fasce e bende che si avvolgono intorno al telaio, inizialmente dipinte e poi lasciate monocrome, aprono fra loro quelle fenditure che hanno fatto pensare a Dorazio che Fontana vi abbia intravisto l’idea dei Tagli.

Nello stesso momento Mimmo Rotella sperimenta il décollage mimando il gesto di chi strappa il manifesto in strada per scoprire che – sotto quella superficie in cui si deposita l’iconosfera urbana – c’è un palinsesto di immagini e materia che, se rovesciata, genera un auto-monocromo, nella forma del Retro d’affiche.

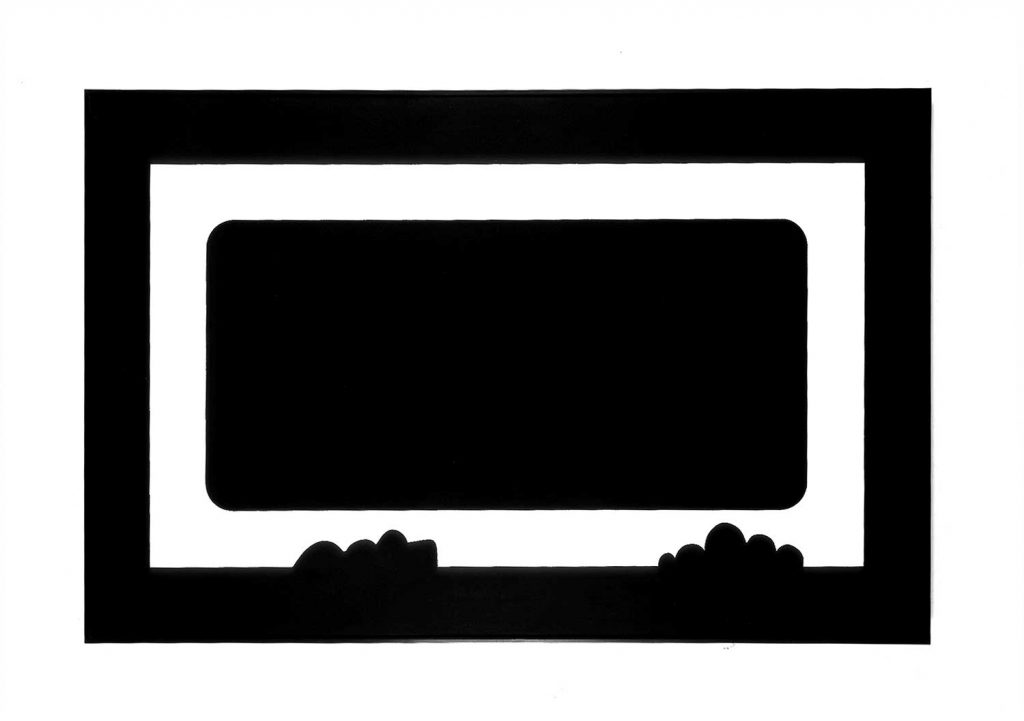

Rendendo fra loro indivisibili l’analisi dei nascenti strumenti della comunicazione di massa e l’analisi del nuovo monocromo, Fabio Mauri realizza i suoi primi Schermi fra il 1957 e il 1958: “Lo ‘schermo’ non è un monocromo: sono due… In senso stretto non ricopre di sé il mondo. Né è una materia a cui lo riduce. Il suo intento, minimo o smisurato, è di contenerlo ‘velandolo’”. Un monocromo quindi che, denunciando i suoi due lati, si rivela anche uno schermo: un oggetto duplice che veicola l’immaginario collettivo, come quello del cinema o del televisore, ma anche uno strumento di analisi della dinamica fra emissione e ricezione di un segnale.

Nella seconda metà degli anni Sessanta la pittura-tela si è definitamente trasformata in pittura-oggetto, mettendo in crisi la sua limitante destinazione di mimesi superficiale per convergere verso lo spazio-tempo reali dell’osservatore: nel dinamismo costruttivo e percettivo delle tele di Agostino Bonalumi e Paolo Scheggi, nelle tappezzerie imbottite di Cesare Tacchi e nelle tele centinate di Pino Pascali che – dopo la rivolta contro l’Informale, assecondando sia la tabula rasa del monocromo sia una tendenza italiana all’auroralità dell’immagine – emerge fra i protagonisti di questa ricerca che libera gli oggetti comuni dalla loro funzione d’uso per sprigionarne le energie più immaginifiche, una memoria profonda dei prodigi della tela pittorica che fa saltare ogni coordinata… Pop, Minimalismo, Poverismo, Concettuale…

Il monocromo nel grande malinteso della “Pop” italiana

Sono le storie di Piazza del Popolo a costituire il Clima felice degli anni Sessanta (titolo di un dipinto di Tano Festa), in cui si riassume la storia di quegli Amici del cuore (altro titolo di Festa) che comporranno la “Pop” romana. “I miei primi quadri sono la testimonianza del contatto quotidiano con la strada. Vidi i Ruderi, le Lapidi, simboli antichi e moderni come l’Aquila, la Svastica, la Falce e Martello, obelischi, statue, Lupe Romane sprigionare l’energia sufficiente per affrontare l’avventura pittorica”, afferma Franco Angeli, che conclude: “E sono in grado di affermare di non avere mai dipinto un quadro nello spirito della Pop art”. Ecco, occorre innanzitutto capire: è mai esistita una Pop art italiana? Nel rispondere ci si troverà a ri-definire le caratteristiche più identificative che hanno reso queste opere tra i più bei dipinti della storia della pittura italiana: e per farlo occorre ripartire dal monocromo e giungere, attraverso la sua evoluzione prima in quadro-oggetto e poi in ambiente pittorico totalizzante, al ruolo critico che vi ricopre la ricomparsa dell’immagine.

Nel 1960, in occasione della mostra che per la prima volta li riunisce tutti insieme, alla galleria La Salita di Gian Tomaso Liverani, Pierre Restany definisce Angeli, Festa, Lo Savio, Schifano e Uncini “ces jeunes pragmatistes romains”, mentre Menna annota: “Li accomuna lo stesso bisogno di andare oltre le ultime esperienze dell’informale. Il loro maestro è Burri, di cui ovviamente essi non cercano i ‘contenuti’, l’irripetibile storia dell’anima, ma le nuove possibilità di linguaggio che l’artista ha aperto con l’impiego di materie pressoché inedite, con il suo ordine mentale e la compostezza della forma in cui la sua angoscia esistenziale si rapprende e decanta”.

Nel definire questo nuovo immaginario dichiara ancora Angeli: “Non potevo fare una pittura illustrativa perché non ne ero capace, quindi presi delle immagini già esistenti” ma che al tempo stesso “fossero nascoste, perché a furia di vederle nessuno ci faceva più caso”. La riscoperta spiazzante delle immagini che poco a poco emergeranno dai monocromi di Angeli, Schifano e Festa… rende le loro immagini al contempo dialettiche rispetto alla realtà che non illustrano, ma riscoprono, e metafisiche, in quanto restituite “ai loro significati originari, ai loro valori morali” (come scrive Nello Ponente in riferimento a Angeli). E, nel caso di Angeli, ciò accade grazie alla sovrapposizione di una velatura monocroma – almeno una decina di mani di vernice diluita fino a far trasparire l’immagine, “però non troppo” per non dare la sensazione della stoffa tirata ma di un velo che al contempo allontana e introietta, memore dei Sacchi di Burri e che toglie all’immagine sottostante, spesso di soggetto politico, la tentazione del “manifesto” (Maurizio Calvesi). Del resto è proprio l’uso del materiale pittorico ad essere, anche in questo caso, fondamentale, nel tentativo di renderlo “evocativo”, di farne “l’estensione di dimensioni storiche”, afferma Angeli. Ed è qui che si definiscono due grandi differenze con la Pop art americana.

Non solo gli artisti italiani attingono alla propria tradizione storico-artistica: Pascali fu accusato di “minimalismo” per le Botole, che però si ispirano agli affreschi di Signorelli nel Duomo di Orvieto, come di contesto italiano erano stati i riferimenti di Festa: “mi dispiace per gli americani che hanno così poca storia alle spalle, ma per un artista romano, e per di più vissuto a un tiro di schioppo dalle mura vaticane, popular è la Cappella Sistina, vero marchio del made in Italy”. E ancora, nel fatidico 1968, proprio Festa scriverà a Angeli: “a tuo modo anche tu sei un vietcong, fai la tua privata e silenziosa battaglia contro l’America oggi.”

L’alba dell’immagine

Ma soprattutto, mentre la Pop art fissa il momento del consumo dell’immagine, gli artisti italiani colgono il momento in cui l’immagine silenziosamente si forma – nella percezione o nella memoria di cui è intrisa la materia pittorica – l’attimo in cui l’immagine emerge alla coscienza, svanisce, riaffiora… È un’alba dell’immagine, non il suo dissolvimento finale e reliquiale nella necrosi merceologica, un “ritorno alle cose stesse” (Renato Barilli, che cita Edmund Husserl, fondatore del pensiero fenomenologico). Ed è per la stessa ragione che, quella italiana, è sempre anche un’immagine ideologica – contrapposta a quella di per sé anti-ideologica della Pop americana: le immagini di Mauri che denunciano lo scandaloso inganno costitutivo della comunicazione (come, dalla fine degli anni Sessanta, della propaganda intossicante dell’ideologia, tema che l’artista stesso identificò come propriamente europeo rispetto a quello americano e Pop delle merci e delle icone), le figure messe in punteggiatura o modellate sui sistemi pubblicitari rotanti di Umberto Bignardi, le donne-schermo di Giosetta Fioroni, le cancellature di informazioni di Emilio Isgrò, i Gesti tipici di Sergio Lombardo, gli Uomini statistici e i quadri come rebus di Renato Mambor, le istantanee pittoriche di Titina Maselli (secondo cui “gli americani s’interessano solo a dipingere l’oggetto in sé” mentre l’artista italiana ne dipinge “conflitti” e contraddizioni che deflagrano nell’“anonimato urbano”). In queste opere i simboli vi sono “re-inverati” (Calvesi), “trasportandoli dai muri della città sul quadro-muro”, o quadro-schermo, che riscopre la “poetica del muro praticata a Roma da Rotella, oltre che da Gastone Novelli e da Cy Twombly” e la sviluppa nel dialogo con il proprio spazio urbano. Distinta radicalmente dalla Pop art, la pittura italiana rappresenta una realtà intrisa di memoria e di pensiero, che rende dinamica, mutevole, comunque complessa, la superficie di opere innervate da un “acutissimo dialogo culturale”. C’è qualcun altro disposto a ingaggiare un dialogo simile? Sì, e può chiamarsi per esempio Sigmar Polke, equivalente di Angeli in Germania: il fatto è che, antropologicamente, gli artisti europei più consapevoli non hanno paura di distinguersi culturalmente, oltre che formalmente, dalla Pop americana.

Dopo i primi monocromi dedicati al poeta Sandro Penna e al suo amante Raffele, tra il 1960 e il 1962 emerge in Festa la tendenza all’uso di colori elementari e alla campitura netta, prodromo dell’incorporazione dell’oggetto sul piano inclinato della pittura: “Da tempo guardavo gli oggetti di mobilio domestico che, essendo i più privati, sono quelli con cui siamo più a contatto… In quei momenti tutti gli oggetti della stanza assumevano un valore insolito rispetto a quello normale e quotidiano. Pensai di ricostruire degli oggetti che fossero mutilati delle loro funzioni, oggetti che nella loro fisicità esprimessero una sottile inquietudine di fronte alla loro troppo facile e certa presenza, un senso di ambiguità e d’impotenza di fronte al loro essere fisico, inorganico, ottuso, e ancora un senso di mistero e d’impenetrabilità nelle loro fredde e scure geometrie”. Oggetti opachi e impenetrabili, presenze mute e solitarie, un “mobilio da camera” che sembra provenire da stanze metafisiche e delineare ipotetiche “camere di pittura”: Finestre, Porte, Armadi “delle apparenze, dei falsi oggetti” che esistono nella dimensione meditativa dei “valori plastici” della pittura italiana e della sua storia (Obelischi, Lapidi, Van Eyck e Michelangelo).

Negli stessi anni, e pur nella loro eccezionale autonomia, anche i dipinti di Domenico Gnoli – realizzati con una materia pittorica spessa di acrilico misto a sabbia che compete con (e trascende la) concretezza dell’oggetto rappresentato – astraggono dal dettaglio ingigantito di particolari comuni per restituire l’icastica memoria della “pratica del Rinascimento” come delle avanguardie storiche del Ventesimo secolo, filtrate da una sintesi di matrice scenografica: messe in scena di uno spazio-tempo pittorico al contempo reale e auto-riflessivo.

Festa stesso aveva, nel frattempo, sottolineato il carattere mentale della sua ricerca: “Credo che la Pop Art, col mio lavoro non c’entri proprio per nulla. Più vicino, per certi aspetti, mi sento agli artisti concettuali”, stabilendo la differenza saliente tra Pop e Popolare: “Gli americani erano pop artist perché raffiguravano oggetti di consumo veri e propri come simboli artistici da cui trarre l’ispirazione. Noi italiani siamo stati popular perché siamo riusciti, viceversa, a consumare l’arte stessa con le citazioni e le estrapolazioni”. Un consumo, una macerazione compositiva e intellettuale della citazione rinvenibile anche nelle piccole forme circolari sovrapposte da Festa nel 1965 alle Tombe Medicee: un tratto grafico che può essere messo in relazione (Elisa Francesconi, Duilio Morosini) più che con la Pop con l’Optical art, celebrata, in quello stesso anno, al MoMA di New York dalla storica mostra “The Responsive Eye”.

Un’infanzia per la pittura

Anche l’iniziale e “voluttuoso” (Giorgio Franchetti) pensiero monocromo di Schifano struttura paradossalmente tutta la sua opera pittorica, come tendenza a velare il mondo con un colore omogeneo, minimale e elementare come in un abbecedario della pittura – qualità che secondo Ileana Sonnabend gli permise di superare l’imagerie della Pop art e divenire presagio del Minimalismo e della pittura Concettuale. Se dal 1962 l’immagine emergerà progressivamente dallo sfondo monocromo per produrre la configurazione di cose e persone (frammenti di immagini, costruzioni di segni, segnali, elementi del paesaggio metropolitano), essa non prenderà mai il sopravvento. Schifano infatti non persegue il consumo dell’immagine, non celebra il suo memento mori. La sua è un’immagine sorgiva che non ha i caratteri seriali della ripetizione e reiterazione dell’immaginario Pop: in occasione della prima personale alla galleria Appia Antica (1959) William Demby scrive per Schifano Lettera ad un giovane pittore: “Sole-cielo, Italia, dove nero è bianco, è luce” – anche il nero non nega, ma risplende.

La mostra di Schifano del 1963 all’Odyssia di Roma ha un titolo emblematico, “Tutto”, asserzione di una sintesi che sembra anticipare sia il Vogliamo tutto di Nanni Balestrini sia la serie di arazzi di Alighiero Boetti. Dichiarazione di poetica, come l’opera Io sono infantile. Da una parte la figura dell’artista che “vuole tutto” e rivendica per la pittura la dimensione totalizzante dell’infanzia; dall’altra la componente intellettuale che sottrae immediatezza all’immagine e rivela le sue origini in una libera reinterpretazione delle avanguardie storiche, da Balla a Duchamp (“credo proprio che nel mio lavoro sia stata sempre presente anche una componente di concettualità”). L’azzeramento sulla superficie liscia e speculare del quadro, “che accoglie ed espelle nello stesso tempo la sostanza pittorica” (Achille Bonito Oliva) è conseguito anche in questo caso attraverso la reinvenzione di un materiale contemporaneo come lo smalto, riflettente e repellente, e gli impoetici colori industriali, “gli unici colori possibili”, materia che copre le immagini della “vita moderna: la vernice delle carrozzerie che fanno da guaina alle macchine (auto o treni, aerei o scafi, macchina da scrivere o elettrodomestici), o della segnaletica” (Calvesi). Schifano non vede più, quindi, ma “inquadra” (Maurizio Fagiolo), isola un particolare astratto o figurativo o di scrittura (lettere o cifre) o un colore, mappa elementi minimi che depurano lo sguardo. Per questo la nozione che più definisce i monocromi di Schifano è quella di campo, termine usato in agricoltura, nella scienza e nel cinema per indicare uno spazio-tempo generativo. E anche quando immagini e scritte compariranno sulle superfici monocrome, a Schifano non interesserà la loro riconoscibilità ma tenderà a cancellarle, trasformarle, immergerle in quel “senso di relatività, che non esiste nei pittori Pop americani” e che invece contraddistingue la sua pittura, infantile e epifanica: “La mia infanzia è ora oggi qui”, dichiara Schifano, in un doppio sogno che comprende sia l’Italia che gli USA. Racconta Anita Pallenberg del loro viaggio a New York, nel dicembre 1963, poco dopo l’assassinio di J.F. Kennedy: “[…] una cosa non la posso dimenticare: arrivare a New York e vedere i cartelloni pubblicitari tutti neri, in lutto per Kennedy. Sembravano dei grandi monocromi neri […]”

In Italia la storia del monocromo – sostrato concettuale e formale – e quella delle immagini che lo solcheranno è quindi una storia essenziale, che con la Pop art ha poco a che fare, e che è invece un’alba, un inizio, un principio per la pittura italiana del decennio.

Nella materia, il pensiero

Scrivendo degli interventi di Angeli e Castellani in occasione del Teatro delle Mostre (1968), teoria di opere e azioni della durata di un giorno alla Galleria La Tartaruga di Plinio De Martiis, Calvesi afferma che “Angeli ha sentito che il tema era, in fondo, lo spazio, infinitamente modificabile, ed ha cercato di provocare un mutamento radicale con mezzi minimi: soffitto abbassato, tutto bianco, luce intensa”. Il critico nota inoltre che, a sua volta, Castellani accetta lo spazio pittorico di Angeli limitandosi ad aggiungere al suo interno otto metronomi, ovvero la dimensione del tempo. Questa magistrale sintesi – in cui la pittura diviene un’esperienza fisica e concreta dello spazio e del tempo della pittura – è in realtà un punto di arrivo nella nostra storia, per quanto temporaneo, che sancisce la progressiva affermazione del monocromo come concentrazione intellettuale e formale rispetto alla sovrabbondanza delle immagini nell’Italia del boom economico.

Maria Silvia Farci parlerà a questo proposito di un “ideale ‘magro’”, intendendo il monocromo come una riduzione radicale del mondo allo spazio-tempo critico della pittura. “Prevalentemente blu in Klein, ripetutamente bianco in Manzoni, il monocromo non è ‘tonale’, è il lato concreto di un’idea prima”, scrive Mauri, che ha praticato dalla fine degli anni Cinquanta lo schermo come monocromo che include criticamente ciò che vi si può proiettare: “lo schermo ‘si vela’ (io stesso, Angeli, Manzoni). È un contenitore di immagini invisibili, ‘esterne’ appunto, non estranee”.

Il monocromo declinato in Italia come muro, come schermo, come campo, come velo, come filtro, esplicita la virtualità, la potenzialità, la dinamicità, ovvero la criticità vitale del quadro, all’opposto di un repertorio rigido di temi, di un’idea formalista e di un’esperienza statica del dipingere. Ed è in questo senso che, per esempio, alle garze che ricoprono le tele di Angeli – che da lontano sembrano monocromi ma che da vicino lasciano trasparire un insieme di simboli e stereotipi – sono accostabili anche gli apparentemente opposti Filtri pre-minimalisti di Lo Savio: diaframmi materici e veli di Maya contemplativi, ipotesi che dallo spazio-tempo della pittura si sporgono verso quello della realtà – che è la realtà storica quanto quella degli elementi e fenomeni fisici e dei processi mentali. Generando immagini plurali, mobili e problematiche, quindi complesse, che non cercano l’illusione ma la verità, che non semplificano ma articolano punti di vista e ipotesi critiche.

In tutte queste molteplici schermature, coperture, velature e filtraggi di materia pittorica astratta, quanto nelle immagini che vi traspaiono e, infine, nella tensione verso ciò che c’è oltre il quadro, nel mondo, agisce una resilienza antropologica e al contempo risolutamente libera, nel senso che non prevede un codice consapevole, ma di volta in volta si mette a punto nel confronto con la materia pittorica stessa. In cui è all’opera il pensiero, alla ricerca di una possibile compenetrazione fra spazio e tempo, immagine e oggetto, icona e azione, forma e storia, prassi e teoria, pittura e realtà.