On n’éclaire pas sans brûler1. Con queste parole, riferite a Nicolas de Staël, Andrè Chastel esprimeva la consapevolezza, che fu dell’artista, che ogni conquista d’illuminazione non consegue che dal suo necessario momento notturno. In un simile stringente rapporto di discendenza sembrano stare l’ustorio sentimento del tragico e la poesia luminosa che abitano le opere di Claudio Parmiggiani per il quale si può dire con più proprietà, parafrasando lo stesso motto di Chastel, che nulla brucia senza illuminare.

Labirinti di vetri infranti, biblioteche bruciate, frammenti di archeologia, sono alcuni dei topoi ricorrenti nella iconologia di Parmiggiani; scenari di un dramma assorto quanto agìto, tale che se si potesse indicare uno tra i significati della parola poesia più prossimo alla sua arte, sarebbe forse quello del fare, la più essenziale delle accezioni dell’etimo greco poiein.

E il fare è un mezzo per sognare, diceva Benjamin.Preminenza del fare intesa qui evidentemente non come importanza accordata al processo creativo o a una manualità diffusamente coltivata e, anzi, dove la mano desidera farsi dimenticare, ma come immediatezza di risposta a un originario impulso, a ciò che l’artista chiama l’urgenza da cui nascono, e continueranno ad agire, le sue opere.

Le immagini che Claudio Parmiggiani ha creato in più di quarant’anni sono immagini attive, animate da una limpida dinamica metafisica.

A dispetto di una loro intrinseca cripticità totalizzante, le sue opere si rivelano inclusive quanto esigenti, aperte e al contempo cogenti nel non permettere alcuna dispersione di senso. C’è dentro un silenzio operoso che rivolge un appello allo spirito, prima che all’occhio e all’intelletto, perché percorra lo spazio che separa dall’essenza stessa delle cose, spazio che non è dunque descritto esaustivamente. L’intensità delle sue composizioni è tale non per via di una misura resa colma ma in virtù di una qualità espressamente insatura che trascende l’intero e ne differisce la disponibilità; e proprio da quella sospensione deriva un’accelerazione della vitalità dell’immagine. La figura, più volte solo evocata, per assenza, sineddoche o elisione, è spesso non-finita: una cesura interviene e traduce l’invito a coltivarne la compiutezza sospesa, a inoltrarsi nella zona remota dell’origine dell’arte, spingersi in fondo al sacco chiuso della poesia.

In Physiognomiae Coelestis, del 1975, la mappa delle efelidi sulla schiena di una figura femminile, la cui posa ricorda uno dei modelli di Ingres, riprende quella dei punti delle costellazioni che solo uniti tra loro da segmenti ideali, tracciati dall’uomo che li indica in cielo, compongono le figure astrali, carro, orsa, stella; il disegno che emerge non è che il calco di una proiezione interiore. Tracciare segni, suggerire quel che non c’è, rendere visibile l’invisibile, è la dichiarata volontà di rappresentazione che Parmiggiani ha sempre perseguito secondo i modi dell’indicazione, dell’evocazione, piuttosto che della descrizione. Non descrivere le cose della realtà, ma la realtà delle cose. Indicare dentro le cose. Dentro l’invisibile di una materia intoccata.

Come fantasmi — che, in una fantasia infantile, non sono che il telo bianco gettato su un nulla animato, la materia stessa che dà forma a quel mistero — nelle Iconostasi, esposta alla Galleria Christian Stein di Milano nel 1988, alcuni calchi di modelli della statuaria classica sono ricoperti da una stoffa bianca che ricade in panneggi. Veli che ne escludono la vista e allo stesso tempo, aderendo alle parti più aggettanti delle sculture celate, ne rilevano alcuni tratti, suggeriscono un abbozzo della loro anatomia la cui complessità organica rimane da interrogare. Come la parete di icone nelle chiese ortodosse delimita, e indica, dunque, i confini dello spazio sacro nel quale si fa esperienza dell’assenza dell’immagine.

Nell’idea di velamento, e in modo a essa strutturalmente complementare, quindi anche di s-velamento, si ritrova una eco del pensiero metafisico di Heidegger secondo cui l’essere non si dà al di fuori dalla sua necessaria “inclinazione all’autonascondimento”, cioè non si manifesta se non nascondendosi. Questa opposizione fenomenologica, la stessa che troviamo nell’arte di Parmiggiani, fa sì che solo nell’atto del dis-velamento, ovvero la conquista dell’essere sulla sua stessa latenza, si apra un accesso alla verità.

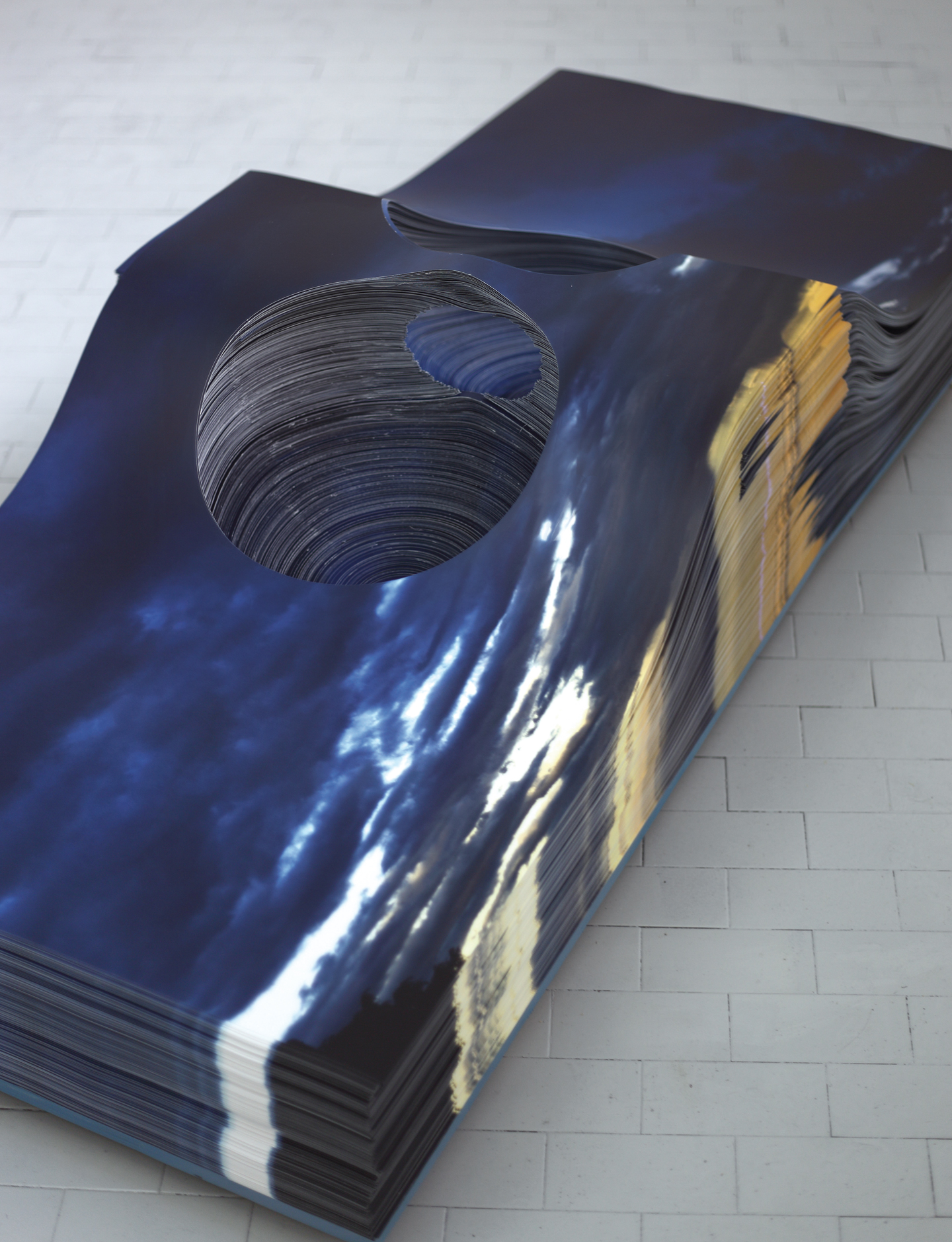

In un progetto che ha attraversato, teso nell’arco di un’idea costante, quasi due decenni, tra il 1975 e il 1991, quattro anti-sculture vengono disseminate nei punti cardinali della terra, quattro parti distanti nello spazio e nel tempo; la loro disgregazione rende quindi impossibile la leggibilità della sua interezza. Un lavoro la cui imprendibilità, lontano dell’essere meramente provocatoria, esprime un’istanza di protezione profondamente avvertita dall’artista. Le quattro sculture-architetture, pensate come dei veri fortilizi con una cavità al centro, sono infatti tutte edificate in luoghi di difficile accessibilità (in un’isola del Nilo, in una campagna padana, in un parco in Francia e uno in Boemia): un modo per preservarne la necessaria segretezza e insieme sancire la loro indisponibilità alla musealizzazione. Lo stesso avverrà con l’opera Terra, del 1989, un globo di argilla, sulla cui superficie sono impresse impronte di mani, che è stato sepolto nei chiostro del Musée des beaux-arts di Lione, affidato dunque alla terra, la materia stessa che lo rappresenta, come a un corpo protettivo.

Negare, celare, disgregare, sono quindi i termini in cui si declina un necessario atto di resistenza, intesa come impegno per la riconduzione dell’arte alla sua regione di appartenenza che Parmiggiani ci indica essere nelle zone umide e ombrose, nei territori invulnerati della parola, nei recessi di un buio magnetico e non disperato, ma nel cui fondo è sempre una fonte. La Cripta del 1994, un lavoro realizzato per il Mamco di Ginevra, è un ambiente che, quasi confutando l’assunto di Benjamin sulla riproducibilità tecnica dell’arte, nessuno strumento fotografico potrebbe catturare. Un ambiente nel cui iniziale buio assoluto l’occhio riesce a scorgere le impronte di mani lasciate con la pittura sulle pareti, ricorrendo a una facoltà immaginifica naturale, al suo progressivo adeguamento alla bassa luminescenza.

Seppure l’opera di Parmiggiani si è svolta in parte all’interno del dibattito sulla fine e superamento della pittura, che è stato di una generazione di artisti, il suo lavoro non si pone mai come posizione di sovversione ideologica nei riguardi dell’immagine.

L’occultamento è uno strumento per rendere sensibile quella tensione iconoclasta fondante nella sua opera e che non ripara mai nel nichilismo.

Nel lirismo del frammento non si celebra la recessività fenomenica delle cose, il loro oblio, ma piuttosto un’energia ancora sorgiva, come di una rifrazione, come quella della luce che, rompendosi e scomponendosi, dà vita al colore: Omnis color enim imago lucis fracta est.2

Che il colore infine abbia per Parmiggiani una valenza elettiva — come nell’arte medioevale l’oro o il blu erano usati in funzione di sublimazione, quasi alchemica, della materia — lo si legge dall’uso ora esclusivo ora assoluto che ne ha sempre fatto. In molte delle sue composizioni, disegni e sculture, il colore è dato solo in tocchi; brani di pigmento appena battuto sugli oggetti, quasi a significare con un gesto la loro investitura spirituale. Gesto in cui sembra trovare memoria quello con cui Giorgio Morandi, con il quale un giovanissimo Parmiggiani ebbe il privilegio di condividere i silenzi, usava ricoprire di pittura le bottiglie e i piccoli vetri prima di dipingerli sulla tela; in quel primo battesimo di luce consisteva l’elevazione ontologica degli oggetti dentro il grado ulteriore in cui stava la sua pittura.