Sisto Legnani.

Riccardo Beretta (Mariano Comense, CO, 1982) crea opere d’arte che rendono omaggio e, al tempo stesso, rivitalizzano la tradizione artigianale italiana. Intarsio e incisione sono le tecniche attraverso cui Beretta stabilisce un continuum spazio-temporale, non solo tra passato e presente, ma tra linguaggi artistici – pittura e scultura –, tra materiali – pigmenti ed essenze lignee – e tra superfici – campiture piatte e gradazioni.

Sono cresciuto in una casa alle cui pareti erano appesi i quadri ad olio di mio padre. Negli anni Settanta “Giamba” (così si firmava) dipinse molte tele dal soggetto ricorrente: un veliero che naviga all’orizzonte, sospeso a metà fra cielo e mare – una macchia nera, in rilievo; mentre gli elementi del paesaggio circostante apparivano piatti e sfumati. Alcuni dipinti avevano tonalità esclusivamente calde, altri erano quasi totalmente bui e freddi. Fantasticavo che fossero tutti ricordi di viaggio di un marinaio.

In seguito, negli anni Novanta, nella casa avvenne una metamorfosi: lentamente le tele furono sostituite da pannelli di legno intarsiati, con soggetti prelevati dalla storia dell’arte: opere di Simone Martini, Mario Sironi, Fortunato Depero, Van Gogh, Le Corbusier ecc. Allora ero abbastanza grande da poter seguire la progettazione e realizzazione di queste nuove opere. Mio padre sceglieva l’immagine pittorica da riprodurre e poi selezionava i legni tinti o naturali che avrebbero riempito le varie campiture di colore. Inserì negli intarsi anche metalli, foglia d’oro, malachite e madreperla Haliotis.

Giamba progettò e continuò a modificare la casa, perché io e la mia famiglia vivessimo all’interno del suo progetto estetico e funzionale più ambizioso.

Ricordo la scoperta di un mondo di materiali attraverso la mia quotidianità domestica: gli arredi e le superfici di casa espandevano le mie percezioni sensoriali. Attraverso l’incontro con questo panorama di oggetti plasmati dall’uomo il mio corpo viveva esperienze diverse: il calore del parquet; la freddezza del granito; la liscezza e, insieme, la spigolosità di un tavolo di Franco Albini; la morbidezza avvolgente di quella poltrona a forma di uovo in cui si poteva ascoltare la musica; la ruvidezza del muro delle scale.

Il materiale e la sua finitura definivano il significato della mia relazione con lo spazio. Inoltre, la stanza adibita a studio di mio padre era abitata da un campionario quasi infinito di miniature in ottone, legni esotici, minerali scolpiti ecc.

Mentre i pigmenti delle marine furono abbandonati per le radiche, la casa diventava il vero intarsio sensoriale. Il colore non era più il risultato di una miscelazione, ma la selezione di una tinta o di una texture naturale. Questi materiali raccontavano della loro area di provenienza, contenevano una dimensione simbolica e suggerivano percezioni più complesse.

Fu soprattutto grazie a questi rimandi sensoriali, allo stesso tempo affettivi e connotativi della mia formazione artistica in Italia, che decisi di esplorare la tarsia, interrogandola.

La transizione paterna dalla pittura alla scultura aveva reso evidente un limite, sul quale avrei dovuto riflettere: nell’intarsio ligneo le essenze di legno erano sempre inevitabilmente separate da una linea netta. Si poteva creare l’effetto di un’ombra o di un panneggio, bruciando o tingendo a mano la lastra; ma questo confine, rimaneva categorico, un vicolo cieco.

Riprodurre un gesto pittorico attraverso l’intarsio portava a esaminare in modo profondo questa soglia. Come si poteva ottenere la gradazione fra le tonalità dei materiali? Come raggiungere la sfumatura?

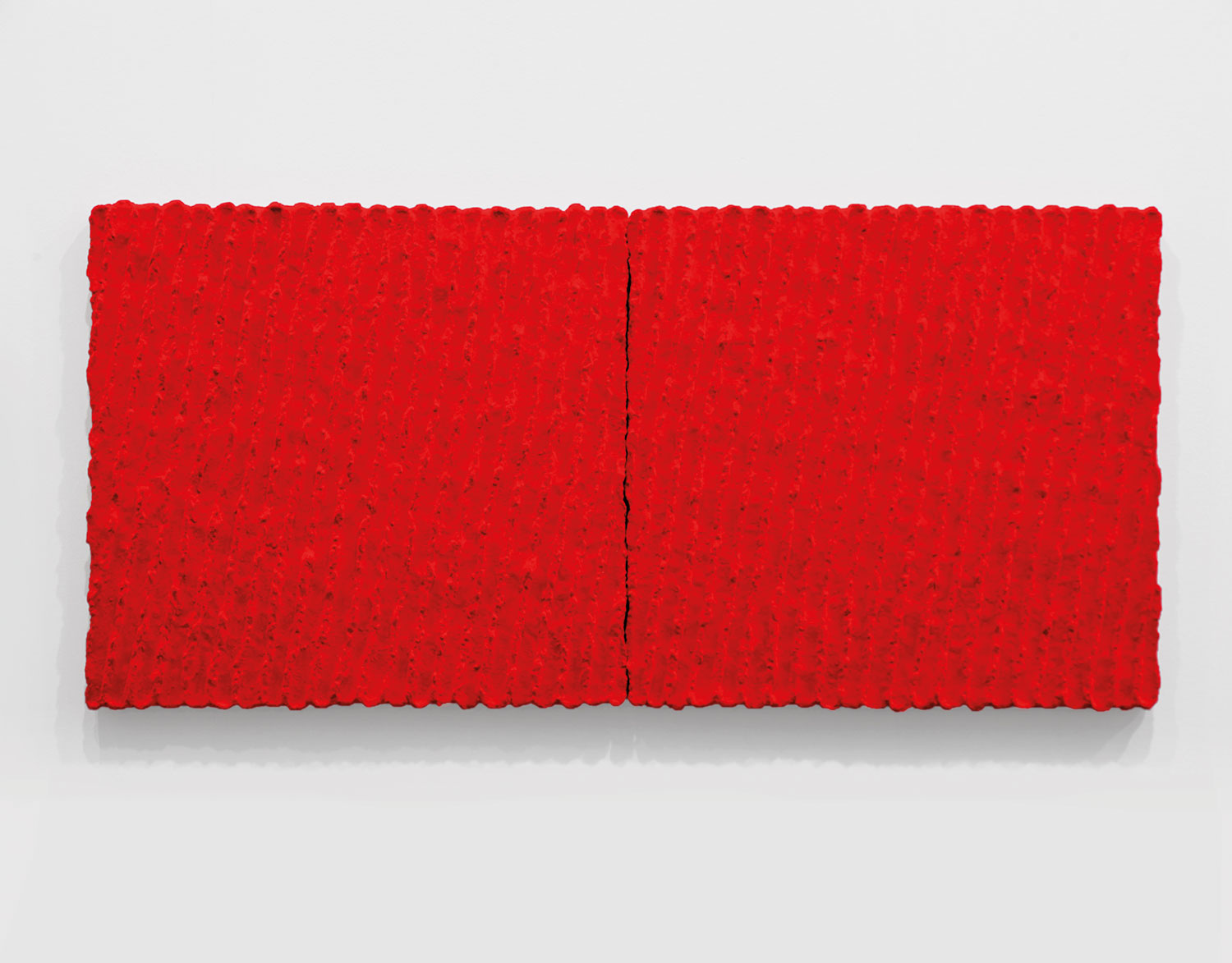

Nella mia prima mostra personale alla Galleria Francesca Minini, a Milano, inaugurata lo scorso gennaio, ho presentato l’opera Paravento (First Victims Playground) (2015-17). Collocata al centro della galleria, l’opera tagliava lo spazio in due. Volevo che l’esperienza e l’esplorazione di questo oggetto fossero simili a quelle di un dispositivo, una soglia da attraversare anche solo con lo sguardo, la messa a fuoco di una visione radiografica. Quello che si vedeva dal lato policromo della scultura è una superficie intarsiata ma anche incisa in rilievo. La mia avventura con l’intarsio (iniziata concretamente nei primi anni Duemila) mi ha portato a superare ciò che inizialmente sentivo come proibitivo. Così ho composto i due lati del paravento sovrapponendo molti piallacci naturali e tinti; in seguito ho rimosso carteggiando il materiale in superficie e lasciato affiorare le texture e i colori dei livelli che prima erano nascosti. Questi livelli sono studiati in modo da poter innescare un dialogo con ciò che già appare in superficie. Il gesto di rimozione è evidentemente la registrazione o l’impronta di un passaggio. A questa tecnica compositiva ho attribuito il nome di “Terrasanta Relief”. Questa denominazione deriva dall’espressione gergale “non andare in Terra Santa!”, un monito per l’artigiano che si appresta a carteggiare una superficie placcata tramite un piallaccio.

La mia mostra alla Galleria Plutschow di Zurigo, nel 2015, è stata la prima occasione in cui ho presentato un ciclo di opere realizzate attraverso la tecnica del “Terrasanta Relief”. Le sculture, appese a parete come dipinti, avevano il profilo di elementi architettonici come rosoni, finestre e porte. Ho immaginato queste superfici come “passaggi” o filtri colorati attraversati dalla luce. I segni in rilievo rivelavano l’epidermide cangiante dell’opera.

Nel 2014 ho realizzato un’installazione permanente per la townhouse di Buccellati a New York. Grazie al supporto dello studio di architettura Vudafieri Saverino Partners, ho progettato una pannellatura di circa 40 metri quadri nella quale il mio intaglio manuale dialogava con fresature geometriche di archi e segmenti. Le linee perfette ottenute con il CNC a quattro assi contrastavano con l’estemporaneità primitiva del mio intervento, contribuendo a caricare i pannelli di segni spasi, ambigui e ibridi.

Uscendo dalla casa paterna ho imparato la contaminazione, ho trovato riparo dietro un paravento e varcato soglie arcobaleno. Bucare un intarsio, infatti, non significa rompere la sua narrazione compositiva ma renderla più complessa. L’accostamento dei materiali ora non è più solo bidimensionale ma procede per balzi materici.

Donnerwetter (2011-12) è il titolo della coppia di claviciteri nei quali appaiono le mie prime sfumature. L’opera è già un dispositivo di per sé perché si tratta di due strumenti musicali. Ho scelto questa piattaforma per iniziare ad articolare la tecnica del “Terrasanta Relief”, perché ambivo a creare un’eco fra la performance musicale e il mio congegno sonoro. Le collaborazioni che ho intrecciato con musicisti e compositori ai quali ho chiesto di suonare interpretando Donnerwetter, cominciavano sempre con l’invito a scoprire l’opera come un paesaggio. Il mio ruolo era restare in ascolto di ciò che questo incontro avrebbe potuto generare. E, d’altronde, è ciò che ancora mi eccita del mio lavoro.