Nell’autunno del 1987 appare su Flash Art (novembre/dicembre) un testo sull’Arte Povera di Carolyn Christov-Bakargiev. In questo saggio l’autrice pone la questione se l’identificazione di certi artisti con quel movimento abbia oggi la stessa rilevanza critica che aveva alla fine degli anni Sessanta. Inserendo però l’Arte Povera in un arco storico che inizia con i primi tentativi di negare qualsiasi forma visiva e termina con la soggettività interattiva degli anni Ottanta, Christov-Bakargiev finisce con l’indebolire il ruolo storico rivendicato dal movimento fin dagli inizi degli anni Settanta.

Nel testo che segue spero di chiarire le motivazioni culturali e socio-politiche che stavano alla base della necessità di raggruppare questi artisti, e di poter discutere la possibilità che, lontano dall’essere un fenomeno esclusivamente italiano, l’Arte Povera sia stata l’espressione regionale di una tendenza internazionale.

Dalle sue più o meno oscure origini, a Roma e a Torino, durante la metà degli anni Sessanta, l’Arte Povera è diventata oggi una delle svolte più familiari nelle dottrine ufficiali dell’arte contemporanea. Poiché non esiste più nessuna direttiva critica che obblighi il gruppo a esistere, le trame (per quanto allentate) che una volta tenevano gli artisti uniti possono essere analizzate attraverso un’analisi storica a posteriori.

Sono quasi tutti d’accordo che le origini dell’Arte Povera possano essere trovate nella situazione culturale dell’immediato dopoguerra, dove il punto di contrasto maggiore più evidente, sia con il periodo bellico che postbellico, appare essere il fatto che gli Stati Uniti aprono prepotentemente un periodo della Storia nel quale giocheranno un ruolo dominante. A confronto con la super-attiva economia americana, la devastazione fisica e morale in cui era sprofondata l’Europa dopo la guerra era tale che, nonostante la massiccia opera di ricostruzione, la tensione fra i gruppi politici all’interno delle nazioni trascinate in guerra aveva prodotto un’atmosfera in cui per molti anni qualsiasi tipo di interscambio di un certo rilievo fu praticamente impossibile. Ma allo stesso tempo, le influenze culturali americane durante gli anni Cinquanta si diffusero attraverso l’Europa in modo tale da rendere gli Stati Uniti il punto di riferimento comune di gran parte dell’arte europea di quel periodo. La nuova tendenza appariva come una forma di realismo, termine che non era più stato in circolazione nell’avanguardia artistica dal tempo della prima guerra mondiale, quando in quella direzione si era orientata la protesta di artisti quali Otto Dix e George Grosz. L’ultima generazione dei “nuovi” realisti degli anni Cinquanta — Johns, Rauschenberg, Kaprow a New York; Tinguely, Spoerri, Christo e Klein a Parigi; Fontana e Manzoni a Milano — cercava di elevare il quotidiano dandogli un significato estetico attraverso una pratica ispirata al Dadaismo. Come Fluxus, il movimento che più di ogni altro ha lasciato una scia, i nuovi realisti erano ben coscienti della loro portata internazionale, nonostante i tentativi successivi di confinarli all’interno delle diverse nazioni.

L’anello più debole, nella teoria che sosteneva ci fosse un complotto per fare dell’arte americana il punto di forza dominante dell’atmosfera culturale del cosiddetto “mondo libero”, è il fatto che la grande corsa, agli inizi degli anni Sessanta, fu istigata e perpetuata principalmente da mercanti, musei, collezionisti e persino artisti europei, il cui lavoro era mostrato accanto all’arte americana con lo scopo di creare un contesto di reciprocità. Nondimeno, l’anno 1964 segna la data in cui l’arte americana diventa il nemico ufficiale in alcuni quartieri della cultura europea. Ricordato principalmente come l’anno in cui la Pop Art conquistò i musei d’Europa, fu anche l’anno in cui la nuova arte americana — in particolar modo con la figura di Robert Rauschenberg — superò l’arte europea sul suo proprio terreno, la Biennale di Venezia. “Nel 1964 gli americani presero il premio alla Biennale”, così scrive Germano Celant nell’intervista a se stesso con cui introduce il suo libro Arte Povera del 1985, “ma per me Torino era il centro del mondo”. È fuori dubbio che nel maggio 1968 i termini ideologici e politici dell’anti-americanismo in Europa erano stati affilati alla perfezione, ma è interessante osservare le tattiche di Celant nell’adottare, con sei mesi d’anticipo, lo stesso linguaggio per descrivere il contesto delle proprie idee. Persino il sottotitolo per il testo che introdurrà il termine “Arte Povera” è premonitore: Appunti per una guerriglia. La metafora militare viene riproposta con la stessa intensità nella reminiscenza del 1985, in risposta a una domanda a proposito della strategia internazionale: “L’arte in Europa, e prima di tutto a Parigi, era minacciata dal crescente ruolo di New York… Non c’era difesa, anche se veniva tentata una qualche ritirata, almeno così poteva essere visto l’asse Parigi-Milano… E poiché i confini esterni — Parigi e Berlino — erano in crisi, fu creata una banda centrale, fra Amsterdam, Colonia, Düsseldorf, Basilea, Torino e Roma, che tentava di mediare e controllare l’impatto dell’arte americana”.

Considerando la coerenza con cui Celant osserva la situazione nell’arco di vent’anni, non sorprende che il tono nel Manifesto dell’Arte Povera, Appunti per una guerriglia (Flash Art, novembre 1967), sia allarmista e al limite del propagandistico. Associando l’America (sebbene non usi veramente questi termini) con l’industrializzazione che nega l’umanità dell’individuo, egli afferma che: “… al contrario questa è una povera indagine mirata a raggiungere un’identità fra uomo e azione, fra l’uomo e il suo comportamento… che privilegia informazioni essenziali. Che non dialoga con il sistema sociale né con quello culturale, e che evita persino la competizione, in modo da proteggersi da un rinnovato contatto con le leggi del sistema o da un nuovo tentativo di dialogo con le sue istituzioni”. È naturale che indicare come avversari Op, Pop e il gruppo delle “strutture primarie” fosse obbligatorio, in quegli anni, per qualsiasi portavoce di un nuovo movimento, ma farlo in termini tali da avere a che fare con l’ideologia più che con l’arte ci dà la sensazione che l’autore stia sostituendo uno schema con un altro, sia per giustificare la sua selezione di un nuovo gruppo di artisti sia per dare ai propri lettori qualcosa di sostanzioso in cui affondare i denti.

Questo sfondo aiuta alla comprensione di una premessa fondamentale: quale che sia il suo status storico, l’Arte Povera non sarebbe mai potuta diventare una forza senza l’impegno di Germano Celant. Dall’essere un giovane critico indipendente a Genova, agli inizi degli anni Sessanta, Celant, sostenendo la generazione dell’Arte Povera, lanciò la propria carriera, diventando il più influente critico e curatore italiano degli ultimi vent’anni. Ciò che solleva dei dubbi è se Celant abbia o no articolato l’idea dell’Arte Povera come un veicolo per i propri interessi, utilizzando gli artisti come accessori finché non fossero più di nessuna utilità per il movimento. Infatti, poiché la data ufficiosa, 1971, in cui il gruppo dell’Arte Povera si dissolve, corrisponde, più o meno, alla consacrazione, fuori dall’Italia, di Celant quale forza critica e curatoriale, ci sono fondamenti per domandarsi come le imprese dell’Arte Povera debbano essere considerate in rapporto agli sforzi degli artisti non italiani. Probabilmente il punto di maggiore interesse non sarà il grado in cui l’Arte Povera era stata modellata sugli stessi principi del lavoro americano che tentava di soppiantare, ma piuttosto se i risultati raggiunti della generazione dell’Arte Povera debbano essere, giustamente o no, considerati niente di più che i successi del ramo italiano di una più vasta tendenza internazionale collegata alla mentalità di protesta della controcultura, iniziata intorno al 1966 e continuata fino al 1972-1973. Per questo movimento non è mai stato trovato un nome soddisfacente, e comunque il soprannome di Post-Minimalismo affibbiato al lavoro degli scultori americani quali Nauman, Hesse, Le Va e Sonnier, ha una valenza eccessivamente stilistica per essere soddisfacente. Probabilmente la decisione migliore fu presa dalla generazione che si formò intorno a Joseph Beuys, a Düsseldorf, verso la fine degli anni Sessanta e l’inizio degli anni Settanta, e che comprendeva, fra gli altri, Immendorf, Palermo, Polke, Ruthenbeck e Walther, che scelse di non identificarsi in un gruppo ristretto. Essendo il gruppo di Düsseldorf più amalgamato di quanto non lo fossero gli artisti di Torino e di Roma, resta difficile spiegare a posteriori perché Celant non abbia preso più seriamente il suo stesso incitamento a una più grande libertà nell’arte, evitando la tentazione di soggiogare i propri artisti al problema dell’identità di un gruppo. Per cui, a meno che non esistano nei lavori di questi artisti delle caratteristiche esclusivamente italiane, potrebbe essere prudente togliere dal vocabolario dei movimenti storici il termine “Arte Povera”.

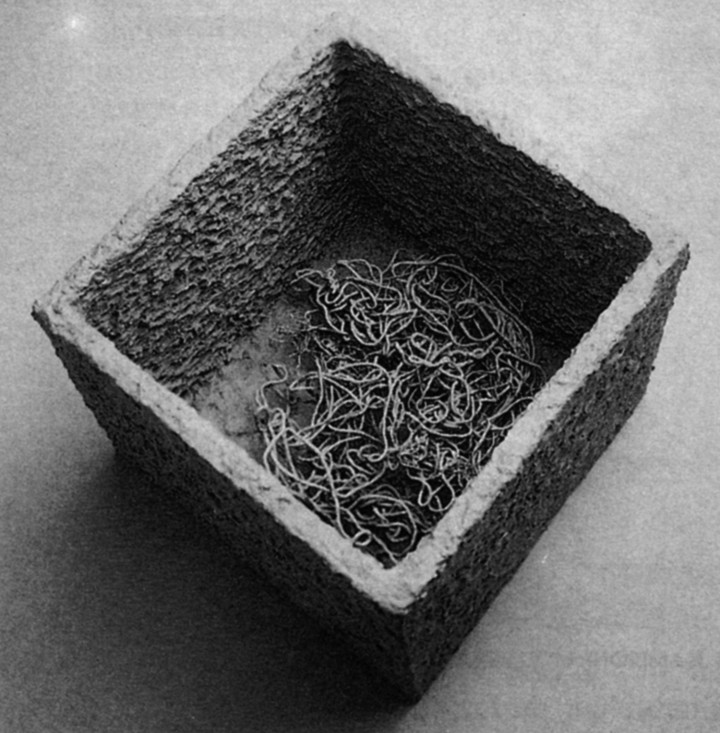

Uno sguardo ad alcuni degli sviluppi che si verificarono nell’arte tra gli inizi degli anni Sessanta e i primi anni Settanta vanifica l’idea che gli artisti associati con l’Arte Povera sbocciarono già formati dalle colline intorno a Torino, dai caffè di Roma e/o dall’ambizione di Celant. Di fondamentale importanza per questa discussione sono gli artisti dell’avanguardia americana che ebbero mostre in Italia durante gli anni Cinquanta e Sessanta, in particolar modo quelli il cui lavoro può essere associato agli sviluppi dell’Arte Povera. Abbastanza ironicamente, il nome che salta fuori più frequentemente è quello di Robert Rauschenberg, lo stesso outsider che nel 1964 sfidò la supremazia dell’arte italiana a casa propria. Sfortunatamente questo fatto ha portato a ignorare il numero di personali che Rauschenberg ebbe in Italia prima e dopo il ’64: alla galleria dell’Obelisco a Roma e a quella di Arte Contemporanea a Firenze (che poi era la stessa mostra) nel 1953; alla Tartaruga a Roma nel 1959; alla Galleria dell’Ariete a Milano nel 1961; e a Torino da Arte Moderna nel 1964 e da Sperone nel ’65. Ciò che collegò Rauschenberg con l’Arte Povera fu il suo interesse nell’esplorare lo spazio letterale, il riciclaggio del quotidiano, e in special modo l’imporre il suo umanesimo alla tecnologia. Altri due artisti furono Jim Dine e Richard Serra, e il fatto curioso è che entrambi abbastanza giovani si presentarono con opere da cui si sarebbero dissociati negli anni seguenti. Le mostre di Dine, nel 1962 alla galleria dell’Ariete a Milano e nel ’65 da Sperone a Torino, avvennero all’apice del coinvolgimento della sua poetica con oggetti quotidiani, e le sue contrapposizioni scenografiche di tali oggetti con tele dipinte in modo riduttivo ed espressionista si dice fossero molto discusse nei circoli artistici di quel tempo. Ancora più forte fu l’impatto della mostra di Serra, nel 1966 alla Salita di Roma, nella quale una delle cose più memorabili furono gli uccelli morti e gli animali vivi esposti dentro delle gabbie.

Comunque sia, l’isolare questi tre esempi trascura il fatto che, dopo la metà degli anni Sessanta, avere una mostra da qualche parte non era più necessariamente l’unico modo per sviluppare una certa influenza; la circolazione dell’informazione si era sviluppata sufficientemente da consentire che i vari settori del mondo dell’arte internazionale si tenessero in contatto.

A New York, tali sviluppi precedenti al 1966, come le ambientazioni di Oldenburg e Dine, o le installazioni di luce di Flavin, il Judson Dance Theater, gli happening di Kaprow, i cubi in fibra di vetro di Morris o la serie di scatole di Warhol, stavano creando un impatto sufficiente da fare apparire, a posteriori, gli sviluppi successivi inevitabili. Per la fine del 1967, le definizioni di Kosuth, gli eventi di Barry, le dichiarazioni di Huebler, le fasciature della Hesse, le scatole di Judd, i pezzi di gomma o vetroresina di Serra e Nauman, gli sparpagliamenti di Le Va, le dislocazioni di Weiner, gli eventi di Acconci, le linee di Andre, le tele Today di On Kawara e le misurazioni di Bochner, così come, sulla costa occidentale, i dipinti su ordinazione di Baldessari, le composizioni di pattumaglie di Kienholz e i libri di Ruscha, avevano già articolato una nuova e ridotta gamma di criteri per l’arte americana che poteva essere letta come un attacco diretto alla perfezione eccessiva del materialismo rampante della Pop Art.

Per evitare il rischio che questo scambio internazionale diventi un affare binazionale, è importante citare alcuni dei cambiamenti avvenuti nell’arte europea al tempo in cui venivano gettate le fondamenta dell’Arte Povera. Sarebbe impossibile esagerare l’importanza del primo e più significativo esempio da considerare, e cioè l’impatto che Beuys ebbe sull’avanguardia europea alla metà degli anni Sessanta, in special modo attraverso il suo insegnamento all’Accademia di Düsseldorf. Fuori dalla Germania la maggiore influenza arriva da Parigi: l’impatto del Nouveau Réalisme — soprattutto con i lavori di Spoerri e Tinguely — fu sufficientemente importante. Fluxus non divenne popolare fino al 1968, ma non si può escludere che le attività di George Brecht o Yoko Ono fossero già conosciute un paio d’anni prima. Celant conferma che Gilardi fu in contatto con Dibbets e van Elk ad Amsterdam, e con Flanagan e Long in Gran Bretagna, e che il lavoro di Broodthaers e Panamarenko stesse già creandosi un pubblico in Belgio. Più in generale, si può persino dire che l’atmosfera in Europa tendeva già verso un uso critico del materialismo: le prime manifestazioni dell’Aktionisme del gruppo di Rainer in Austria, così come l’Informale in Spagna, con in prima linea Tàpies, non dovrebbero essere sottovalutate.

Sebbene il problema delle influenze europee sull’Arte Povera sia una interessante speculazione su come la Storia possa essere interpretata oggi, essendo stato questo fenomeno presentato all’origine come parte di uno spostamento internazionale nelle priorità estetiche, non sarà mai pressante come quello di una possibile influenza americana. Difatti, non esiste nessuna ragione criticamente plausibile per cui Celant debba aver preso l’occasione del suo volume del 1985 Arte Povera per descrivere l’arte americana nel mondo che segue: “… in America la velocità dell’informazione crea delle condizioni percettive in cui l’immagine prende forma solo attraverso una comunicazione rapida ed effimera. Ed è quindi ‘senza sostanza’: da Warhol a Weiner. È unita a un’indiscriminata corposità mondana e diviene piatta e superficiale al punto da far parte di mass media come la TV e le riviste”. E prosegue: “Il continente americano è stato diviso da rette e si è infatuato di cubi; queste sono forme che indicano la distanza o il perimetro dall’inizio alla fine”. Non sorprende che Celant metta in contrapposizione questa condizione (che presuppone la mancanza di volontà da parte dell’individuo) con quella dell’Europa, imprevedibile e barocca, riflettendo la complessità della Storia, così come la sua natura altamente individualista. Tale ridicola dicotomia non solo trascura il fatto che gli sviluppi del riduttivismo geometrico sono uno dei fondamentali interessi (sebbene non mediterranei, e questo è probabilmente il punto) del modernismo europeo, ma anche fa sì che lo stratagemma retorico di Celant rischi di rendere inefficaci i punti più interessanti del suo discorso. È curioso come, una volta apparsa, durante il 1968, una serie di mostre, ognuna intitolata “Arte Povera”, ognuna diversa dall’altra e ognuna curata da Celant, la chiave dei suoi sforzi diventi più chiara: la traiettoria del movimento non sarà altro che internazionale, con gli artisti italiani quali punte di diamante del cambiamento. Lo stesso anno una serie di incontri con Harald Szeemann porterà nove artisti italiani — Anselmo, Boetti, Calzolari, Icaro, Kounellis, Merz, Pascali, Pistoletto e Zorio — cosa che non era mai accaduta prima, nella seconda parte della mostra spartiacque “When Attitudes Become Form” (per fare un confronto, nella mostra ci sono sei tedeschi, due olandesi, quattro inglesi e trentanove americani) che si sarebbe inaugurata nel marzo del 1969. Nonostante il trionfo personale e professionale che un tale evento implicava, Celant si premunì da eventuali rischi pubblicando, in contemporanea con la mostra, un libro intitolato Arte Povera. Il volume consisteva per la maggior parte di contributi dei trentaquattro artisti, facendo sì che questa edizione del 1969 di Arte Povera divenisse, improvvisamente, anche un movimento internazionale; quindi, oltre che aggiungere alla lista di Szeemann altri quattro italiani — Fabro, Paolini, Penone e Prini (silurando il concittadino genovese Icaro) — Celant la sfoltisce, allo stesso tempo, di qualcosa come venti americani, creando un gruppo di nomi storicamente più preveggente (circa una dozzina di americani presenti in “Attitudes” scomparirà presto dalla scena) ma anche bilanciando attentamente gli interessi nazionali — undici italiani, sedici americani, quattro tedeschi, due olandesi, e due inglesi — creando una situazione più confacente alla sua visione di una seconda ricostruzione dell’Europa guidata dagli italiani.

La più grande consacrazione, alla visione internazionale che Celant aveva dell’Arte Povera, arrivava dalla sua mostra, del giugno 1970, alla Galleria Civica d’Arte Moderna di Torino: “Conceptual Art Arte Povera Land Art”. Oltre a essere la prima presentazione in un museo italiano dei leader del movimento, l’evento segnalava anche l’improvviso abbandono da parte di Celant del termine “Arte Povera”. Inoltre, la mostra segna anche la fine dell’idea, non vera, che l’Arte Povera fosse stato un movimento creato in opposizione al dominio americano. Così, aggiungendo Pascali alla lista dei propri artisti, Celant riesce a far entrare sei artisti americani in più, tra cui alcuni Baldessari, Christo e Flavin, che Szeemann aveva trascurato l’anno precedente. In breve, Celant, una volta attirata l’attenzione del mondo, si premura di sottolineare che i suoi interessi sono molto più internazionali di come non fossero apparsi in passato. Anni dopo dichiarerà che gli artisti americani che lo interessavano non erano quelli “ufficiali” (in altre parole erano artisti dei quali poteva, almeno parzialmente, reclamare il merito della scoperta) e che il termine “Arte Povera” avrebbe potuto essere riutilizzato, non solo perché “storicizzato” ma anche perché “avrebbe funzionato, nuovamente come ‘conflitto’ con il ritorno all’ordine dell’arte degli anni Ottanta”.

Dal punto di vista delle responsabilità della critica d’arte, il bisogno di Celant di utilizzare il problema dell’Arte Povera in entrambe le direzioni — prima negando l’uso del termine, poi ripescandolo a proprio comodo; ora rivendicando il ruolo di un movimento che sfidava l’americanismo, ora affrettandosi ad abbracciare i nuovi artisti americani — deve essere considerato il motivo della grande confusione generatasi, oggi, intorno al tema. Come deve essere interpretato, per esempio, il caso di un artista come Alighiero Boetti, che è diventato una figura interessante dal momento in cui, nel 1965, abbandonò l’etichetta “Povera” e iniziò a fare quadri? O che pensare di Pier Paolo Calzolari, il cui lavoro ha cominciato a fare acqua più o meno nello stesso periodo, ma del quale le costruzioni della fine degli anni Sessanta/inizi anni Settanta sono state, da allora, per la maggior parte, tenute nascoste agli occhi del pubblico? Oppure Piero Gilardi, un importante teorico e fonte di contatti internazionali per il gruppo di Torino, figura chiave all’origine del termine Arte Povera usato da Celant nel ’67, del quale però fu trascurato l’insegnamento e l’attivismo in tutte le mostre e formulazioni successive?

Il problema consiste nel livello in cui è stata perpetuata l’associazione di un certo lavoro col mito dell’Arte Povera, che non consente di sviluppare una discussione critica sulle opere della maggior parte degli artisti, i quali, per quanto si sforzino di trascendere la definizione di “Povera”, continuano a rimanerne intrappolati. Questo accade sia per Anselmo che per Fabro, il cui lavoro è stato molto più interessante nell’ultimo decennio di quanto non lo fosse nel 1968, il cui uso e utilizzo dei materiali non può, adesso, essere considerato povero (e nemmeno politicamente sensibile). Né si può intavolare una discussione sulla recente stagnazione del lavoro sia di Kounellis che di Merz — due figure irriducibilmente “povere” molto prima che il termine venisse coniato, le cui innovazioni sono state fondamentali per la comprensione generale dell’arte post-oggettuale — senza la sensazione di superare i confini di un territorio che sarebbe meglio lasciare intatto. Inoltre, dato il suo iniziale “impegno” col gruppo, il lavoro di Paolini è spesso tenuto fuori dal dibattito sulla generazione a cui, più giustamente, appartiene, l’Arte Concettuale. Anche più drastico è il livello in cui una figura come quella di Pistoletto viene equivocata. I suoi lavori migliori colpiscono poco se osservati in una prospettiva esclusivamente italiana; infatti, l’inserimento di Pistoletto nella Pop Art, per quanto sviante, si rivela meno dannoso per l’apprezzamento del suo più recente lavoro di quanto non sia l’etichetta di “Povera”. Per finire, la poetica di sensibilità ecologica, che è la fonte della visione interiore di Penone, è stata semplificata dalla sua associazione con la generazione “Povera”, cosa che ha reso, fin d’allora, problematica l’esposizione delle sue opere nelle situazioni di gruppo.

Affermando che la percezione comune dell’Arte Povera — come una generazione di artisti italiani che aveva aperto la strada a una forza radicalmente nuova nell’arte occidentale — era basata su idee di autonomia e influenza stilistica che oggi non appaiono troppo convincenti, non significa screditare i risultati ottenuti da Celant o dagli artisti da lui sostenuti. Al contrario, ciò che Celant ha raggiunto nel portare insieme questa generazione ha significato moltissimo non solo per l’arte italiana ma anche per la rinascita dell’arte europea nell’ultimo ventennio. Soltanto, i diversi risultati devono essere considerati separatamente. Nelle varie fasi delle rispettive carriere, Mario Merz, Marisa Merz, Jannis Kounellis, Giovanni Anselmo, Luciano Fabro, Giulio Paolini, Giuseppe Penone, Piero Gilardi, Michelangelo Pistoletto, Pino Pascali, Gilberto Zorio e Pier Paolo Calzolari vanno riconosciuti non solo come artisti il cui lavoro rappresentava nel modo più eloquente la propria generazione ma va anche considerato che il loro emergere simultaneamente nello stesso momento storico rappresenta una sfida che le generazioni più recenti di artisti italiani non sono state capaci di superare. Sfortunatamente, qualsiasi seria discussione a favore dell’importanza di questa generazione rinforza la posizione per cui una tale appropriazione indebita dell’idea di un movimento deve essere, prima o poi, corretta: dobbiamo, almeno, essere sinceri verso noi stessi sul fatto che l’Arte Povera o è nata nello stesso momento in una dozzina di luoghi diversi (compresa New York) oppure, semplicemente, non è mai nata del tutto.