“Timeless” [senza tempo] è un concetto con il quale Laura Grisi si è misurata molte volte nel suo lavoro. Ora che l’artista è scomparsa vorrei renderle omaggio cercando di dimostrare, seppure in queste poche righe, che il tempo è un arbitrio e che la sua arte è ancora in vita, splendidamente in forma.

Nata nel 1939 a Rodi, Grisi cresce e si forma in un’atmosfera cosmopolita, tra la Grecia, Roma e Parigi; per poi viaggiare a lungo – sposa del documentarista Folco Quilici – nei posti più belli del mondo: le Ande, la Polinesia, l’Argentina, la Bolivia, l’Africa… Atolli, deserti, vulcani… Una singolare biografia artistica, la sua. Più volte si è trovata a fianco di altri artisti, condividendone gallerie e situazioni o partecipandone le ricerche, ma tra nessuna compagine viene mai annoverata. Non è menzionata tra i giovani artisti della cosiddetta Piazza del Popolo, a fianco dei quali ha vissuto alcune significative tappe del suo esordio; né è tra i milanesi sperimentatori dell’arte cinetica; e neanche tra i protagonisti dell’Arte povera, sebbene in alcune sue opere – penso al vento che soffia nelle sale de La Tartaruga nel maggio del 1968 – si sia affidata, in maniera radicale e stupefacente, a un elemento naturale.

Niente da recriminare. Per amore, per i casi della vita, per la sua arte soprattutto, Grisi ha scelto il nomadismo e lo ha riversato in modo superbo nell’espressione del molteplice. Che non la si definisca irregolare – semplicemente ha seguito il suo percorso. Oggi che la storiografia del contemporaneo anche in Italia si sta felicemente rendendo più autonoma rispetto agli schemi acquisiti, è interessante osservare come il suo lavoro sia al centro di rinnovati interessi. Interessi, del resto, che in ambito internazionale non le sono mai stati lesinati. Basti ricordare l’approdo alla galleria di Leo Castelli negato a molti dei suoi giovani amici romani.

Ad alcuni di questi, però, credo la leghi un’iniziale e fertile riflessione: l’interesse per quella che all’epoca veniva definita “la realtà dell’immagine” e che Grisi identifica come “universo delle apparenze”. Così, in alcune grandi tele della metà degli anni Sessanta, Grisi mette in opera una duplice immagine: una sfuocata, offerta all’interno di un elemento circolare che ricorda l’obiettivo di una macchina fotografica; e un’altra nitida, meticolosamente restituita. Tele divise in due o tre parti e montate a parete una accanto all’altra. Eccoli in nuce, forse, i rovelli di tutte le sue opere future: il desiderio di prestare attenzione, di registrare ciò che le sta intorno (un intorno che Grisi cercherà in tanti luoghi diversi e lontani tra loro) e la coscienza che tra ogni individuo e il resto del mondo c’è il diaframma della percezione: la lente deformante della cultura (Foucault docet), della natura singolare di ciascun corpo e del mutare incessante delle condizioni (Bergson docet).

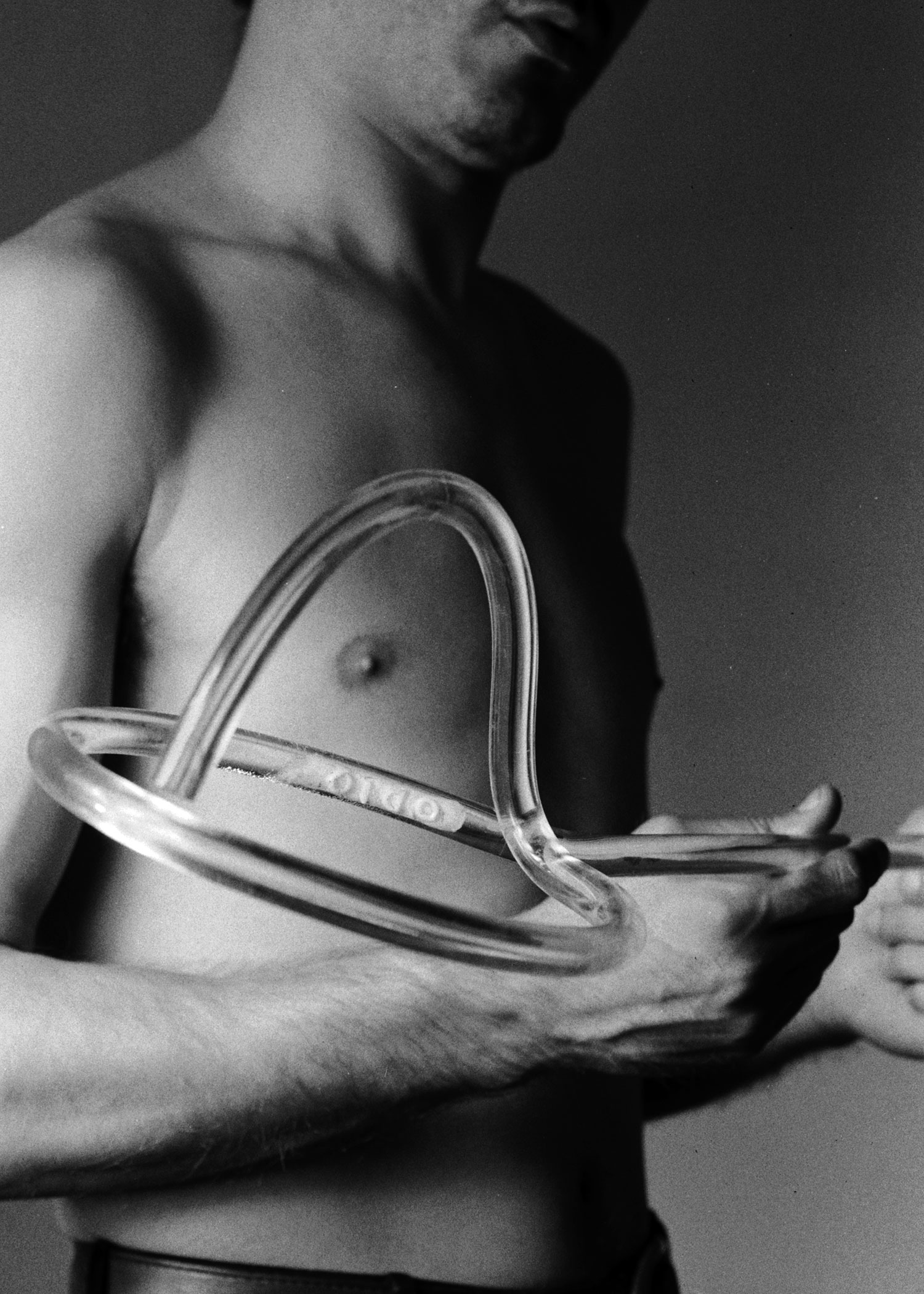

Con i Variable Paintings (1965) – quadri in forma di elementi scorrevoli che si possono muovere creando diverse sovrapposizioni e diverse visioni – Grisi restituirà la simultaneità di percezione e immagine, considerando, inoltre, la vertigine della variante prima ancora che questa diventi una dinamica essenziale dell’arte concettuale. Con lucidità prenderà sempre atto di ogni dato che si presti all’esperienza – senza omissioni. Gli elementi naturali – il vento, la pioggia, la nebbia, la luce delle stelle, l’arcobaleno – saranno sempre e necessariamente mediati dall’ambiente artificiale nel quale si manifestano e che, a loro volta, trasformano. Similmente, Grisi si affiderà al suo modo di vedere e di reagire quando metterà in opera lo stupore di fronte al nuovo e all’inaspettato, come accadrà nella serie Distillation (1969) che tra i suoi lavori è quella più direttamente riconducibile all’esperienza del viaggio.

La capacità di rilevare dati e posizioni diversi, talvolta contrastanti, è una pratica che dilata l’immaginario. Rimossi i punti fermi che puntellano l’esistenza assicurandola all’unicità di uno spazio e di un tempo, Grisi metterà in opera l’infinito: lo spazio e il tempo senza fine. Con De more geometrico (1977), Minimum discernibile (1977), Dialogo senza fine (1977), Sheherazade (1982) e altri lavori realizzati a partire dalla seconda metà degli anni Settanta, tra i suoi più noti, ricorderà che “ogni unità ha una grandezza” e che, pertanto, “è infinitamente divisibile” – mostrando così le molteplici vie del possibile.