Spesso, e comprensibilmente, definita come un’artista la cui pratica multiforme trascende i confini netti tra movimenti artistici consolidati, l’italo-greca Laura Grisi è attualmente oggetto di una rinnovata attenzione critica. Mettendo da parte i quesiti più convenzionali – chi l’ha influenzata? Si tratta di Pop Art o di Arte Povera? È lecito definire la sua arte concettuale o processuale? ecc.–, alcune delle più interessanti riletture della sua opera sono incentrate sul modo in cui la sua “soggettività nomade” resiste alle narrazioni codificate e normative della critica d’arte e della storia dell’arte. Marco Scotini e Krzysztof Kosciuczuk – curatori della retrospettiva “The Measuring of Time” al Muzeum Susch, (2021) – suggeriscono proprio questo nella monografia che accompagna la mostra. Nel saggio di apertura, Scotini sottolinea che Grisi “incarna una sorta di soggetto femminile apolide e nomade che sfida la politica dell’identità, la natura univoca della rappresentazione e l’unidirezionalità del tempo”1, mentre Kosciuczuk sostiene che anziché “auspicare un riconoscimento tardivo in costellazioni che non hanno consentito all’artista di essere presente”, dovremmo al contrario focalizzarci su “ciò che nella sua opera nell’ambito delle categorie storico-artistiche emerge quale incongruenza, frattura, se non evidente paradosso”2.

L’ecofemminismo inteso come intersezione tra femminismo e ambientalismo è forse uno dei paradossi più intriganti che si ritrovano nell’opera di Grisi. Prenderne atto ci conduce ben oltre il terreno sicuro della storia dell’arte.

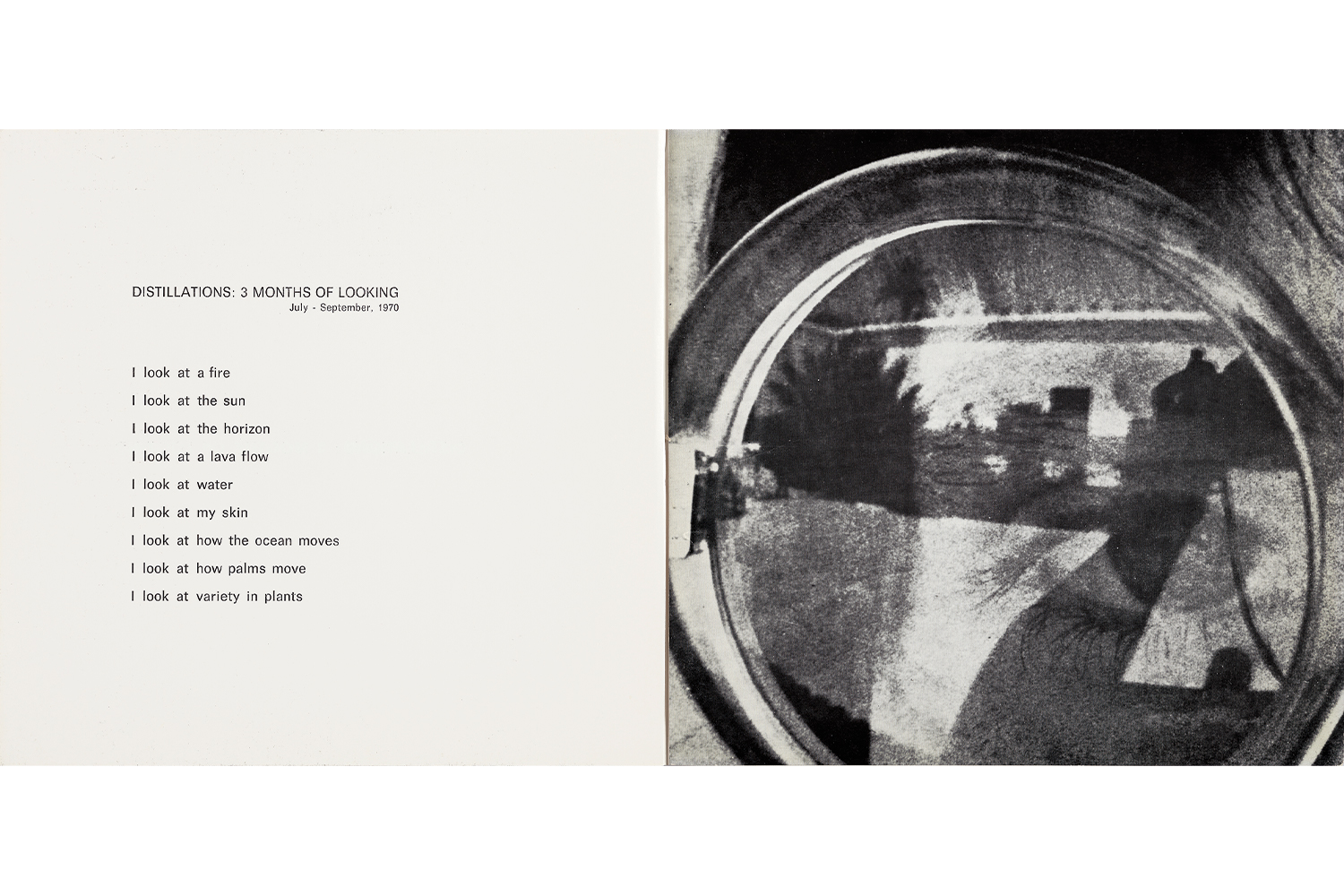

Ricordata per il suo uso pionieristico degli elementi naturali nell’arte italiana, Grisi non ha mai affermato di essere una femminista, men che meno una ecofemminista. Tuttavia, molte delle sue opere – e non solo quelle che coinvolgono pioggia, vento, vortici, granelli di sabbia, ciottoli o altri materiali “naturali” – rimandano ad alcune delle problematiche strutturanti che hanno animato questo movimento eterogeneo sin dai suoi esordi – posto che l’ecofemminismo possa davvero essere considerato un movimento. Già nel 1968 Grisi riempiva le stanze di vento (Wind Speed 40 knots, 1968) ed esponeva nebbia e aria negli spazi di una galleria d’arte (A Space of fog, 1968, Volume of Air, 1969), erodendo i confini artificiali tra naturale e innaturale. Grisi è stata anche un’osservatrice attenta e partecipe che ha studiato i movimenti dell’oceano e il fluire della lava (Distillations: Three Months of Looking, 1970), o che ha puntato il microfono di registrazione in direzione delle formiche, di un albero, o in maniera ancora più significativa delle pietre apparentemente inerti (Sounds, 1971). Non è un caso che la rilevanza di Grisi nei circoli artistici italiani e internazionali non sia stata sufficiente a evocare il potere seducente delle narrazioni dominanti: l’artista è passata inosservata in diverse panoramiche critiche che si sono succedute nel corso degli anni – persino in Six Years: The Dematerialization of the Art Object from 1966 to 1972, pubblicato nel 1973 da Lucy Lippard –, come se la sua pratica fosse davvero troppo singolare (o troppo complessa?) per rientrare in un canone. Questo fatto, ovviamente, solleva la questione, familiare a tutti i critici e storici dell’arte femministi (tra cui la stessa Lippard), su chi produca conoscenza, su come si produca la conoscenza e su cosa significhi essere il soggetto conoscente.

Formulare congetture su Grisi e sull’ecofemminismo vuol dire, anzitutto, riflettere sulla scrittura delle storie dell’arte. A fronte di cinquant’anni di dibattiti su cosa questo significhi, la sfida delle storiografie femministe ci accompagna ancora oggi. Che tipo di narrative ci stanno a cuore, a quali concezioni dell’arte e delle sue fatiche accordiamo valore? Come concepiamo la costruzione del valore, aggirando la negoziazione di inclusioni ed esclusioni oppure minando le pretese incondizionate del canone alla verità universale? Una delle possibili risposte a questi complessi quesiti impone di indagare su parallelismi e intrecci che trascendano i consueti “centrismi”, al fine di mappare affinità inaspettate, o di instaurare nuove relazioni con gli “oggetti” con i quali (e non sui quali) tentiamo di riflettere. Senza rinunciare al rigore, alla meticolosità, alla complessità e alla riflessività, la scrittura della storia (dell’arte) può rappresentare un modo per richiamare l’attenzione, per prendere coscienza. Sotto molti aspetti, è proprio questo il ruolo che svolge l’interazione giocosa di Grisi con gli elementi naturali. Nella lunga intervista rilasciata a Germano Celant nel 1989, Grisi menziona la propria volontà di “usare elementi naturali, liberati dalla struttura”, ma anche di offrire allo spettatore “la possibilità, nell’ambito di un contesto culturale, di ascoltare ancora una volta il suono della pioggia, isolato, presentato come una nuova esperienza, o di sentire il vento, o di vedere che l’aria è una presenza, che esistono stelle e arcobaleni, oltre al rumore della città e alle luci della pubblicità”3. Grisi approfondisce quello che Celant definiva il suo “naturalismo artificiale” (una formula un po’ pleonastica, considerato che tutti i naturalismi sono tentativi artefatti di ricreare la “natura”), spiegando di non volere che “l’aria, la terra o l’acqua diventassero oggetti. Volevo ricreare l’esperienza dei fenomeni naturali”4. Questo suggerisce una sensibilità e un’etica vicine ad alcune prese di posizione ecofemministe. Al di là dell’associazione più diretta con l’arte ambientale ed ecologica, il lavoro di Grisi sembra beneficiare di questo accostamento inaspettato.

Ma cos’è l’ecofemminismo? L’ecofemminismo teorizza l’oppressione, lo sfruttamento della natura e il predominio esercitato sulle donne e su categorie emarginate come intrinsecamente connessi e radicati a strutture fallocratiche. Questo termine, coniato dalla femminista francese Françoise d’Eaubonne nel libro del 1974 Le Féminisme ou la mort, è divenuto popolare soprattutto nel mondo anglo-americano, dove una serie di conferenze e workshop sul finire degli anni ’70 e per tutti gli anni ’80 ha cercato di enunciare in maniera articolata ogni possibile combinazione tra attivismo femminista e ambientalismo. Prima ancora, un certo numero di pensatori aveva già iniziato ad esplorare le connessioni storiche esistenti tra donne, natura e concezioni di femminilità. Negli Stati Uniti, il cosiddetto “femminismo culturale” ha teorizzato il legame esistente tra le donne e la natura, enfatizzando la spiritualità pagana e la celebrazione la Dea5.

Ingiustamente ridotto all’identificazione essenzialista e astorica di natura e donna che il femminismo culturale ha finito per incarnare, l’ecofemminismo è passato di moda nei primi anni 2000, solo per essere riportato alla ribalta negli ultimi anni sotto la spinta di una nuova ondata di mobilitazione femminista e della pressante crisi ambientale. Nonostante questo, e per tornare alla storia dell’arte, la dannosa equazione che equipara ecofemminismo ed essenzialismo, e la chiusura nei confronti della sua storia, dei suoi i punti di vista e sviluppi alternativi, ha portato a riservare scarsa attenzione a un certo numero di donne artiste. Come afferma la storica dell’arte Jennie Klein, “la Dea è l’elefante bianco non riconosciuto nella stanza della body art femminista”6. Sia Heresies (1977-1993) che Chrysalis (1977-1980) – per citare l’esempio di due importanti riviste femministe incentrate sulle tematiche dell’arte, della politica e della cultura delle donne – menzionano spesso l’idea di una Dea allineata con le forze della natura; senza contare che la cineasta femminista e pioniera del cinema queer Barbara Hammer ha girato un film chiamato The Great Goddess (1977) ribattezzando la sua compagnia di produzione Goddess Films, prima di abbandonare il nome a metà degli anni ’80.

Grisi ha trascorso gli anni ’60 e i primi anni ’70 viaggiando per il mondo in compagnia del marito (il regista di programmi televisivi e documentari Folco Quilici), pubblicando libri fotografici ed esponendo i suoi lavori in diverse sedi. Alcuni fondamentali testi ecofemministi – il già citato libro di D’Eaubonne, Woman and Nature (1978) di Susan Griffin, The Death of Nature (1980) di Caroline Merchant – e iconiche mobilitazioni collettive, come il movimento Chipko (1973-2004), sono successivi alla svolta che ha portato l’artista al ritorno agli “elementi naturali” e alla creazione di ambientazioni, intorno al 1968-1969. Forse sono stati i viaggi di Grisi compiuti attraverso le Ande a portare alla sua attenzione l’attivismo delle donne indigene? Ha importanza stabilirlo? Se Grisi ha riconosciuto che entrare in “contatto con così tante persone e culture […] lontane dal (proprio) contesto culturale […] ha fortemente influenzato il (proprio) modo di pensare e di visualizzare la vita”7, il legame dell’artista con l’ecofemminismo non è fattuale: si riferisce al graduale superamento di una cornice di pensiero e allo sviluppo di una sensibilità. Si fonda sul desiderio di suscitare meraviglia di fronte alla pioggia, alla nebbia, agli arcobaleni, sull’urgenza a raccogliere immagini filmiche del vento (Wind Speed 40 knots, 1968), sulla decisione di far parlare e rendere udibile il più-che-umano (Sounds). L’ecofemminismo denota anche una politica dell’attenzione: un’etica della cura e una rivalutazione della terra e dei suoi elementi, del più-che-umano, elementi che ritroviamo nell’opera di Grisi, unitamente alla consapevolezza nei confronti delle esperienze sensoriali. In conclusione, l’ecofemminismo incoraggia anche al superamento delle dicotomie (natura/cultura, passivo/attivo, oggetto/soggetto, emozione/ragione, ecc.). È proprio in tal senso che dovremmo comprendere i legami di Grisi con l’ecofemminismo. Chiaramente, questo significa uscire dai sentieri battuti delle narrazioni convenzionali: riconoscere, per esempio, che la serie dei “Variable Paintings” della metà degli anni ’60 evoca il cinema e la teatralità, mentre flirta con la Pop Art, ma al tempo stesso mette in discussione anche il divario natura-cultura. Riguardo alla percezione contemporanea del suo lavoro, è evidente che le sfumature ecologiche della sua opera sono state riconosciute appieno dal promotore culturale Gianni Sassi (all’epoca affiliato al movimento Fluxus), che ha incluso la sua Sound-Cassette (1971) nella mostra “Pollution. Per una nuova estetica dell’inquinamento” (Piazza Santo Stefano, Bologna, 1972)8.

Il progetto Sound-Cassette raccoglie una serie di registrazioni sonore di Grisi (Sounds): insieme alle fotografie che le accompagnano, questi nastri magnetici sono certamente tra i suoi esercizi “ecofemministi” più interessanti. Compiendo un gesto che la avvicina alla musica concreta9, Grisi si è proposta di registrare i microsuoni della natura: una goccia di pioggia in viaggio verso l’oceano, il movimento delle formiche, lo scorrere della linfa degli alberi, dieci pietre che cadono su superfici diverse. Il suo gesto può essere definito “concettuale”10. Inoltre, come attestano magnificamente le fotografie di Grisi, questo progetto promuove un’etica radicale dell’attenzione, che si apre qui alla sfera più-che- umana (la stessa considerazione sarebbe appropriata nel caso del libro fotografico Distillations). Esperienze simili non erano insolite per l’epoca, soprattutto in riferimento agli esseri viventi del mondo vegetale, spesso collegati a ogni sorta di dispositivo di registrazione e rilevamento, nel tentativo di rendere udibile e percepibile la loro vita segreta11. Nonostante l’umorismo insito nell’azione, l’approccio di Grisi non è improntato all’ironia: quando registra il suono delle pietre che “cantano”, o quando trasforma i ciottoli in segni come nel film From one to Four Pebbles (1972), l’artista anticipa ciò che la filosofa ecofemminista australiana Val Plumwood in seguito avrebbe caratterizzato come “una sfida lanciata al quadro esperienziale della materia morta e silenziosa”12. In altre parole, Laura Grisi trasforma le pietre in individui che creano significato, in narratori di storie. Anche solo per questo motivo, la questione dell’ecofemminismo merita di essere posta.