Immerso in un candido paesaggio invernale, un uomo canuto avanza nel ghiaccio seguendo la luce verdastra proiettata da una lanterna; avvolto in una lunga pelliccia rosso carminio dotata di uno strascico a forma di coda, sembra una creatura fantastica, un personaggio mitologico.

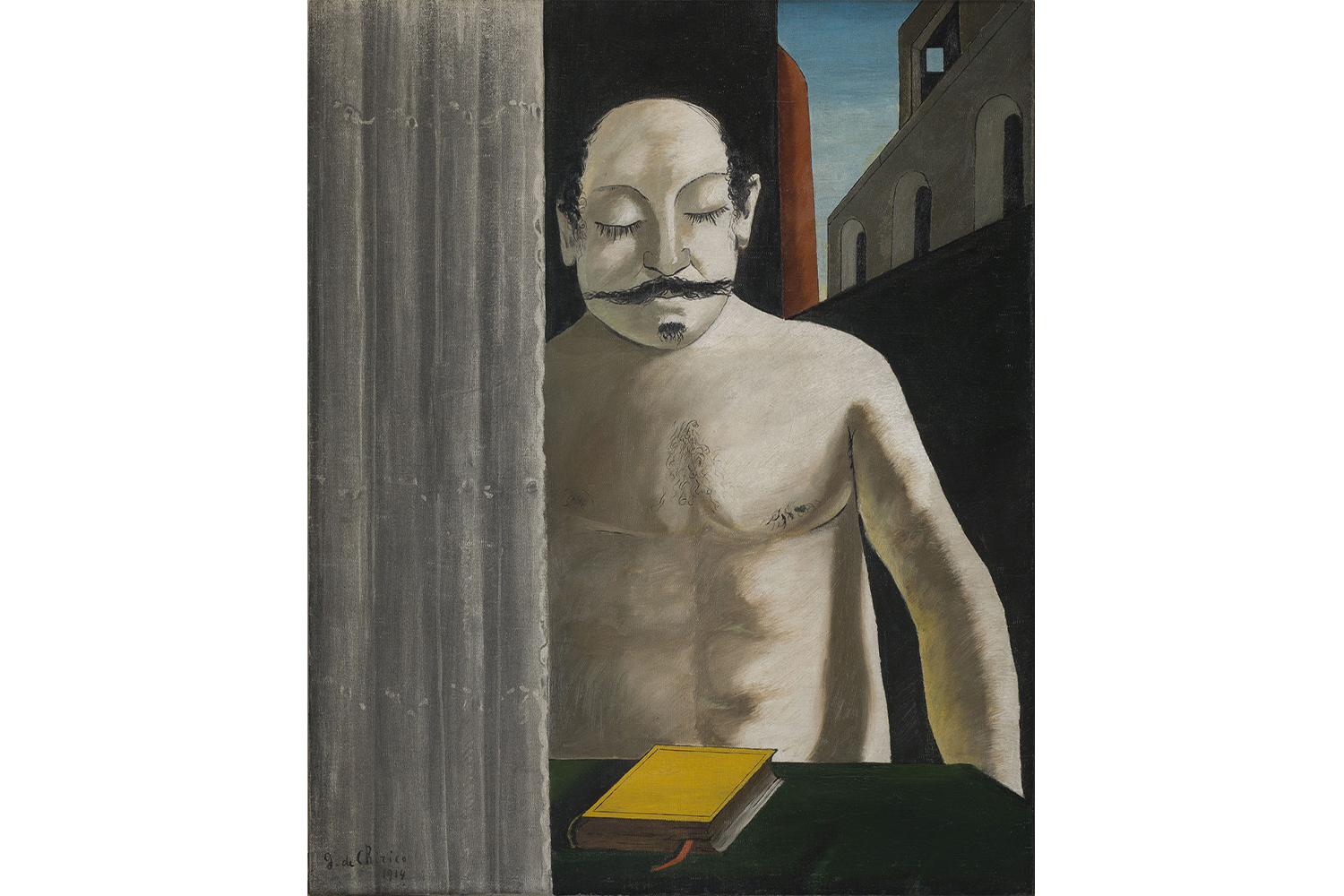

Si tratta dell’artista tedesco Max Ernst, che, così ritratto dalla collega e compagna inglese Leonora Carrington, appare come un misterioso sciamano e incarna tutto il fascino che l’avanguardia surrealista rivolge all’occulto. Non stupisce infatti che la scena dipinta sia parte della mostra “Surrealismo e magia. La modernità incantata” né che, negli spazi del Peggy Guggenheim in cui è allestito, lo stregone-impellicciato sia circondato da soggetti ancora più bizzarri. Figure antropomorfe, paesaggi irreali, forme metamorfiche ed esseri mitologici sono solo alcuni dei motivi iconografici che nascondono i “segreti dell’arte magica surrealista”, quelli che, rivendicati da André Breton fin dal primo Manifesto dell’avanguardia nel 1924, coniugano immaginari onirici a simboli alchemici, cabalistici e astrologici. Irrazionalità e saperi iniziatici vengono messi al servizio di una fervente rivoluzione umanistica: sono in contrasto con gli orrori dei conflitti mondiali e coloniali, servono a criticare gli estremismi politici e mirano perfino a destabilizzare i più tradizionali equilibri sociali. Attirement of the Bride (1940) di Ernst, ad esempio, rappresenta una creatura ibrida completamente nuda che, con il corpo di una donna e la testa di una civetta, indossa un mantello piumato rosso-arancio. Il lavoro non è solo la risposta dell’artista al Portrait of Max Ernst (1937) realizzato da Carrington l’anno precedente; non è neppure la dimostrazione dello scambio intellettuale tra due amanti; è piuttosto l’eloquente rappresentazione di come, almeno per la compagine maschile del movimento surrealista, la donna sia una creatura magicamente capace di stravolgere qualsiasi stereotipo, specie se di genere. La donna-uccello guarda lo spettatore con sguardo fiero e provocatorio assieme: è una femme fatale, che delude chi la vorrebbe servile e mansueta.

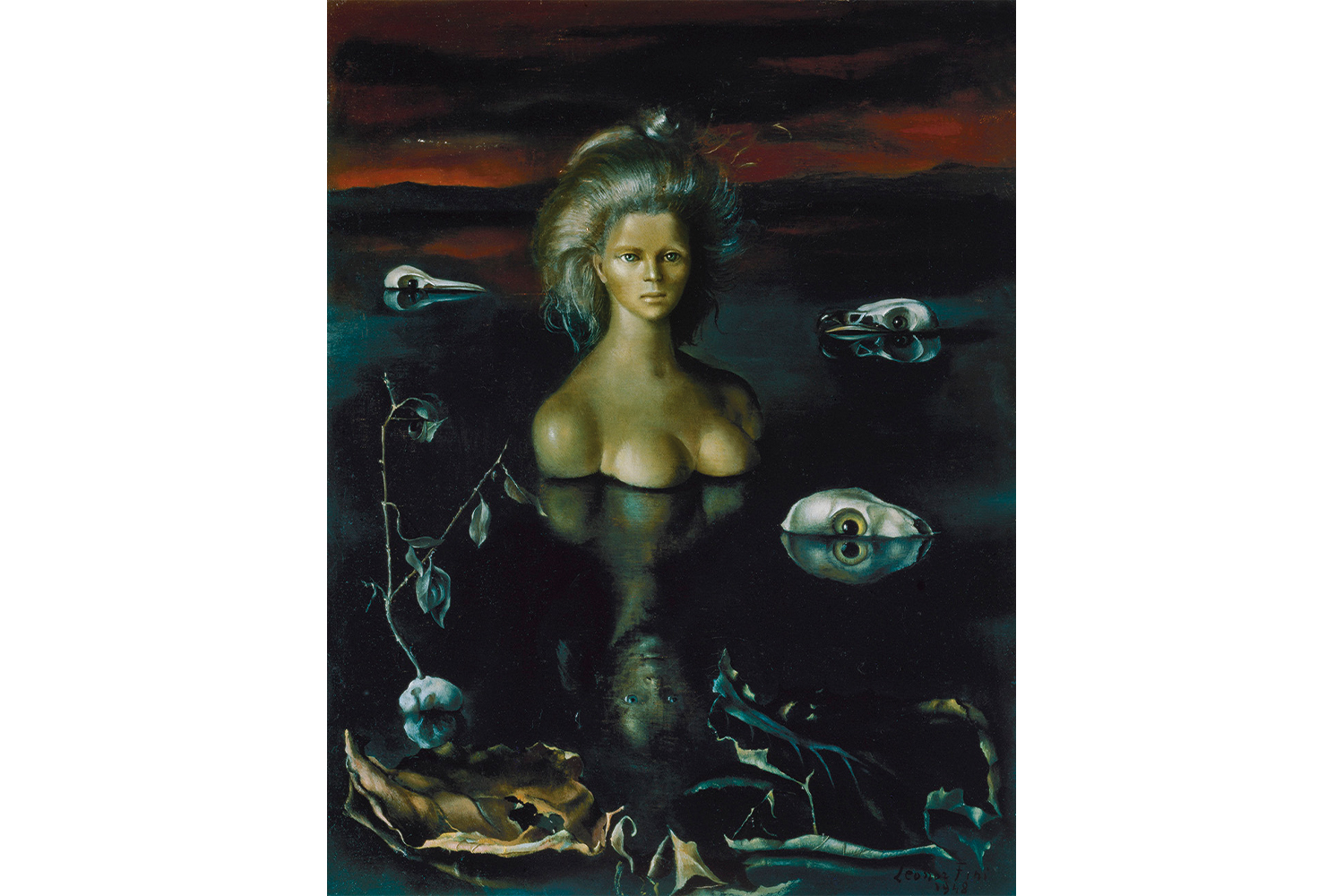

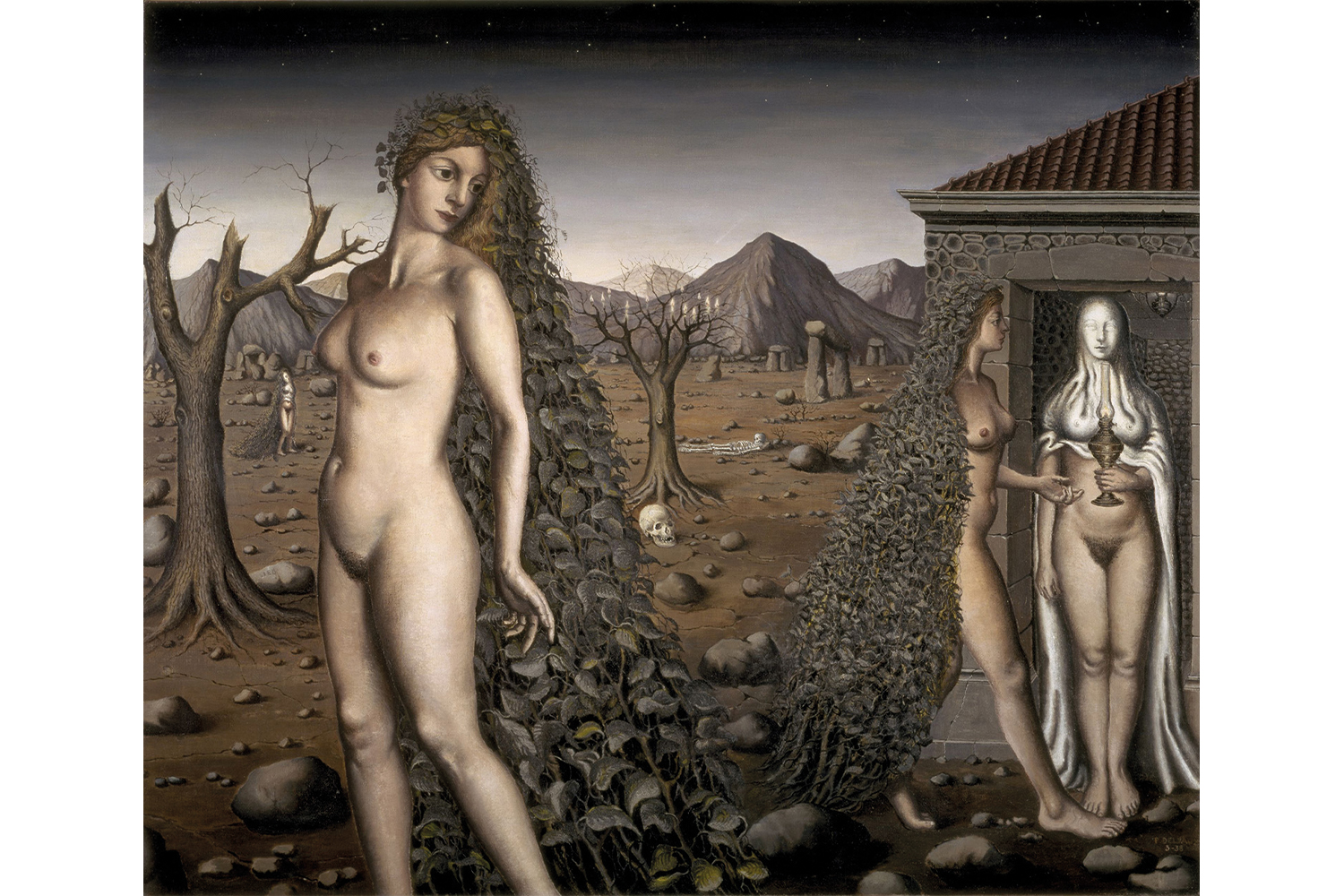

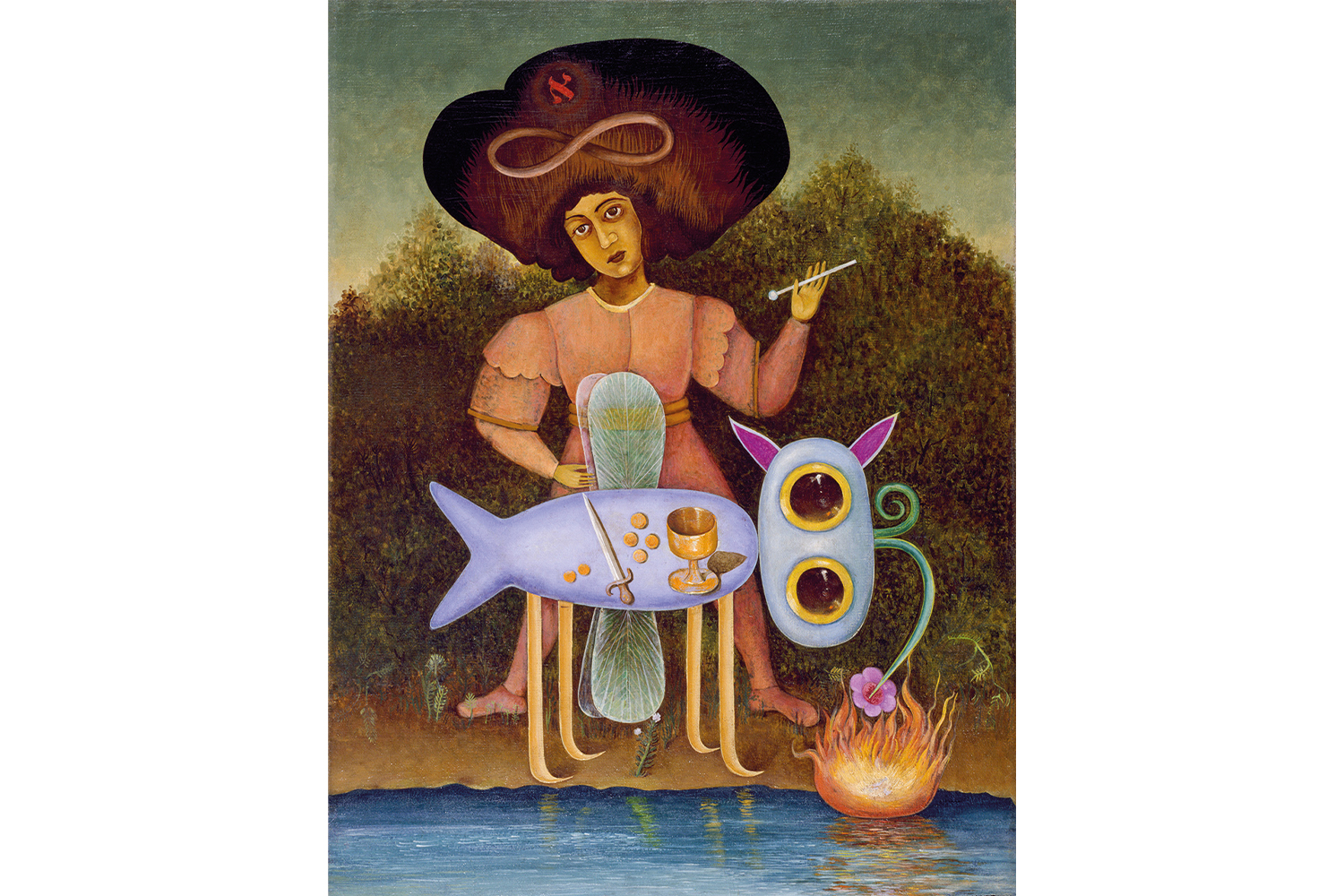

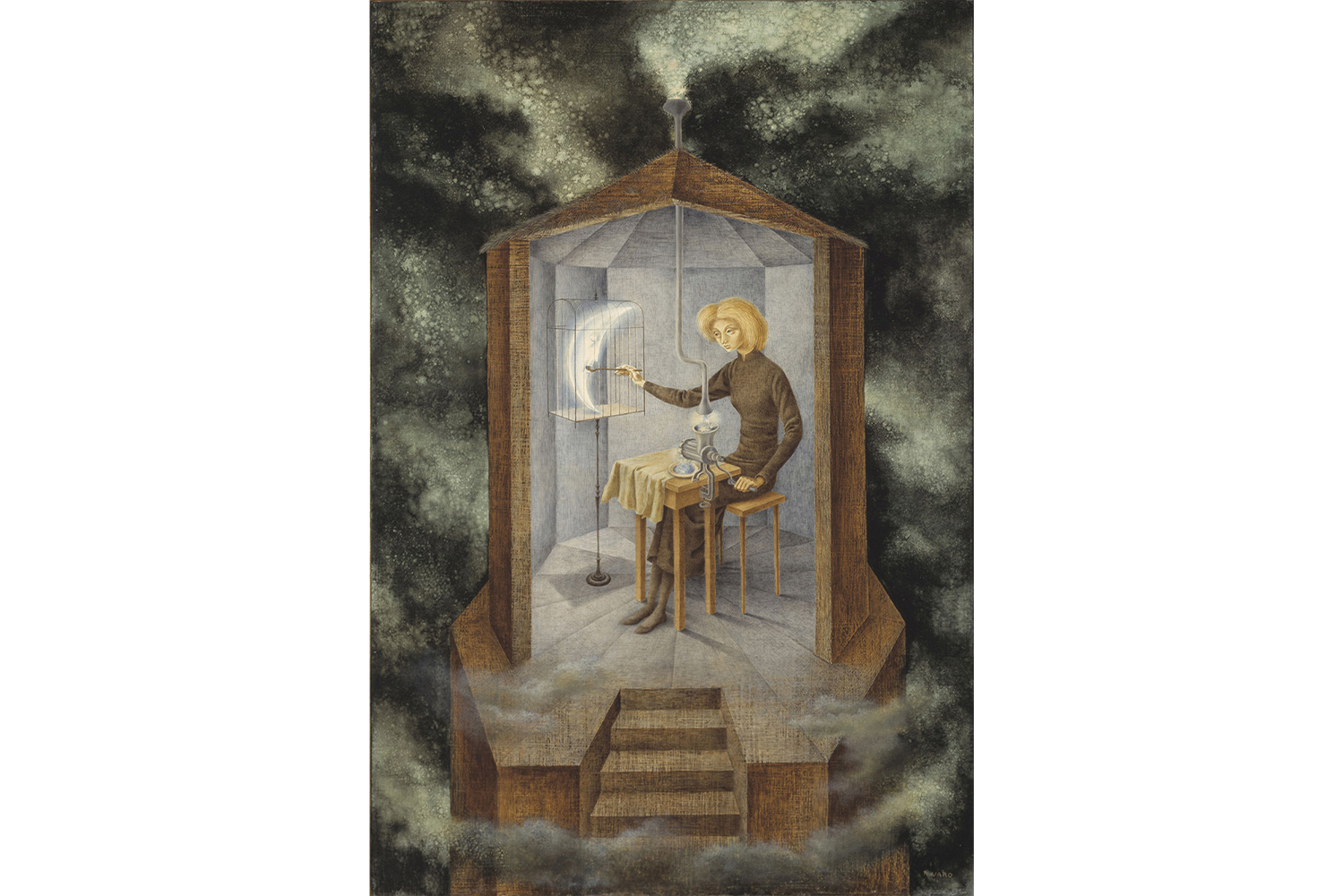

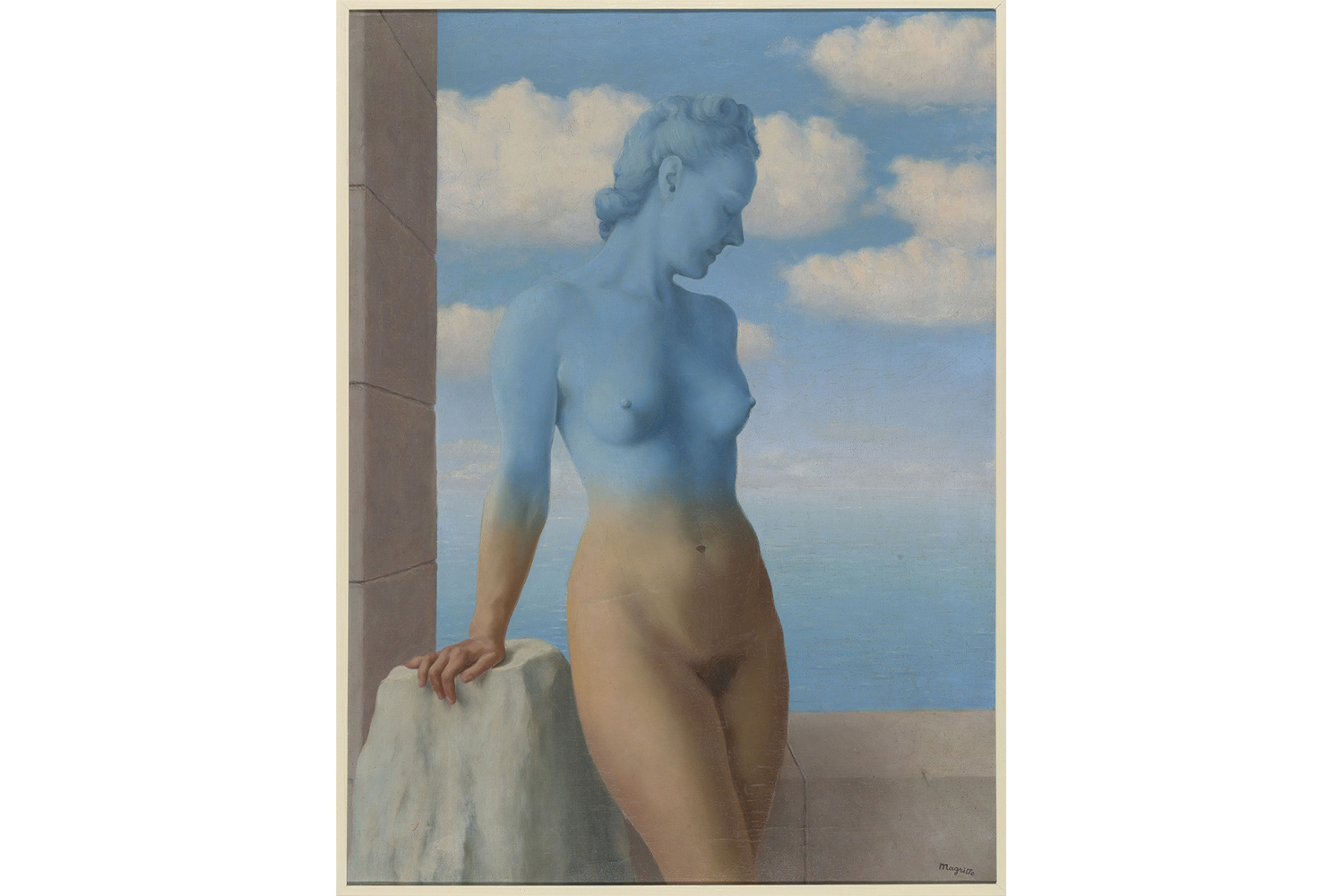

Quando la femminilità è rappresentata dalle stesse donne, invece, la rivendicazione è ancora più audace e il corpo diventa potente:coincide con quello della strega ammaliatrice o, come fosse il teatro dell’incanto, assume fattezze bestiali, biomorfe, eteree o mitologiche. È quanto capita ne La pastorella delle sfingi (1941), di Leonor Fini, in cui una giovane ragazza è tanto coraggiosa da pascolare un gregge di chimere che hanno il suo stesso volto; è ciò che capita con la maga dipinta da Remedios Varo in Nutrimento celeste (1958), in cui una giovane donna-scienziata conosce le regole del cosmo e le governa alla guida di una macchina celibe; o ancora è quel che si evince nel film di Maya Daren, La culla della strega (1943), in cui una figura sinistra con un pentacolo disegnato in fronte incanta gli uomini in una narrazione perturbante. Più in generale, gran parte della produzione artistica delle surrealiste gioca con la corporeità in una maniera consapevolmente ibrida: non solo recupera il mito della dea madre, della dea antropomorfa o della figura androgina per dimostrare forza e coraggio, ma adotta astutamente la masquerade per concedersi il privilegio di essere magicamente mutevole.

In questo senso l’esposizione appare complementare alla vicina mostra in Biennale che, intitolata “Il latte dei sogni” proprio come un bizzarro libro per bambini di Leonora Carrington, riflette sulle definizioni e trasformazioni dell’umano. Poco importa che la prima mostra sia una rassegna monografica e che la seconda, utilizzando un inedito sguardo transtorico, faccia emergere le più urgenti tematiche contemporanee. Entrambe suggeriscono che, a distanza di quasi cent’anni dalla nascita del movimento d’avanguardia, la temperie surrealista rimane attuale e quasi rafforzata nelle sue derive occulte. Sarà forse che, tra guerre e tensioni sociali, le attuali circostanze storiche ricordano quelle del secolo scorso o che, di fronte alle criticità del reale, i corpi continuano a trasformarsi per adattarsi alla realtà. In fondo, anche secondo il filosofo Federico Campagna, la magia è tra le più convincenti terapie per resistere alla malattia di dover vivere nella storia.