“Il dipinto più vecchio, non il primo, ma il più vecchio che è in mostra è del 1978. Poi ce n’è un altro, adattato a francobollo in occasione della retrospettiva — è l’ultimo francobollo belga perché ora le poste saranno privatizzate —, raffigura il fratello di mia madre, morto durante la Seconda Guerra Mondiale. Questa è una delle prime immagini che ho visto e la considero autentica e indipendente rispetto alla questione della pittura”. Luc Tuymans parla dei suoi esordi e della sua ultima mostra, che ha girato per quasi due anni tra Stati Uniti ed Europa, con voce calma e profonda. L’accento fiammingo — è nato vicino ad Anversa — rende il suo inglese ancora più duro. Siede composto su un divano nell’area ristoro della Fiera d’arte contemporanea di Bruxelles: è l’unica sagoma nera in un ambiente quasi vuoto, completamente bianco. Ha ordinato un caffè, che mescola con estrema lentezza perché ha un braccio fuori uso. “Sono caduto qualche giorno fa” mi ha detto prima che potessi chiedergli dell’incidente. La pesante fasciatura arriva fino alla spalla dandogli un’aria da reduce, da sopravvissuto.

Due occhiaie profonde circondano i suoi occhi azzurrissimi. Finora li ha mossi in continuazione, con vivacità. D’un tratto li sposta in un punto imprecisato dietro di me, oltre la parete, e riprende a parlare: “C’è un altro quadro del 1978 che è poco più vecchio, o giovane direi, intitolato Hands, dove già c’è un elemento che copre la faccia mettendo in luce un dettaglio — le mani. E questo è una sorta di ‘annunciamento’ di altri quadri che vengono dopo, come il nucleo di opere in cui la testa è tagliata, o il dipinto di Albert Speer sciatore in cui il volto è stato davvero cancellato. Quindi, ci sono tanti elementi degli esordi messi in ombra. Ciò che è importante di questa mostra è che, sebbene abbia fatto più di centocinque, centodieci personali, di cui tante nei musei — e ce ne sono state anche molto più grandi, come quella all’Haus der Kunst con novantacinque pezzi, mentre questa ne ha settantatré —, ho lavorato fianco a fianco con le due curatrici, Madeleine Grynsztejn e Helen Molesworth. Abbiamo lavorato sul progetto per sette anni, viaggiando ovunque per il mondo per vedere i lavori: collezioni private, museali ecc.”.

Si concede un lungo respiro. Batte due colpi di cucchiaino sulla tazza e butta giù il caffè. Poi alza lo sguardo e si schiarisce la voce.

“Abbiamo viaggiato sette volte negli Stati Uniti per decidere il da farsi. E questa è la prima volta che ho acconsentito, vista la professionalità delle curatrici, a lavorare cronologicamente. Quindi, è la mia prima mostra cronologica. Ed è interessante perché spiega, visivamente s’intende, una sorta di evoluzione all’interno del lavoro. Quello che vedi negli esordi è presente in questi dipinti di cui ti sto parlando. Poi c’è stato un gap di cinque anni — quando ho avuto, per la prima e unica volta, un blocco verso la pittura, durante il quale mi sono dedicato ai film. Solo in seguito sono ritornato alla pittura perché il cinema mi aveva dato la distanza necessaria per continuare a dipingere. C’è una profonda somiglianza tra film e pittura nell’approccio all’immagine”.

Nonostante la sua rigidità generale, noto che le dita si agitano impercettibilmente grattando unghia contro unghia. “Questo è ciò che rende questa mostra così particolare” aggiunge sorridendo.

“Un’altra cosa veramente importante, che mi ha convinto di essere sulla buona strada, è che entrambe le curatrici avevano l’idea di ricostruire tre interi gruppi di opere. Quindi tre mostre: la prima del 1994, che è ‘At Random’; la seconda, ‘The Architect’ del 1998; e la terza, ‘Mwana Kitoko’ del 2000. E una grande parte di ‘Proper’ che è stata esposta, naturalmente, con il ritratto di Condoleezza Rice nel 2005”.

Si ferma un istante e beve un po’ d’acqua. Vorrei sentirlo parlare ancora dei suoi esordi perché ho intravisto uno spiraglio, qualcosa simile alla vulnerabilità. Ho letto che è stato molto condizionato dal cinema d’animazione quando era bambino, soprattutto da Biancaneve e i sette nani di Walt Disney. Ne approfitto per chiedergli se è dovuto al fatto che i personaggi, soprattutto i nani, pur non essendo reali, dietro quell’apparente innocenza nascondono qualcosa di atroce. Una sensazione simile a quella che ho provato guardando alcuni suoi quadri come Silence — una testa di neonato dalle palpebre gialle — oppure Geese, che raffigura delle papere su un sentiero di campagna, ispirato a un disegno che lo terrorizzava appeso nella sua cameretta.

“Fin dall’inizio ho intuito che non sarei stato un artista gioioso. C’è stato sempre una sorta di sottofondo molto pessimistico che era dovuto probabilmente anche alla mia giovinezza e a molte cose che mi hanno formato. Nonostante ciò penso che fu una consapevolezza incerta a far scoccare un’indefinibile diffidenza, una sorta d’intelligenza nel lavorare immagini anche da solo. E c’è quasi una presa di posizione critica quando la esamino, perché trovo sempre un profondo significato connesso. Così l’elemento orientato verso una visione pessimistica del mondo è un elemento che mi protegge dalle delusioni, poiché leggo in anticipo, come in un’interazione, tutte le possibilità. E poi, ovviamente, essendo nato nella generazione della televisione c’è sempre stata un’enorme quantità d’annientamento, un vuoto d’esperienza. Perciò la mia arte non ha tanto l’obiettivo di combattere i nuovi media e non prova a rispondere alla fotografia, perché tutti questi elementi sono parte di un set di strumenti che ha lo scopo di arrivare a una condizione interiore, ossia l’istinto”.

Allora, dato che questa condizione si lega in parte all’identità — cioè a come siamo anche esteriormente — voglio capire la ragione per cui, per esempio, il volto delle sue figure sia spesso oscurato o illeggibile. Oppure così tanto caratterizzato da sembrare una maschera, un elemento che nella cultura nordica ha spesso significati negativi (viltà, egoismo, impunità, imbroglio, crudeltà…). Il collegamento a James Ensor è scontato. “Bene, ci sono svariati elementi che dicono quale sia il ruolo della ritrattistica in tutto il mio lavoro. Giusto qualche giorno fa T.J. Clark era qui e stava dicendo quanto è importante il ritrattista come entità nell’opera. E aveva ragione: per farti un esempio, ero sbalordito nel vedere quanti ritratti di persone con gli occhiali avevo fatto. Ora, gli occhiali sono un elemento che può descrivere una cosa ovvia nella società; ciononostante, rappresentano un aspetto ingombrante della fisionomia che normalmente è dato per scontato. Perciò, questo tipo di elementi è già stabilito. E allora diventa come uno sguardo diagnostico che sembra sintomatico, perché derivato senza uno stadio emotivo, senza empatia con la distanza da un ritratto diretto in un ruolo più psicologico e con un elemento iconico che potrebbe appartenere alla sfera della religione, come Cristo. Questi elementi iconici, ritratti sulla misura dello schermo, tornano indietro in tempo reale con un altro tipo di psicologia — come nel caso della determinazione di Condoleezza Rice — o in quello del più iconoclastico ritratto di Baudouin che porta a quello più psicologico di Lumumba. Tutti questi elementi, che in un certo senso ‘attraversano’ la situazione, saranno parte di un progetto che farò con Josef Helfenstein e spero anche con T.J. Clark: una selezione di trentacinque ritratti da esporre nella Menil Collection”. A proposito della forma che assumono i suoi progetti — nei quali associa immagini provenienti da contesti molto lontani come parte dello stesso discorso — gli faccio una domanda sul suo archivio personale: migliaia di immagini raccolte da video, web e giornali. Ma, soprattutto, m’interessa sapere con quale criterio stabilisce se un’immagine diventerà un dipinto o uno scarto.

“Be’, innanzitutto non è che l’archivio sia qualcosa che viene dopo i processi per arrivare alle immagini, per creare un corpus di opere da dipingere. Ciò succede in mesi di ricerche, o qualche volta appena un’immagine maneggiata, vista o fraintesa, scaturisce da diverse fonti: da disegni che ho fatto anni fa, o ho appena realizzato, da qualcosa che ho fotografato con la Polaroid oppure trovato nel web. L’importante è che ogni immagine sia concepita come immagine singola, anche all’interno di un gruppo di altre immagini che mi piacciono. È un po’ comeisolarle in un vacuum che crea diversi livelli di significato. Per la mostra sui gesuiti ho letto circa venti libri per provare a immaginare quale iconografia sarebbe stata interessante. È molto più di un’idea sovversiva: è la complessità di un ordine quello che m’interessa; è l’ambiguità. Non c’è mai un’idea di moralizzazione — questo è il punto fondamentale — perché non ci credo. È molto più presente la volontà di fare una constatazione, tipo ‘ogni cosa è quello che è’”.

Oggi uno degli standard più comuni per accertarsi della verità è trovare conferma in Wikipedia: se l’informazione è riportata lì, allora è vera. “Internet è la realtà?” gli chiedo.

“Si potrebbe dire che Internet è una delle realtà, non la realtà. Perché, ovviamente, potrebbe essere pilotata, alterata o altro. Ma Internet è decisamente un fenomeno interessante perché è globale, il che significa che è difficile da controllare. Quindi, in questi termini è un elemento assolutamente sovversivo. Tuttavia, una cosa curiosa da notare è che non tutti vi hanno accesso e credo che questo sia un aspetto molto singolare dei new media. La lotta per il futuro sarà cibernetica: dunque, chi riuscirà ad accedere a Internet? Questo significa che qualcosa disponibile per una grande moltitudine di persone oggi è omologata quanto lo erano nei primi tempi le cose più stimolanti e complicate, capaci di descrivere un’interessante semplificazione del mondo. In sostanza, penso che Internet sia un elemento da usare, ma non in maniera ossessiva perché ogni forma di tecnologia può trasformarsi in un conformismo pericoloso. Per stabilire un’idea di Storia, si può andare su Wikipedia. Eppure anche i maggiori errori sono fatti lì. In questo senso Einstein ovviamente non è nato nel 1874, anche se è stato scritto su Wikipedia. E ancora, i professori che insegnano ai ragazzi usano davvero Wikipedia per i loro ‘vero o falso’. Quindi credo che in ogni società servano diversi punti con cui verificare, verificare e riverificare”.

Ripenso al ritratto di Condoleezza Rice. Pur sapendo che raffigura il volto di una delle donne più potenti al mondo, la tela mi trasmette sempre una sensazione contrastante. Da un lato, a causa del taglio ravvicinato, molta umanità: i suoi occhi scuri sono carichi di pensieri, la bocca carnosa è contratta; dall’altro, un forte senso di lontananza. Le tinte slavate rivelano una dimensione più virtuale — distante, appunto — anche di quella televisiva. Provo a spiegarglielo e poi gli chiedo da cosa dipende.

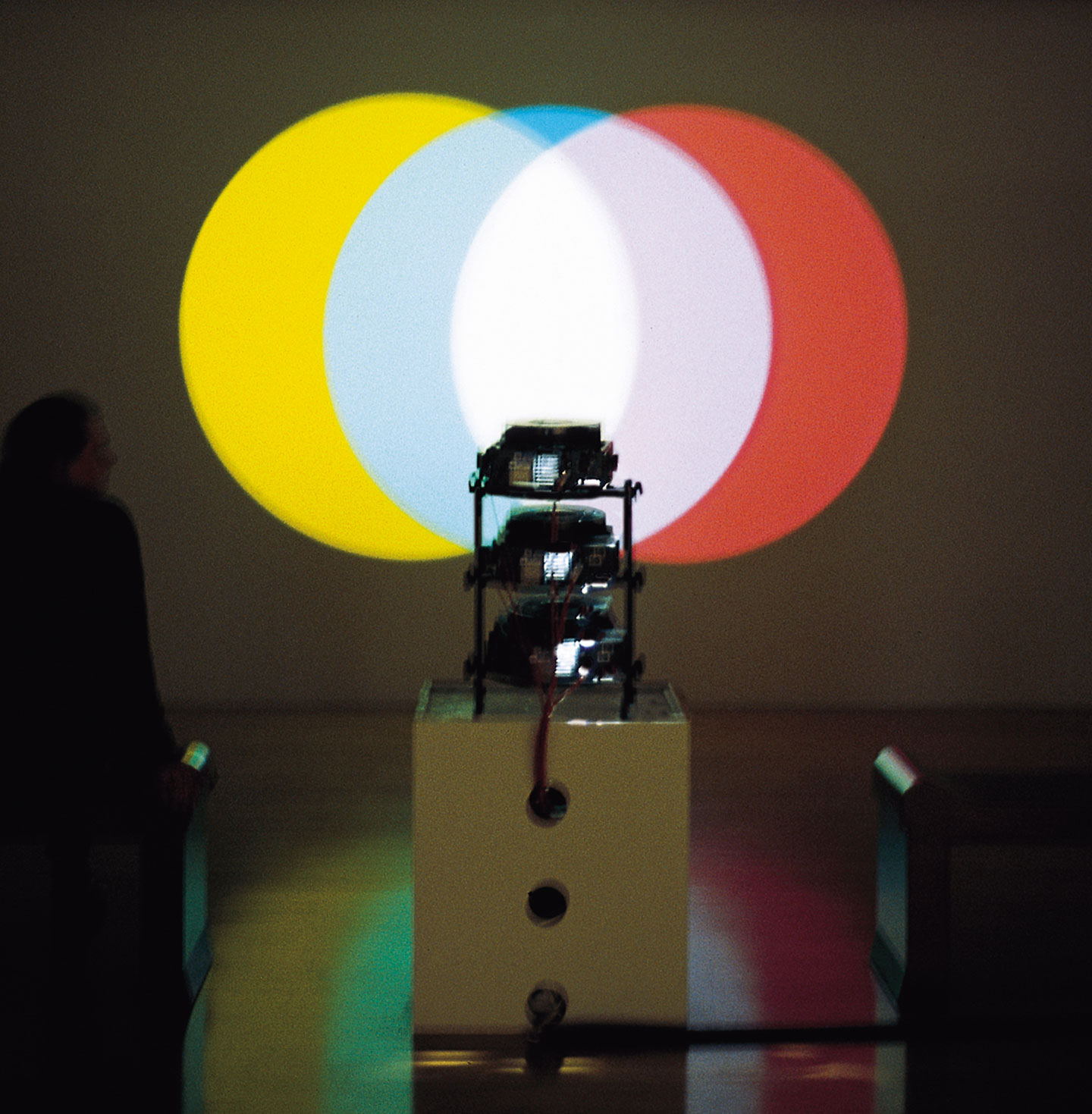

“L’elemento falso a volte sembra essere più reale del reale, perché ha una falsa entità che è stabilita fin dall’inizio. Tuttavia diventa davvero complicato perché si può arrivare a un punto illusionistico molto vicino alla realtà. Credo che questa sia una giustapposizione davvero interessante. Nel mondo delle immagini l’elemento del simulacro si sviluppa sempre, benché all’interno di quell’elemento ci sia anche la realtà. Per esempio: io mi sto creando una posizione autorevole riguardo l’uso della tonalità, perché la tonalità è qualcosa che si adattata alla fantasia piuttosto che alla prospettiva. Ed è capace di rivelarsi una scelta molto decisiva anche nel sovraesporre l’immagine o meno”.

“Invece l’educazione può essere una forma di potere?” mi viene spontaneo domandargli. “Sto leggendo proprio in questi giorni le Confessioni di Sant’Agostino e mi ha commosso il suo sforzo disperato per liberarsi dalla cultura e dall’educazione. Per trovare la verità”.

“Naturalmente qualsiasi forma di educazione è utile, un po’ come un’intelligenza nascosta. Vedi, è un problema di scelte perché la cultura è sottratta all’educazione: la Storia è diventata un elemento di scelta nell’educazione moderna, così come il francese, che prima era obbligatorio e ora è considerato un’opzione. Dunque stiamo vivendo in mondo diminutivo, riduttivo, eppure altamente specializzato. E, per certi aspetti, davvero carente. Arrivi a essere così specializzato e così alimentato dal conformismo da perdere la tua diversità. Perderemo la singolarità delle cose, il che significa riduzione dell’intelligenza, poiché non ci saranno a lungo diversi punti di vista. Abbiamo bisogno, come sostengo, di un’immagine espansa, o meta-immagine, o meta-idea, al fine di creare o istigare l’intelligenza. Quello che ora è successo alla Cina è l’esempio perfetto di una società tecnocratica senza contenuti. Perciò è una debolezza, e la debolezza è formalizzata all’interno di questa società. L’educazione, pertanto, è fondamentale”.

A proposito di punti di vista è curioso come il suo, riguardo alla pittura, da un lato risulta molto rigoroso, tanto da essere uno stile riconoscibile e ultraimitato; dall’altro invece mi fa pensare a un po’ di indifferenza verso il soggetto. Da non intendere come noncuranza, bensì come volontà di non dare giudizi morali. Il volto di un malato terminale, un vaso di fiori o un gerarca nazista sono trattati senza distinzioni.

“Vedi, l’aspetto dell’indifferenza è sempre sviluppato in quei fatti che vogliono che tutto sia trasformato in un oggetto. E anche il dipinto, ovviamente, è un oggetto. Tuttavia il trattamento a volte cambia, perché io sono un pittore che lavora con la figurazione, quindi devo sapere qual è il soggetto che andrò a dipingere. Non necessariamente tutti devono avere la stessa idea, anche perché quello che dico è soggettivo. Ma, ripeto, io lavoro con la figurazione, mi approprio di essa, e devo anche conoscerla bene, così da poter immaginare come andrò a dipingere. Quando so cosa vado a dipingere, so anche come andrò a dipingerlo. La prima volta che ho ‘orizzontalizzato’ le pennellate sulla tela è stato con le ‘Diagnostic View’: piatta l’immagine, piatto il volto, senza possibili vie d’uscita. Di conseguenza questi elementi decisivi saltano fuori e cambiano nel tempo. Ciò che è importante, ciò che mi intriga nel mio lavoro in realtà è l’elemento di collegamento tra figurazione e astrazione. Non potrei mai essere un noto e conclamato pittore astratto perché, per me, sarebbe troppo emotivo. La figurazione ti dà la possibilità, come una finestra su un ostacolo tra te e ciò che è raffigurato, di creare una distanza obiettiva. E questa, ovviamente, è l’indifferenza delle immagini che si sviluppa fino in fondo”.

“Cosa intende per ‘orizzontalizzato’”?

“Per me è importante fissare la pennellata e avere una specie di controllo nervoso dell’intera figura, qualcosa che cresce in base a come l’hai maneggiata. Penso non sia una questione totalmente razionale e pragmatica. Mi sono sempre imposto di creare uno stile per dipingere, perché credo che questo uccida l’intenzione, che dovrebbe essere molto più di un’abitudine, come andare in bicicletta o allenare la tua calligrafia. E in pittura diventa una cosa molto strana perché non dovresti mai tornare indietro. Puoi solo avanzare”.

“Quindi il suo modo di dipingere non è mai influenzato dalla storia personale di un soggetto?” gli chiedo mentre ha una pausa, una di quelle in cui sembra adombrarsi muovendo energicamente le dita.

“In un certo senso sì, in un altro no. Voglio dire, ciò che conta davvero, quello che mi sconvolge può anche essere una normale fotografia, un banale scatto della polizia. La sola cosa che faccio è far diventare il contrasto ancora più grafico”.

Niente vale di più che vedere le sue opere dal vivo. Passano da formati ridottissimi a lunghezze di quattro o cinque metri senza perdere intesità. E anche se i soggetti sono molto diversi — così come i tagli e le tonalità apparentemente uniformi — tutte le tele sono affrontate con quella pennellata sottile, rigorosa, che non fa parte solo di quella malinconia che gli hanno spesso attribuito. Il contatto ravvicinato con le opere e con la sua figura nera, tagliente e allungata parla d’altro: di una vibrazione, di un esercizio spirituale condotto meticolosamente, giorno dopo giorno. Non so se la logica di Luc Tuymans sia questa: Piero della Francesca, El Greco, Tiziano, Rubens e Velazquez. Forse li ho soltanto voluti vedere io nel suo lavoro, non so. Gli chiedo comunque di metterli in ordine.

“In ordine d’importanza intendi?”.

Annuisco.

“Ovviamente tutti loro sono importanti per me. Allora ti dirò chi m’interessa davvero. Quindi, hai detto El Greco: sicuro che m’interessa… Velazquez, di sicuro m’interessa. Cosa abbiamo poi?”.

“Eh, Tiziano…”

“Quei tre”.

“Rubens e Piero della Francesca?”.

“No, scelgo solo El Greco, Velazquez e Tiziano”.