Quasi tre decenni dopo la sua prima mostra personale in una piccola galleria di Genova, Luca Vitone (Genova, 1964; vive a Berlino) con quest’antologica milanese è diventato grande. In un percorso che ha coinvolto più sedi espositive, l’artista ha riattraversato la sua storia rimettendola in gioco – aspetto che risulta evidente soprattutto nel modo in cui ha gestito l’allestimento. Ad esempio, e come vedremo meglio in seguito, l’espansione ambientale di uno dei suoi primi lavori, Galleria Pinta (1998), è stato un segno forte che ha agito al presente, producendo un effetto che ci riguardava nel momento in cui lo abbiamo attraversato. Riproporre opere del passato, in questo e altri casi, per Vitone non ha significato tornare alla versione originale ma riattivarne il principio: in questo caso l’adattabilità alle misure dello spazio e inevitabilmente al contesto, con le conseguenze che questa nuova relazione implica.

Quando ho letto che la mostra era intitolata “Io, Luca Vitone”, mi sono chiesta se l’artista non si fosse troppo concentrato su di sé. Temevo che “anche lui” – rigoroso e poco incline al protagonismo, che, anche quando ha messo in gioco la soggettività, il corpo, la presenza, si è sempre tenuto a distanza da qualunque forma di personalizzazione – in un’occasione come questa fosse caduto nella trappola dell’egocentrismo. Per mia fortuna, prima di rivolgermi direttamente a lui per chiedergli spiegazioni, ho avuto il buon senso di fermarmi a riflettere e riguardare i cataloghi delle sue mostre passate per capire se da qualche parte ci fossero le ragioni di questa presunta deriva. Ammetto che non c’è voluto molto sforzo per capire che l’unica potenziale deriva in corso fosse la mia. Svista, accumulo eccessivo di informazioni più che distrazione, in sostanza non avevo tenuto presente alcuni passaggi essenziali e molto chiari che avrebbero smontato immediatamente i miei timori.

Prima di tutto non era la prima volta che Vitone usava come titolo del suo lavoro un pronome personale: “Io, Roma” è il titolo di una sua mostra tenutasi al Magazzino d’Arte Moderna a Roma nel 2005 – solo adesso mi risulta in tutta evidenza come il “diventare Roma” dell’artista andasse esattamente nella direzione opposta, ovvero si riferisse piuttosto al suo ritrarsi. È infatti proprio in quell’occasione che Vitone espone per la prima volta due monocromi di grandi dimensioni realizzati esponendo delle tele all’azione degli agenti atmosferici. Li intitola Io, Roma (via del Porto Fluviale) (2005) e Io, Roma (via degli Specchi) (2005), considerandoli come degli autoritratti dei contesti in cui si sono realizzati. In questo procedere per tracce, risuona inevitabilmente l’eco della polvere “allevata” da Duchamp, come la conosciamo dalla nota fotografia di Man Ray.

La relazione di Vitone con il lavoro di Duchamp, però, non si riduce all’uso del materiale e, ancora una volta, riguarda il processo innescato, cioè la decisione iniziale di lasciare che il “quadro” in questo caso, si realizzi da solo. Queste premesse portano a un risultato non del tutto prevedibile, e implicano la possibilità che qualcosa di inaspettato accada.

Quest’aspetto emerge chiaramente anche nel contributo di Jimena Blàzquez per il catalogo della mostra personale di Vitone “Ovunque a casa propria”, un progetto itinerante ospitato al Casinò Luxembourg, all’OK Centrum für Gegenwartskunst di Linz e alla GAMeC di Bergamo:

I monocromi di Luca Vitone giocano con la casualità: elementi organici, agenti atmosferici variabili, spazio e tempo diventano i protagonisti della creazione dell’opera. Inquinamento, polvere, aria, gas di scarico, insieme ad elementi più specifici come vino o zafferano, costruiscono la superficie della tela in modo del tutto arbitrario. La percezione di ciò che lo spettatore crede di cogliere al primo sguardo cambia non appena egli si rende conto di essere di fronte alla mappatura di un luogo, di un’azione, di una persona. Il confronto allora si realizza sulla superficie della tela, con la seducente uniformità del colore. Ma ciò che è straordinario nei monocromi di Vitone, è il fatto che lo spettatore crede di sapere cosa ha davanti agli occhi fintanto che non si accorge che la vera essenza è in ciò che non si vede.[i]

Su questi lavori scrive anche Elio Grazioli, includendoli in una particolare genealogia di monocromi che non nascono in relazione alla tradizione della pittura ma si collegano direttamente alla traccia del fotografico, così come teorizzato da Rosalind Krauss:

Io, Roma è un “autoritratto”: delle tele di diverso formato sono lasciate in luoghi disparati della città esposte agli agenti atmosferici che vi lasciano le loro tracce, né più, né meno, così come viene. Il titolo è un ulteriore luogo linguistico di tipo tautologico, lo shifting, come lo chiamano gli anglosassoni, o commutatore: l’opera dice “Io”, dice se stessa, si presenta, ma dice di essere Roma, e lo è: l’opera si è fatta da sé, l’ha fatta Roma, che è essa stessa. E riecco il fotografico: solo perché queste opere sono delle impronte, degli indici, dicevamo, come la fotografia, impronta di luce, è possibile che questo “Io” sia reale e non metaforico, come sarebbe in pittura: è davvero Roma a parlare da queste tele, non la sua immagine.[ii]

Ancora a proposito di tracce, nell’antologica milanese erano esposti quattro monocromi grigi che compongono la serie Imperium (2014), ciascuno dei quali è intitolato Raüme e realizzato con la polvere proveniente dalle stanze di quattro luoghi simbolo del potere tedesco: la Bundesbank di Francoforte, il Bundestag e il Pergamon Museum di Berlino, il Bundesgerichtshof di Karlsruhe.

Ad essi si aggiungeva, in versione ambientale, la tinteggiatura bianca delle pareti dello spazio espositivo in cui si percepivano delle irregolarità scure, dovute all’inclusione nella vernice della polvere raccolta al PAC (Stanze [PAC Milano] [2017]).

La galleria di Genova dove nel 1998 Vitone ha realizzato la sua prima mostra personale si chiamava Pinta. Genova è anche la mia città e quella mostra l’ho vista all’inaugurazione. In quegli anni studiavo e per qualche ora al giorno lavoravo in un’altra galleria che aveva vissuto la sua fase decisamente più sperimentale negli anni Sessanta. La diversa presa sulla contemporaneità era evidente, e altrettanto netta la percezione che alla Galleria Pinta, interessata e sensibile alle ricerche dei giovani artisti, stesse prendendo forma un cambiamento.

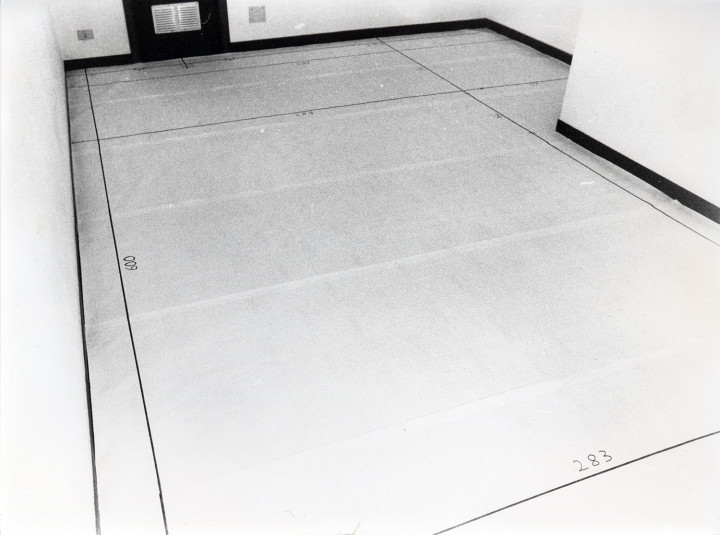

Vitone espone lì un unico lavoro, il già menzionato Galleria Pinta: una planimetria di carta in scala 1:1 che ricopriva interamente il pavimento e su cui si poteva camminare. Ai miei occhi la presenza delle misure, l’uso del bianco e nero, il titolo così scarno, aprivano un mondo che rimandava sì al rigore dell’arte concettuale, ma certamente non si esauriva in quella tradizione.

Stefano Chiodi descrive con precisione quest’inizio collocandolo storicamente e riconoscendo a Galleria Pinta un ruolo generativo che, come accennato in precedenza, la mostra al PAC ha confermato pienamente:

Nel suo lavoro di esordio, Galleria Pinta (1988), Luca Vitone riproduce su fogli di carta in scala 1:1 la planimetria della galleria genovese, la fa fotocopiare su grandi fogli che ricoprono interamente il pavimento e la lascia poi calpestare dagli spettatori. Qualche mese dopo espone la pianta ricomposta allo Studio Oggetto di Milano, stavolta collocata in verticale su una parete, mettendo così in relazione i due spazi in una complessa rete di rimandi percettivi e mentali tra tempi, luoghi, segni di diversa natura. L’apparente tautologica identità tra ordine di misura e spazio reale – un procedimento tipico delle esperienze concettuali, se pensiamo alle misurazioni di Mel Bochner – viene così smentita dall’accumularsi incontrollabile delle tracce di passi sulla carta, in quella che appare una rilettura dell’eredità della neoavanguardia alla luce di una consapevolezza postmodernista, quella dell’intrinseca fragilità dei linguaggi e dei modelli di descrizione, infiltrati e resi “ottusi dall’informe pulsazione corporea e dalla caotica densità dell’esperienza sociale”.[iii]

E a seguire, collegando i monocromi indessicali con la planimetria:

Come la planimetria calpestata dagli spettatori testimoniava l’irrompere sulla sua superficie incorporea della componente informe, incontrollabile dei corpi in movimento, le chiazze depositate sul tessuto trasformano la superficie ideale della pittura in uno schermo destinato a manifestare nella misura rassicurante del quadro il fondo enigmatico e violento della realtà storica che attraversiamo.[iv]

Al PAC Galleria Pinta è diventato Padiglione d’Arte Contemporanea (2017). Le regole di partenza sono state le stesse; è cambiata l’estensione della superficie e la natura del materiale (il PVC ha sostituito la carta che non avrebbe resistito al passaggio di un considerevole numero di visitatori); ma l’opera è rimasta un pavimento, un segno forte, che trasformava la percezione dello spazio, ospitava e, a sua volta, era trasformato dal passaggio dei visitatori in quanto, con il passare dei giorni, le tracce aumentavano… Leggo quanto ha scritto Vincenzo Latronico nella guida alla mostra; lo scenario che apre è inquietante, la descrizione efficace…

La misurazione, da una parte, definisce in modo esatto ogni aspetto di un luogo, e in quanto tale ne fissa le coordinate e l’identità: dall’altra lo fa in un linguaggio costitutivamente generico, che astrae da ogni carattere specifico per concentrarsi sulle grandezze numeriche. La quantificazione dello spazio è il primo passo della sua messa a reddito, allude alla produttività e al valore; anche in questo caso, Vitone tematizza il processo di omologazione che le forze economiche impongono ai territori.[v]

Faccio un po’ di resistenza a quest’analisi, ma ne riconosco pienamente le ragioni. Qui soprattutto rientrano in gioco questioni che Vitone ha più volte affrontato nei suoi primi anni di lavoro e che nel tempo non solo non si sono esaurite ma hanno acquisito un peso crescente. La denuncia della perdita di relazione con i luoghi, tracciabile nella crescente omologazione del tessuto urbano, così come l’impoverimento dell’esperienza collettiva, sono temi costanti negli esordi artistici dell’artista. Ciò non toglie che negli anni successivi nel suo lavoro emerga con altrettanta determinazione il desiderio di costruire situazioni d’incontro che danno vita a relazioni vitali e condivise. Penso alla collaborazione con la comunità Rom di Colonia (Der unbestimmte Ort, 1994); o al coinvolgimento dei gruppi di cantori genovesi del Trallallero restituito al PAC attraverso un video che documenta questa performance di una bellezza struggente, e indugia sul pasto come momento di condivisione…

Credo che, nel corso degli anni, nel lavoro di Vitone sia cresciuta via via una forma di attenzione esplicita alla presenza di chi guarda/ascolta/odora/cammina; ovvero che l’artista abbia sviluppato e messo in atto diverse modalità con cui ogni volta rimettere in gioco la relazione che intende costruire con chi incontra il suo lavoro. Ci tengo a sottolineare questo passaggio perché oggi riusciamo a dialogare con il suo lavoro tenendo conto non solo del significato ma portando l’attenzione anche e soprattutto sull’effetto e sull’affetto che questo o quel lavoro produce.

A questo proposito in “Io, Luca Vitone” c’era un respiro, uno sguardo, anche nelle parti che qui non sono riuscita ad affrontare. Anche nella mostra, come nelle opere singole, si percepiva la disponibilità a far vivere il proprio lavoro, senza restare impigliato nel peso della propria storia, ma considerando possibili espansioni, cambiamenti e movimenti che ci restituiscono un presente vivo. Questa dinamica credo che sia tracciabile anche nell’uso combinato di segni e simboli che fa Vitone; e quindi nella ricerca mirata di strategie e riposizionamenti sensibili del lavoro che contribuiscono alla costruzione del suo discorso artistico.

A questo proposito è impossibile non cogliere la valenza sociale e politica della presenza nello stesso spazio del PAC delle bandiere anarchiche (Nulla da dire solo da essere, 2004) e dei segni e simboli del nomadismo dei Rom, nella totale assenza di retorica. Ancora una volta, riporto la descrizione precisa con cui Latronico, sempre nella guida, ha descritto quest’associazione inedita e vitale:

Il riferimento alle comunità nomadi e all’anarchia assume, all’interno di una riflessione sulla perdita topologica, una valenza nuova. L’anarchia è l’idea politica che più di ogni altra rifiuta il potere che ha portato all’omologazione dei luoghi, similmente, il nomadismo è uno stile di vita che ha permesso alla comunità che lo pratica di mantenere le proprie tradizioni e la propria identità svincolandosi da ogni luogo specifico, che altrimenti sarebbe stato appiattito come gli altri. Lo sposalizio ideale operato da Vitone con la sua bandiera è quindi un modo per sottolineare l’affinità di due progetti di resistenza, due possibili strategie di sopravvivenza.[vi]

La mostra si apriva (o volendo si chiudeva) con Souvenir d’Italie (2010): una lapide con su inciso il simbolo della loggia massonica che si contrappone all’elenco degli affiliati alla loggia P2 – sia materialmente (il marmo della lapide è l’opposto della carta utilizzata per l’elenco) sia spazialmente, poiché i due sono posizionati uno di fronte all’altro. La scelta dei materiali e la configurazione spaziale, sommate alla convivenza ambientale con il bianco “sporco” di polvere delle pareti e il pavimento dove si accumulano le impronte, contribuiscono a togliere forza ai simboli, ovvero a riportare una questione che continua a restare irrisolta più vicino a noi.

Infine, la scelta di chi scrive di dare voce ad altre voci è un rimando intenzionale alla coralità nella scrittura e dunque alla coralità di punti di vista sul lavoro che Vitone stesso negli anni ha contribuito a costruire.