E così gira e rigira, su e giù nel Museo del Novecento all’Arengario di Milano, in un ambiente bello, un po’ costretto, che chiede di essere aperto per inglobare tutto il Palazzo Reale e permettere a Milano di competere con città dotate di grandi musei: ecco, appaiono delle “stanze” magiche.

Ambienti degli anni Sessanta: Colombo, De Vecchi, il grande neon di Fontana, il suo soffitto e là in fondo, quasi a chiusura del percorso e del discorso, l’Habitat di Fabro, con le opere che vengono in gran parte dalla sua prima mostra a Milano, quella da Zita Vismara, mai più ripetuta in seguito. Forse uno sbaglio per Luciano, forse un beau geste di Zita verso un giovane artista emigrato da poco. Azzardo: forse lo zampino di Lucio Fontana che avrà detto a Zita: “Ma dài, cosa ti costa, e fagliela una mostra a stó poer fioeu”. Chissà. Fu una mostra che all’epoca passò praticamente inosservata, con lavori che ancor oggi sono considerati difficili; lavori che non trovano una collezione e una collocazione privata, opere da museo e che inutilmente consiglio, ricevendo sempre un gentile rifiuto; lavori non eroici come i piedi, non ricchi come gli attaccapanni, non pieni come le Italie. Poco appariscenti. Minimalisti? Forse, ma non è un difetto, semmai un pregio per opere di un’epoca che azzerava i linguaggi, abbassava i toni, tagliava gli orpelli, reagiva alle tripes dell’Informale, fondava un pensiero.

Insomma nelle gallerie, l’anno millenovecentosessantacinque, trionfava ancora l’Informale, ma i giovani già provavano ad andare oltre. Un Fabro ragazzino (nel 1974 aveva ventotto anni) mette quattro bacchette da Zita Vismara; poi le mostrerà da Pistoi a Torino (Galleria Notizie). Resteranno invendute, naturalmente. Tanto è vero che trovo tutte queste opere nel garage di Pistoi a Radda in Chianti, nel 1986, ancora disponibili. Me le offre per una cicca di tabacco, incluse dieci edizioni del Palladio (“ogni ordine è contemporaneo di ogni altro ordine”…). Porto a casa anche Oggetto con dispositivo per ridurre il peso, da noi amichevolmente chiamata “la stufetta” a causa della sua forma. Poi Mappamondo geodetico. Tautologia, poi la croce e persino la squadra e infine Buco. Ma queste opere, minime più che minimaliste, sono tra le più importanti di Luciano.

È con queste che Fabro fonda il proprio mito, che oggi ho sentito uscire dalle stanze dell’Habitat. Mitiche perché ci giungono da un tempo lontano di un artista raro e difficile, che ha alzato attorno a sé una barriera di intoccabilità. Uno che si dava poco ma che era sempre disponibile, un uomo che rideva di sé prima che degli altri, che metteva ironia e serietà nel proprio lavoro, nei titoli, nei materiali, come se volesse sdrammatizzare temi che invece lasciano pensare al contrario. Per quanto riguarda i titoli, l’understatement è praticato a piene mani, come fanno quelli che sono talmente convinti del proprio operare che cercano di non stravincere.

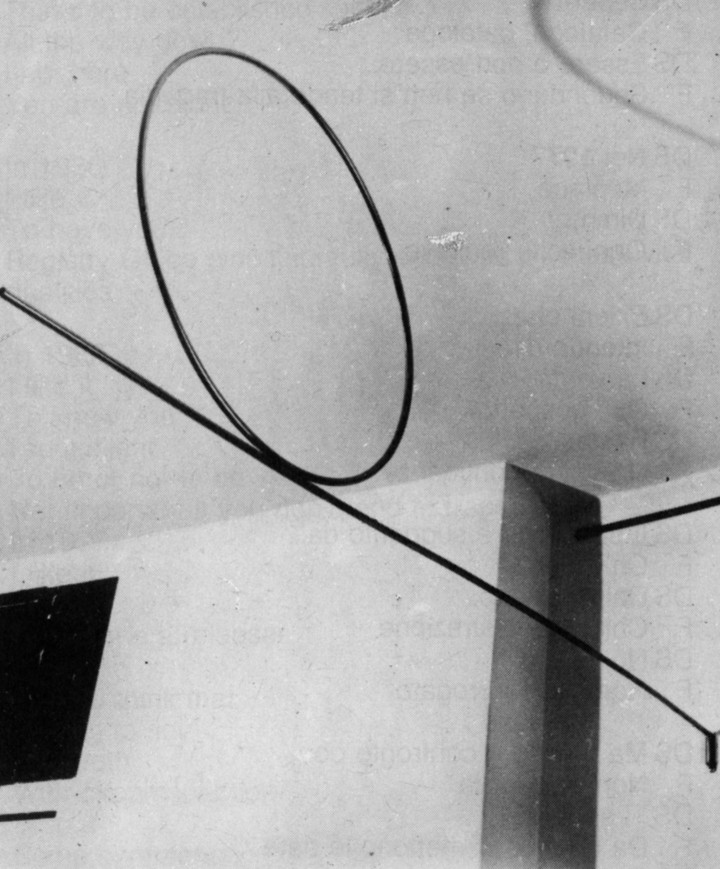

Non so, ma quell’Habitat nel museo milanese oggi mi ha fatto pensare a tutto questo. In fondo, con quattro bacchette rimesse in pista, tre stanze e un po’ di reticella, Fabro ci porge, con quasi niente, quasi tutto. “l.o.s.p.a.z.i.o.” (come sarebbe piaciuto a Paolini), i padiglioni di Dan Graham, le cabanes di Buren, gli ambienti spaziali di Fontana, i cacogoniometrici di Colombo, le gabbie di Icaro, il vuoto di Klein. Una bacchettina esce dal muro e sopra le pesa un cerchietto, tanto che flette sotto il peso. Sarà più importante il cerchio o il dritto? Ma poi, il dritto non è un gran dritto…Una bacchetta se ne sta ritta, ma un po’ sbilenca per l’altra asta orizzontale che fa dubitare di Euclide. Salta fuori una croce. Pare un disegno geometrico di Paolini; la definizione di uno spazio, una presa di misura. Poi con In cubo Luciano farà la croce con il suo corpo. Ancora una bacchetta esce dal muro dritta dritta, ma poi sale su improvvisamente verso il cielo, o almeno, verso il cielino: anche qui, con buona pace della geometria delle scuole medie, Fabro inventa una squadra che non quadra. Due ferri piatti escono da due pareti che si affrontano, paiono cercarsi ma non si trovano. Li hanno tagliati di sguincio e, zak! Si evitano per un pelo.

Me lo vedo, Luciano, a parlarne, “Eh, eh” (poi fuori tutti i 36 denti), e poi ancora “eh, eh, mica facile trovare un punto d’incontro…”.

Eppure queste quattro bacchette, messe lì con apparente nonchalance, sono il punctum di questo nuovo museo ancora disperatamente piccolo; messe alla fine del percorso, quasi ne invocano la continuazione. Aveva ragione Arturo Martini, finita una scultura se ne fa un’altra, come con i papi. Fabro cambia la scultura, con pochi altri giovani artisti di quegli anni e questo Habitat delicato se ne sta lì alla fine (provvisoria) di un museo troppo piccolo per le ambizioni di una città che si vuole grande, e che quindi dovrebbe pensare in grande. Una città che dovrebbe buttare giù quel diaframma verso l’enorme Palazzo Reale, teatro di mostre spesso inutili. Quel palazzo che ormai speriamo diventi sede unica del museo milanese, con tutto il fantastico XX secolo italiano che spinge e chiede visibilità. Capitale morale? Ma non bastano le parole. Servono momenti e luoghi simbolici. Se non ora quando?