Se penso al lavoro di Luigi Ontani (Vergato [BO], 1943; vive a Roma) non vedo un percorso lineare, ma piuttosto un tessuto cangiante, un intreccio di fili che creano un organismo vivente. Dentro il suo lavoro ci perdiamo in un delirio che profuma di vento estivo. Il suo universo fa venire le vertigini e a voler correre dietro a tutto mi sembra che per un attimo mi manchi il fiato. La sua arte è sottilmente pericolosa, ci potrei anche perdere la testa. Ama depistare: le sue immagini sono miraggi e inganni visivi. Ci seduce e ci abbandona, appare e scompare.

Per avvicinarci gradualmente al suo universo, viene naturale pensare ai concetti di margine e contorno. Penso ad esempio alle cornici dorate delle fotografie o degli acquerelli, dove Ontani recupera la tecnica della doratura lignea. Appaiono come astratte schegge di luce e lembi di spazio infinito; disegnano una sorta di confine per isolare le sue icone dal mondo – come se si contornasse sempre gli occhi di oro. C’è tanto oro nella sua vita.

Non a caso intitola un suo lavoro Autoritratto in cartamodelli dorati (1980-81). I cartamodelli di un suo abito sono appesi a muro. Diventano quadri incisi, come geroglifici che raccontano una storia. Una di queste forme però si materializza in un legno dorato, posato a terra, come una scatola che conteneva tutti i cartamodelli ora appesi; assomiglia a un cembalo antico, con il coperchio tenuto aperto da una piccola asta dorata. Sembra che esca musica da quest’abito.

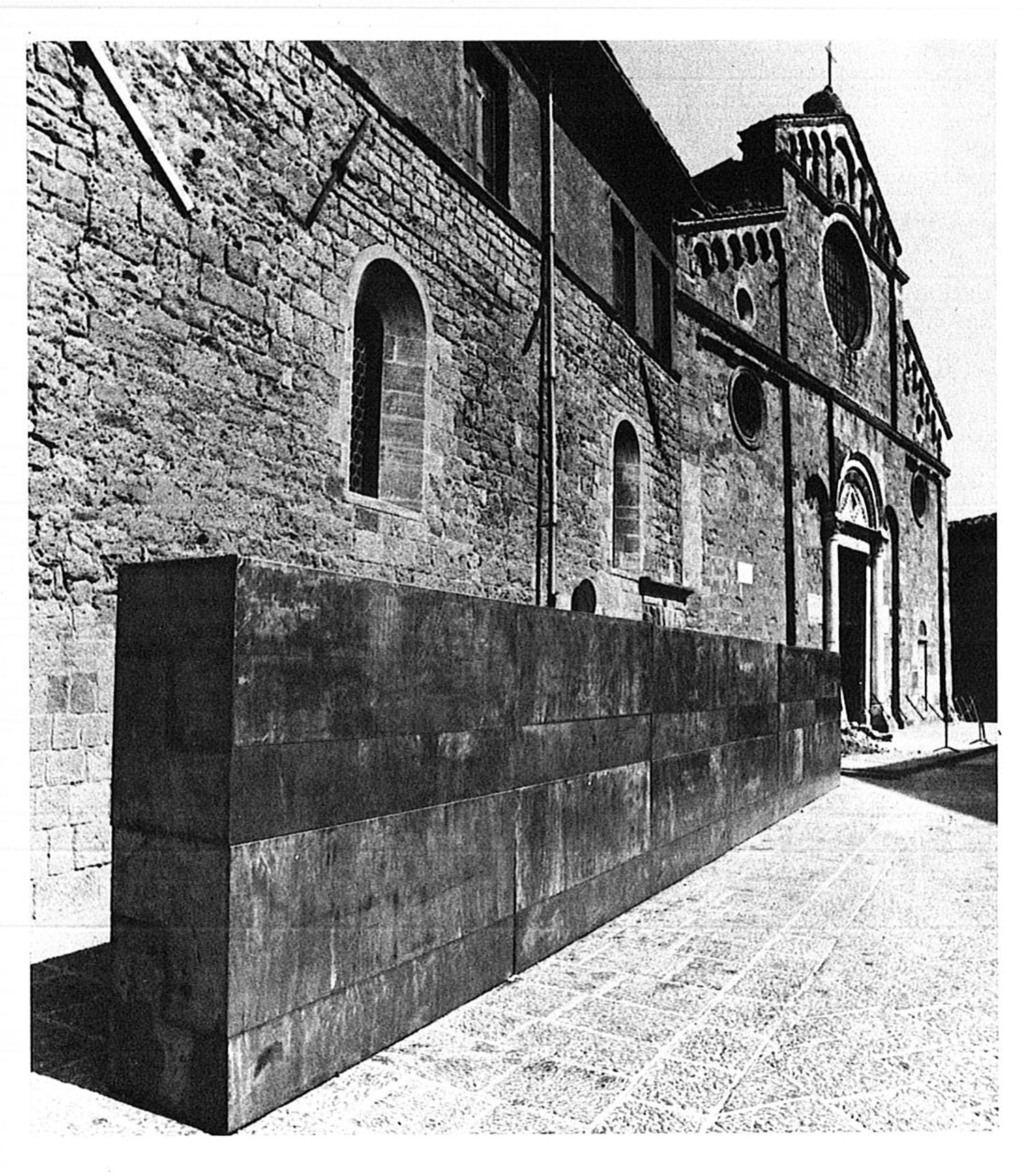

Il suo è un corpo a corpo tra la scultura e la nudità. Nelle sue prime mostre, come quella alla Galleria San Petronio di Bologna (1967), espone gli Oggetti pleonastici: né scultura, né pittura, né design. Mi ricordano le forme de L’isola dei giocattoli (1930) di Alberto Savinio, che noi tutti avremmo voluto avere da bambini. Anche nella mostra alla Galleria San Fedele di Milano (1970), presenta delle sculture in gommapiuma e cartone ondulato ritagliato in forme ludiche, a zig zag: sembra lo sciamano di Vergato che trasforma materiali poveri in corazze, maschere, collane, aquiloni, leggii, serpenti ecc. In questo caso le sue sculture sono piani leggeri che aprono porte verso altre dimensioni. Le opere, così disposte, vengono a creare un ambiente chiamato La stanza delle similitudini, omaggio a Michel Foucault. La foto dell’artista che indossa queste sculture abitabili diventa la copertina del catalogo di quella mostra. Il suo corpo adornato si carica di una forza rituale che va aldilà delle sculture stesse. L’attenzione dall’oggetto si posa sul corpo, sul suo posare.

A Torino, dove ha fatto il militare, Ontani visita le mostre dell’Arte povera e frequenta gli artisti concettuali. Me lo immagino vestito da soldato che entra ed esce dalle gallerie d’arte, come un tableau vivant. Marciando, andava già fuori tempo. Mi piacerebbe vedere delle sue fotografie vestito da militare. A Torino alla LP/220 di Franz Paludetto realizza nel 1974 un tableau vivant dove diventa Gianduja, proiettando sul suo corpo la scritta FIAT durante il tramonto. In un’intervista, Paludetto ha affermato che i torinesi non hanno colto l’ironia della sua azione.

Quando frequentava il corso di nudo all’Accademia di Bologna faceva il pendolare tra Vergato e Bologna, nelle stesse zone dove viveva e lavorava Giorgio Morandi. Tra il 1965 e il 1970 vive anni intensi: inizia ad usare il Super 8 negli spazi dello studio Bentivoglio, tenuto da Vasco Bendini, Pierpaolo Calzolari e suo fratello Lamberto, registrando in tempo reale, in bianco e nero, a camera fissa, varie azioni tra cui: Svenimenti (1969), Saccombrello (1969), Tetto (1969) e MontOvolo (1969). Queste azioni hanno un’ingenuità e un’innocenza giovanile che le rende uniche. Sono ipnotizzato e riguardo ossessivamente la sua performance/video Tetto (1969): è come se ci suggerisca che il tetto di casa nostra siamo noi, il nostro corpo orizzontale diventa un tetto umano, un paesaggio che trema d’incertezza, ma che si fa anche corazza medievale.

Se prendo a caso uno dei suoi titoli e comincio a ripeterlo mi sembra quasi un mantra. Viaggio Miraggio Globale Villaggio, Viaggio Miraggio Globale Villaggio, Viaggio Miraggio Globale Villaggio, Viaggio Miraggio Globale Villaggio, Viaggio Miraggio Globale Villaggio, Viaggio Miraggio Globale Villaggio. È il titolo dell’opera che ha presentato alla Biennale di Venezia del 1995. Ha un fare da paroliere, come se inventasse la sua lingua; rima le parole che compone come degli scioglilingua. I suoi titoli sono pianeti parlanti: suoni, formule magiche, parole spezzate e riunite. Parte dalle parole per arrivare alle immagini dei suoi lavori. Immagino uno spettacolo teatrale o una canzone scritta partendo dai suoi titoli e interpretata da Bjork che lo ha citato nella cover di “Volta”.

Il suo batticuore temporale e i suoi sdoppiamenti sono per noi identità condivisibili. Senza nessuna fatica incarna: Ange Infidèle, Tell il giovane, Mayagoya, Leonardo, Raffaello, Pinocchio, Dante, Olimpo, Bacchino, Eros, i Prigioni, l’Angelo dell’annunciazione, l’indiano, il cavaliere anonimo, l’ermafrodito, Ecce Homo, Pulcinella, Adamo ed Eva, Leda e il cigno, Heliogabalus – un elenco che potrebbe continuare all’infinito. Il suo volto antico da angelo è già di per sé una maschera. La sua inespressività mi ricorda Buster Keaton. Nel guardare le sue fotografie è come se indossassimo il suo volto. Forse da piccolo era capriccioso, amava travestirsi davanti agli specchi di casa e giocare a nascondino con sua sorella Tullia.

Mi viene in mente un lavoro non molto conosciuto, ma che trovo ingenuamente folle, di un’ironia leggera, sottile e metafisica: Tavolozza – Autoritratto con colori viventi (1969), una fotografia del maestro che impugna una tavolozza, mentre indossa un maglione di lana con righe astratte – ricorda un quadro di Mondrian – che, se non sbaglio, realizzò ai ferri sua sorella Tullia, su suo disegno. Sulla tavolozza ha incollato le immagini dei visi di persone che hanno per cognome un colore, ad esempio Giuseppe Rosa, Michela Blu, Davide Marrone. Ha trovato questi nomi sull’elenco telefonico, li ha chiamati e ha chiesto loro di inviargli una loro foto.

Il suo sguardo è rivolto al passato, ma il vento lo volge al futuro come l’Angelus Novus di Walter Benjamin. È un essere senza tempo che viaggia nell’abisso di se stesso. Frequenta la storia come se volasse sopra di essa usando uno dei suoi Tappeti volanti (1975). Evoca le mitologie classiche e orientali, le favole e il folklore. Viaggia sia nel tempo, che nello spazio – tra India, Bali e lo Sri Lanka. La sua idea di viaggio nasce già da Vergato, lo immagino con i suoi amici che andava alla Rocchetta Mattei, costruita dal conte Cesare Mattei attorno al 1850: una sorta di castello incantato, con cupole a cipolla, forme e colori dal gusto orientale, neogotico e moresco, come un ufo sovietico atterrato sulla collina del Montovolo. Forse da bambino quell’architettura ha segnato il suo voler viaggiare verso l’Oriente… Forse dal paesello dove è nato, paradossalmente, non è mai partito.

Il Villino RomAmor di Vergato è il suo lento ritorno a casa, il suo ventre materno. Ci accoglie all’ingresso un bassorilievo di un centauro ermafrodito a due teste: la sua e quella di sua sorella Tullia, che vive con lui come una vestale. Vedo il Villino come un’opera d’arte totale, una casa delle meraviglie, una giostra che gira su se stessa, senza fine, piena, così piena da farci svenire. Io ci farei un libro di elenchi vertiginosi, un po’ come La vertigine della lista di Umberto Eco. Potrei impazzire nell’elencare tutto quello che contiene; è una casa con stanze tematiche, per certi versi come il Vittoriale di Gabriele D’Annunzio. Ci sono: opere fotografiche, ceramiche, tendaggi, statue, lampadari in vetro, acquerelli, immagini allegoriche, biblioteche piene dove i libri sono tante Torri di Babele, oggetti provenienti dai suoi viaggi in oriente, mobili utili e inutili – perfino i water nei bagni hanno visi in ceramica. All’esterno ci sono: fontane, labirinti a forma di ontano con uova pineali, colonne, balaustre, obelischi dedicati all’albero. Il villino è un organo vivo, è una casa dove il suo spirito aleggia ovunque.

Nel Villino RomAmor, e nella sua casa a Roma, troviamo il letto che ha progettato chiamato ElioEndimio (1984-86) da Heliogabalus, imperatore romano devoto al culto del Dio Sole. La testiera raffigura un grande sole alato in oro, Helios; al centro si trova un occhio luminoso, un terzo occhio pineale presupposto dell’intuito e della chiaroveggenza. La pediera è una luna argentata chiamata Endimione. È un letto da re – un letto da Re Sole. Mi piacerebbe dormirci, forse al contrario, con la testa verso la luna e i piedi verso il sole per tentare di sognare con i suoi occhi. È così produttivo nel creare che forse dorme ad occhi aperti. È un letto alchemico ed esoterico dove prendere il sole metafisico dell’arte.

“La mia pittura è la mia scrittura” afferma. Infatti i suoi acquerelli sembrano amplificare le curve della sua grafia, tracciata rigorosamente usando una stilografica. Sono allegorie, visioni mistiche e spontanee, metamorfosi visive, sculture/maschere disegnate. È spesso presente nei suoi disegni come se fossero sogni di sogni, specchi di specchi; fa danzare le forme e i colori, fa della sua vita pittura. La sua pittura non ha volume, tutto pare che si schiacci nei miei occhi. Stavo pensando a Seduto, sedato, sodato, sondato, non sudato né soldato (2003), Mille GandhArti Auroborambivolante (2003), Cent’Auro, Centurione con Adone et Airone a RomAmor (2003) , PinOcchiO et GePETTO (1979). Le tinte vive evocano i colori della deposizione del Pontormo e mi riportano all’odore fresco degli agrumi. Sono colori mentali, estivi, memorie evanescenti, cangianti: i verdi, i rosa, gli aranci, gli azzurri. So che possiede tutta la collana “I maestri del colore” della Fabbri Editore. Sogno un nuovo numero della collana dedicato a lui e al suo senso del colore.

Ama mischiare le carte. Le pose dei suoi tableaux vivants non sono né pittura, né teatro, né performance. Quando vedo questi lavori lo sguardo è intrappolato in un tempo immobile, come se da quelle pose non si fosse mai spostato, quasi fosse ancora nell’opera. Mi vengono in mente tra i tanti Teofania (1969), CandelOro (1969-70), Bacchino (1970), Ecce Homo (1970), EvAdamo (1973), Olimpo (1975) e Annunciazione (1970). È una sorta di cantore dell’immobilità, come se le sue pose vivano ancora nella loro fissità, creando una certa pace. Sono degli autoscatti ideali dove non sento la presenza del fotografo e non sento neppure un travestimento: l’abito, l’identità che di volta in volta indossa fa parte del suo DNA. Non c’è nessuna fatica nel posare, e in questa naturalezza vedo il suo senso del classico. È come quando vedi un fiore in un prato, non senti la sua fatica di farsi fiore, è lì. Le sue immedesimazioni sono degli innamoramenti a prima vista.

Trovo dolce che uno dei primi d’après sia stato fatto nel bosco vicino alla sua terra natia, dove si pensa sia nato anche Guido Reni. Mi riferisco a San Sebastiano nel bosco di Calvenzano, d’après Guido Reni (1970). Non è mai mimetico fino alla fine. È come se quelle opere ce le fa “dimenticare a memoria”, utilizzando un’espressione cara ad Agnetti. L’imperfezione dagli autentici, l’imperfezione dall’antico sono sue complici; i maestri della pittura amici di famiglia. È come se sul suo volto fossero impresse tutte le pose e le sue esperienze d’après. Posso vederci: SabineRatto, d’après David (1974) e i d’après di Annibale Carracci, Caravaggio, Tintoretto, Guercino, Michelangelo e La Tour – tutti insieme. In un certo qual modo ontanizza la storia dell’arte. Il palco di un teatro è troppo stretto per lui, è un teatro itinerante, viaggia tra il bosco di Calvenzano, la collina del Montovolo, l’India, il mondo.

Le sue pose sono sacrali, ripete in modo differente dei riti. Nella galleria di Fabio Sargentini tra il 1974 e il 1976 realizza i suoi tableaux vivants dal vivo: diventa Dracula per una notte, è Tarzan, Don Chisciotte della Mancia, Don Giovanni, Superman, San Sebastiano… Per poter andare in America si veste da Cristoforo Colombo; si è fatto accompagnare in aereo da Sargentini, tra gli applausi del corpo di volo. Crea distanze, crea ambienti fatti di proiezioni, suoni naturali e corpo. Le sue azioni non hanno nulla di ginnico, non c’è sudore né violenza, apparentemente non c’è fatica, ma tempi sospesi, come se trattenesse il fiato, in un tentativo impossibile e malinconico di congelare il tempo stesso, come se d’ora in poi sarà sempre così. Le sue azioni diventano, in un certo senso, eterne.

Nella maschera ritrovo quella sacralità che è presente nei suoi tableaux vivants. Vedo infiniti Luigi in un unico volto. Dalla metà degli anni Settanta questo suo amore per la maschera lo ha portato a viaggiare nel mondo: in Indonesia, Giappone, Messico, Burkina Faso, India, Sri Lanka, Bali, Tirolo e Mali. A Bali collabora con gli artigiani locali che gli mostrano tecniche antiche per realizzare le sue maschere usando il legno Pule. I nomi che da alle maschere sono composti da più parole che uniscono varie simbologie e miti: Arca, Pinealissima, Pinocchio, Ho un diavolo per capello, Ganesa, AdamoEva, San Sebastiano, solo per citarne alcuni. Mi piacerebbe curare una mostra con due ambienti: uno suo e uno di Joan Jonas, sua amica da quando si sono incontrati a New York.

Le sue numerose ErmEstetiche, colorate come le sculture classiche, mi sembrano dei sarcofagi egizi messi in piedi. Sono calchi bifronti del suo volto, metà animale, metà umano, metà di tutto. I basamenti in ceramica sembrano dischi volanti. Tra loro e la terra ci passa uno spiffero d’aria come sotto le porte d’ingresso delle vecchie case. Sono indizi, simboli sovrapposti, idoli folkloristici dove unisce la cultura bassa a quella alta. DadAndroginErmete (1987), PavonDante (1995), San SebastianoSagittario (1995), ZarathustrAsso (1996), POLLOck (1996). Sono soprammobili giganti, sono miti segreti e contemporanei. Durante la sua ultima mostra all’Accademia di San Luca, a Roma, le ha disposte nelle nicchie che salgono lungo la scala a spirale del Borromini. E quelle nicchie sembravano in attesa delle sue ErmEstetiche.

Forse sono influenzato dai suoi progetti impossibili, come prendere parte a un volo spaziale o andare in un sottomarino. L’altra notte ho sognato di vedere un automa gigante, un carro Ontani al prossimo Carnevale di Viareggio, tutto di cartapesta. Al centro vi era un centauro con il suo volto, metà uomo e metà cavallo, come il suo segno zodiacale, il Sagittario, che muoveva la testa. C’era la metà di tutto: metà umano, metà animale, metà divino, metà uomo, metà donna, metà adulto, metà anziano, metà demone, metà orientale, metà occidentale. Alla fine della parata si trasformava in una grande nave e poi scompariva in mare.

L’India si respira anche nel lavoro fotografico En route vers l’Inde, d’après Pierre Loti (1978), omaggio a Pierre Loti, lo scrittore ed esploratore francese. Nei suoi primi viaggi in India nel 1970 Ontani aveva con sé il libro di Loti che lo ha aiutato a prendere confidenza con questo paese. Comincia a unire la cultura indiana con quella occidentale creando nuovi miti: Shiva e Krishna si incontrano con Narciso; riprende l’elefantino Ganesh; Medusa e San Sebastiano si fanno indiani. Dall’India riprende anche la tecnica di acquerellare le fotografie, come nella tradizione tipica locale di colorare le fotografie matrimoniali. Mi stavo immaginando un Ontani arabo…

Guardando il suo GaneshaMusa (1998-2000) al LAC di Lugano, mi è venuta voglia di salirci sopra. Sulla scultura siede lui, a quattro metri d’altezza, nelle vesti di una guida spirituale Sadhu. Trasporta una macchina fotografica, un tamburello e uno scalpello: celebra le Muse e le arti. Sulle sue spalle è appollaiato un piccolo cupido con in testa un ombrellino. Vola a metà tra Oriente e Occidente, diventa un enigma estetico, un’allegoria fantastica. GaneshaMusa è un gigantesco “ibridolo” coperto d’oro, di bronzo e platino, un po’ animale, un po’ umano. L’opera si conclude nella coda che è un pennello multicolore. Mi piacerebbe saltare su con il Maestro e vedere dove mi porta.

Quando attraversa Piazza del Popolo sembra su un grande palcoscenico. Mentre cammina in silenzio sembra che il suo passo sia sospeso da terra, come se camminasse per aria. Dalle sue scarpe di coccodrillo spuntano due piccole ali di Mercurio. Tra me e me pensavo che più cerco di avvicinarmi al suo lavoro e più mi sento perso nella vastità del suo cosmo. È imprendibile, come le storie dei miti. Di fronte ai suoi lavori mi viene da fare il segno della croce, oppure mi sale la voglia matta di rubarli… chissà che qualcuno non l’abbia già fatto.