Rita Selvaggio: Il tempo e la narrativa congelati nell’attimo di un istante; direzioni e intrecci del destino; la memoria e il problema dei margini della rappresentazione. La tua è una pratica che nel corso degli anni ha preso direzioni multiformi. Incominciamo parlando del gesto del tessere e del tuo rapporto con il tessuto. Si vuole che la tessitura sia stata data all’uomo dal ragno. Il mito di Aracne, figlia del tintore Idmone, racconta di quest’abilissima tessitrice della Lidia che ebbe l’ardire di sfidare Atena e fu da questa punita e trasformata in ragno, costretta tutta la vita a filare e a tessere dalla bocca, a conferma proprio del nesso tra tessere e comunicare.

Marion Baruch: La prima scrittura dell’umanità, quando ancora non esisteva l’alfabeto, è stata la trama, l’ordito, il risultato di un intrecciamento di fili. Il fuso delle Parche, il filo di Arianna, la tela di Aracne da te citata, o il filo della necessità di Ananché, rappresentano il mondo del tessere. E i miti tessili hanno sempre fatto da sfondo per capire le relazioni, il trasferimento di conoscenza, il capitale sociale. Il tessuto è anche la nostra seconda pelle, fascia il corpo e lo protegge, è una soglia ma anche un limite. Ho passato tutta la mia vita a tessere: a tessere legami, a mettere in relazione… Tutt’oggi continuo a tentare di definire un dialogo, se pur tra due forze immateriali quali lo spazio e la materia.

RS: Ritagli, brandelli e reliquie, scarti di materiali generati dalla necessità di produzione, come anche fluttuazioni di ruoli e identità. Ufficialmente è l’opera Accumulazione T, presentata nel 2007 in “Le trame di Penelope” alla GAM di Gallarate che segna l’inizio della tua pratica con i tessuti. Era quella una mostra “in progress” che, accanto ad opere compiute, metteva in atto incontri e conferenze dove il pubblico era seduto su un grande accumulo di stoffa. Questo tuo forzare il reale nell’orbita del visivo e questa tua relazione con il tessuto risale a molto lontano se non erro.

MB: Gli intrecci del destino sono davvero imprevedibili. Baruch è un nome di origine sefardita. Non mi sono – purtroppo e con rammarico – mai occupata di capire quando mio nonno fosse arrivato in Romania. Ricordo la leggenda della nostra famiglia, una favola con un finale magico per me bambina. Da ragazzo, mio nonno faceva il garzone in un grande negozio tessile a Timisoara, poi un po’ alla volta ne è diventato il proprietario ed è stato in grado di mandare i figli a studiare a Budapest e a Vienna. Io sono cresciuta in una famiglia borghese agiata, mio padre era medico. E poi il quartiere Sentier a Parigi, con quella sua straordinaria architettura di cui tanto parla Walter Benjamin nel suo libro sui passages, con tutti i suoi grossisti e distributori di tessile, i negozi di stoffe, i piccoli atelier di sartoria, le mercerie… In effetti avevo già incominciato a lavorare con scampoli, avanzi di stoffe, scarti della lavorazione sartoriale dopo il taglio, raccolti proprio in queste strade. E poi, ho ritrovato questo materiale a Gallarate, era qui che mi aspettava. Per me il tessile è un qualcosa che vive e palpita, ne sento l’ineffabilità del respiro o il suo flusso, un flusso continuo che è anche quello dell’intera società. Riflette la storia dell’umanità e, allo stesso tempo, la dimensione sociale del lavoro. Quello che cerco di fare è salvare ciò che è destinato alla sparizione, ad essere perduto per sempre, preservare in qualche modo la fragilità della materia.

RS: I tuoi lavori che utilizzano questo materiale ricordano una spazialità simile a quella dei tagli di Fontana, o le considerazioni di Robert Morris sulle modalità di utilizzare la materia. Guidati da lampi di memoria, sono uno scambio dinamico tra vuoto e pieno.

MB: Oltre alla materia, e le sue varianti, è proprio il vuoto, come anche la linea, il ritmo musicale o la potenzialità del movimento a indicarmi una direzione. Installo i miei frammenti di tessuto leggendo la presenza di un’immagine e di un significato, che vengono poi sottolineati dal titolo dell’opera. Un lavoro che spesso è stato definito “a più voci”, semplici forme che ricordano teatri o brandelli di vita quotidiana; come anche la memoria e il dialogo con gli artisti più amati. Non c’è niente di prevedibile, niente di preparato; a parte il mio gesto non c’è nessun intervento ad alterare la materia.

RS: Sei stata parigina per anni, italiana d’adozione, hai studiato arte a Gerusalemme e hai avuto molte patrie. Una vera cosmopolita. Hai attraversato culture, lingue e storie.

MB: Studiavo arte in Romania. Il nostro unico e obbligatorio soggetto era Stalin, dalla mattina alla sera, solo Stalin. Così nel 1950, raggiungendo mia madre che era una violinista, sono partita per Israele imbarcandomi su una nave. Ricordo che non potevamo portare con noi niente: effetti personali, gioielli, o il semplice orologio, niente. E nonostante questo ero riuscita a nascondere sotto un’ascella un piccolo libro, un livre de poche: era la raccolta di lettere scritte da Van Gogh al fratello Theo. Ho continuato a studiare arte a Gerusalemme, alla Bezalel Academy of Arts e Design, seguendo i corsi di Ardon, un grande pittore che era stato allievo di Klee al Bauhaus; e ho fatto una mostra a Tel Aviv, alla galleria Micra-Studio, presentando dei disegni di grande formato. Sono venuta in Italia nel ’54, a Roma, grazie a una borsa di studio e inseguendo il mito di Giotto e dei maestri dell’arte italiana. Quello fu un grande errore: venni talmente travolta e sopraffatta dalla bellezza della città da non riuscire a fare un granché. Di fatto all’inizio dipingevo. Nella seconda metà degli anni Settanta quando dipingere non era così cool, avevo fatto ad esempio una serie di piccoli ritratti su cartone di Rembrandt che cercavano di simulare la tecnica pittorica, così eclettica, tipica di questo grande artista. L’avevo chiamata L.H.O.O.Q., il gioco di parole con cui Duchamp aveva titolato il suo ready-made con il ritratto di Monna Lisa. Letteralmente in francese, come ben sappiamo, vuol dire: “lei ha caldo al culo”; ma nel mio caso quel “lei” si riferiva a me stessa che spendevo tempo a mimare la pittura dell’eminente maestro. Poi ho incominciato a fare della scultura… Mi piace tenere insieme questi due ambiti, la superficie e lo spazio. Chiamo infatti i miei lavori “Pitture-Sculture”, o meglio, sono pittura che si serve del gesto. Agli inizi, quello che mi interessava era, più che altro, la ricerca di un linguaggio contemporaneo all’interno di generi artistici consolidati.

RS: Inizi a lavorare a Milano con la galleria di Luciano Inga Pin nel 1989 creando una ditta fittizia che era regolarmente immatricolata alla Camera di Commercio di Varese. Name Diffusion, era la tua firma, uno pseudonimo e una pratica. Progettavi opere e oggetti che venivano prodotti da aziende reali, una sorta di eco di una soggettività scomposta e scomponibile. Sono gli anni di quella che Nicholas Bourriaud aveva teorizzato come “arte relazionale”, dell’artista come “operatore di segni”, del politico e del sociale; anni in cui l’oggetto d’arte si trasforma in un luogo di dialogo e di confronto. Una pratica dove ad assumere centralità è piuttosto il processo, la scoperta dell’altro, l’incontro. Un agire che, sottoponendosi a dei tempi di durata e ad un campo senza un “io”, impersonale, coglie la genesi dinamica del senso dagli stati di cose e dagli eventi.

MB: Name Diffusion sviluppava dei progetti partecipativi e proponeva un approccio collettivo alla creazione, basato su incontri e scambi. Un marchio generico che, all’interno del contesto dell’arte –sempre contrassegnato e convalidato da una firma o da un’autorialità – solleva la questione dell’attribuzione opponendo a questa un concetto di astrazione. Name Diffusion viene invitata ad esempio alla collettiva “Business Art Business”, tenutasi nel 1993 al Museo Gröningen, in Olanda, presentando una sorta di showroom con i propri articoli esposti su degli appendiabiti. Ricordo ancora il catalogo, mimava una scatola di pizza stampata in nero e argento e conteneva dei cataloghi individuali tutti diversi tra loro, uno per ogni gruppo di artisti. In effetti, ritorno a firmare i miei progetti relazionali con il mio nome intorno al 2009 a Parigi, organizzando delle vere e proprie spedizioni nel Sentier, con persone d’etnie e nazionalità diverse. La collecte des chûtes e Parischûtes erano azioni collettive in cui i partecipanti raccoglievano scarti di stoffa dalla poubelle [pattumiera] o che erano ammassati sui marciapiedi per comporre poi oggetti tessili unici, intrecciando, annodando, assemblando in diversi modi i tessuti raccolti. Una sorta d’arte urbana “inorganica”, come venne definita al tempo. Più in generale, si trattava di attività legate a questioni di mobilità, di globalizzazione migratoria, d’esilio, in cui ogni partecipante trovava il proprio specifico ruolo. E ancora, Bordercartograph, La Fête des Langues, Displacement_for, Le jeu du Tapis Volant (in collaborazione con Arben Iljazi e Myriam Rambach), Bibliomail ecc. – tutte opere partecipative, laboratori, atelier, che incomincio a sviluppare già intorno al 2002. In molti casi si trattava di mettere in relazione anche pratiche artistiche e culturali.

RS: Nel tuo lavoro, c’è sempre un nucleo di vuoto, di attesa. Nell’attesa non c’è incertezza, è un vuoto che attende l’opera, la notte che cerca il giorno aspettando la comparsa degli eventi e l’equilibrio dell’anima mattinale, quando il tempo fluisce verso un significato che bisogna scoprire. Una mostra da Luciano Inga Pin si intitolava proprio “Doppio Morgen” (1996) e sempre allo stand di questa stessa galleria per la fiera di Basilea, anni prima, avevi presentato Monitor, una sorta di cornice di legno che conteneva il vetro e nient’altro, dietro semplicemente il muro, il grande vuoto del muro incorniciato.

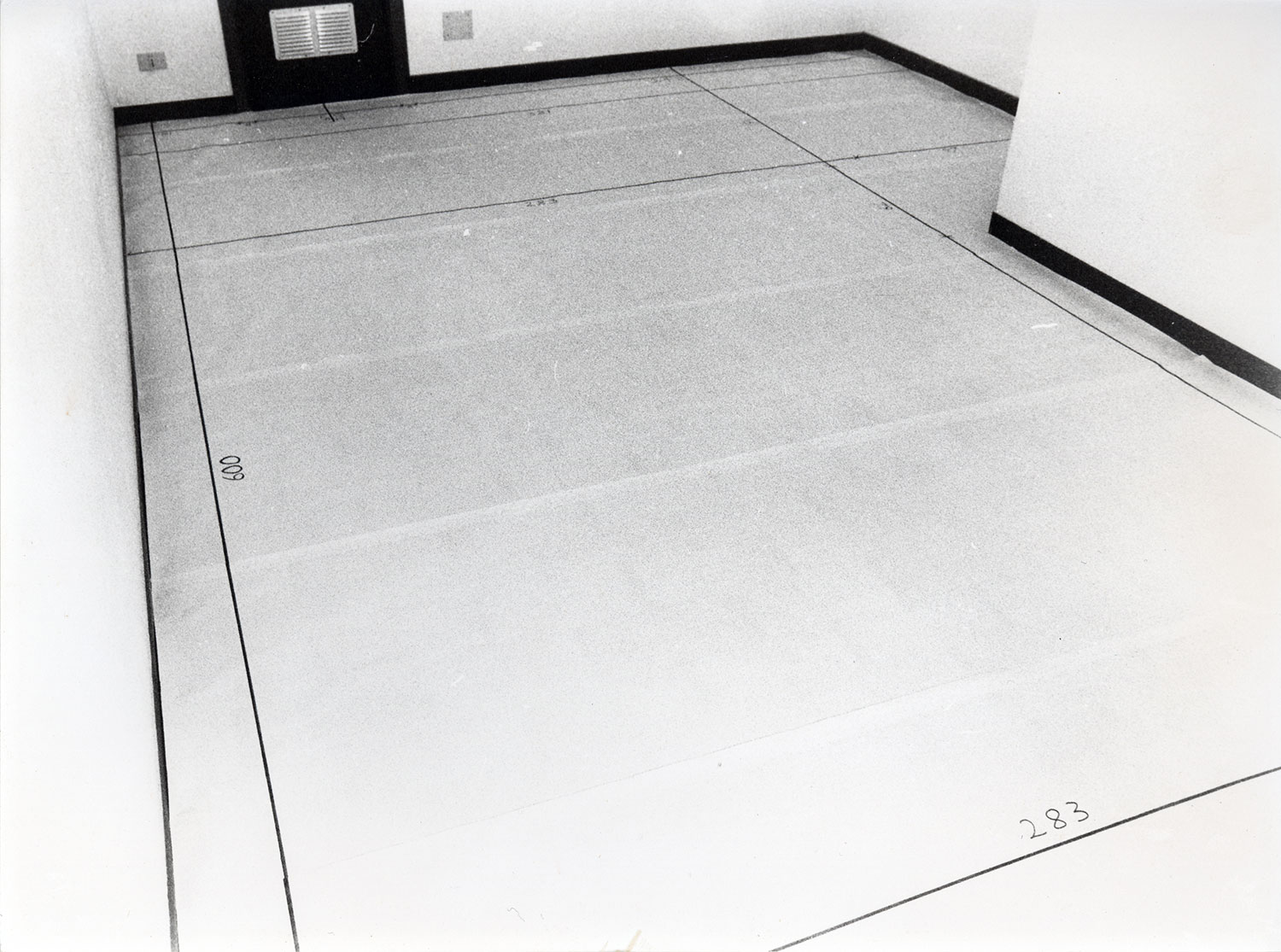

MB: Ho chiamato certe opere in cui il soggetto è questo vuoto Attraversare i muri e, ancora, il vuoto è fondamentale nella serie di incontri di Une chambre vide che faceva parte della trilogia Mon corps où es-tu? (2009). Avevo infatti svuotato una stanza del mio piccolo appartamento di Parigi in Rue Sorbier, nel XX arrondissement, e questa era diventata un luogo di ritrovo. Distribuivo un piccolo annuncio e aprivo la mia casa a chiunque rispondesse, accoglievo stranieri, rifugiati politici, migranti, persone che parlavano altre lingue, chiunque. Mi piaceva donare uno spazio della mia intimità a uno sconosciuto, stare seduti sul parquet a guardare il pezzo di cielo incorniciato dal vuoto della finestra. C’era la plage du soleil, la plage de la lune, il cielo osservato con sguardo snebbiato nelle sue incessanti metamorfosi.

RS: Questa nozione di vuoto era già presente in alcuni lavori della fine degli anni Sessanta. Mi riferisco in modo particolare a Contenitore-Ambiente (1969) o all’Abito-Contenitore (1970) fotografate da Berengo Gardin grazie ad A.G. Fronzoni.

MB: Nutrivo un forte desiderio di rotolare. Contenitore-Ambiente era un lavoro nato grazie al Ron Ron, la seduta prodotta poi da Simon Gavina nel 1971, una palla di peluche nero accessoriata di coda e con un nome che ricorda il suono delle fusa del gatto. Avevo fatto una mostra alla galleria Domus, a Milano; e, a complemento di questa, pensato a una performance in cui delle persone erano racchiuse in delle sfere trasparenti e, come in un grande utero o in una bolla d’aria, rotolavano in via Manzoni impedendo lo scorrere del traffico e riuscendo a bloccare anche il tram. Personalmente, non sono mai entrata nella palla, mentre ho invece indossato in una sorta di happening l’Abito-Contenitore. Mi copriva la testa e tutto il corpo. E, così vestita, ho sfilato in via Montenapoleone, la più importante strada della moda a Milano. Mi venne allora dedicata la copertina del settimanale Panorama. Il mio è sempre stato un lavoro al femminile, lo stare attenti alla caduta dei fili, l’adeguarsi alla sensibilità del tessuto e alle sue impermanenti leggi di gravità.

Ancora oggi Marion Baruch cerca l’immacolata esperienza del mattino. Non vi può essere mattino se non nel rifiuto decisivo della notte, anche se spesso i confini sono solo un errore concettuale e le albe, come scriveva Rimbaud, possono essere strazianti.