Siamo tutti volutamente clandestini, marginalizzati ed esclusi nei nostri sentimenti, nei nostri desideri e nel nostro lavoro? Naturalmente no. Non tutti hanno intrapreso la stessa strada di Maurizio Cattelan. La nostra, naturalmente, è una strada più conveniente, più tranquilla e più sicura grazie alla consolatoria accettazione del nostro equilibrio psicologico che ci porta a cercare di integrarci all’interno del sistema — di qualsiasi sistema si tratti —, mescolandoci a esso con pigra indifferenza e svegliandoci dal torpore solo per sentenziare con un minimo di “sano” moralismo.

Quello che rafforza il lavoro di Cattelan è un desiderio di interagire attivamente con la realtà senza mai subirla passivamente. Ciò che si mostra come mera critica sociale rende tutto più interessante, non per il suo pretesto di universalità o politicizzazione ma, paradossalmente, per il suo opposto: la sua capacità di rispettare le esigenze personali dell’artista. Ogni volta, il disagio sembra emergere da un particolare aspetto della realtà. Il suo lavoro è un’indagine basata su contatti diretti con le persone e su oggetti senza mediazione; pensiamo per esempio a quando ha invitato cento candidati a competere per una borsa di studio, il cui premio sarebbe stato non esporre per un anno. Cattelan vive nella (impercettibilmente) velata speranza di non essere mai premiato, arrivando a suggerire alle persone sul giornale, alla vigilia delle elezioni, di “conservare” il loro voto. In questo senso, Cattelan non è alla ricerca di soluzioni a problemi sociali; piuttosto, segue semplicemente la sua strada evitando (o, molto più spesso, trattando ironicamente) i cliché e i modelli cui noi abitualmente siamo completamente sottomessi.

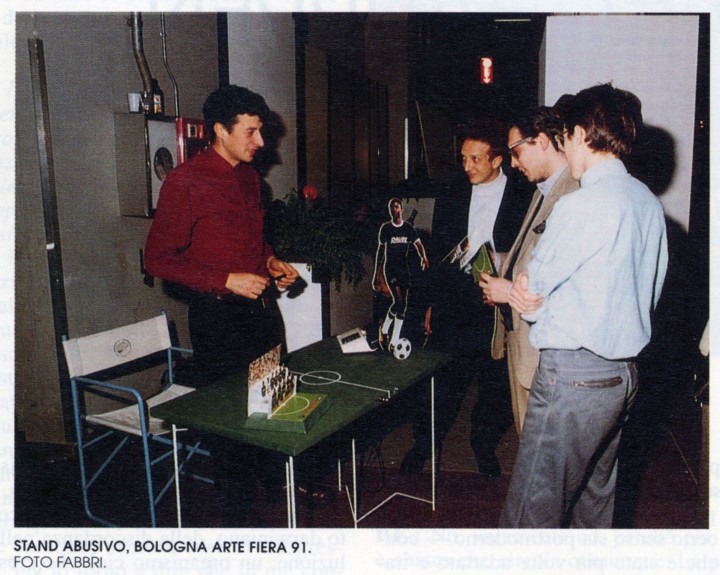

Quella di Cattelan è un’irrispettosa interpretazione del piccolo circuito dei sistemi di linguaggio, specialmente quello dell’arte, come per esempio quando ha allestito uno stand abusivo alla Fiera di Bologna e ha presentato una squadra di calcio, organizzata e sponsorizzata dall’artista stesso, composta interamente di immigrati africani. Questo è certamente un modo di guardare al mercato dell’arte (includendo il dramma degli immigrati clandestini in Italia) sotto una nuova luce, usando come punto di partenza i bisogni di ognuno e quelli delle persone che abbiamo intorno. Il problema è affrontato non giudicandolo dall’esterno ma penetrando delicatamente all’interno di esso e giocando con le sue ramificazioni e, al contempo, negando la solidarietà, mettendo a repentaglio ogni convinzione che la soluzione adottata sia la migliore. L’artista non ha paura di aver fatto ricorso alla messa in mostra delle proprie angosce e debolezze, come per esempio nel suo lavoro al Castello di Rivara, nel quale ha mostrato le tracce della sua fuga dalle limitazioni imposte dalla legge: lenzuola annodate appese dalla finestra, una classica immagine cinematografica della “fuga dal carcere”. Come in tutte le mostre di Cattelan, siamo invitati e riflettere, partendo da noi stessi, sull’intolleranza ancora percepita (speriamo?) quando messa a confronto con una gabbia.