Hou Hanru: La parola gioca un ruolo chiave nel tuo lavoro. Da una parte, le frasi che scegli affrontano essenzialmente il dilemma della percezione visiva, il desiderio di capire il mondo attraverso l’esperienza ottica e i limiti inevitabili di questo modo di percepire. Dall’altra parte, il messaggio dei tuoi testi è sempre estremamente sintetico, fondamentale e minimale, sia in termini di contenuto sia nella forma di rappresentazione. Ci propongono di far proprio il modo di There’s another way of looking at things suggerendo che c’è sempre un’altra maniera di guardare More than meets the eye. Credo che questo possa essere ciò che identifichi il campo e la funzione dell’arte. Puoi approfondire cosa può essere questo Another way o Another space?

Maurizio Nannucci: Percepire il mondo e comprenderlo sono due azioni solitamente interdipendenti. Il mio approccio, come hai appena descritto, è diretto a far coesistere l’aspetto analitico e quello immaginativo, creativo. Si tratta di rendere visibile ciò che non si vede! Non mi interessa tanto proporre modelli quanto aprire a tipologie di comportamento critico. Per questo la mia ricerca non è diretta a modificare le regole, ma a creare riflessioni inedite sulla complessità dei segni e del linguaggio, con cui sono espresse le connessioni e le contraddizioni del mondo. Vedo il mio lavoro come un’indagine sui codici culturali che la nostra società determina e sulla possibilità di modificarli. Per questo la parola “another” evoca la mia relazione con il linguaggio. Si tratta di utilizzarla e praticarla per scoprirne nuove direzioni rispetto alla percezione della realtà o viceversa. Another way o Another space si riferiscono proprio alla necessità di superare i confini per esplorare il mondo e il linguaggio, e di come questi due principi di realtà possano cambiare con la nostra costante interazione. Ho scelto come titolo della mia mostra al MAXXI “Where to start from”. Questa affermazione, che fa parte dell’Anthology, evoca l’idea di un obiettivo sia personale che collettivo, sia spaziale che concettuale. E per mezzo di una rilettura dello spazio architettonico, ho ricreato al MAXXI un nuovo percorso nel quale ho inserito strutture per accogliere opere di differenti anni e di differenti media, come le sequenze fotografiche delle mie azioni performative, le pagine monocrome dei dattilogrammi, le opere al neon e le installazioni site-specific con neon e sonore che entrano in dialogo con lo spazio fisico e il contesto in cui si propongono.

HH: Insieme a queste indagini ontologiche, c’è anche un aspetto nel tuo lavoro che mostra un interesse di tipo sociale come Giardini botanici e Anthology.

MN: Nel caso dei Giardini botanici o di Anthology è presente, in entrambi i lavori, un dialogo e un intreccio tra dimensione quotidiana e universale, come è presente nelle opere in neon che citavi. La differenza, se di differenza formale metodologica vogliamo parlare, consiste (proprio per la natura stessa dell’immagine fotografica di catturare istanti di mondo) nella sua dimensione tassonomica. Per me è importante ricordare che Anthology e Giardini botanici, come anche altri miei lavori fotografici non presenti nella mostra (Lives here e Bag book back per esempio), sono work in progress e non opere chiuse e finite. Il numero delle frasi dell’antologia come quello delle immagini dei giardini botanici, è destinato ad aumentare, ma soprattutto è destinato a mutare il loro modo di manifestarsi. In questi lavori in particolare è importante la continuità e la condivisione delle informazioni che vanno a toccare i concetti di natura e cultura, di spontaneo e artificiale, di razionalità e immaginazione. Non cerco una risposta in un metodo razionale, personalmente trovo risposte nella pratica costante del mio lavoro. La mia domanda non è solo cosa è la conoscenza ma come si può ri-attivarla e per cosa.

HH: Il tuo lavoro si è evoluto in una relazione con l’architettura, con lo spazio urbano e con la dimensione pubblica.

MN: Lavorare con la luce e il colore sui contenuti significanti mi ha dato la possibilità di penetrare la geometria dello spazio; non solo fisicamente, ma anche dilatandolo e aprendolo a percezioni sensoriali e virtuali. Avvertivo la necessità di ridefinire spazialmente il mio lavoro, passando dallo spazio emblematico della pagina bianca a quello architettonico, intendendolo come medium da connettere dialetticamente alla parola. Occupare lo spazio con la parola, che oltre a esprimere un concetto è anche rappresentazione di una forma fisica, fa sì che il testo, abbandonata la dimensione della pagina, diventi ambiente, invada l’architettura, per poi espandersi nel paesaggio urbano, conquistandolo. Da quel momento, la mia riflessione si è spostata da problemi di comunicazione e visibilità linguistica, ovvero di analisi della relazione tra significante e significato o tra segno e immagine, verso soluzioni più articolate che offrissero al fruitore differenti livelli di lettura e interpretazione dell’opera, tanto da un punto di vista mentale quanto estetico. Proprio dal rapporto dialettico che si è stabilito tra il mio lavoro e la dimensione architettonica nascono le collaborazioni con Renzo Piano al Parco della Musica di Roma e con Massimilano Fuksas e Mario Botta. Sono convinto che la riflessione sul linguaggio, pur secondo declinazioni differenti, debba essere anche oggi una parte essenziale del fare arte: l’arte senza comprensione finisce per essere solo un esercizio formale.

HH: Un altro aspetto fondamentale della tua attività è quello legato all’esperienza, che prosegue ancora oggi, degli artist-run spaces, che hai creato insieme ad altri artisti: prima Zona poi Base. Puoi approfondire questo aspetto?

MN: Zona è nata non solo come luogo di scambio e condivisione di esperienze tra artisti, ma anche dalla volontà di aprirsi a proposte creative e a nuove ipotesi organizzative funzionali a un contesto sociale meno circoscritto. Volevamo creare uno spazio autonomo che desse la possibilità di un dibattito aperto, una piattaforma alternativa al sistema istituzionale dell’arte, uno strumento di collegamento con interazioni fluide e orizzontali che oggi, nel mondo della globalizzazione e dei social network, appaiono scontate, ma che in quegli anni rappresentavano una grande sfida e un riferimento necessario. Il mio primo coinvolgimento nella promozione di un collettivo di artisti e nell’attivazione di uno spazio alternativo, che ancora non si chiamava non profit, risale alla fine degli anni Sessanta: eravamo quattro artisti di Firenze e abbiamo deciso di costituire un gruppo e aprire uno spazio espositivo. Dal 1974 fino al 1985, Zona ha avuto un ruolo da protagonista all’interno di un network internazionale di spazi non profit, luoghi di socialità e confronto che con la loro attività proponevano nuove forme artistiche, più dinamiche e innovative, e sperimentazioni in presa diretta di schemi sociali e culturali alternativi.

HH: Questa pratica laboratoriale è presente in molti aspetti del tuo lavoro e sembra quasi che abbia contagiato anche l’assetto del tuo progetto per il MAXXI. Non si tratta di una retrospettiva, ma si avvicina di più alla forma dell’antologia. Come hai concepito lo spazio espositivo in dialogo con i tuoi interventi?

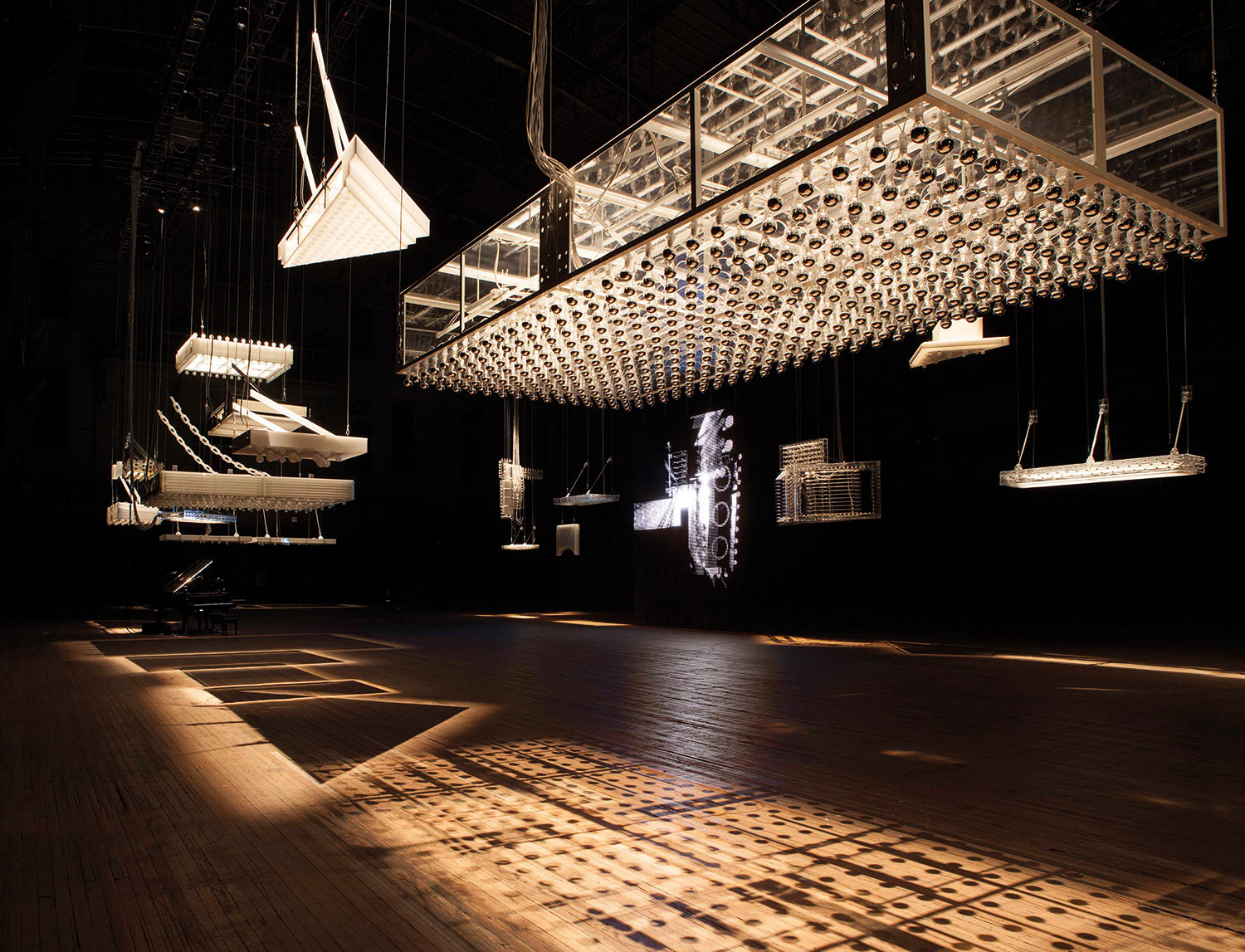

MN: Devo confessare che il primo impatto con lo spazio del MAXXI è stato molto controverso. La continuità di un ambiente unico, i differenti livelli, l’inclinazione delle pareti mi hanno creato non poche perplessità, soprattutto tenendo conto che il mio lavoro è quasi tutto di tipo installativo. Ma proprio questa eterogeneità ha rappresentato per me una vera sfida che alla fine ha stimolato molte riflessioni. Abbandonata l’ipotesi di un’unica grande installazione, lungi dall’idea di sviluppare un percorso cronologico, ho deciso di realizzare un progetto autenticamente policentrico. Ogni opera è pars pro toto, ovvero ha la sua centralità, ma è anche in stretto collegamento con le altre. Ogni parte dialoga con il tutto e viceversa. Da sempre vivo la mia ricerca come un flusso continuo di energia dove la stratificazione di informazioni, concetti e documenti concorrono a creare sempre nuove relazioni a seconda delle diverse informazioni, dei diversi concetti e dei documenti con cui mi trovo a interagire e confrontarmi. È proprio con questo criterio che in mostra entrano in dialogo materiali ben riconoscibili del mio percorso (neon, lavori fotografici, proiezioni di diapositive, opere sonore, libri d’artista, multipli ed ephemera) con lavori inediti. Ho scelto le opere per la loro capacità di dialogare tra loro, di indicare nuovi potenziali narrativi ed esperienziali. Questo approccio mi permette di riflettere più su larga scala su un ampio ventaglio di concetti e di attitudini; ovviamente non secondo un’ottica strettamente normativa ma secondo un’apertura, una dilatazione verso nuovi universi di senso e significato. Il mio lavoro non ha mai cercato “punti di arrivo” definitivi del processo artistico. In questo senso è evidente che il mio intervento al MAXXI è la riformulazione stessa dello spazio in altri percorsi, creati, attivati e trasformati per mezzo delle opere. Un nuovo punto di partenza, un work in progress per suggerire allo spettatore la consapevolezza di far parte di un discorso e di una comunità più ampia. Da qui sono voluto partire; e da qui anche il titolo della mostra: “Where to start from”.

HH: In questo senso puoi raccontare il tuo progetto per la facciata del MAXXI e come immagini il rapporto di questa opera con l’architettura di Zaha Hadid?

MN: Il mio lavoro in neon bianco sulla facciata del MAXXI More than meets the eye è, sì, riferito all’architettura, al museo, all’arte contemporanea e alla cultura, ma è anche un richiamo a prendere coscienza di una propria immaginazione individuale rispetto al concetto universale di conoscenza. È semplice: il progetto vuole andare al di là di dove l’occhio sembra riuscire ad arrivare. C’è più di che quel che l’occhio può, o sembra capace, di vedere… More than meets the eye… Lo sappiamo bene, c’è sempre un altro modo di guardare alle cose, di vedere le cose.