“Cinecittà 2”: a distanza di ventidue anni Mimmo Rotella torna sullo stesso tema, i manifesti del cinema, ma secondo un approccio diverso. Il laceratore-predatore è diventato pittore, o meglio è tornato alla pittura “dopo trent’anni di avanguardia”, come dice egli stesso.

Il manifesto ha giocato un ruolo anche più grande nell’opera di Rotella: quello di catalizzatore visivo. “La pelle dei muri” di Roma, questo sontuoso, precario e patetico rivestimento di carta, di lettere e di colori lo affascina. Ne sonda tutto il prezioso potere di metamorfosi. Questo abito di luce vorrebbe proiettarlo sull’intero corpo di Roma, da un colle all’altro. Le lacerazioni sono merletti e i frammenti di carta strappata brillano come i gioielli più esotici. Nel 1954 Rotella fa il salto, presentando in una mostra di gruppo alla galleria La Salita un manifesto strappato, come fosse un quadro.

La Roma della dolce vita era rimasta profondamente conformista nei suoi gusti estetici. Un manifesto lacerato come un quadro… Un trucco troppo grosso, non poteva andare! Meglio riderne. Quando ho conosciuto Mimmo a Roma nel 1957 nessuno lo prendeva sul serio e mi accompagnarono nel suo studio di Passeggiata Ripetta come fosse dalla donna con la barba o dall’idiota del villaggio. Non era così folle, questo erotomane, grande amante dei ritmi afrocubani e creatore di poemi fonetici “epistaltici” consistenti nell’emissione di suoni dislocati, l’interferenza visiva nei manifesti strappati.

Mimmo Rotella è stato il primo ad assumere pubblicamente il concetto di décollage, e la responsabilità corrispondente dello sguardo: lo sguardo che sceglie il brandello di manifesto, questo sguardo che fa l’arte. Un atteggiamento fondamentale, caratteristico ante litteram di ciò che stava diventando il Nouveau Réalisme, l’umanesimo tecnologico come linguaggio della società dei consumi. Di questa rivoluzione dello sguardo, eredità di Dada e di Duchamp, Rotella condivise la presa di coscienza con i suoi omologhi parigini Hains e Villègle ai quali si era aggiunto il poeta ultra-lettrista Dufrêne. I predatori-poeti staccavano i lambelli della pelle dei muri di Roma e di Parigi, simultaneamente e senza saperlo. Le idee erano nell’aria: fu normale per me mettere in contatto gli “affichistes” e invitare Rotella a partecipare alla fondazione del gruppo dei Nouveaux Réalistes a Parigi nel 1960.

L’elemento determinante nell’atteggiamento di Rotella nei confronti del manifesto è il senso della totalità dell’immagine: forme, lettere e colori organizzati in un messaggio funzionale di pubblicità commerciale o di propaganda politica, una vera unità di linguaggio, una lexie, per parlare come gli strutturalisti, sintetica, compatta, diretta. Talmente compatta che il legame visivo unitario, aldilà della comunicazione semantica, resiste alla lacerazione fisica. Questa visione totalizzante della tipografia distingue l’artista calabrese dai suoi omologhi francesi per i quali il problema è rimasto a lungo di ordine strettamente concettuale ed estetico, a livello del quadro ready-made.

Ciò che Rotella coglie attraverso il manifesto strappato è la ricchezza di mezzi visivi che offre la tipografia commerciale in quanto espressione di un “ordine sociale”, quello del “consumo”. Il manifesto lacerato è la parte presa per il tutto, l’immagine dell’arte dei consumi. Di questo credo Rotella sarà il martire prima ancora di esserne l’eroe: sarà solo ad assumere pubblicamente coscienza dal 1954 al ’57, data in cui gli “affichistes” francesi avranno la loro prima esposizione collettiva a Parigi da Colette Allendy.

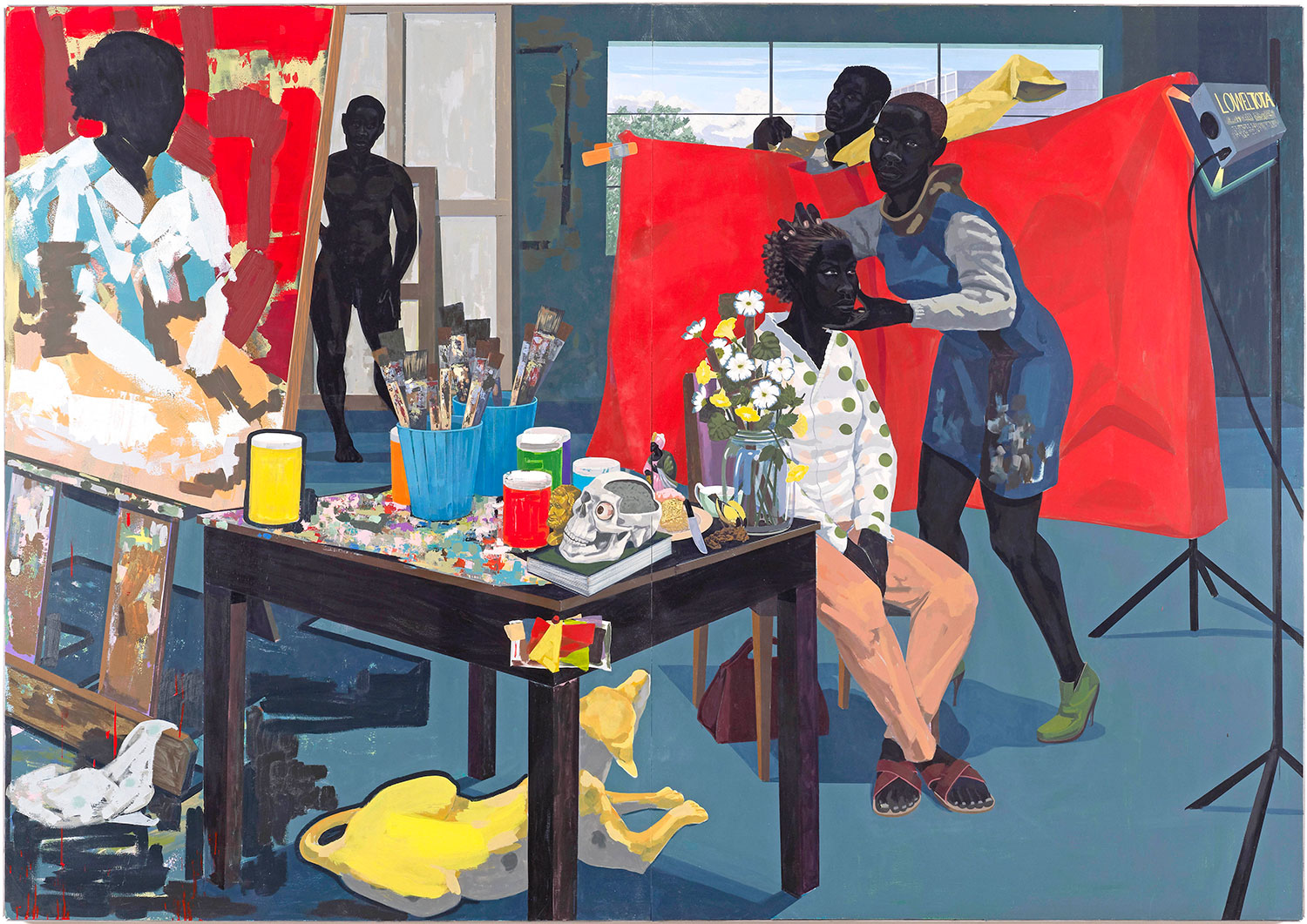

L’esplorazione dei muri condotta da Mimmo Rotella dal 1954 è sistematica, il suo occhio è rivolto a tutti gli azimut: astratto, figurativo, effetti di colore e di materia, simbologia lettrista, humor visivo, erotismo diffuso. In trent’anni di lavoro avrà sondato tutte le dimensioni espressive del manifesto, fino alle affascinanti “coperture” del 1980 esposte allo Studio Marconi di Milano e da Denise René a Parigi.

Nel grande giornale della strada il manifesto di film occupa un posto importante e Rotella è rimasto sensibile immediatamente, dalla fine degli anni Cinquanta, a questo tipo di compilazione visiva della grande leggenda del cinema, dei suoi miti e delle sue star. Un esempio, Marilyn Monroe: l’artista ne scolla l’immagine nel 1963, ne riporta il cliché su tela emulsionata nel 1965 e ne dipinge l’effigie in Don’t Bother to Knock nel 1984. L’istinto realista di Rotella lo spinge a ricercare il massimo di efficienza e di spontaneità nel repertorio tipografico: da qui il suo ricorso ai procedimenti di riporto fotografico (mec art) dal 1963 e alle tecniche di stampa di massa (art typo) a partire dal 1970. L’immagine cinematografica appariva così in modo regolare nel corso della sua produzione ma la ricorrenza si farà particolarmente sentire durante il periodo storico del Nouveau Réalisme, all’inizio degli anni Sessanta. Nel 1962 sarà a Parigi alla Galleria J l’esposizione “Cinecittà”, una scelta dei décollages più significativi del momento1.

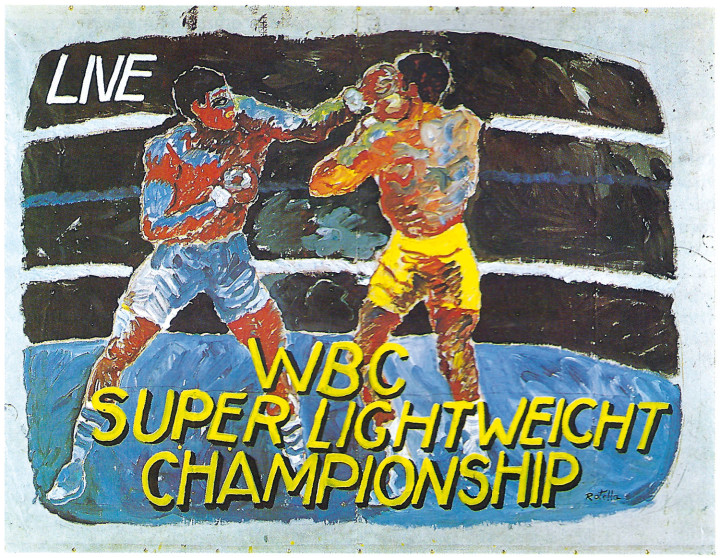

Lo spirito di “Cinecittà” è quello del film, della sua leggenda ma anche della sua tecnica e soprattutto dei suoi criteri di comunicazione visiva: forma, colore, lettera – concepiti nella loro capacità di resistenza nei confronti dell’usura del tempo e dello strappo anonimo. Questo spirito, insieme sentimentale e formale, è anche quello di “Cinecittà 2”. È tutta la visione di Rotella, nella sua integrale continuità, a essere espressa oggi dal pennello “rapido e selvaggio” del pittore. Una fattura “più o meno espressionista” ma che, nella sua libertà d’esecuzione, evoca l’intera spontaneità di una visione mentale e sentimentale: le effigi delle star schizzate a grandi tratti, i fondi di colori spazzolati a tocchi leggeri, i nomi e i titoli dal disegno calcato. Tutto Rotella si ritrova in ogni quadro: lo sguardo del piccolo calabrese abbagliato dall’immagine filmata, lo sguardo del “décollagiste” romano, lo sguardo del protagonista parigino delle avanguardie internazionali, del Nouveau Réalisme, della mec art e dell’art typo.

Ciò che colpisce in “Cinecittà 2”, molto più che il lato “Neue Wilden” del modo pittorico, sono le lettere: i loro corpi, la loro monumentalità diretta e senza preparativi, la potenza precisa e decisiva della loro iscrizione nello spazio visivo, le loro modulazioni caratteriali. Corsivi e maiuscole si combinano in un discorso calligrafico la cui precisione non ha paragoni che con la spontaneità. Questi manifesti dipinti si impongono al nostro occhio non come nostalgici ricordi della memoria ma come la stenografia immediata del più profondo messaggio mitico della nostra società. Stenografia la cui potenza d’impatto (The Black Hole, Ragtime) è sufficiente a provare la qualità e l’efficienza.

Ecco un Rotella più Rotella che al naturale, superbamente uguale a se stesso nella padronanza dei nuovi mezzi d’espressione di una sola e unica visione. Il neocalligrafo della leggenda hollywoodiana così come il Nouveau Réaliste décolleur rappresentano le due facce inseparabili di uno stesso personaggio: il protagonista di una eterna infanzia, per sempre abbagliata dallo splendore dei nostri mass media. Un eterno bambino che è un grande poeta perché ha il dono di vedere con occhio sempre nuovo il flusso continuo della nostra informazione visiva, dell’info-media, per usare un neologismo che ho creato ad hoc. Un poeta ottimista che ci dice che gli artisti non hanno età e per il quale la bellezza del mondo è metamorfosi, rivoluzione permanente dello sguardo.