Fantocci di rami in fiamme al tramonto: ripassi mentalmente i roghi in The Wicker Man (1973) o nel più recente Midsommar (2019); gli abiti nelle performance evocano gli agganci tra arte e moda che si sono passati la staffetta negli anni (Bernadette Corporation, Imitation of Christ, Andrea Zittel, BLESS). La vibe (tra le parole del 2022, l’abbiamo capito, basta poi non tradurla di nuovo in “vibra”) è sospesa tra indie tossicofilo anni Novanta, black-metal scandinavo dello stesso decennio ed “emporio moda” di dieci anni prima se non oltre. Ma non facciamola così semplice, il bello di questo collettivo oggi a Torino – domani, chissà –”è che, pur se non particolarmente affezionato a idee tradizionali di autorialità, ha una voce sorprendentemente chiara. La danza fantasmagorica delle merci di Walter Benjamin si è ribaltata su sé stessa: assomiglia ora a una discarica. Il transitorio urbano dal quale Charles Baudelaire sentiva di dover estrarre sostanza poetica è una manovella incagliata. Marcia, direbbero loro. MRZB non è un gioco di rimandi, non è un mood-board, è una storia di struggimento senza fondo girata come uno slapstick, con la ferocia sbarazzina di uno scherzo telefonico d’altri tempi. Nel tristissimo panorama del post-COVID, sono vivi. Piacciano o meno, pare poco? No, non è a!atto poco: nell’intervista che segue appare nitido il mix di idee chiare, costruzione in comune e spericolatezza che un Pier Vittorio Tondelli avrebbe registrato volentieri in una versione – rivista e aggiornata – del suo Un weekend postmoderno (1990), viaggio sotto la pelle plasticosa dell’Italia anniottanta che celava un florilegio di teatro, arte, video disseminato in una provincia infinita. Quando li sento, malissimo, su Zoom per questa intervista sembrano su un crinale: qualche anno fa hanno costruito il loro studio a Torino in una zona nota come Baraccopoli Lungo Stura Lazio, dove si ergeva un campo ROM sgomberato una decina di anni fa, gradualmente ripopolato da una comunità composita. Lo studio è diventato anche spazio espositivo e si è adattato a eventi di vario genere. Non mi è chiarissimo se l’esperienza si sta lentamente affievolendo o, addirittura, se il collettivo sta tramando di lasciare la città: certamente i materiali che condividono su nuovi progetti danno la cifra di una pratica in evoluzione, carica come non capitava d’incontrare da un po’.

Francesco Tenaglia: Come nasce MRZB?

MRZB: Ci siamo incontrati a Bologna, nel 2013, in contesti diversi e abbiamo cominciato a lavorare insieme. Inizialmente su una fanzine autoprodotta in bianco e nero. Marcia. Dopo qualche tempo, la presentazione del progetto editoriale è avanzata progressivamente in primo piano, fino a prendere consistenza autonoma. Quindi partiamo con installazioni e performance. Abbiamo continuato con

le pubblicazioni in modo più laterale: il centro del progetto sono diventati gli spazi fisici più che la carta.

FT: Ci sono punti di continuità tra il lavoro editoriale e il

nuovo corso del progetto?

M: Negli eventi che organizziamo, coinvolgiamo sempre altri artisti, scrittori, musicisti. È rimasta intatta, quindi, l’analogia nel modo di lavorare, c’è continuità. Negli anni abbiamo fatto molti incontri che, in parte, coltiviamo anche oggi. L’assemblaggio di voci diverse, questo scavare e rubare anche dalla rete. Anche nell’attività scultorea e performativa, poi, resta l’agire collettivo.

FT: Volete raccontare – per i lettori che non la conoscono già – la storia dello studio e spazio espositivo che avete tirato su a Lungo Stura Lazio, nella periferia nord di Torino?

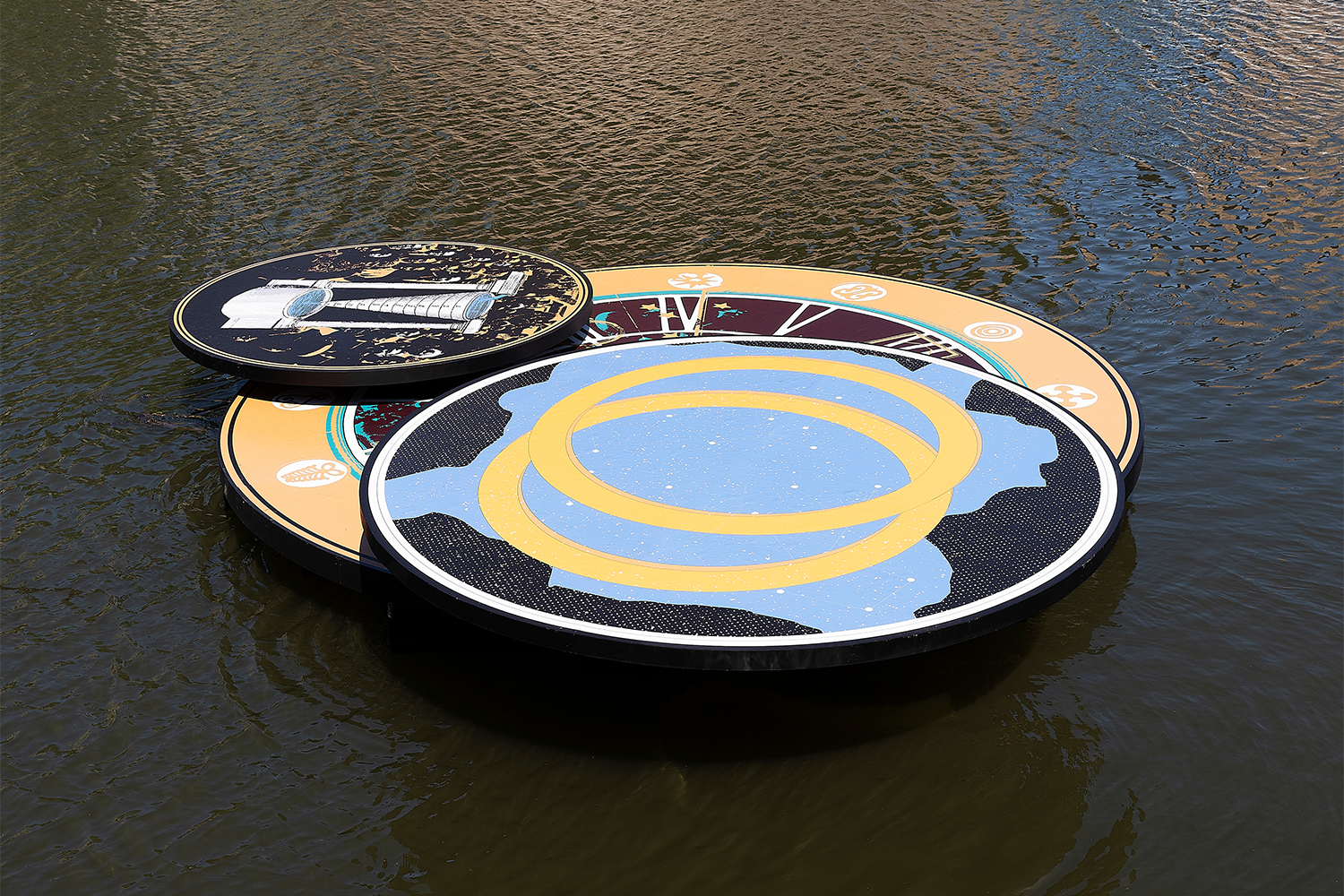

M: Volevamo costruire una baracca in un bosco per organizzare un evento estemporaneo. Ci trovavamo a Torino, quindi abbiamo cercato lì. Abbiamo trovato un pezzo di terra completamente vuoto e, visto che c’erano anche altre costruzioni sull’altra sponda del fiume, ci siamo insediati. Era sicuramente un posto per sperimentare, uno studio, una casa, un giardino. E lì abbiamo potuto immaginare eventi in modo abbastanza veloce. Abbiamo costruito la capanna e la recinzione con materiali di recupero tenendo conto dello stile di quelle dei nostri vicini. Era un posto abusivo per cui potevamo lavorare in piena libertà. La struttura è stata costruita per poter essere modificata facilmente; quindi, ne cambiavamo la conformazione a ogni progetto. Sicuramente ci interessava essere in un posto che seguiva dinamiche completamente autonome, in termini di comunità, e anche la doppia natura della costruzione: un lavoro di per sé, ma anche un contenitore dove far succedere cose, da aprire a ospiti. L’ambiguità sullo statuto di quanto c’era e accadeva era interessante. All’inizio agli eventi si presentavano in cinque – compresi i nostri vicini del campo – poi piano piano la cosa è andata crescendo in popolarità. Abbiamo avuto anche diversi rovelli: ci siamo chiesti se l’arrivo di troppa gente sarebbe stato nocivo negli equilibri degli insediamenti. Era un luogo piuttosto intimo e non era semplice avere troppi ospiti e nonostante ciò facevamo le nostre cose come i nostri vicini peruviani facevano grandi grigliate nei giorni di festa. In ultima analisi, comunque, quando è diventata una cosa troppo grande ha cominciato a piacerci meno: organizziamo ancora qualcosa, ma a un ritmo decisamente meno sostenuto.

FT: Venite da città diverse, e contando gli studi, le città si moltiplicano. Come mai avete scelto Torino come base operativa?

M: Eravamo a Bologna e volevamo spostarci: ci sembrava un posto dove poter sperimentare, ci siamo trattenuti, poi, anche per via del COVID. È un luogo con molti vuoti e diverse scene piccole, ma vivaci. Torino è una città molto polarizzata, è stata attraversata da vari flussi migratori e cambiamenti estremi nelle economie che la sostengono.

FT: Mi pare che il vostro lavoro – sicuramente molto agile linguisticamente – si componga per cumuli e addensamenti. Stuzzica la mia simpatia per la figura degli accumulatori compulsivi o hoarder che dir si voglia.

M: Ognuno di noi porta qualcosa di proprio in studio. La pratica è una sola – questo ci è molto chiaro – però chiunque può aprire strade nuove: sceneggiature, elementi scultorei o grafici, tecniche. Il processo è spontaneo, forse per questo stratificato. Inoltre, solitamente, non acquistiamo mai i materiali, li raccogliamo. È come portarsi dietro un caravan di oggetti. Forse abbiamo effettivamente sviluppato una forma di compulsione o l’idea di mettere insieme un archivio scomposto.

FT: Quanto horror c’è in quell’archivio?

M: Si certamente l’orrifico ci interessa, ma non ci rivolgiamo direttamente a un genere cinematografico. Sicuramente c’è un piacere per quanto è shoccante, acerbo o marginale. Ci interessa il momento in cui l’orrido si trasforma in qualcos’altro: una sensazione di estasi glam o erotica. Poi c’è il discorso della velocità, lavoriamo tutti di pancia e lo shock deriva anche da immagini o da forme che ti sbattono addosso velocemente.

FT: In molti vostri lavori avete fatto o fate uso di manichini. Li trovate affascinanti?

M: La prima volta che li abbiamo usati è stato per una mostra presso l’Associazione Barriera a Torino, intitolata “Le Stanze di Mauve in ciò che è conosciuto come il Reame dell’Irreale” (2020-2021). Lì avevano il ruolo di invitati a un ballo in maschera: in quell’occasione li abbiamo solo abbigliati. La mostra aveva un display da museo di provincia e i manichini erano sartoriali. Il loro ruolo è cambiato nella mostra “Shoock!” (2021) che abbiamo realizzato in baracca. In quel caso, li abbiamo animati: abbiamo chiesto ad alcuni artisti di vestirli, ad altri di realizzare tracce sonore. I manichini si riferiscono certamente a un mondo del commercio che non esiste più: si vestono, hanno aspetto e posture antiche, ma allo stesso tempo potrebbero rimandare a uno stilista di New York o a un musicista di Berlino. Li abbiamo scelti come a un casting, li trattavamo come visitatori e ospiti. Sono stati, in e”etti, il primo pubblico che ha assistito ai nostri eventi in baracca. Li abbiamo trovati tutti o meglio quasi tutti. Uno l’abbiamo acquistato su eBay da un signore che ha avuto problemi a separarsene – l’aveva vestito, fotografato, lo teneva in un angolo della sua stanza – alla fine, però, siamo riusciti a convincerlo. Li abbiamo usati anche in un frammento filmico in cui sono sia spettatori sia attori. L’idea chiave è che sono oggetti e soggetti allo stesso tempo. Meglio: soggetti non-soggetti e oggetti non-oggetti. Hanno chiaramente un aspetto perturbante, però noi siamo abituati. Abbiamo fatto viaggi in macchina con loro sul sedile, o una volta a Roma, ci siamo ritrovati a pulirli dal sangue finto di cui erano cosparsi. Ora sono a pezzi, in baracca. Sono diventati delle marionette.

FT: Il poeta romantico Heinrich Wilhelm von Kleist in Über das Marionettentheater (1810), sostenne che le marionette sono migliori interpreti degli esseri umani in quanto prive di coscienza. Forse possiamo prevedere ampliamenti nell’organico.

M: È stato un percorso con la figura antropomorfa partita da un vecchio lavoro in cui costruimmo figure di legno cui abbiamo poi dato fuoco in una specie di rituale. C’è un percorso coerente. Forse si, stiamo inventando nuovi membri del gruppo, siamo già in quattro e stiamo crescendo.

FT: MRZB oggi è tentacolare. Il lavoro spinge e spinge in tante direzioni quante quelle da cui è sedotto. Sentite che quello che – pigramente – continueremo a chiamare sistema dell’arte contemporanea sia un punto di approdo che lo possa accogliere comodamente?

M: Il nostro sistema è sempre stato sempre molto legato all’internet e alle riviste online più che a quello del mercato o delle istituzioni d’arte. Inizialmente conoscevamo davvero poche persone in Italia. Abbiamo spesso lavorato con spazi indipendenti come bologna.cc ad Amsterdam, Hyperlink ad Atene, ma anche in Italia con Gelateria Sogni di Ghiaccio a Bologna, Barriera a Torino, Castro Projects a Roma. Da una parte l’idea di essere un collettivo è un po’ esterno al modo in cui si è strutturato il sistema dell’arte oggi: non abbiamo una firma chiara, collaboriamo con diversi altri artisti, avanziamo un’idea di autorialità espansa. Poi il nostro lavoro è molto trasversale: non abbiamo il “baricentro” in un solo ambito. C’è la moda, la performance o l’installazione: forse una delle evoluzioni del progetto potrebbe proprio essere quella di lavorare a produzioni che possono mettersi in relazione con formati, quindi spazi e pubblici diversi. Al momento non diamo pesi diversi ai mondi con cui vogliamo dialogare: sarebbe bella una sfilata che è anche una pièce teatrale che è anche una mostra.