Dopo il 1935 i momenti che Bruno Munari (Milano, 1907 – Milano, 1998) dedica alla pittura sono sempre più rari.1 Eppure alcuni fra i dipinti di quegli anni restano, ad oggi, le finestre più inattese ed enigmatiche che l’artista abbia mai aperto sul proprio mondo interiore – laddove, gli indizi sull’avvio di un’indagine iconografica intesa come “un procedimento necessario a considerare un solo aspetto della complessità del reale, trascurando il resto”2 sono molti, anche se ancora quasi inediti e poco citati.3 La ricerca del gesto pittorico di Munari, infatti, si spinge intimisticamente verso una sola direzione: visualizzare il pensiero, risalendo dal fondo della conoscenza chiara e adeguata4 per abbracciare la conoscenza confusa5, un’applicazione indiretta dell’estetica cognitiva, inadeguata all’interpretazione della realtà e dunque appropriatamente umana (Un punto azzurro, 1937). Munari dipinge così come noi sfuggiamo al dominio della pura ragione e dei concetti irresistibili6, per approdare all’interno delle pieghe dell’immaginazione (Linea bianca, 19407), oltrepassando il “cosiddetto paesaggio cosmico: sogno aereo di superamenti terrestri, d’avventure psicologiche fra gli astri, di stelle e pianeti roteanti negli spazi infiniti”.8

In Oggetti trovati in una nuvola (1940), la tempera su cartoncino diventa testimonianza, finalmente completa, (tempera, 19329) di quanto visualmente la conoscenza confusa non sia più una cognizione inferiore, ma più propriamente un pensiero di ciò che non pensa. Munari realizza un dipinto che rappresenta concretamente alcune forme astratte, effettuando un’identificazione tra il pensiero dell’arte – ovvero, il pensiero effettuato attraverso le opere d’arte – e una certa idea della conoscenza confusa. Un’idea nuova, paradossale, che rende l’astrazione un territorio del pensiero presente al di fuori di sé, identico al non pensiero, perché, in fondo, “pensare confonde le idee”.10

Il gioco specchiante di sei componenti, sei monadi a mezzaluna, disposte secondo varie scale e orientazioni su sei differenti piani del dipinto, altera il senso e la resa della parola “oggetti” presente nel titolo; e spinge l’occhio a continui aggiustamenti, a costanti messe a fuoco tanto della forma e del significato di tutti gli elementi “trovati”. Rispetto alle sperimentazioni degli anni Trenta, in questa tavola onirica, che richiama le dissoluzioni di Prampolini, Munari si distingue per una forte volontà di obiettivazione plastica, un’indifferenza verso tutto quel che l’opera d’arte racconta, in qualità di fatti psicologici, di stati d’animo o di contenuti teoreticamente geometrici. Pittura pura e irrealtà dell’oggetto coesistono, portando tanto l’astrazione quanto il prelievo di elementi reali (come il termometro centrale) e mnemonici a concorrere, realizzando una sequenza di corpi, autonoma e concreta, estranea al principio di realtà.

La conoscenza confusa, come dall’interno di un miraggio, orienta i procedimenti figurativi del dipinto a mostrare una maggiore oggettività tanto più il rigore strutturale sembra sovvertito. La conoscenza del reale, non sovrapponibile al reale in sé, avvolge le diverse parti in un intero, senza renderle mai nettamente distinguibili. Nella contrapposizione tra colori caldi e freddi, tra stratigrafie sfumate e porzioni organiche, nasce lo sguardo di un’umanità specifica che ritrova l’universo conosciuto non più come qualcosa di massiccio e univoco, ma come una scena ri-materializzata in cui il visibile non satura il dicibile e viceversa, perché qualcosa è presente nel dipinto senza però apparirvi nettamente e lo infesta come un fantasma di fantasmi, un presagio all’orizzonte; questo infestare è parassitario, è ciò che impedisce a una scena tanto empirica di porsi come identica a sé stessa. Qui lo spettro irrompe nel campo dell’identità.

Un analogo processo di soggettivazione della conoscenza confusa, un’uguaglianza che si aggiunge come parte in più, sezione non rappresentabile del tutto, diventa, in Michael Fliri (Tubre, Bolzano, 1978) un lavoro di dis-identificazione. Nella trasformazione di se stesso in habitus scultoreo, fin dagli albori della sua ricerca artistica (Der schneemann, 2001), Fliri innesca una connessione tra l’artista, il volto e lo spazio del mondo, trasferendo lo sguardo sull’orlo di una soglia. Un luogo performativo in cui la realtà non si offre mai come un dato naturale, ma come lo spettacolo di uno specchio in frantumi, un raddoppiamento disintegrato e senza fine che assomiglia a una myse en abyme, un pensiero nel pensiero, come neve vista nel polistirolo. Il processo che vede il pupazzo di neve dell’artista muoversi e compiere dei gesti quotidiani è, nella dichiarazione di poetica di Fliri, lo stesso attraverso cui si compie la modificazione della stanza che lo contiene – a ogni passo dell’uno si percepisce nettamente lo stato transeunte dell’altra. “La scultura, infatti, in questo progetto si offre come un linguaggio artistico che compenetra lo spazio, e nasce dall’azione che dall’esterno sottrae volume all’interno, analogamente al pupazzo che riempie la stanza con la neve emessa dalla sua cavità addominale.”11

Nel lavoro di Fliri si rintraccia la priorità cronologica e ontologica del dato naturale, materiale, sensibile rispetto al quale il raddoppiamento spettrale (This Round Is on Me, 2002) sarebbe non originale e costitutivo, ma solo derivato dalla natura (Come out and Play with Me, 2004). In questo stato di transizione, il valore d’uso della maschera (All Right… All Right, 2007), costituita come sineddoche dell’abitarsi, è un dato del reale e non si lascia scalfire, perché il valore di scambio con la propria persona (From the Forbidden Zone, 2009) si rivela quale frutto di un’operazione di investitura (Give Doubt the Benefit of the Doubt, 2010). Nei suoi lavori la maschera non è niente di sostanziale e non è neanche un’entità: è relazione, differenza. Attraverso la maschera, l’egemonia della conoscenza confusa diventa un principio incarnato, che non ha nulla a che vedere, ad esempio, con la figura di un condottiero nella cui corazza è presente il potere della sua forma vivente (Something Uncovered Can’t Be Covered Again, 2013). In Fliri, il controllo cognitivo gerarchico sul paesaggio interiore non si presenta in sé, ma come relazione rituale, articolazione di una molteplicità (Where Do I End and the World Begins, 2014). Nella relazione con la conoscenza confusa è precisamente il tutto a venire a mancare, come in Munari: non c’è una completezza di parti da rappresentare, piuttosto un particolare lascia vedere in sé e attraverso sé un’eterogeneità che gli è radicalmente incommensurabile (Trapped in Limbo, 2015).

My Private Fog I e II (2015), quale addensante di questo lungo percorso, si fa carico di rappresentare la relazione cognitiva con il mondo visto attraverso il respiro, la concentrazione di condensa propria ad ogni corpo – situazione in cui nessun organismo si presenta di persona, ma attraverso un’eterogeneità statica e non rintracciabile. Qui la trasparenza dei polimeri permettono, quasi per intero, di distinguere i connotati di Fliri che si lascia nascondere dal suo stesso respiro. Nella serie fotografica, i volumi dismorfici delle maschere si modificano lasciando vagamente intuire il processo di ricerca mineralogica attuato dall’artista, che ha raccolto rocce fisiognomicamente simili a sé, ne ha effettuato il calco plastico sottovuoto e poi si è lasciato nascondere, confondere dall’umidità della condensa, rilasciata dai propri polmoni. Il grado di trasparenza e di visibilità si modifica parallelamente allo stato fisico dell’artista che guarda il mondo riconoscendolo e facendosi riconoscere sempre meno. E la condensa, come la conoscenza confusa, crea forme alternative di materializzazione, spiegate solamente con la logica dell’assenza, della spettralità. 12

Tanto in Munari, quanto in Fliri, la conoscenza confusa precede la conoscenza distinta dei dati fenomenici, che svia attraverso il nascondimento della logica e della definizione del punto di vista. Sia in Oggetti trovati su una nuvola e in My Private Fog la razionalità diventa una forma di inadeguatezza al dato reale: lo spettro simbolico, nel primo lavoro astratto e nel secondo aderente al volto, ha la funzione di mettere in questione la scena che entrambi i lavori preparano per lo sguardo. In Alessandro Di Pietro (Messina, 1987) la spettralità introduce, in questa traiettoria, il negativo che scava e cancella e non si manifesta mai come il tema di una sparizione, di una perdita di consistenza, o di un infinito sfuggire nei giochi dell’interazione; al contrario, lo spettro è il movente di un’apparenza, di un riapparire, di un rientrare in scena.

Nei lavori più recenti dell’artista si entra nei recessi di sovrapposizioni narrative e iconografiche che trovano forma all’interno di un copione alimentato da costanti cut-up. Accanto agli elementi che portano alla manifestazione di multiversi, ve ne sono altri che riducono il linguaggio a collante (Tomb Writer (solve et coagula), 2016), e quindi ne determinano la confusione, l’apparente inadeguatezza. Nel lavoro di Di Pietro, tutti gli elementi, assieme alla loro manifestazione, hanno come costitutivo essenziale il loro nascondimento, per fare luce su mostri senza nome, entità che parassitano i luoghi in cui si trovano per fondervisi al centro e risucchiarne l’essenza, la memoria. La vita del vivente scorre più nella cecità che nella visione, più nella sordità che nell’ascolto, più nell’insensibilità che nella sensibilità, più nell’inerzia che nell’attività, più nella confusione che nell’apparente chiarezza. Nella messa in scena del mondo de-narrativizzato emerge il rovescio delle cose legato alla coscienza stessa delle cose (Downgrade Vampire, 2016), della loro molteplicità, della loro esteriorità, del loro trovarsi nel tempo e nello spazio, del loro intrinseco dinamismo, della prevalenza dell’uno sull’altro, del nascondimento come pure dell’altra faccia della medaglia, quella della scoperta, della manifestazione. In questo cammino di riduzione del nascondimento della realtà e di conseguente aumento della sua manifestazione, anche gli strumenti cognitivi destinati a realizzarlo sottostanno a un certo universale dinamico rapporto tra verità e simulazione (Towards Orion – Stories from the Backseat, 2017).

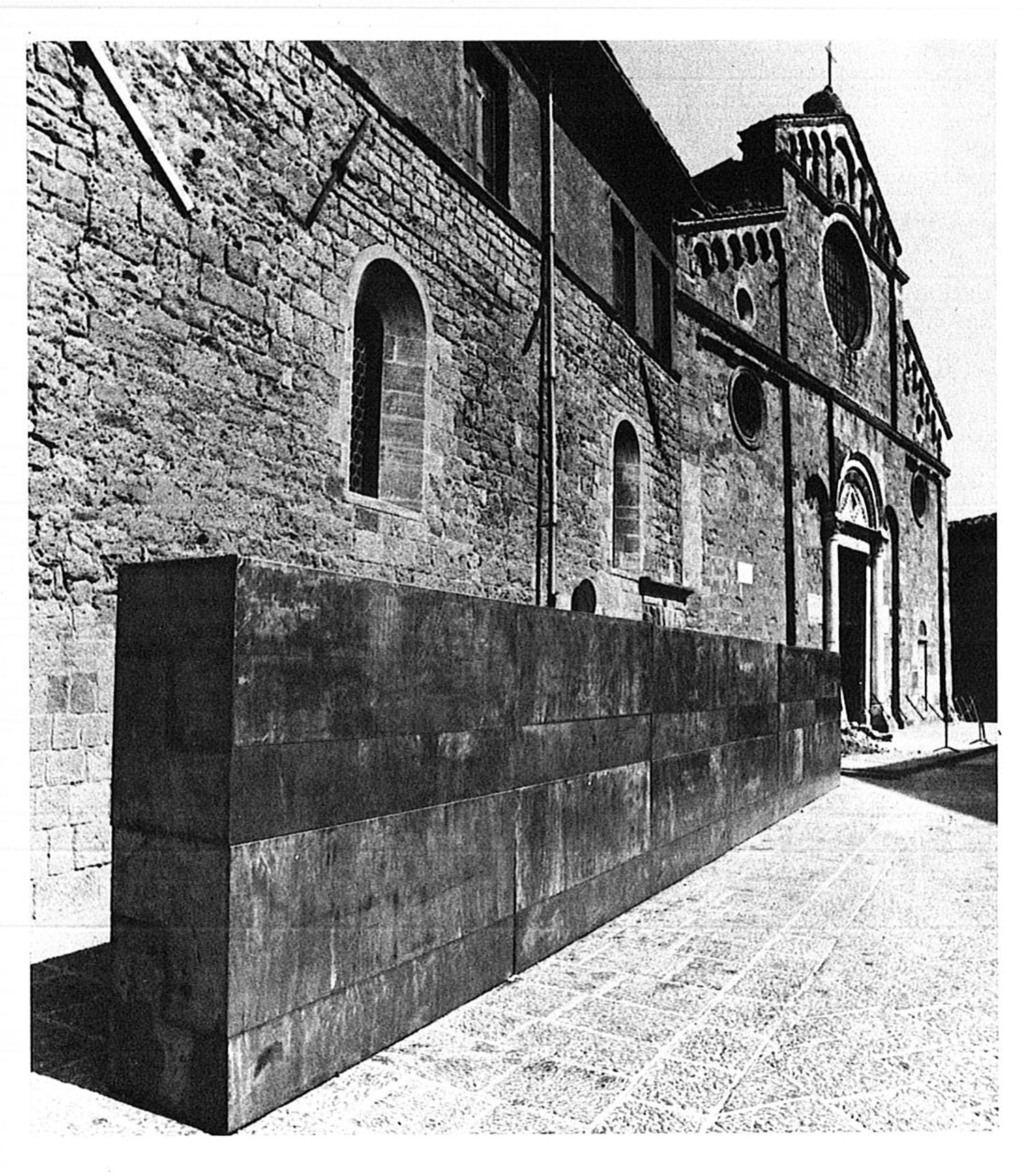

Un nuovo capitolo della saga compositiva di Di Pietro si verifica durante la residenza all’American Academy a Roma. In quest’occasione l’artista decritta, riconverte e salda assieme, fra le diverse componenti: i lineamenti digitali del basamento del gruppo scultoreo del Canova Ercole e Lica; il sarcofago degli sposi di Tarquinia; una batteria elettrica; e un dispositivo13 non meglio identificato a sostegno, e insieme indizio, di sistemi che nella mancata attivazione non trametteranno mai il loro supposto contenuto di conoscenza. Il titolo di questo nuovo impianto della sceneggiatura diventa The Self-fulfilling Owen Prophecy (2018). Per la prima volta, Di Pietro inserisce nelle fila dell’assenza un personaggio che viene connotato per auto-rappresentarsi: “Owen, un bambino biondo, di dodici anni, un pre-adolescente quindi, e caratterizzato da un rapporto con la tecnologia non conflittuale, istintivo. La profezia che si auto-completa è semplicemente quella a cui si è destinati quando si segue il corso obbligato della acculturazione valoriale degli oggetti”.13 Derivati, forse, di quegli stessi oggetti della conoscenza confusa che Munari ha trovato su una nuvola e che Fliri ha plasmato per la condensa del proprio respiro. Di Pietro, invece, li annulla, sigillandoli in capsule del tempo, vuote perché inadeguatamente in ritardo sui futuri sistemi di escatologia della memoria umana. Capsule silenziate, solcate esternamente da un polimero caricato a polvere di bronzo e ferro. Un’orografia digitale che indica quanto tutto stia accadendo superficialmente, come fra le pieghe di un disegno, magari tratto dalla pelle di leone ai piedi di Ercole nel gruppo del Canova. E mentre a Roma Owen sostituisce le capsule, come cariche energetiche esauste, a Milano, presso Marsèlleria, Felix diventa lo spettro di un altro tempo senza nome, di un altro insieme di trasmettitori di informazioni, di impronte estruse che seguono accadimenti senza più necessità di un senso, rilasciando un lieve tepore.