Con la nascita del movimento di liberazione omosessuale nel 1969, il problematico rapporto tra territori dell’arte e domini dell’omosessualità cambia radicalmente: si innesca un processo di liberalizzazione convulso, stimolato da un mercato specializzato e rivolto a una committenza che, finalmente, non ha più problemi a identificarsi in quanto “gay”, neologismo assurto a segno storico di un’auto-nominazione legata alla positività e all’orgoglio del movimento post-Stonewall. È a partire da questi anni che si può parlare di “arte omosessuale”, o “gay”, deliberata e dichiarata come tale. Quest’evoluzione dei costumi permette la tracimazione di una serie di grandi fotografi dalla subcultura omofila a quella di massa, virtuosi del medium che aspirano alla creazione di un immaginario tendente all’universale. Penso al caso, emblematico, della fotografia di moda maschile.

Al pari di von Gloeden, Bruce Weber ricrea un mondo vissuto come mito in lontananza, per riproporlo attualizzato nel presente, vivo e palpitante, apparentemente a portata di mano. Entrambi guardano il modello classico: il barone ammicca al mito dell’antica Grecia, Weber invece al prototipo dell’eroe americano proposto dai mass media, ma allo stesso tempo flirta con l’immaginario erotico delle foto physique degli attori hollywoodiani e con quello omofilo delle foto beefcake. Il suo modus operandi, sospeso tra suggestioni idealizzanti e pulsione analitica del reale, rifonda la fotografia di moda in chiave esplicitamente omoerotica. Un’attitudine che dopo Weber diventa normativa.

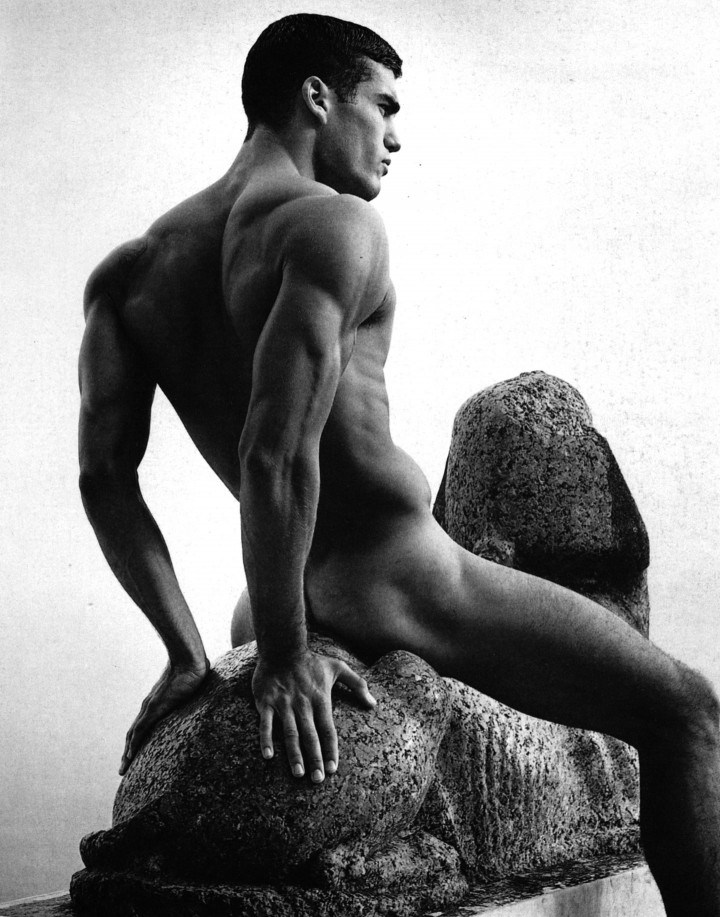

L’approccio fotografico di Herb Ritts (1952-2002) è teso alla ricreazione di una sorta di “spontaneità costruita”, dove l’essenza del maschile deflagra in effetti di superficie ed esasperazioni formali che richiamano la tarda maniera michelangiolesca. I corpi diventano monumentali, enigmatici ed eterni nelle loro pose bloccate. I soggetti più che idealizzati sono quasi idolizzati, assurgono a objets de volupté che ambiscono a rivaleggiare col modello antico.

Si deve tuttavia a Robert Mapplethorpe (1946-1989), artista tragicamente estremo ma dannatamente raffinato, il merito di sdoganare l’infotografabile, ridefinendo, irrimediabilmente, ambiti e domini del nudo maschile. Il suo stile inconfondibile contamina spregiudicatamente l’immaginario attinto all’universo della fotografia pornografica con un recupero letterale della classicità. I suoi scatti, caratterizzati da forme purissime, congelate in simmetrie severe stagliate su fondi neutri ed esaltate dall’uso del bianco e nero arditamente chiaroscurato, restituiscono un’atmosfera rarefatta, un mondo ideale proiettato in una mitica età dell’oro. Mapplethorpe è un maestro del dettaglio enfatizzato: un pene eretto, una scultura o un fiore diventano singoli frammenti di realtà, isolati e restituiti come forma assoluta, in se stessa compiuta. Riduce gli stessi soggetti omoerotici, talvolta estremi e sospinti negli scomodi domini del fetish e del sadomaso, a oggetti di pura contemplazione. Dopo di lui il prelievo di codici e stilemi appartenenti alla fotografia pornografica diviene una strategia condivisa. Senza la sua opera risulterebbe difficile immaginare le provocazioni di molti altri artisti, gay e non, da Andres Serrano a Terry Richardson, da Wolfgang Tillmans ad Erwin Olaf, da Pierre et Gilles a David LaChapelle.

Anticipatorie di questo clima, l’opera di artisti già consacrati dal sistema dell’arte come David Hockney o Andy Warhol, che rimandano in maniera sempre più esplicita a una serie di riferimenti omoerotici. Il primo rivela l’intimità e la complessità dei sentimenti dei personaggi che popolano le sue opere in maniera accattivante ma blanda, lasciando intravedere l’(omo)sessualità dei soggetti rappresentati priva di ogni ombra di enfasi, mentre nella fotografia è talvolta più esplicito. Warhol esibisce pubblicamente un’immagine androgina, improntando la sua sintesi estrema di arte e vita oltre le convenzionali identità di genere. Nella produzione filmica, maggiormente impregnata di tematiche esplicitamente sessuali, da Blow Job (1963) a Lonesome Cowboys (1968), l’artista restituisce l’immaginario della cultura gay newyorkese di quegli anni, imprimendo una svolta commerciale a un cinema tendenzialmente pornografico e kitsch che passa da un pubblico privato e amatoriale a una più ampia diffusione.

Nello stesso periodo diversi registi come Kenneth Anger, Paul Morrissey, Gregory Markopoulos, Ron Rice e Jack Smith contribuiscono alla coeva evoluzione della pornografia omoerotica.

Sono i prodromi di quel movimento che sarà poi storicizzato, negli anni Novanta, col nome di New Queer Cinema, considerato oggi tra le espressioni più importanti della lotta e delle conquiste della comunità gay americana, alimentato nella fase “eroica” dalla militanza politica e da tematiche socialmente impegnate: la presa di coscienza, il pride, il coming out, l’AIDS. Un “cinema del desiderio” teso a rileggere la realtà da un punto di vista specificamente omosessuale. Questa tendenza trova un valido contraltare in numerosi registi europei degli anni Ottanta, e penso a Derek Jarman, Pedro Almodóvar, Rainer Werner Fassbinder, Chantal Akerman, Michael Stock, allo stesso Isaac Julien, ma anche al lavoro del “dannato” Gus Van Sant e ancora a Rose Troche, Gregg Araki, Todd Haynes, Tom Kalin, John Greyson, John Maybury.

Tra questi Bruce LaBruce contamina brutalmente reminiscenze warholiane con lo stile trash di John Waters, l’hardcore con la comedy televisiva, stimoli culturali differenziati che legano il culto del sesso estremo con l’abitudine alla sua spettacolarizzazione. Esponente attivo della scena punk canadese, a metà degli anni Ottanta fonda e dirige, insieme a G.B. Jones, J.D.s., una fanzine che dà vita al movimento culturale del queercore. Il suo lavoro di regista persegue con crudezza sconcertante la ricerca morbosa degli aspetti più sordidi e decadenti della vita, l’immaginario porno gay si mescola all’horror splatter con una serie di cedimenti, negli ultimi lavori, alla necrofilia. LaBruce ama definirsi un “pornografo riluttante”, ma per il suo approccio cinematografico la definizione più appropriata è probabilmente quella di post-porno, un “porno sperimentale o alternativo impostosi come uno spazio per la sovversione delle categorie di gender e la ridefinizione delle sessualità”, dichiara Annie Sprinkle, puttana multimediale che conia il neologismo in risposta alla pornografia convenzionale e alla sua rappresentazione distorta della sessualità femminile. Il post-porn si iscrive nell’ambito del più eterogeneo movimento queer, connettendosi alle lotte politiche radicali sviluppatesi intorno al corpo e al discorso di genere. Annie Sprinkle con Linda Montano, Candida Royalle, Scarlot Harlot e Veronica Vera è considerata oggi una delle icone del porno-attivismo femminista.

Anche Jeff Burton risemantizza il concetto di pornografia: il suo obiettivo cattura un’idea di seduzione e sensualità deprivata del crudo immaginario porno. I corpi nudi si trasformano in forme astratte, ridotti a particolari relegati ai margini della cornice dell’opera. L’atto sessuale si dissemina in una serie di trame, astutamente ardite dall’occhio del fotografo. Lo stesso Terry Richardson indaga il rapporto esistente tra fotografia, sessualità e provocazione, addentrandosi nella pornografia tramite un percorso basato su componenti poetiche e creative che invertono i rigidi e commerciali codici espressivi dell’hard.

Larry Clark al pari di Nan Goldin restituisce un diario visivo dell’estesa famiglia di persone con le quali ha condiviso le proprie esperienze. Entrambi lavorano direttamente sulla pelle dell’immagine, scelgono codici forti, adottano un’impostazione diretta e realistica senza esasperazioni estetiche. Nan Goldin parte sempre da un sostrato autobiografico. Ricordi reali e momenti di vita vissuta si rincorrono nella loro immediatezza non costruita, offrendosi in un’ostentata e impudica intimità ammiccante, nella costante attesa di un’intrusione da parte dello spettatore-voyeur che sconfina in un ambito in cui resta inevitabilmente un intruso, un consumatore per procura. Il suo obiettivo maudit immette nell’ecosistema protetto dell’arte la droga e la tossicodipendenza, il sesso declinato in tutte le sue varianti, dà grande spazio a tematiche scomode come l’omosessualità, il travestitismo, la sofferenza, la malattia, la morte.

David Armstrong è tra i suoi compagni di strada nonché uno dei suoi modelli preferiti, destinato a diventare, a sua volta, un raffinato fotografo (non solo) omoerotico. Entrambi studiano alla Fine Art School di Boston, frequentata dal recentemente rivalutato Mark Morrisroe (1959-1989), i cui numerosi autoritratti, sfacciati e omoerotici, si caricano oggi di un senso di equilibrio precario, di una delicatissima sensibilità estetizzante, e da Jack Pierson, in seguito amante di Morrisroe, che invece mette in atto un’estetica dell’istantanea, restituisce un mondo languido e frammentato, popolato di creature splendide ma intrise di una solitudine insondabile. I suoi scatti di giovani modelli prestanti, leziosi, malinconici, ironicamente effimeri, a tratti enigmatici, trovano il loro corrispettivo europeo nella ricerca di Wolfgang Tillmans e rendono Pierson uno degli artisti di punta dei primi anni Novanta.

Philip-Lorca diCorcia è un altro esponente di spicco di quello che è considerato un movimento: la cosiddetta “Scuola di Boston”. Gli ambienti delle sue rappresentazioni fatte di artificiosità, perfezione formale e valorizzazione del dato estetico non rinunciano mai all’istintiva immediatezza del dettaglio rubato. A decretarne la fortuna è la serie Hollywood (1989): diCorcia paga alcuni giovani prostituti perché posino come modelli. Sceglie colori saturi e luci teatrali, orchestra composizioni studiate fin nei minimi dettagli. Nome, età, luogo di nascita e tariffa oraria di ogni ragazzo diventano il titolo dell’opera.

Questi artisti sono gli ultimi cantori di una generazione dannata sulla quale si abbatte ben presto, con tutta la sua virulenza, l’AIDS, grande flagello che riduce le difese immunologiche di New York, un ambiente indifeso e meticcio, multirazziale e promiscuo. Cade un’intera generazione di artisti. Keith Haring (1958-1990) per esempio. Tra le sue poche opere esplicitamente omoerotiche superstiti, il poderoso wall painting realizzato, in un bagno oggi dismesso, al secondo piano del Gay, Lesbian, Bisexual & Transgender Community Center, nel West Village a New York. L’artista poco prima di morire fonda la Keith Haring Foundation, che supporta le organizzazioni a favore della lotta alla malattia.

Non è un caso che l’arte degli anni Novanta sia caratterizzata da un vigoroso ritorno del reale. Il trauma sembra anzi essere per Hal Forster la nozione più adatta ad interpretare l’arte degli anni Novanta. Le categorie del disgusto e dell’abiezione (Julia Kristeva) rientrano prepotentemente nella riflessione estetica. Gli artisti scelgono codici forti, sostituiscono alla mera registrazione dei dati la revisione, alla cronaca la deviazione. L’arte registra le proprie vittime e sviluppa una strategia dell’attenzione verso numerose emergenze sociali. Artisti come Nan Goldin, Andres Serrano, Johan Grimonprez consegnano pubbliche istantanee di disperazione, morte e desolazione. La stessa Nan Goldin organizza nel 1989 all’Artist’s Space di New York Witnesses: Against Our Vanishing che suscita non poco clamore: è la prima grande mostra di opere create da persone malate — o già morte — di AIDS. Da quella manifestazione nascerà Visual Aids, il cui segno distintivo è il caratteristico nastro rosso, ideato dall’artista Frank Moore. Tra gli artisti in mostra lo stesso Morrisroe, che registra impietoso la consunzione del proprio corpo minato dalla malattia e David Wojnarowicz (1954-1992). Il suo lavoro, dotato di una potente immediatezza comunicativa, negli anni oscuri dell’AIDS, che l’artista rappresenta col simbolo catartico e ambivalente di san Sebastiano — icona gay nonché tradizionalmente guaritore delle pestilenze (che torna in una serie di artisti queer come Ron Athey o nella versione edulcorata di Pierre et Gilles) —, diventa, ironia della sorte, repertorio iconografico da saccheggiare: dalle labbra cucite da un filo rosso di A fire in my belly (1987), opera che ha fatto recentemente molto discutere, al suicidio dei bisonti come metafora dell’AIDS, ripreso da Anton Corbijn nel videoclip di One degli U2 (1991).

Altro artista falciato dall’AIDS è Félix González-Torres (1957-1996), la cui pratica, sospesa tra autobiografismo e anonimato, pubblicità e intimità, vita e morte, dissemina la sua storia personale in un corpus struggente di opere che indagano la precarietà dell’assenza, ripropongono un atto di affezione che diviene allo stesso tempo dispersione e disseminazione. L’artista chiama in questione sensazioni umane, disperatamente troppo umane: l’amore, un sentimento che dal particolare, la sua relazione omosessuale, si universalizza nell’indagine delle complesse dinamiche del rapporto dovute alla perdita e acuite dal ricordo struggente: la gioia della vita di coppia e della condivisione ma anche la solitudine, l’abbandono.

Una riflessione merita anche il trio canadese dei General Idea (Felix Partz, Jorge Zontal e AA Bronson), fondato a Toronto alla fine degli anni Sessanta. Gay e irriverenti, i tre artisti sovvertono ogni forma di cultura popolare e massmediatica, trattano l’immagine stessa alla stregua di un virus , capace di infiltrarsi in ogni aspetto del mondo reale. Partz e Zontal muoiono nel 1994 a causa di complicazioni legate all’HIV. Dal 1987 al 1994, General Idea focalizza la propria attenzione sull’AIDS creando opere tragicamente incisive, come il macabro aggiornamento del celebre LOVE di Robert Indiana, in AIDS, che risuona, ancora oggi, come un potente attacco alla cultura pop e alla società anestetizzata dai media e dai benpensanti.

Di segno diverso è l’immaginario sotteso alla poetica di James Bidgood, altro nume tutelare a lungo dimenticato, la cui poetica, ricca di citazioni stravolte e ironiche, cortocircuita immaginario gay e sottocultura hollywoodiana. Capolavoro dell’artista è Pink Narcissus (1971), un lungometraggio ormai annoverato fra i classici della storia del cinema gay, che inscena il cammino metaforico verso il coming out di Narciso, un giovane prostituto.

Il lavoro di Bidgood è emblematico dell’estetica camp, una particolare sensibilità che secondo Susan Sontag, la prima a fissare in termini estetici il termine, “non è un tipo di sensibilità naturale, ammesso che una sensibilità naturale possa esistere. Anzi, l’essenza di camp è il suo amore per l’innaturale, per l’artificio, per l’eccesso”. Una forma di dandysmo contemporaneo che offre “un’esperienza coerentemente estetica del mondo. Rappresenta la vittoria dello stile sul contenuto, dell’estetica sulla morale, dell’ironia sulla tragedia”. Pink Narcissus è un’opera che rivoluziona l’immaginario e la sensibilità gay-erotica per un’intera generazione, offrendo numerosi spunti, sia in ambito cinematografico, e penso ad Almodóvar o a Fassbinder, che nel campo, sempre ribollente, della fotografia omoerotica.

Un immaginario ripreso successivamente da Pierre et Gilles, che portano avanti, da circa trent’anni, una strategia estetica all’insegna dell’ambiguità tra fotografia e pittura, dove ogni singolo scatto diviene la ricostruzione formalmente perfetta, ironica e accattivante a un tempo, di un microcosmo abitato dai protagonisti della loro mitologia personale, eroi ammiccanti bloccati nella costante attesa di un’intrusione da parte dello spettatore-voyeur. Le atmosfere idilliache, ma allo stesso tempo sovraccariche, ridondanti e leziose, trasformano i santi dell’iconografia cattolica o gli eroi dell’antichità — le cui pose e schemi iconografici sono ripresi in modo letterale — in sexy icone dell’immaginario gay contemporaneo che sfiorano il burlesque. A loro volta artisti icona dell’immaginario omosessuale, Pierre et Gilles trovano il loro corrispettivo yankee in un fotografo cresciuto alla corte di Andy Warhol: David LaChapelle, il cui impianto visivo visionario si nutre di continue allusioni e riferimenti attinti indistintamente dalla storia dell’arte e dalla sottocultura pornografica, dal mondo della pubblicità e della moda. LaChapelle sintetizza sensualità e atmosfere estetizzanti in uno stile ironico e dissacrante, caratterizzato da colori estremi e audaci tagli fotografici. Le sue immagini surreali, bizzarre, esuberanti, erotiche ed estreme, grottesche, diventano lo specchio del nostro tempo: volgare, caotico, spudorato, edonistico e a tratti vacuo. Caratteristiche che tornano nella pratica di artisti come Erwin Olaf e Micha Klein, parzialmente influenzata da suggestioni camp, e costantemente sospesa tra omoerotismo e seduzione, lussuria e desiderio.