Fin dai primi anni Ottanta, Paolo Iacchetti (Milano, 1953) ha incentrato la sua indagine artistica nell’ambito della pittura aniconica, approfondendo la funzione del colore e della linea sulla superficie del quadro. Nell’intervista che segue, Iacchetti ripercorre insieme ad Aldo Iori l’evoluzione della sua pittura e ne approfondisce le dimensioni spaziali e temporali.

Aldo Iori: Le tue opere invitano l’osservatore a riflettere sugli statuti fondanti del dipingere adottando sempre nuove soluzioni: dalle complesse e fitte tessiture di colore, alle stesure che tendono al monocromatismo, alle recenti costruzioni tridimensionali. Quali ragioni ti spingono a porti in una posizione particolare e, per alcuni versi, autonoma nel panorama dell’arte? E cosa determina l’attualità di una posizione così radicale sul fronte della pittura?

Paolo Iacchetti: Parlare di pittura oggi, come sempre, può essere considerato di controtendenza. Io arrivo alla pittura dall’Arte concettuale. Mi sono formato all’Accademia di Belle Arti di Brera con Vincenzo Ferrari e con esponenti del concettuale e della poesia visiva; contaminavo istanze logico linguistiche con la casualità del quotidiano – per esempio, giustapponendo la mappa delle previsioni del tempo del Corriere della Sera con una pittura delle stesse dimensioni per l’arco di tempo di un anno. In buona sostanza volevo concettualizzare la Pop Art: da una contingenza casuale a un ordine complessivo.

Liberatomi in seguito di una sorta di pregiudizio, che proveniva dalla rigidità del pensiero concettuale di allora, ho iniziato a riflettere sulla questione della pittura: era, in fondo, quello che mi interessava. Mi portai, però, verso il versante astratto. Il mio riferimento era la pittura dei maestri d’oltralpe e quasi da subito ho ottenuto alcuni riconoscimenti in questo percorso, che già allora si presentava non del tutto conforme.

Certamente non è conforme abbracciare una “pittura concettuale” che affonda le sue radici nel monocromatismo e nell’astrattismo delle prime avanguardie del Novecento e che abbandona ogni volontà mimetica e rappresentativa. Operi una scelta differente rispetto alla riproposizione di quegli anni dell’immagine del mondo, anche nella sua presenza oggettuale, “povera” e materica, per intenderci. Mi sembra che tu mantenga ben salda la volontà pittorica aniconica, anche nell’attuale dilagare inarrestabile dell’immagine.

Fin dall’inizio ho cercato di eliminare tutte le istanze azzeranti e nullificanti. Le esperienze post-informali di Monochrome Malerei o anche i reticoli di Dorazio sono sostanzialmente nullificanti, e io con la pittura non voglio fare “zero” ma “uno”. Per non parlare delle istanze concettuali, le quali non prendono in considerazione il corpo della pittura che invece è un “più”. All’interno di questa logica ancora oggi tendo a realizzare una pittura che sia presenza. Di fronte alla pittura c’è sempre una relazione di tipo esperienziale, soprattutto se c’è una raffigurazione, un aspetto illusivo, una sorta di letterarietà… Mi è sempre sembrato importante, invece, mettere da parte tutto questo per stringere il focus sulla pittura sola: la sua plasticità, la sua densità, il segno, la presenza non atmosferica del colore. Volevo già da allora una pittura che restituisse una forza, una presenza, appunto.

Quindi la presenza del reale nella pittura è determinata dal tuo fare quotidiano, dal tuo essere corpo dinnanzi alla tela, dalla tua esperienza.

La lezione duchampiana dell’incisività del tempo esperienziale è sempre presente nella mia pittura. Un quadro figurativo è certamente anch’esso frutto di un’esperienza, ma molte volte questa è guidata dalle coordinate prospettiche, dal rendere metafora la figura. Ma la pittura può non aver bisogno di tutto questo. Una relazione si dovrebbe trovare direttamente nel quadro, nell’enigmaticità di ciò che si vede. Questo è un fattore che mi riporta alla classicità e che io ritengo necessario per osservare i quadri: devi essere abituato a guardarli. Non vorrei scomodare il pensiero di Sloterdijk, ma penso che la condizione esistenziale attuale preveda, perché si sia soddisfatti dell’essere al mondo, come il cittadino greco antico, un impegno verso il mondo, un approfondimento di ciò che ci interessa – proprio in un momento di distrazione massima come l’oggi. E la pittura è una di queste possibilità, perché richiede continua attenzione.

La tua pittura, quindi, per le sue radici concettuali, richiede all’osservatore un certo sforzo speculativo. Questo, tuttavia, si accompagna complementarmente a un rapporto empatico, dettato da un approccio meno razionale. La presenza del colore, lavorato per stesure successive, per parcellizzazioni e infinite “velature”, è infatti una questione per te ineludibile.

Certo, ma la questione del colore è sempre posta in secondo piano rispetto alla pittura in sé. É la pittura che restituisce il colore, non viceversa. Io cercavo colori che entrassero in relazione con l’osservatore senza mai essere manifestatamente dichiarativi. Volevo un colore che implicasse anche la possibilità di una bruttezza: non un colore “bello” in senso classico, ma un colore quasi “storto”, che potesse, nel guardarlo, far emergere col tempo molteplici visioni per l’osservatore.

A me interessa il rapporto tra la concezione della pittura e la partecipazione alla pittura. Mi viene in mente Seurat e il suo bordo di “puntini” blu e viola che spesso non è riprodotto sui libri. Quel bordo indica esattamente quel rapporto che a me interessa.

Naturalmente ho eliminato tutta la dimensione illusiva e mimetica e mi appoggio all’astrattismo come anche conseguenza del mio percorso iniziale tra il concettuale e la Pop Art. Questo mi ha portato, però, molto presto a una concettualizzazione della pittura – fino agli anni a cavallo del millennio, quando quella si è ulteriormente radicalizzata e ha assunto, nelle serie, un aspetto anche oggettuale. L’oggetto sta nello spazio e si pone come rappresentazione del mondo.

…ma resta comunque un oggetto pittorico e, quindi, un oggetto che possiede l’unicità e che racchiude l’invisibile. La pittura si riappropria di una spazialità spirituale, a cui si aggiunge un possibile valore testimoniale molto forte rispetto al reale.

La pittura deve avere al suo interno un cuore di diamante. Potrebbe sembrare una frase banale, ma la pittura è una metafora che deve contenere una forza interna, emanativa di senso – non in funzione della bellezza del colore, di qualità retoriche e seduttive, che la pittura può comunque possedere. L’attualità spinge continuamente nella direzione del quotidiano, verso la presenza del reale. Ma la pittura deve essere altro. Tu hai nominato l’invisibile, la spiritualità, una qualità antica che la pittura possiede.

Vi sono stati anche fraintendimenti sulla mia pittura, evocando termini come “minimalismo” – il mio non è minimalismo. Certamente attengo a un processo di radicalizzazione di alcuni aspetti formali; ma, in realtà, io cerco la pittura nel suo senso profondo e “vero” – se mai sia possibile usare ancora questa parola – e con ciò di suggerire un elemento che vada oltre il quadro. Oggi non c’è molto su questo versante della pittura, sul cercare quell’oltre. Pochi lo fanno. Mentre c’è un allineamento generale su altri aspetti, forse più mondani, legati a quel mondo dell’immagine a cui facevi riferimento, metaforica illusiva, “comunicativa”.

Oggi può sembrare anacronistico non andare con la pittura dove il reale sembra essere più ammaliante. La pittura “palestrata” fornisce veloci risultati formali a un osservatore che vuole giustificazioni e appagamenti immediati. Forse si è persa di vista la necessità di un metodo, di un allenamento, di un esercizio quotidiano alla pittura.

L’esercizio quotidiano è fondamentale. Consente di essere continuamente dentro il nucleo, tendere a quel cuore di diamante che dicevo. E non solo pratica del fare, ma esercizio riflessivo attraverso la pratica. Perché l’elemento di spiritualità lo si raggiunge solamente nel fare quotidiano. Questo ti chiede la pittura. Bisogna saper cogliere i suggerimenti che continuamente ti offre mentre la fai, porsi in una condizione d’ascolto. E, soprattutto, credere nella pittura. Capisco che oggi gli artisti – artisti che magari stimo, anche se fanno un lavoro completamente differente dal mio – abbracciano pratiche di tipo più “distruttivo” e nichilista piuttosto che costruttivo, ma l’ironia della loro idea li riscatta. Io mi pongo in una posizione differente con l’opera. Non si finisce mai di apprendere. Hokusai alla fine della sua vita diceva che, forse, cominciava allora a capire e a saper gestire alcuni aspetti della sua pittura. È effettivamente così. L’esercizio continuo, il fare tante volte il medesimo quadro, ti porta con il tempo a capire le cose e a raggiungere qualche risultato.

Nella tua pittura direi che cerchi non tanto una spazialità quanto piuttosto una definizione di spazio – potremmo chiamarla anche “spaziosità”, come capacità non di rappresentare, ma di essere spazio definito – che coinvolga l’osservatore. Le tue opere mi sembra siano sempre porzioni di spazi, come frammenti di visioni più ampie.

Ho riflettuto anche su questa dinamica, ma l’ho sempre vista come conseguenza della pittura. Ho escluso ogni spazialità illusiva, come quella atmosferica che comporta delle suggestioni. Non entro in quei luoghi mentali, ma cerco una maggiore enigmaticità nello spazio della pittura. È uno spazio che devi abitare e non è detto che sia sempre facile raggiungerlo con l’atto stesso del dipingere.

Non bisogna, però, fare il ritratto allo spazio, né fare il ritratto al tempo. Sia lo spazio che il tempo sono nel mio lavoro, poiché la pittura definisce uno spazio come logica e naturale conseguenza. Quello che sento meno presente nel fare è la dimensione temporale, che ti guida dopo nel vedere il lavoro. Un’immagine illusiva ha un rapidissimo tempo di percezione e comunque continua, come una parola, a produrre continui echi. Invece, la densità che hai davanti in una pittura di questo genere necessita di un tempo diverso.

Un tempo più dilatato, legato alla lunga contemplazione che richiedi allo spettatore. Ne scrivi ampliamente anche nei tuoi testi, nei quali affiora inevitabilmente l’idea di bellezza. Affermi che: “Il bello necessita di una forma che si relazioni all’individuo come luogo di genesi di un rapporto che non sfugga.”

L’idea di bellezza fa parte della nostra cultura. La intendiamo, a volte, come derivato dal classico che si definiva per unità, misura, proporzione ed economica chiarezza – rapporti che sono direttamente sensazioni. Oggi vi è la necessità di nuovi criteri che comprendano le antiche relazioni del bello ma che, al contempo, rinnovino la categoria. Ci avviciniamo per approssimazione e su questo calibriamo i nostri schemi mentali. Io tenderei a non dare per scontato nulla e fare in modo che l’osservatore metta in moto i suoi schemi per capire ciò che ha di fronte a sé, entrando in relazione con esso – è qui che interviene il tempo della contemplazione.

Nel mondo illustrato da migliaia di immagini e strutturato in relazioni sempre più complesse e giocate su molteplici livelli di virtualità, la pittura, per non essere fagocitata, si deve radicalizzare ancora di più. È forse necessario operare maggiori distinguo o, invece, accordare una vicinanza al reale?

La sensazione, oggi, è di essere in una condizione di navigazione a vista. Il mondo va alla deriva e la pittura deve mantenere ben salda la rotta – che, per me almeno, significa rinsaldare la mia posizione e approfondirla al massimo. C’era già molto nella mia pittura degli anni passati, ma oggi sento ancor più necessario un baricentro pesante e un respiro ampio. Nella pittura non si trova un punto di domanda. È una relazione, un’affermazione che ti riposiziona nel mondo. Ed è reale, non virtuale. L’opera, in quanto presenza, condiziona; e nel condizionamento stimola ad andare oltre. Questo oltre, lo ribadisco, è legato più alla spiritualità che alla metafisica. E avvicina, seppur con il mistero, al senso del fare, alla necessità di un’unitarietà: chi sono io di fronte a questa cosa qua? Un lavoro che tende alla densità inevitabilmente porta a una sintesi in cui l’invisibile, la spiritualità sono presenti e vengono messi in gioco dall’opera.

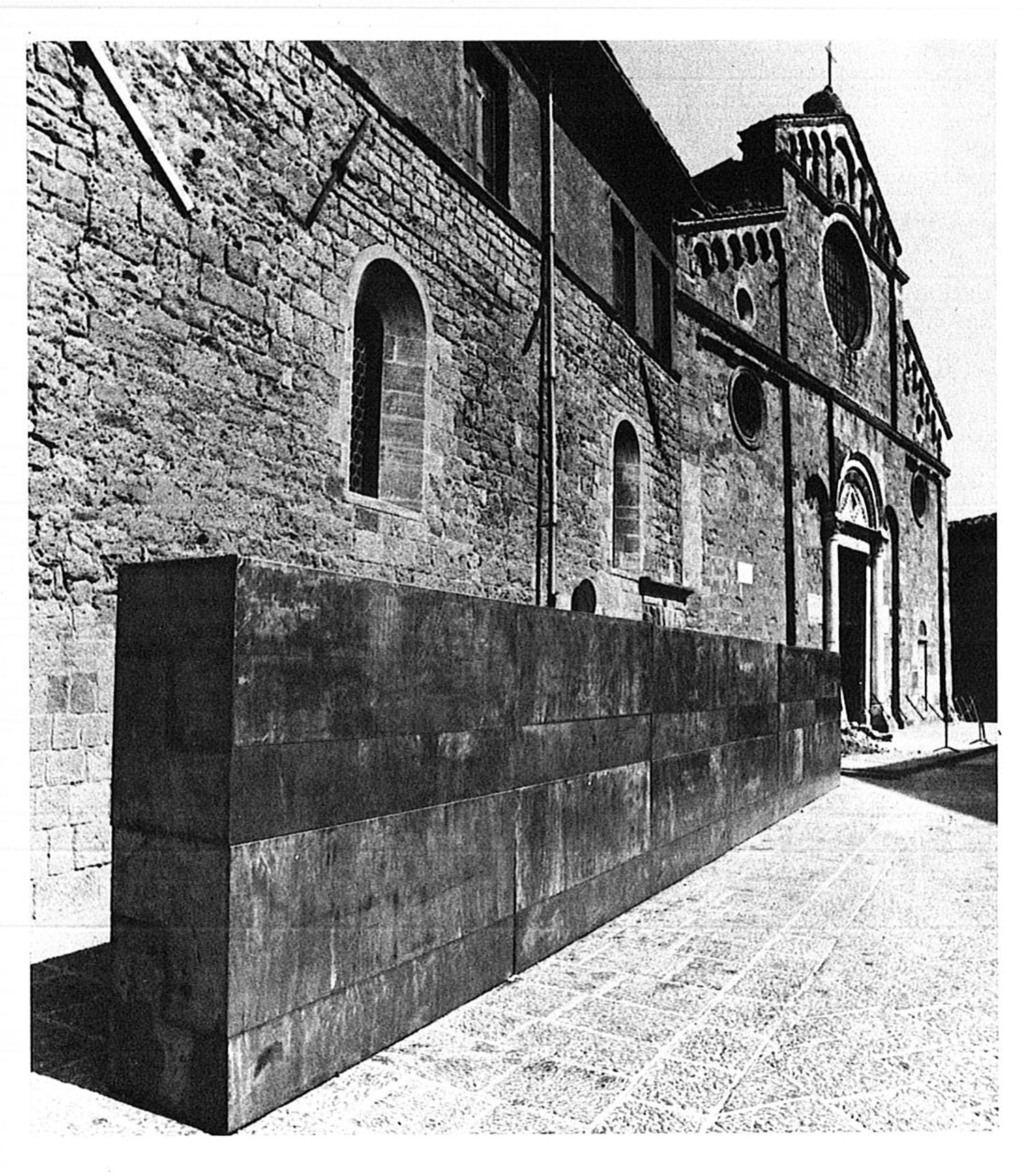

Nelle tue opere più recenti ti confronti con lo spazio tridimensionale, come se alcuni elementi propri della pittura necessitino di una “verifica” nello spazio fenomenologico dell’osservatore.

È un lavoro che parte da lontano, da un ambito su cui avevo riflettuto in passato, in cui ci sono i nomi di Frank Stella o Conrad Marca-Relli: non certo da una volontà, che c’è in molti, di fare esperienza della scultura. Per me è il segno che ha evidenziato questa necessità, dettata dalla sua voglia di concretezza. Il segno è stato modellato nello spazio tridimensionale e mi sono accorto che aveva la stessa “apertura” posseduta nel quadro.

Ora sto lavorando su una spazialità nuova in cui la relazione tra linea e colore è certamente problematica. Brice Marden suggerisce alcune direzioni ma non mi interessa una sorta di “ritratto alla linea”, come quello che persegue lui in anni recenti. Io mi ritrovo con la linea a voler ricreare una situazione densa e plastica che a volte mi porta fuori dal quadro.

Non faccio mistero delle difficoltà che il quadro ogni volta pone: la griglia, la commistione tra linea e colore, le modalità di campitura, il cangiantismo del colore. Le relazioni tra tutti questi fattori divengono complesse e l’equilibrio si raggiunge tenendo ben salda l’attenzione. Come si diceva – con una presenza sempre vigile, mirata al cuore della pittura.