Una cosa che mi sta interessando negli ultimi tempi è la povertà. Povertà non solo come concetto, ma come esperienza. Mi sembra che l’intera cultura occidentale, istituzioni comprese, si fondi sulla premessa che la realtà e la vita esistano solo “al di sopra” della linea della povertà. Quest’ultima è basata su una concezione del reale che è paragonabile alla linea di galleggiamento nelle navi. Vediamo solo la parte dell’imbarcazione che si trova sopra il pelo dell’acqua, ed è questa l’unica realtà tangibile di cui teniamo conto. Sotto quella linea, è tutto sommerso. La povertà sembra funzionare come uno stato di negazione, uno stato impossibile che, una volta superato, fa sorgere il mondo reale. Come se prima non esistesse nessuna dinamica culturale, desiderio o conquista.

La cultura occidentale ama le opposizioni binarie: divino/umano, conscio/inconscio, superficiale/sotterraneo. Queste coppie di opposti raccontano la storia come una serie di azioni sincronizzate con un certo senso di realtà e capacità di intervento. La povertà è uno stato volontario, dunque anche uno stato passivo dell’essere. Nella povertà si resiste. Nel benessere si agisce; si è in pieno possesso della propria vita. La vera povertà è una condizione sociale involontaria. Nessuno vuole essere povero. Se vogliamo esprimerci in termini aristotelici, possiamo considerare questo stato come il risultato di un incidente, uno sbaglio, o persino un’ignoranza sistemica — ovvero, il sistema non sa come fare di meglio ed è incapace di assicurare il benessere economico a tutti. Eppure, quelli che vivono in povertà non devono essere considerati responsabili per la loro condizione, né per le loro azioni. Il dibattito morale su quanto siamo responsabili delle azioni involontarie — e per estensione delle condizioni involontarie — esisteva già nell’antichità. Sta al centro della terza parte dell’Etica nicomachea di Aristotele, in cui troviamo alcune riflessioni molto interessanti. Aristotele, a quanto pare, è pronto a considerare l’invecchiare e il morire — oltre al respirare, addormentarsi, svegliarsi (in “De Partibus Animalium”) — come cose che facciamo anche se, in generale, non sono prodotti della nostra percezione o del nostro desiderio. Legati a questi processi troviamo quelli che hanno origine in noi senza essere “ordinati” dalla nostra immaginazione o desiderio, come essere sessualmente eccitati, arrossire, aggrottare la fronte, alzare il sopracciglio, o persino piangere. Aristotele descrive questi stati come “subintenzionali”. Così come il pianto, la povertà sembra essere subintenzionale. Eppure abbiamo bisogno di filosofi, teorici della cultura, contastorie, economisti, ma anche scienziati, biologi ed educatori da impegnare per una corretta interpretazione della povertà. Milioni di individui vivono in povertà; ciò significa, dunque, che hanno una vita. E questa vita deve essere rispettata e interpretata, non con la lente dell’opacità e dello stupore, ma con amore. Già, penso davvero che qui l’amore abbia svolto e svolgerà un ruolo fondamentale.

Se la povertà non può essere un oggetto del desiderio, l’amore occidentale, incontrando la povertà, deve trasformarsi nell’essenza della caritas, che letteralmente significa benevolenza verso i poveri. Oggi possiamo avvertire che molti problemi sociali hanno origine in questo passaggio dall’amore alla tolleranza. Provate a immaginare l’effetto di questa forza, questa energia – che viene gratuitamente imposta a una persona o una comunità in stato di bisogno – agisce come una diga mostruosa che frena il diritto alla realizzazione. Sì, la realizzazione è possibile anche nella povertà. Come faccio a saperlo? Perché me l’hanno raccontato mia nonna e mia madre. Una cugina di mia nonna — la persona più simpatica che abbia mai incontrato, dopo il nonno — si era stancata di ascoltare storie di povertà alle cene familiari e ha deciso di “socializzare” questi racconti come parte di una sagra di paese. Una sera d’estate ha disposto una fila di sedie, sei o sette, su un piccolo palcoscenico e ha invitato gli anziani del paese a riunirsi dopo cena. Ha cominciato a raccontare la storia di quando aveva avuto fame per una settimana e mentre lo raccontava, tutti hanno cominciato a ridere a crepapelle. L’anello esterno della platea, noi nipoti, guardava attonito la scena. Da quel momento, le persone sono salite sul palco per raccontare gioie ed eventi legati all’amore e all’apprendimento — interpretazioni del mondo avvenute nelle condizioni più ingrate che possiate immaginare. Potrebbe venire spontaneo separare la loro povertà, storicamente situata in un passato che forse abbiamo superato e che adesso controlliamo, dalla povertà che vediamo e conosciamo nelle nostre vite quotidiane. Ma loro ci hanno pregato di non farlo, e io credo che il loro ragionamento fosse corretto.

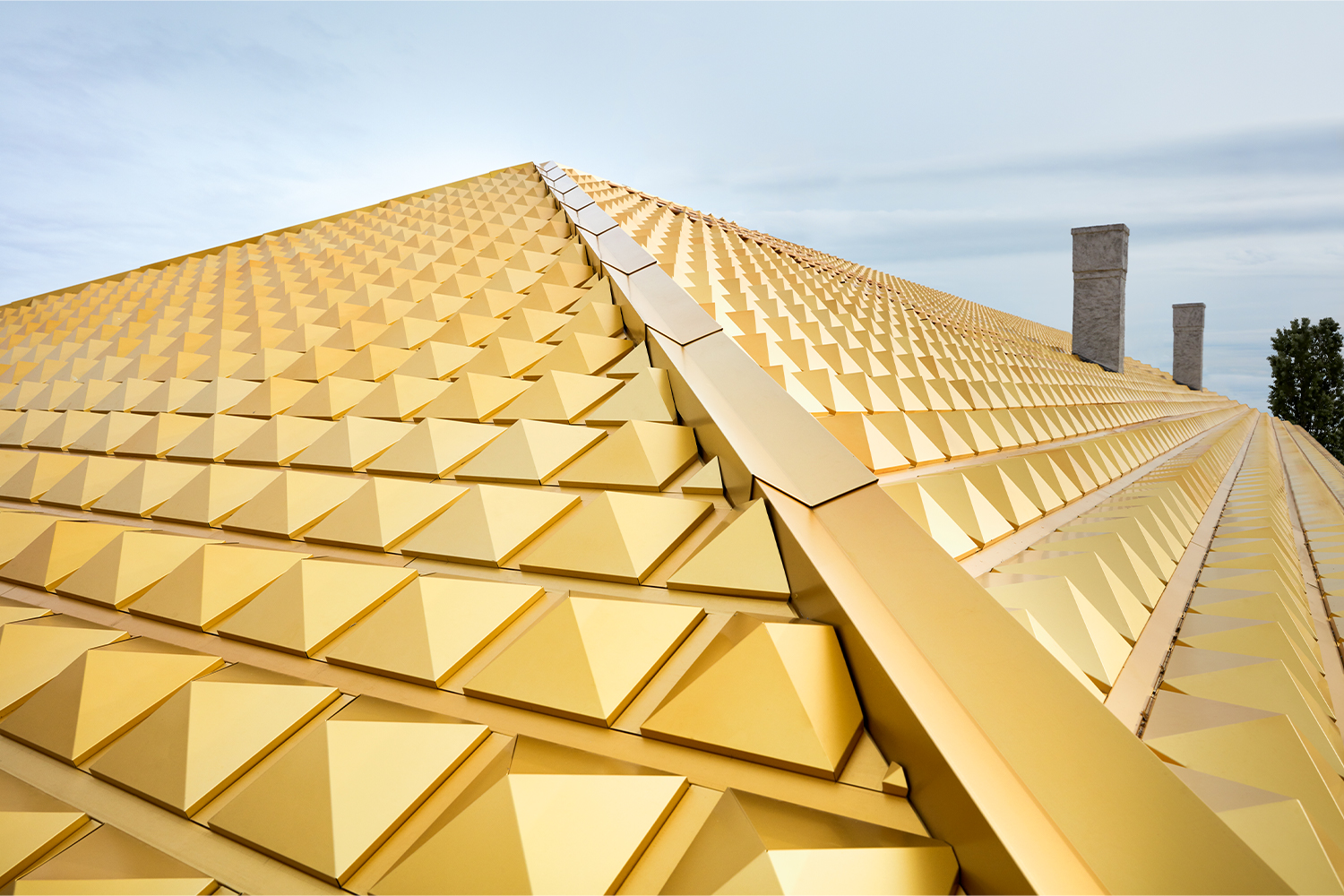

C’è un esercizio che vale la pena tentare: una riflessione sul linguaggio che usiamo, gli strumenti che creiamo per orientarci nella società, i milioni di barriere che abbiamo inventato. Per esempio, recentemente un amico ha fatto una riflessione sul fatto che i musei stiano rapidamente perdendo pubblico. Ora, consideriamo la povertà e il bisogno e lo spazio sicuro che un’istituzione artistica riesce a creare. Esiste un modo, all’interno di una cultura dedicata alla “conservazione”, per sostituire il turismo con il servizio alle comunità bisognose? Io sono fortemente convinta di sì.

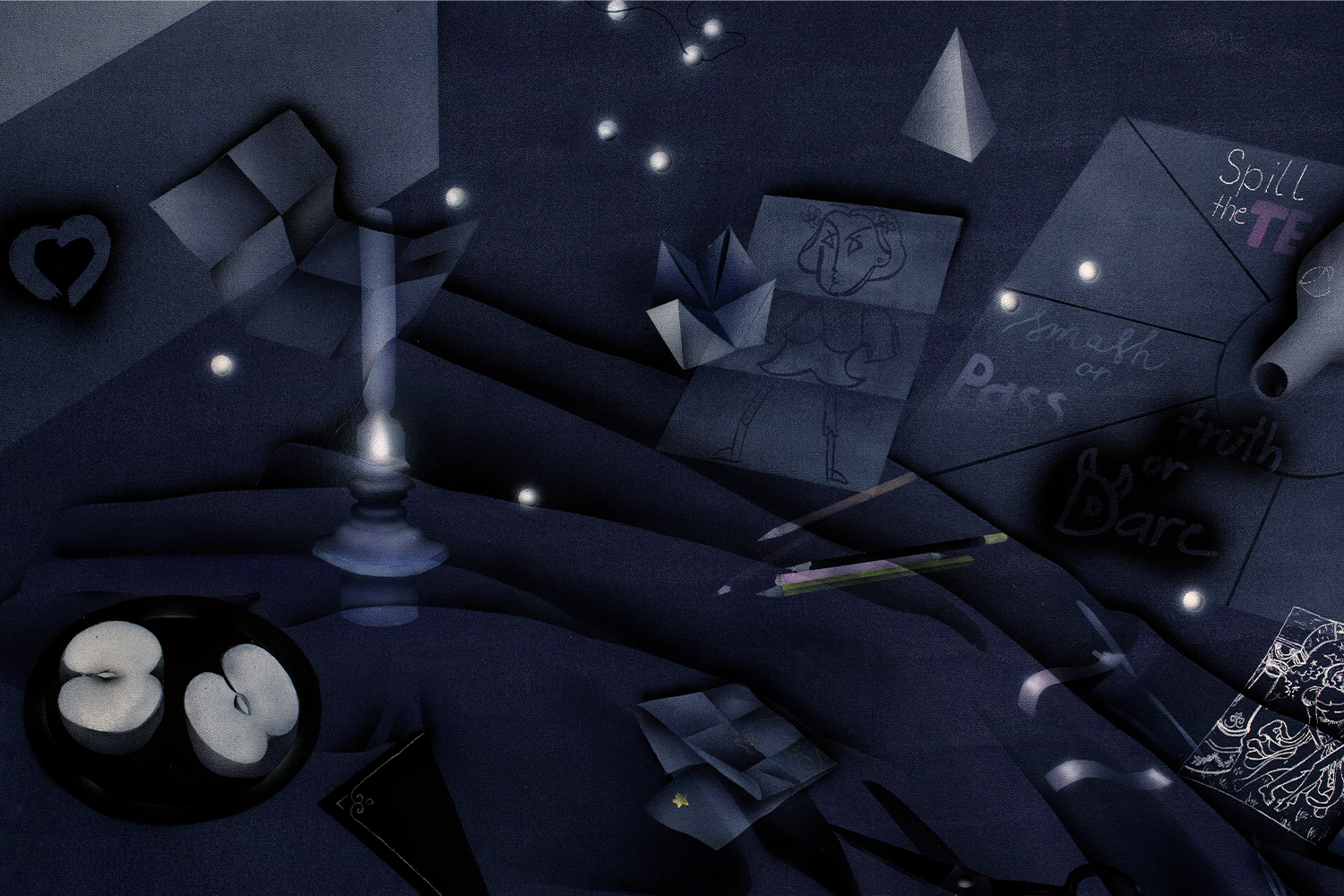

E qui affiora una domanda complessa: perché ho scelto il lavoro di Pauline Curnier Jardin per parlarne in questo testo? Perché, come Ocean of Love di Ingo Niermann e Alexa Karolinski o la pratica di Taloi Havini, di cui ho parlato nei precedenti capitoli di questa rubrica, il lavoro di Pauline Curnier Jardin è l’esaltazione di una gioia intelligente. Per l’intero corso della sua carriera, Jardin ha utilizzato un’ampia gamma di materiali e forme per esplorare il linguaggio essenziale del film. Il suo lavoro indaga la respirazione, la crescita e l’invecchiamento, tra gli altri processi involontari, al servizio di un corpus molto esteso che comprende film, installazioni, performance e sculture. Come fa il suo linguaggio a produrre increspature così enormi nel cuore, nella mente e nello spirito? Io percepisco il lavoro di Jardin come un incredibile sforzo di cancellare le opposizioni che dividono i processi consci da quelli inconsci. Lei non tratta esplicitamente la povertà, ma il suo lavoro possiede una forza che ispira una volontà senza precedenti di intrecciare sfere della vita che sono state descritte come separate. Il suo uso del film e degli oggetti fisici insiste nel comunicare pensieri a un pubblico che rimane in uno stato di solitudine — in altre parole, mette in gioco i poteri mentali che abbiamo quando siamo da soli, quando restiamo aperti all’ispirazione mentre l’anima persegue i suoi difficili ma fruttuosi sforzi solitari.

Possiamo sentire che la nostra saggezza comincia dove i suoi lavori finiscono, e ci rendiamo conto che una grossa parte dell’impresa di avviare una trasformazione sta nello smettere di cercare risposte per immergersi nelle acque della motivazione. Jardin risveglia in noi questi desideri solo quando riesce a suscitare la sensazione che il lavoro non ci ha detto niente, eppure abbiamo capito tutto.