Introduzione

L’apertura di “Italy: The New Domestic Landscape. Achievements and Problems of Italian Design”, nel 1972 al MoMA di New York, rappresenta uno spartiacque nella storia del design italiano1. Curata dall’architetto argentino Emilio Ambasz, la mostra celebrava il contributo del design allo sviluppo e al successo dell’Italia del dopoguerra nel mercato internazionale.

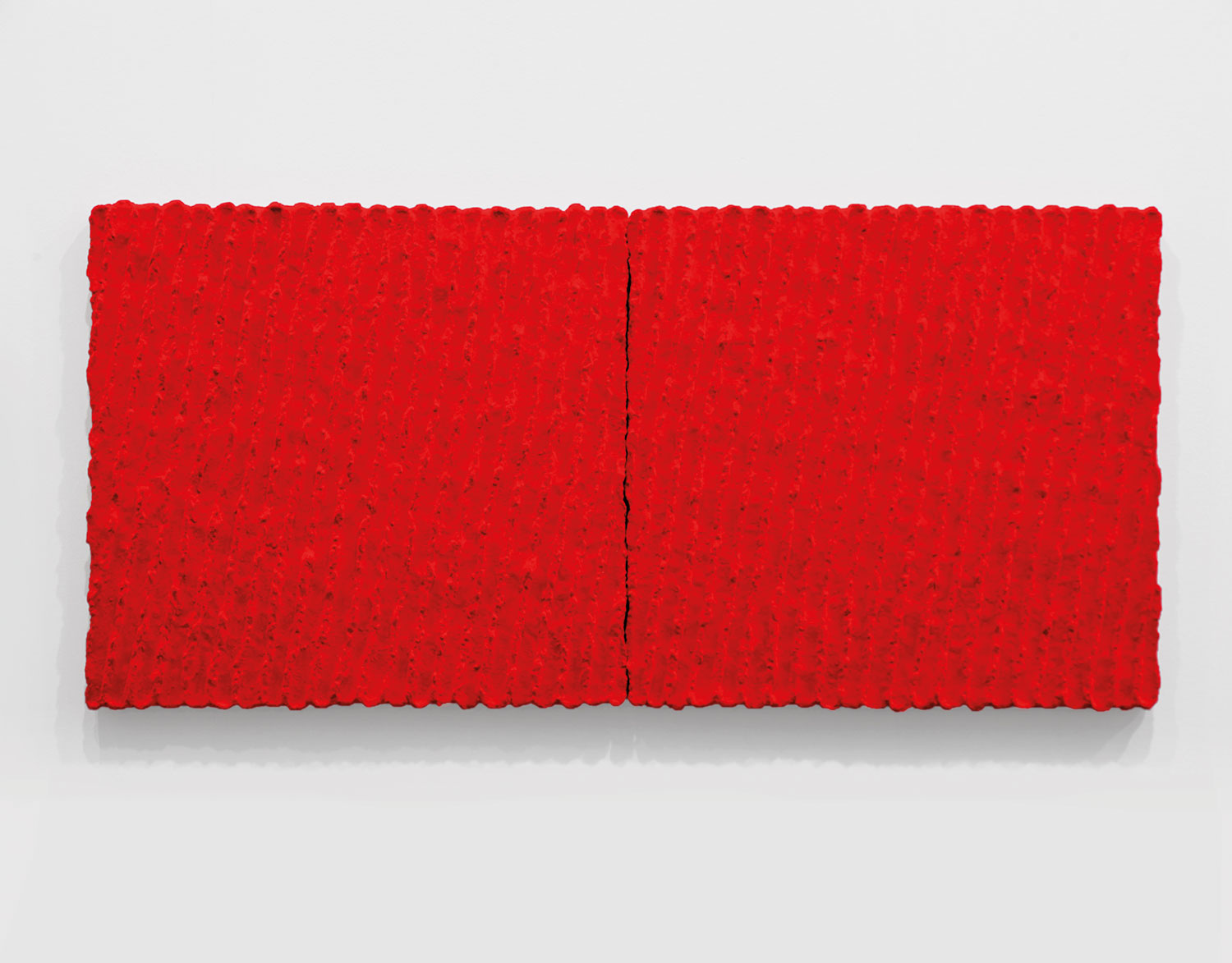

Il merito per gli architetti-designer italiani era basato su due differenti approcci: da una parte, i beni di lusso progettati da importanti architetti come Giò Ponti e Vico Magistretti, dall’altra, l’immaginazione controculturale di una giovane generazione guidata da Ettore Sottsass e Superstudio. Complessivamente, la rassegna illustrava come gli architetti italiani fossero ancora legati al design di beni di consumo, ma allo stesso tempo vantavano posizioni culturali critiche della società dei consumi e del ruolo degli architetti al suo interno. Questo elemento controculturale non era nuovo al design italiano. Esso appare, per la prima volta, durante l’ondata di contestazione che travolse l’Europa alla fine degli anni Sessanta e alla quale gli architetti parteciparono attivamente2. Nel 1968 gli studenti di architettura e i professionisti occuparono e vandalizzarono la XIV Triennale di Milano, criticando una mostra che ai loro occhi incarnava lo spirito di una progettualità orientata al mercato3. Questo anti-autoritarismo era anche parte del nascente movimento del Design Radicale; l’approccio irriverente e d’ispirazione Pop di Archizoom Associati, Sottsass e Superstudio contrastò l’ortodossia modernista dominante e i desideri della cultura mainstream grazie a una svolta ironica verso il linguaggio del cattivo gusto, del kitsch e dell’eclettismo storico. Nella mostra del MoMA furono esposti oggetti prodotti da Poltronova, un’azienda toscana fondata nel 1957, come il divano Superonda di Archizoom o la lampada Passiflora di Superstudio, entrambe progettate nel 19664.

Tuttavia, nei primi anni Settanta, l’ottimismo del Sessantotto si era ampiamente trasformato nella frustrazione per l’assenza di riforme sociali. In questo contesto i prodotti dei Radicals apparivano inefficaci e le loro strategie critiche problematiche. Il marxista e storico dell’architettura Manfredo Tafuri bacchettò questi architetti come dispensatori di una “sempre più commercializzata” forma d’ironia5. Nella retorica marxista che in questo periodo influenzava le posizioni della sinistra italiana, i prodotti Pop dei Radicals erano visti come strumenti inadeguati al cambiamento sociale; troppo facilmente identificati come status symbol dai consumatori più giovani, rappresentavano la capacità del mercato di inghiottire ogni tentativo di sovversione6.

All’interno della mostra “Italy: The New Domestic Landscape” si può osservare il fallimento delle strategie del Design Radicale della fine degli anni Sessanta. Questa è un’altra ragione – anche se in gran parte non riconosciuta – dell’importanza dell’esposizione: non solo essa esplicitò gli obiettivi degli architetti italiani nella decade precedente, ma anche ne suggerì la possibile evoluzione nell’immediato futuro. In questo senso, la mostra segnalò la fine della prima ondata di radicalismo e l’emergere di quella successiva e conclusiva del fenomeno.

Mentre le idee marxiste continuavano a impregnare la maggior parte delle pratiche di questi architetti, le loro strategie dimostravano un marcato cambiamento nell’approccio progettuale, nonché una crescente tensione utopica. Nel catalogo della mostra i critici Filiberto Menna e Gemano Celant descrivono i nuovi modi attraverso i quali gli architetti italiani d’avanguardia tentavano di superare l’alienazione percepita in tutte le fasi della progettazione, del consumo e della mediazione dell’oggetto di design. Si trattava di una “crisi dell’oggetto”, all’interno della quale gli architetti si spostavano dalla progettazione del prodotto a quella che Menna ha descritto come “una progettazione dei comportamenti”7. Ciò era evidente in proposte come quella di Superstudio per una “vita senza oggetti”, un’“utopia negativa” di nomadismo perpetuo nella quale gli oggetti erano ridotti a “neutrali elementi monouso”, a dispetto di ogni feticismo delle merci. Quest’enfasi sui comportamenti era evidente anche in uno degli ambienti meno discussi tra quelli presentati nella mostra, ovvero quello dei fiorentini di Gruppo 9999. Questo contributo resta ampiamente non riconosciuto, in parte perché ne esiste solo uno studio: Gruppo 9999 fu infatti uno dei due vincitori della “Competition for Young Designers”, una sezione della mostra per la quale giovani studi erano stati invitati a presentare una proposta progettuale su carta8. Questo saggio esamina brevemente l’opera di Gruppo 9999, prima di condurre una più ampia analisi sul valore dell’artigianato per una serie di architetti coinvolti nella seconda ondata del movimento del Design Radicale italiano. Tale aspetto, proprio come l’ambiente di Gruppo 9999 per la mostra del MoMA, è stato largamente trascurato nella narrazione del design italiano del dopoguerra, anche se ne costituisce una parte vitale.

Gruppo 9999 e il “Pastorale” nel Design Radicale

Gruppo 9999 fu fondato nel 1967 da quattro architetti fiorentini: Giorgio Birelli, Carlo Caldini, Fabrizio Fiumi e Paolo Galli. Il loro ambiente per “Italy: The New Domestic Landscape”, intitolato Vegetable Garden House, consisteva in una serie di collage su carta quadrettata che combinavano testo con raffigurazioni di bambini e adulti in vari stati di nudità, così come illustrazioni e fotografie di cavolini di Bruxelles, verze e altri ortaggi. I collage avevano lo scopo di rappresentare tre elementi costitutivi di una stanza da letto: l’acqua, un orto e un materasso gonfiabile9.

Come tutti gli ambienti in mostra, il contributo di Gruppo 9999 emergeva dalla loro pratica precedente. Era il risultato di ricerche e sperimentazioni condotte presso la discoteca Space Eletronic che il collettivo aveva fondato nel 1969 a Firenze10. Tra le performance e le installazioni presentate allo Space Electronic, Gruppo 9999 concepì la Vegetable Garden House come un prototipo di due stanze. Una era un soggiorno, continuazione di un progetto di ricerca iniziato nel 1970 con Superstudio e intitolato S-Space (Separated School for Expanded Conceptual Architecture) (Superstudio lo descrisse come una piattaforma “dedicata alla sperimentazione didattica e allo scambio di informazioni” 11). La seconda era la stanza da letto in tre parti che sarebbe stata esposta al MoMA12. La stanza da letto prendeva le distanze dall’enfasi pedagogica del soggiorno. Nel testo che accompagnava i collage, Gruppo 9999 descrisse in questi termini la loro visione “vegetale” dell’ambiente domestico: “Finora, la tecnologia ha seguito un percorso completamente autonomo, un percorso, diremmo, in conflitto con la natura”13. Per contrastare la distanza tra natura e tecnologia il collettivo proponeva di “ritornare agli elementi che storicamente sono andati persi e che ormai sono stati dimenticati: cose antiche e primordiali, come il cibo e l’acqua, fianco a fianco con le invenzioni tecnologiche. È nostra volontà riportare l’uomo in dialogo con la natura, anche in questa vita moderna e frenetica”14.

Da una parte il loro manifesto sintetizzava il radicale riconoscimento di una distanza straniante tra gli esseri umani e il loro ambiente – osservazione tra l’altro conforme all’intuizione di Menna sulla necessità di aggiornare i comportamenti piuttosto che creare nuovi prodotti. Dall’altra la sua retorica introduceva un concetto che è uno dei capisaldi di questo saggio e che può essere identificato come un interesse per l’artigianato. L’ambiente di Gruppo 9999 si fondava sulla condizione naturale come una primitiva e remota “alterità” rispetto alla modernità tecnologica. Descritto nel comunicato stampa del MoMA come un’“arcadia riformulata”, può essere visto come un’espressione del “pastorale”, in conformità al significato letterario del termine, ovvero un’idealizzazione della natura, una celebrazione della semplicità e dell’ordinarietà15.

Vegetable Garden House esprime alcune delle qualità attribuite al pastorale, a partire dalle sue origini nella tradizione classica16; ma esemplifica anche una declinazione politica del concetto diffusasi in quel periodo storico – come nell’uso marxista del termine da parte del critico culturale Raymond Williams nel suo Country and the City del 197317. Il pastorale di Gruppo 9999 è espressione di un atteggiamento critico del bene di consumo che il critico italiano Renato Poggioli descrive come caratteristico dell’avanguardia degli anni Sessanta: “il principale impulso al quale il pastorale si oppone (è) il possesso, la proprietà”18. Ciò è evidente nell’inclusione da parte di Gruppo 9999 di un estratto dalle Georgiche di Virgilio in cui è descritto il lavoro stagionale dell’apicoltore. Nonostante affronti un’esistenza relativamente umile, l’apicoltore è felice con il suo terreno: “piantando qualche legume fra gli sterpi / e intorno gigli candidi, verbena / e gracili papaveri, / in cuor suo si sentiva ricco come un re”19.

Sebbene le Georgiche siano soprattutto un’esposizione didattica della vita agricola, Williams afferma che parti del poema sono pastorali. Ciò è attribuibile non solo al loro “tono idealizzato”, ma anche al fatto che questa “nota idilliaca risuoni in un altro contesto”, esprimendo una lontananza culturale e temporale che è un’altra peculiarità del pastorale20. Sia Gruppo 9999 che Superstudio individuarono la loro utopia antimaterialista in una natura lontana: nei primi, rappresentata dall’orto; nei secondi, dai paesaggi montuosi che fanno da sfondo agli isolati “accampamenti”, la cui distanza è amplificata dall’uso della griglia prospettica21.

Convenzionalmente un tropo letterario, il pastorale può anche essere interpretato come una qualità associata all’artigianato. Nel suo Thinking through Craft del 2007, Glenn Adamson identifica il pastorale, insieme alla “supplementarietà”, all’abilità, alla materialità e all’amatorialità, come uno dei cinque “principi” dell’artigianato. Più precisamente, Adamson considera sia il pastorale che l’amatorialità come sintomatici “della condizione dell’artigianato nella moderna fabbrica sociale”, due “strutture concettuali che ne hanno favorito la marginalizzazione”22. Sebbene Adamson parli della posizione dell’artigianato in relazione all’arte, Gruppo 9999 e Superstudio suggeriscono che lo stesso si può dire dell’artigianato in relazione al design: anche se nessuno dei due si riferì al pastorale in maniera esplicita, probabilmente entrambi adottarono questa categoria per la sua estraneità al design mainstream.

Artigianato e Controcultura nel Design Radicale degli anni Settanta

L’analisi del ruolo giocato dall’artigianato nella controcultura del design radicale è parte di un più ampio tentativo di riasserirne la centralità nella parabola del design italiano del dopoguerra. Nella frammentaria e limitata storia dello sviluppo industriale italiano, l’artigianato ha rappresentato una risorsa vitale: anche dopo la rapida ondata d’industrializzazione dei primi anni Cinquanta, la scala e i distretti dell’industria del mobile e della produzione manufatturiera restarono ampiamente legati all’artigianato23. La storica del design Penny Sparke, che sin dagli anni Novanta propone una narrazione del design italiano imperniata sulla tradizione artigianale, ha dimostrato come i materiali e le tecniche dell’artigianato siano stati di fondamentale importanza per gli architetti italiani durante gli anni Cinquanta e Sessanta, dalla sedia Superleggera, con la seduta in paglia di Vienna d’ispirazione vernacolare, di Ponti per Cassina, alle ceramiche realizzare in Toscana e ai vetri soffiati di Murano di Sottsass24. L’artigianato è sempre stato una caratteristica distintiva del design italiano nel mondo, così come dimostra ancora oggi l’appeal dei beni di lusso “Made in Italy”25.

L’attenzione rivolta all’artigianato dagli architetti della controcultura dei primi anni Settanta era espressione di un più ampio interesse per il “fatto a mano”. Si assisteva, in questo periodo, alla crescita di popolarità del fai-da-te. In un articolo per la rivista Modo nel 1977, Claudia Donà segnalava come in precedenza il fai-da-te fosse meno diffuso in Italia, in quanto il patrimonio immobiliare urbano era in larga parte composto da appartamenti in affitto della cui manutenzione erano responsabili i proprietari. (I tecnici riparatori erano in ogni caso poco costosi.) Tuttavia, durante la depressione economica dei primi anni Settanta, anche gli abitanti di questi appartamenti erano alla ricerca di modi sempre più convenienti di fare e disfare26.

Nel 1974 l’architetto Enzo Mari spinse questa tendenza alla produzione amatoriale in un vero e proprio programma di matrice radicale. In Proposta per un’autoprogettazione Mari invitò il pubblico a costruire i propri mobili semplicemente seguendo una serie di disegni funzionali, pubblicati in un catalogo distribuito gratuitamente27. Facendo produrre ai consumatori i loro stessi beni Mari sperava che questi sperimentassero una modalità di produzione non-alienata e libera dal legame feticista con le merci.

Il revival dell’artigianato che aveva coinvolto l’America del Nord e l’Europa Occidentale negli anni Sessanta e Settanta si avvertì anche in Italia. Ciò fu evidente nella presenza di ceramisti come Alessio Tasca nella sezione del Lavoro Artigiano della XV Triennale di Milano del 1973. Sebbene l’artigianato fosse stato presente nelle precedenti Triennali, questa era la prima volta in cui la sua presenza era inquadrata per differenza culturale rispetto alla produzione industriale. La produzione artigianale celava la promessa della riconquista di un’individualità in un mondo altrimenti omogeneo e prodotto in serie28.

Come ai tempi il critico d’architettura Joseph Rykwert notò sulle pagine di Domus, questo entusiasmo per l’artigianato era interpretabile come “una forma di protesta contro la società dei consumi che era piuttosto familiare nel mondo anglosassone”, ma inusuale per un contesto come quello della Triennale29. La critica di Rykwert sottendeva un accenno alla specificità dell’artigianato in Italia, che, a differenza di quanto accadde in ambito anglo-americano, non godette storicamente di un inquadramento ideologico autonomo da quello della produzione industriale. Ciò è dovuto in parte al processo di industrializzazione della nazione. Siccome l’Italia non ha assistito alla sparizione dei laboratori artigianali così come verificatasi nel XIX secolo in Gran Bretagna, non c’è stata alcuna necessità di esultare davanti a un’ipotetica rinascita di un movimento di arti e mestieri. Sebbene non voglia semplificare eccessivamente la storia dell’artigianato italiano, anche in assenza di ricerche approfondite in quest’ambito, questa reazione “in sordina” implica che la differenza tra artigianato e industria in Italia sia stata letta prevalentemente come una questione di dimensioni piuttosto che d’ideologia.

Prima degli anni Settanta, c’erano stati segni di una strutturazione del concetto di artigianato come luogo di autentica alterità, che ha dominato quello che Adamson e altre voci hanno definito “artigianato moderno”, ovvero artigianato che contiene valori che sono considerati “altri” rispetto alle condizioni della modernità industriale entro cui è prodotto30. Michelangelo Sabatino, ad esempio, ha evidenziato una svolta verso il vernacolare da parte degli architetti razionalisti e neorazionalisti tra e durante le guerre, guardando alla ricerca di un’alternativa al linguaggio architettonico dominante condotta da figure come Giuseppe Pagano e Giancarlo De Carlo31.

Tuttavia, fu solo negli anni Settanta che gli architetti italiani iniziarono a intravedere nell’artigianato una controproposta ai valori della modernità industriale. Parlando in una conferenza organizzata in occasione della Triennale del 1973, l’architetto napoletano Riccardo Dalisi indicò come una “crisi dei valori culturali della produzione industriale” stesse portando a una rivalutazione del “fatto a mano” e di tutti i suoi “valori formali, sociali ed economici”32. Dalisi era stato invitato a parlare dei suoi esperimenti nella tecnica povera, condotti sin dal 1971 nel problematico rione Traiano di Napoli33. Influenzato dall’interesse dell’arte Povera verso la partecipazione del pubblico e per l’uso di materiali comuni, poveri appunto, Dalisi incoraggiò i ragazzi di strada a produrre spontaneamente mobili e strutture architettoniche con strumenti e materiali semplici e a portata di mano34. Egli percepì una creatività maggiore tra “i figli del sottoproletariato” rispetto ai suoi studenti di architettura, una mancanza d’inibizione dovuta al fatto che questi bambini non avessero sperimentato i paralizzanti effetti del sistema educativo italiano, né tantomeno i ritmi repressivi della catena di montaggio35. Come parte del progetto, Dalisi tenne un diario e scattò fotografie per documentare i comportamenti dei bambini – un approccio “antropologico”, e che infatti segnalava l’ampia influenza dell’antropologia sul design del tempo36.

Identificando i bambini come creatori pre-industriali non-alienati, Dalisi dimostrò anche un’altra qualità che può essere associata all’artigianato. L’architetto aveva riconosciuto nei bambini un sé indiviso vicino a uno stato naturale di creatività spontanea – una distinzione tra la totalità dell’altro primitivo e l’io frammentato che Daniel Miller ha descritto come alle radici del primitivismo su cui si fonda l’arte moderna37. Procedendo nel saggio cercherò di dimostrare che il primitivismo può essere visto come un’altra caratteristica del Design Radicale in questo periodo, come mostra l’interesse di Global Tools nei metodi e nei produttori pre-industriali e la ricerca di Superstudio sul contadino toscano Zeno Fiaschi.

Fondato negli uffici di Casabella nel 1973, Global Tools fu un collettivo composto dagli architetti leader della controcultura radicale italiana – tra i suoi membri si contano Andrea Branzi, Dalisi, Michele de Lucchi, Alessandro Mendini, Sottsass, Gruppo 9999 e Superstudio. Come Dalisi, Global Tools era interessato alla libera creatività e aveva proposto “l’insegnamento dell’artigianato” per “recuperare le facoltà creative atrofizzate nella nostra società orientata al lavoro”38. Il gruppo aveva proposto di attuare questo programma attraverso una serie di workshop che sarebbero stati organizzati in base a cinque aree di attività: il corpo, la costruzione, la comunicazione, la teoria e la sopravvivenza. Superstudio e Gruppo 9999 facevano parte di quest’ultima divisione, e avevano delineato i propri piani di ricerca nel secondo dei due bollettini pubblicati da Global Tools. Questi presentano le stesse qualità del pastorale di cui si è parlato in precedenza, ma questa volta con una componente nettamente primitiva.

Gruppo 9999, Superstudio, Aborigeni e il Pastorale Primitivo

Per Global Tools, Gruppo 9999 e Superstudio proposero uno studio comparativo sulla “lotta alla sopravvivenza”, esaminando la produzione e il consumo di prodotti come cibo, indumenti, oggetti quotidiani e strumenti di lavoro in due ambienti contrastanti: la “città e la campagna”. In questo progetto “auto-antropologico”, i membri del gruppo si descrivono come “intellettuali sull’asse Firenze–Milano” in rappresentanza del contesto urbano39. Anche se il testo non menziona i soggetti della “campagna”, la fotografia di un aborigeno che sfrega dei bastoncini per accendere un fuoco è alquanto suggestiva della loro identità.

Nel 1975 Superstudio presentò la ricerca delineata nel bollettino di Global Tools in “Avanguardie e cultura popolare”, una mostra curata da Giovanni M. Accame e Carlo Guenzi alla Galleria d’Arte Moderna di Bologna, che includeva anche tecnica povera di Dalisi e Autoprogettazione di Mari. Secondo Accame, la mostra mirava a riunire “chi fa della cultura una professione con chi non ha altra cultura che il proprio modo d’essere”40. L’interesse di Superstudio per quest’ultimo punto può essere interpretato come sintomatico di una riscoperta del folklore e della cultura popolare in Italia, ambiti considerati incontaminati dai valori consumistici della società contemporanea41. Superstudio non era immune a un certo interesse per la cultura non-intellettuale, come del resto dimostra la loro attenzione per il confronto tra urbano e rurale, intellettuale e aborigeno.

Questa percezione della differenza basata su valutazioni culturali è un’altra qualità associata al pastorale che fu dimostrata da Superstudio e dai curatori della mostra. Thomas Crow, sulla scia di William Empson, ha parlato di “contrasto pastorale” proprio fondando il concetto su questa distinzione: “coloro i quali producono o godono di forme d’arte colta sono costretti a confrontare la propria condizione, che permette loro di godere di queste raffinatezze, con quella rustica, la cui esistenza non offre alcun lusso, ma che in compenso garantisce una naturale e più genuina semplicità di vita”42. Ancora un altro elemento può essere applicato a questo pastoralismo: nella loro identificazione antropologica con l’“altro” aborigeno, Superstudio aveva espresso lo stesso primitivismo che può essere intravisto negli esperimenti di Dalisi. Tuttavia, nel catalogo della mostra, Superstudio smentì questa posizione, sostenendo che la loro scelta della comunità aborigena era precisamente per evitare di cadere in una simile trappola: “Perché li abbiamo scelti per confrontarli con noi? Perché è più difficile applicare a quelli piuttosto che ad altri ‘primitivi’ i miti del ‘buon selvaggio’ e delle ‘isole felici’; perché è più facile scorgervi i segni dei dolori, delle difficoltà, delle malattie, della fatica di vivere”43. Il fatto che Superstudio sentisse il bisogno di difendersi dalle accuse di primitivismo riafferma la centralità di questo tema. Ciò è ulteriormente confermato dal fatto che, al di là dello stile di vita estremo degli aborigeni, Superstudio avesse visto qualcosa di ammirevole nella loro indipendenza dai beni materiali: “Forse, guardando agli aborigeni, potremmo avere l’idea che un po’ di libertà vale la pena di essere riconquistata; e che questa libertà potrebbe sopraggiungere liberandoci dei nostri oggetti, almeno di quelli più inutili”44.

Superstudio è stato in parte interessato alla cultura aborigena perché paragonabile a quella che era stata la società italiana prima dell’avanzata industriale, del progresso e della modernità. John Storey ha segnalato un simile interesse nella Gran Bretagna tardovittoriana, quando folkloristi esplorarono il “primitivo” sia ai limiti estremi dell’impero che nella stessa cultura popolare britannica. Come sostiene Storey, la “vita pastorale” britannica si configurava come una “cultura primitiva”, una fusione tra il selvaggio e il contadino che si traduceva in un “pastorale primitivo” – un’espressione che chiaramente può essere applicata agli interessi di Superstudio per la cultura aborigena45. Questo “pastorale primitivo” non era evidente solo nell’interesse di Superstudio per gli aborigeni, e si può infatti rintracciare anche nel più ampio progetto di ricerca antropologica del collettivo, il loro Cultura Materiale Extraurbana, portato avanti tra il 1973 e il 1978.

Superstudio, Zeno Fiaschi, Cultura Materiale Extraurbana e il Pastorale Primitivo

Con l’avanzare degli anni Settanta, i membri di Superstudio dedicarono sempre più tempo all’insegnamento presso la Facoltà di Architettura dell’Università di Firenze. Nel loro corso e progetto di ricerca Cultura Materiale Extraurbana, Superstudio impiegò “tecniche antropologiche” di osservazione e registrazione per esaminare e documentare i materiali e gli strumenti d’uso della cultura contadina toscana46.

Tecniche mutuate dall’antropologia furono adoperate anche quando gli interessi del gruppo si focalizzarono su una singola figura – Zeno Fiaschi, un contadino di settant’anni che un membro di Superstudio, Alessandro Poli, aveva conosciuto mentre comprava un podere nella campagna toscana47. Come parte del suo lavoro sul campo, condotto tra il 1975 e il 1976, Poli scattò fotografie e schizzò diagrammi sulla casa, gli ambienti e i beni di Fiaschi. Poli credeva di aver finalmente trovato un “produttore” adulto dotato della stessa creatività liberata dei ragazzi napoletani di Dalisi e della stessa relazione non-alienata con gli oggetti, come nella cultura aborigena e tra quelli che Mari avrebbe definito “dilettanti”. Come in seguito Poli scrisse “gli oggetti e gli utensili di Zeno erano paradossi che egli aveva costruito per l’uso effettivo e non per l’esposizione. Questi erano nati da un rapporto totalmente autogestito tra l’individuo, la società e l’ambiente”48.

L’attenzione di Superstudio per Fiaschi si conformava a un altro aspetto del pastoralismo: l’indagine sugli individui isolati che compongono il paesaggio pastorale. Fiaschi era ciò che Leo Marx ha definito una “figura liminale”, “un efficace mediatore tra il regno della società organizzata e quello della natura”49. Questo interesse nelle figure pastorali era evidente anche nel lavoro di Global Tools. Un “concetto fondamentale” della loro ricerca era “l’uomo non intellettuale, con la sua innata saggezza secolare, e tutte le possibilità che possono derivare da questa, fino al punto di ritornare al nomadismo, distruggendo la città.”50

Sebbene in linea con lo stato marginale del pastorale, Fiaschi non era però un caso rappresentativo del modo di vivere più ampiamente diffuso nelle aree rurali italiane. Piuttosto, di fronte al continuo declino del settore agricolo italiano e al concomitante spostamento dalle aree rurali alle città, egli sembrava essere una figura sempre più isolata. Come segnala Poli, Fiaschi era “una figura che rappresentava l’eccezione di continuità in queste culture che stavano scomparendo a causa della migrazione e dell’acculturazione urbana”51. Fiaschi era, in un certo senso, una figura sullo sfondo, sempre più marginale e remota nel panorama dell’Italia degli anni Sessanta, così come quelle tradizioni rurali che stavano scomparendo.

La ricerca di Superstudio su Zeno Fiaschi e sulla cultura materiale contadina è tuttora uno dei loro progetti meno conosciuti. Secondo l’architetto Peter Lang, che rappresenta una delle voci più autorevoli sull’attività del gruppo, essa “mancava di quel controllo, equilibrio e fresca ironia che avrebbe potuto restituire il progetto su una piattaforma internazionale”52. Un’altra causa potrebbe essere la natura insieme artigianale e agricola dell’oggetto d’analisi, ambito che questo saggio ha cercato di dimostrare come invece centrale per il Design Radicale, e che tuttavia è stato in gran parte trascurato nella storia del design italiano.

Se le forme e i colori brillanti e Pop del Design Radicale della fine degli anni Sessanta hanno segnato l’ottimismo della prima ondata, verosimilmente la marginalità e la lontananza del pastorale in egual misura ne hanno contraddistinto la seconda negli anni Settanta. Questo periodo segna la fine del Design Radicale; nel 1976 Global Tools si sciolse, e diversi mesi più tardi fu fondato Studio Alchimia, un collettivo che s’imperniava sul nichilismo di Mendini, e in cui l’utopismo degli anni precedenti non avrebbe trovato posto. Tuttavia, l’influenza del “primitivo pastorale” può essere vista in altri momenti della storia del design italiano del dopoguerra (l’interesse di Sottsass per le superfici laminate dei caffè di periferia nelle sue Superboxes e nei progetti per il gruppo Memphis potrebbe essere letto come esempio di un ritrovato “primitivismo pastorale”). Quindi, in definitiva, l’attenzione per il pastorale e per il primitivo offre un potenziale approccio alternativo per rivisitare la storia del design italiano nel suo complesso e per applicare il concetto poliedrico di artigianato ad altre culture e contesti.

In memoria di Carlo Caldini (Firenze, 1941 – 2017)