Giancarlo Politi: Un intellettuale riflessivo come te prova piacere a dipingere?

Peter Halley: Questo è un ottimo argomento. Mi è sempre piaciuto dipingere, sin da quando ero ragazzo. Mi piace dipingere superfici piatte e in maniera meccanica. Ma la mia opera è molto diversa da quella di Ryman, un suo dipinto possiede molta più sensibilità. Mi ha sempre interessato quel tipo di astrazione, che è molto vicina al modo in cui l’artista fa le cose, che si tratti di Mondrian, Barnett Newman o Frank Stella.

Giacinto Di Pietrantonio: Che relazione c’è tra i tuoi interessi filosofici e la tua opera?

PH: Gli autori con i quali ho avuto a che fare sono quelli che stanno cercando di esaminare lo spazio della nostra società, in particolare Foucault, Debord, Baudrillard e Virilio. Non si tratta di subirne l’influenza: queste persone si interessano alle stesse cose a cui mi sono interessato io ma in un’altra disciplina.

GP: Nelle tue opere si trovano dei riferimenti a vecchi maestri come Albers, Lohse…

Helena Kontova: …Max Bill, forse…

GP: …o a un artista italiano, Reggiani, o a tutti gli artisti del costruttivismo europeo. Sono riferimenti intenzionali o solo coincidenze?

PH: È curioso che le persone che avete nominato sono tutte europee. La maggior parte del mio apprendistato e della mia educazione è avvenuta qui a New York e molte persone con cui ho studiato osservavano l’Europa, quindi è probabile che abbia dei modi di vedere più europei di altri artisti americani. Albers è stato molto importante per me. Non ho pensato molto a lui negli ultimi dieci-quindici anni ma quando ero ancora studente lessi The Interaction of Color e il suo metodo mi influenzò moltissimo. Questi artisti presuppongono l’idea di una relazione tra l’astrazione geometrica e la teoria sociale, anche Max Bill, ma Albers in modo particolare. Può essere vista come una tendenza europea degli anni dai Venti ai Sessanta, a intervalli, per cui forse è questa la chiave di relazione.

GP: Che differenza c’è tra la tua opera e il costruttivismo europeo degli anni Sessanta, o rispetto ad artisti come Kelly o Vasarely?

PH: Negli anni Sessanta questi movimenti vedevano la tecnologia come qualcosa di liberatorio, e il fallimento della fede nella tecnologia è probabilmente la maggiore illusione degli anni Sessanta: dal 1970 quell’ottimismo tecnologico è quasi scomparso. La stessa cosa è vera per il Neoplasticismo e il Costruttivismo, che teorizzavano la tecnologia e la geometria razionale come un ideale che avrebbe permesso alla società di migliorare razionalmente. Dico sempre che l’arte era astratta perché descriveva una situazione che non esisteva ancora, quella di un ambiente totalitario e razionalizzato. La gente immaginava che il giorno in cui si fosse realizzato un tale ambiente, questo sarebbe stato utopico. Nel 1990 abbiamo raggiunto un punto in cui quella situazione totalitaria quasi esiste e non è utopia, ma neanche il futuro; è il presente, non più ideale e astratto ma reale e distopico. Una cosa che mi interessa in questo processo è il computer, che può essere visto come l’apice di tutto il pensiero cartesiano. Eppure, dato che ora il computer riceve tanta informazione e trasmette tanto pensiero, siamo bloccati da qualcosa che limita o controlla il pensiero.

GP: In un certo senso tu rappresenti l’artista ideale da fine della Storia…

PH: Quest’idea della fine della Storia mi affascina; un mio articolo del 1982 su Ross Beckner si chiamava La pittura alla fine della Storia. In senso hegeliano, questa è un’idea con cui bisogna venire a patti: la Storia, intesa in senso modernista, dall’Illuminismo a oggi, è stata messa alla prova dalla cultura e dagli intellettuali. Tutte queste strutture, linguaggi, categorie, mi sembrano screditate.

GP: Ieri Jean-Cristophe Amman, del Museo di Arte Moderna di Francoforte, mi diceva che forse proprio ora la Germania è uno dei paesi più forti nel mondo dell’arte perché è l’unico in cui si presta davvero attenzione alla situazione del dopoguerra.

PH: Per me è difficile considerare la Germania come una particolare società da dopoguerra. Parte dell’aumento dell’attività artistica nell’Europa degli anni Ottanta dipende dal fatto che, a un certo punto del decennio, la gente è stata capace di dire “la guerra è finta”.

GP: Credo che tu stia pensando al muro di Berlino, alla divisione della Germania; io mi riferivo al fatto che sembra che i tedeschi vivano ancora in uno stato di guerra. Non riescono ancora a credere a un tempo di pace come loro concezione permanente.

PH: È un fenomeno che non assocerei alla seconda guerra mondiale. Piuttosto, è una di quelle strane situazioni sviluppatesi dopo la guerra in cui la concezione storica dello Stato/Nazione ha cominciato a indebolirsi. Alcuni dei luoghi più interessanti oggi sono posti caotici, tragici, come il Libano o Israele, che rappresentano questa specie di entità post-Stato/Nazione. C’è un legame anche con gli artisti americani: alcuni di quelli che credo stiano facendo le cose migliori, Haim Steinbach, Meyer Vaisman, Saint Clair Cemin, sono i prodotti di diverse successioni di culture.

GDP: La tua opera è imperniata sull’astrazione, che ha avuto origine in Europa, ma riflette anche l’arte americana, la Pop Art, e con l’uso di colori fluorescenti anche alcuni minimalisti americani come Donald Judd…

PH: Si dice spesso. Ma per me la confusione deriva dal fatto che ho sempre pensato che artisti come Frank Stella, Donald Judd, anche Robert Smithson, abbiano introdotto elementi pop nelle loro opere. Per questa generazione, Minimalismo e Pop Art possono essere visti come parti dello stesso discorso, quindi non è difficile per me essere interessati alla Pop Art e all’astrazione contemporaneamente.

GP: Perché usi colori così difficili da riprodurre?

PH: (ride) Beh, Flash Art e la Giancarlo Politi hanno sempre riprodotto le mie opere in modo esemplare, molto meglio di chiunque altro.

HK: Sono colori dalla sola utilizzazione industriale o sono usati anche dai pittori?

PH: Negli ultimi otto-nove anni ho usato il Day-Glo, che è un’invenzione industriale. Ha una storia complessa, è molto usato a livello commerciale, specie in pubblicità, ma ha anche una funzione pratica: una striscia di Day-Glo si trova sulle auto della polizia londinese. Inoltre, ha una tradizione culturale legata sia alla psichedelia che alla Pop Art; Andy Warhol e Frank Stella lo usavano abbondantemente. Ho iniziato a usarlo perché volevo fare quadri che esprimessero una luce tecnologica, non naturale. Ma a un certo punto non mi sorprendeva più e mi sono interessato all’uso dei colori da parte degli artisti, al Day-Glo e a vari tipi di tinte tutte insieme. Ultimamente perciò il colore è diventato meno ideologico.

GDP: Perché il telaio è tanto spesso?

PH: L’idea era di far risaltare il dipinto in rilievo in modo da avere una specie di spazio sporgente dallo spazio reale in cui era appeso.

GP: Hai mai pensato di fare della scultura?

PH: Sto sperimentando l’idea del bassorilievo perché ho sempre considerato i dipinti come se avessero una parte in rilievo, come con la trama Roll-a-Tex e ora anche con i condotti in rilievo. Ma la “scultura”, che di solito viene considerata a tutto tondo, non mi ha mai attratto, mi interessa la proiezione intellettuale o schematica piuttosto che lo spazio reale. Una delle premesse della mia opera è che lo spazio diagrammatico, piatto, bidimensionale della nostra cultura sia più importante degli oggetti tridimensionali che vi si trovano.

GP: Le tue opere potrebbero essere viste come sculture piatte?

PH: Mi piace l’idea della scultura piatta. Trovo che una delle più forti tendenze formali della pittura odierna è l’idea della pittura tridimensionale, sia che si parli di Elizabeth Murray, Stella o di Meyer Vaisman. Penso che i miei dipinti potrebbero essere considerati come sculture di uno spazio spesso un paio di centimetri, tipo le formiche in un formicaio.

GP: Un tuo quadro è sempre ciò che ti aspettavi all’inizio?

PH: Il mio lavoro non è programmatico, sia durante l’esecuzione del singolo dipinto che nel passaggio da un quadro all’altro. Ho cercato di contrapporre quello che faccio ad artisti come Sol LeWitt, che segue una serie di regole. Per quanto meccanicistica possa sembrare la mia opera, i suoi cambiamenti derivano da reazioni soggettive più che da un’esigenza del tipo “ora faccio un quadro verde, poi ne faccio uno blu”. In questo sta il mio distacco dal Minimalismo e dall’Arte Programmatica. Anche se si ha a che fare con un mondo totalitario, il miglior modo per capirlo è attraverso le proprie reazioni soggettive più che per mezzo di un’analisi razionale. Questa è la grande lezione di Foucault, che era capace di insegnare ciò che è successo nella nostra cultura quasi come Joyce, attraverso una specie di flusso di coscienza.

GP: Ora usi il colore in maniera sempre più illusionistica, come i colori della Op Art che disturbano sia l’occhio che la mente.

PH: Veramente pensavo che i primi dipinti facessero quest’effetto, quando erano tutti rossi o arancione Day-Glo. Il problema era che se guardavo dopo otto anni un rosso Day-Glo non mi disturbava più e dovevo trovare un altro modo per disturbare me stesso (ride).

HK: Hai detto che queste opere grafiche (le stampe di diagrammi di circuiti appese al muro, ndr) sono un punto di partenza per l’opera principale, una specie di programma…

PH: Questa ricerca è stata fatta un anno e mezzo fa. Siamo andati alla Biblioteca di Economia della New York Public Library e abbiamo preso tutti i diagrammi di schede per computer. Ho cominciato a osservare questi diagrammi e vi ho trovato frasi tipo “circuito di collisione”, “generatore di caratteri”, “circuito di archiviazione definitiva”, “circuito di precedenza”, che involontariamente descrivevano quel tipo di universo che io avevo preteso che esistesse. Queste grafiche sono come delle note a piè pagina piuttosto che dei programmi per la pittura. Alcune sono davvero divertenti: questa è una stazione di robot con le caratteristiche del robot divise in discorso, visione, trasporto e azionamento delle braccia. Questi diagrammi sembrano descrivere così precisamente il tipo di spazio organizzativo che mi interessa, che li considero quasi come una specie di testimonianza.

HK: Com’erano i tuoi primi quadri astratti?

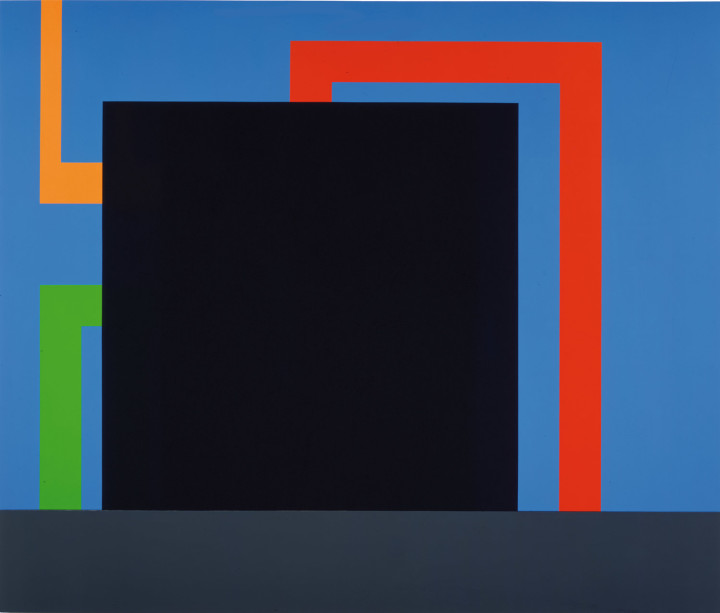

PH: Negli anni Settanta immaginavo si potesse postulare un legame tra le forme geometriche ideali e un ordine da cercare in natura. Intorno al 1980 questa specie di connessione tra la forma platonica idealistica e il mondo naturale ha cominciato a deludermi. In quel periodo mi sono trasferito a New York e ho cominciato a sentirmi psicologicamente colpito dall’ambiente urbano totalizzato che c’è a Manhattan, dove la natura è in gran parte esclusa. Cominciai ad affrontare questa situazione nella mia opera. Volevo lavorare con quella che pensavo fosse la quintessenza della forma idealistica, il quadrato. Volevo affermare due cose: innanzitutto che la geometria esisteva in uno spazio reale, e per questo ho messo il Roll-a-Tex sul quadrato, in modo che potesse diventare un elemento architettonico o fisico; in secondo luogo, volevo fare del quadrato qualcosa che non fosse più perfetto, lo immaginavo come uno spazio di costrizione, per cui vi ho messo sopra delle sbarre ed è diventato una prigione. Avendo cominciato a guardare alla geometria in termini di restrizione o segmentazione, il passo successivo è stato il controllo del movimento in questo spazio e i modelli di connessione che esistevano tra questi spazi isolati. Immaginavo che tali connessioni avrebbero avuto luogo nel sottosuolo, come i fili del telefono o elettrici. Collegai i quadrati tra loro, chiamandoli celle, o con l’esterno, attraverso questa immagine di un condotto sotterraneo. Lavorando a questo progetto per un paio d’anni cominciai a sentirlo come un modo piuttosto sintetico per esprimere lo spazio della nostra cultura. Ma il sistema si basa sul fatto che il modello è antecedente alla realtà. I dipinti non possono raffigurare alcuna applicazione specifica del modello, solo il modello stesso.

GP: Vorrei conoscere il tuo parere, in quanto convinto razionalista, su come artisti di successo come te reagiscono all’enorme pressione che deriva dal mercato, dai media, delle richieste di musei, gallerie e collezionisti.

PH: È una situazione difficile. Credo che tutto ciò si sia sviluppato più gradualmente di quanto si pensi. L’arte contemporanea sta diventando più popolare e credo che anche questo sia un processo graduale che ha avuto inizio negli anni Sessanta. Man mano che l’arte contemporanea allarga il suo pubblico mi preoccupo del fatto che potrebbero essere escluse le opere più estreme; faccio sempre l’esempio di Seed Bed di Vito Acconci. È un momento più conservatore.

GDP: Forse l’arte è un’indicazione della direzione che prenderanno le cose nel futuro, anche in altri campi.

PH: Lo spero. Nonostante tutta la corruzione che riguarda quello che chiamiamo il mondo dell’arte, io lo difendo in quanto è il luogo dove c’è stato un dibattito intellettuale continuo sul significato della cultura occidentale. Non si può dire che questo tipo di discussione sia esistito per settant’anni nella poesia, nella drammaturgia o in altri campi.

GP: Qual è la maggiore differenza ora tra i giovani artisti europei e quelli americani.

PH: Credo che l’Europa sia un posto migliore per un artista.

GP: Questo è proprio ciò che gli artisti europei pensano degli Stati Uniti.

PH: Invece a me piace il fatto che in Europa si possa sopravvivere come artista senza che sia necessariamente la gloria o la fame.

GP: Anche a New York si può sopravvivere come artista. Voglio dire, come hai fatto a farcela prima che diventassi famoso?

PH: La gente sopravvive ma soffre molto con le condizioni materiali della città. New York sta diventando un posto sempre più crudele.

GP: È stata questa la tua esperienza di giovane artista?

PH: Beh, sì, da giovane. Prendiamo l’assicurazione sulla salute. In Germania puoi essere poverissimo ma se hai l’appendicite puoi fartela togliere. Negli Stati Uniti, Dio sa cosa potrebbe succederti. L’ospedale ti darebbe la caccia per avere i soldi, è un disastro.

GP: Sai chi compra i tuoi quadri o sei solo il produttore? Controlli la vita delle tue opere?

PH: All’inizio, ma da quando ho iniziato a lavorare con le grandi gallerie internazionali mi dicono loro cosa fare (ride). Fino a un certo punto la mia opera si basa sull’idea che ci sia la possibilità di una borghesia progressista, che chi possiede i fondi per sostenere la cultura sosterrà qualcosa che avrà come risultato un livello più alto di coscienza del sociale.

GP: Ti piace tenerti le opere o non t’importa?

PH: Ne conservo alcune, ma è molto difficile averne una, quindi, in un certo senso, preferisco che se ne preoccupi qualcun altro. Bisogna essere molto ricchi per avere cura dei miei quadri, io non me lo posso permettere (ride).