Corrias, Londra / Barbara Gladstone, New York / Esther Schipper, Berlino. Foto: Andrea Rossetti.

Viviana Birolli: A titolo d’introduzione: com’è nato il tuo interesse per l’arte contemporanea?

Philippe Parreno: L’arte e le idee mi hanno sempre affascinato, sin dalla scuola superiore: all’epoca, per me l’arte contemporanea era semplicemente arte. Più tardi, durante i miei studi all’Accademia di Belle Arti di Grenoble, ho avuto la fortuna di passare molto tempo nei centri d’arte, in particolare al Magasin di Grenoble, e di incontrare alcuni artisti che hanno marcato il mio percorso.

VB: “Hypothesis” prolunga una riflessione che sviluppi ormai da anni sull’idea di mostra come medium: a iniziare dalla tua mostra alla Serpentine del 2010, a “Anywhere, Anywhere Out of the World” del 2013, dove trasformavi tutto il Palais de Tokyo in un solo grande automa. Da dove proviene questo interesse per i formati dell’esposizione e per le pratiche della sua fruizione? Come può una mostra essere un medium, se non un’opera vera e propria?

PP: Daniel Buren ha esercitato un’influenza profonda su di me: da allora, continuo a esplorare la relazione tra le arti visive e il tempo. C’è un testo del 1996, Postman Time (Il Tempo del Postino, NdA), dove cerco di approfondire gli sviluppi di questo interesse, che deve molto all’idea di temporalità visiva dell’opera d’arte coniata da Frederick Kiesler. Un altro momento cardinale è stata l’esposizione co-curata da Jean-François-Lyotard al Centre Pompidou nel 1985: “Les Immatériaux” era un esperimento strano, affascinante — un concetto filosofico che prendeva la forma di una mostra e proponeva un modo nuovo di articolare concetti e intuizioni. Mi sono detto che forse si sarebbe potuto trovare un modo per far sì che un’esposizione, concepita come medium, presentasse una possibile soluzione ai problemi di articolazione concettuale tra le sfere del tatto, della vista e dell’udito.

VB: Il luogo in cui intervieni è sempre un dato fondamentale per la costruzione delle tue esposizioni, dal punto di vista della loro organizzazione spaziale ma anche del loro cronotopo. In che modo l’architettura dell’Hangar Bicocca ti ha ispirato e ha influenzato il dispositivo spazio- temporale di “Hypothesis”?

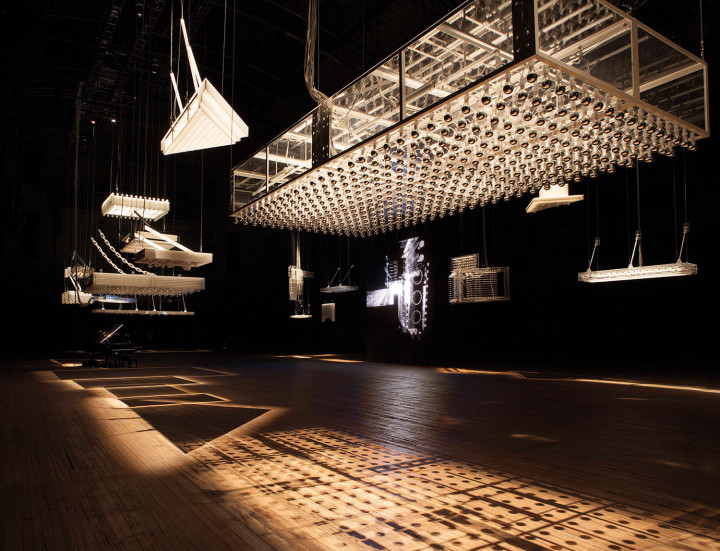

PP: Per l’esposizione di Milano ho sviluppato soprattutto la serie dei “Marquee”, che ho presentato per la prima volta come un’opera unica al Palais de Tokyo, nel 2013, con il titolo di Danny The Street. Danny The Street è uno dei personaggi di Doom Patrol, una serie di fumetti scritti da Grant Morrison (e Brendan McCarthy): si tratta di una strada senziente che ha il potere di piazzarsi ovunque voglia nel mondo. Così, Danny è allo stesso tempo il protagonista e il teatro spaziale delle sue storie: lo trovo un personaggio assolutamente fantastico. Ho iniziato con i “Marquee” e osservato dove mi portavano. All’Armory Show ho provato a comporle in un insieme coerente, come uno strumento musicale funzionante. Il risultato è stato un gamelan, uno strumento indonesiano ottenuto dall’assemblaggio di più oggetti diversi. Ormai non guardo nemmeno più i “Marquee” come delle opere singole, quanto piuttosto come le parti di un automa. Sono un po’ come quelle creature inventate da Stéphane Mallarmé, che esistono soltanto perché suonano bene in un poema. I “Marquee” non producono alcun suono, ma in un certo qual senso producono degli anagrammi musicali. A Parigi, sono Tino Sehgal, Nicolas Becker, Mirwais e Agoria che hanno composto per questi strumenti atipici. A New York, Liam Gillick è venuto una mattina per suonarli, mentre Thomas Bartlett e Robert Aiki Aubrey Lowe sono passati un paio di volte fuori dagli orari d’apertura dell’esposizione per suonare insieme. Queste collaborazioni mi hanno permesso di accumulare parecchio materiale ritmico. La mostra si apre con la scenografia creata da Jasper Johns per la pièce di Marce Cunningham Walkaround Time (1968). Lo spazio è percorso da Another Day with Another Sun, che ho creato in collaborazione con Liam Gillick: si tratta di una luce mobile che genera delle ombre dinamiche, tratta da “Les chroniques de Solaris”, un’esposizione dedicata ai modellini dell’architetto Frank Gehry tenutasi durante i Rencontres d’Arles del 2014 alla Luma Foundation. Allineato tra i “Marquee” ci sarà un film intitolato Mont Analogue (2001), che è fatto di fotogrammi luminosi monocromatici, proiettati senza nessun obiettivo. La composizione musicale sarà fondamentale nell’esposizione: sarei curioso di vedere come i “Marquees” potrebbero funzionare come colonna sonora di film.

VB: Nelle tue “esposizioni-mondo” il dinamismo, il ritmo di vita delle opere è importante tanto quanto, se non più, della loro disposizione nello spazio. Qual è il tempo, il ritmo specifico di “Hypothesis”?

PP: Immagino l’esposizione come una serie di rivoluzioni: il sole è al centro, tutt’intorno l’esposizione compie una rivoluzione completa ogni 21 minuti, secondo una partitura precisa.

VB: Più in generale, come nascono i tuoi progetti d’esposizione? Forse li scrivi, come lo farebbe un regista per un film, o un compositore per una sinfonia?

PP: Non scrivo mai un copione, ogni esposizione è per me un à propos, che appartiene allo spazio in cui appare. Ogni allestimento è una negoziazione specifica, con uno spazio e un’istituzione.

VB: “Hypothesis” comprende anche The Crowd (2015), un video che hai realizzato quest’estate per l’Armory Show di New York. Di cosa si tratta?

PP: I film possono per definizione trattare di storie individuali, come nel caso di Marilyn, Invisible Boy, June 8 1968 e AnnLee. AnnLee, tuttavia, è leggermente differente, perché ha un valore strettamente simbolico: l’intero progetto, in effetti, ruotava intorno alle possibilità di un segno — in questo caso un personaggio manga— di produrre una collettività. The Crowd racconta l’esperienza di un viaggio nel tempo: il film è stato girato nel Drill Hall del Park Avenue Armory e mette in scena la pre-visione — o piuttosto la pre-visualizzazione — di un’esposizione futura. Concretamente, ho invitato un gruppo di persone a visitare un’esposizione all’Armory Show che non esisteva ancora… a modo suo, si tratta di un esperimento di viaggio nel tempo. L’esposizione era vicina al film in tutto e per tutto: non ho scritto un copione o un progetto per concepire la mostra all’Armory, ho girato un film.

VB: L’opera How Can We Know the Dancer from the Dance? (2013) che apre il percorso dell’esposizione è un doppio omaggio che evoca l’incontro su una stessa scena di Merce Cunningham e Jasper Johns, tra arti visive, danza e musica. Come è nato questo incontro tra universi differenti?

PP: Ho scoperto quest’opera in occasione dell’esposizione “Dancing around the Bride: Cage, Cunningham, Johns, Rauschenberg, and Duchamp” curata da Carlos Basualdo al museo d’arte di Philadephia (ottobre 2012-gennaio 2013). Collaboravo a quest’esposizione come metteur en scène e quest’opera ha avuto un impatto profondo su di me. È allo stesso tempo il set di lavoro per un artista e la copia del lavoro di un altro: una macchina celibe, un quasi oggetto-fantastico.

VB: Giri dei film, crei delle installazioni immersive, degli oggetti, delle partizioni ritmiche e delle immagini, ma la frontiera tra questi diversi medium non è certo il punto focale della questione se, come l’hai affermato in passato, “girare un film o creare uno spazio pubblico in un giardino è la stessa cosa per me”. Come concepisci questa transizione tra i codici di un medium e l’altro ?

PP: Non penso mai i miei progetti in termini di medium. Il mio lavoro consiste nel creare una qualche sorta di cornice perché una forma possa apparire. È quello che chiamo ancora oggi pratica dell’esposizione, ma potrebbe anche chiamarsi altrimenti: può darsi che non abbia nulla a che vedere con l’idea ottocentesca di esposizione, come la definisce Gustave Flaubert nel suo Dizionario dei luoghi comuni — “Mostra: soggetto del delirio del XIX secolo”.